1945年5月,宝应的苏中公学内,上演了一出话剧《甲申记》,这是根据郭沫若的《甲申三百年祭》改编而来的话剧作品。

1944年是明朝灭亡后的第五个“甲申”年,3月19日至22日,著名历史学家、文学家郭沫若撰写的《甲申三百年祭》在《新华日报》连载4日。为了配合延安整风、迎接抗战胜利,中央号召军政干部学习苏联话剧《前线》和郭沫若的《甲申三百年祭》。在这样的背景下,位于宝应的苏中公学决定把《甲申三百年祭》改编为话剧《甲申记》。

《甲申三百年祭》的创作背景

《甲申三百年祭》是郭沫若于1944年创作的一篇重要史论文章,深刻分析了明朝灭亡与李自成农民起义失败的历史教训。文章叙述李自成领导的农民起义军推翻明王朝进入北京以后,一些首领因为胜利而骄傲起来,贪图享受、生活腐化,建立的大顺政权仅仅存在43天便灰飞烟灭,总结了历史教训,重申得民心者得天下、贪贿必然亡国的道理。

文中,郭沫若指出,明朝灭亡的原因在于政治腐败,崇祯朝廷横征暴敛,贪官污吏横行,宫廷奢靡无度,无视民间“人相食”的惨状。饥荒与战乱迫使农民揭竿而起,郭沫若指出“无论是饥荒或盗贼,事实上都是政治所促成的”。

而李自成起义的成功经验,在于他“善骑射、不贪财、与士卒同甘苦”,提出“均田免粮”赢得民心。军纪严明,“马腾入田苗者斩之”,形成“极端的纪律之师”。而失败的原因,则是进京后领导层沉湎享乐,忽视关外清军威胁。起义初衷“剿兵安民”被抛弃,失去民心根基。

正值抗日战争胜利前夕,国共两党对文章态度截然不同:国民党认为其“影射当局”,发动舆论围攻;毛泽东则将其列为延安整风文件,警示全党,强调“小胜即骄傲,大胜更骄傲”的危害,要求全党以李自成为戒。毛泽东致信郭沫若称:“你的史论有大益于中国人民”。

此后,在1949年七届二中全会上,毛泽东提出“务必谦虚谨慎、务必艰苦奋斗”。进京前夕,毛泽东警示:“我们决不当李自成,要考个好成绩”。

《甲申三百年祭》超越史学范畴。正如毛泽东同志所言:“这篇文章是要永远读下去的”。

剧中陈圆圆和长平公主

超强演出阵容

当时的宝应,是抗战后期苏中的政治、军事、文化中心,人称“苏中小延安”。苏中公学所在地的固晋村(位于宝应县西安丰镇,现为太仓村),汇集了来自全国各地的艺术人才,组成了“前线剧团”。这出戏由政治部主任夏征农亲自挂帅,与吴天石(教育家)、沈西蒙(《霓虹灯下的哨兵》编剧)赶写剧本,王啸平(著名作家王安忆的父亲)为导演。夏征农拟定戏的大框架,吴天石根据郭沫若的文章把故事人物分章分段写好,近似于梗概,由沈西蒙执笔。

这出戏中,除了编剧、导演是重量级,其他演职人员也是精兵强将。沈亚威(著名作曲家、大型歌舞史诗《东方红》“钟山风雨起苍黄”一歌的作曲)担任作曲,吴镇编舞,并以原一师文工团留在苏中的同志为主,又从学员中抽调一批文艺骨干,正式成立前线剧团。主要演员有:李闯王——阿谷饰、李岩——周均饰、长平公主——茹志娟(王安忆的母亲,以《百合花》一文成名)饰、刘宗敏——茹辛(王安忆的二舅)饰、牛金星——吉凤饰、宋献策——关友文饰、崇祯皇帝——欧阳涛饰、陈圆圆——陈均饰、王承恩——骆勋饰,整个演员队伍有40人左右。

根据地条件艰苦,很多演出条件都不具备,又因为处在战争期间,时间紧迫。王啸平导演接到剧本10个钟头后就要转入排练,根本来不及细细琢磨剧本。同时还面临着缺少专业话剧演员、舞台、道具等一系列的困难,但再大的困难压不倒无坚不摧的革命文艺战士,演员基本上边排边编边改,演员和导演相互学习,互为师生。

想方设法迎难而上

这出戏很多场景在宫廷,场面恢弘富丽,还有很多宫中人物,这就牵涉到大量的服装道具布景,筹备难度可想而知。集体的智慧是无穷的,所有人都开动脑筋,拿出看家本领,进行了一系列即使在今天看来也算是创新的举措。演员们向卫生部门领了好几匹纱布染成各种色彩,发动女同志裁剪成宫女服装、腰带、披肩。文官武将的高底靴子用木料做鞋底,边上涂上白粉。龙袍、头盔等向民间戏班借用,服装部分用戏曲行头改制。

校部操场一角的小庙,就是大家的排练场,入夜灯火通明。扬州档案馆馆藏资料《苏中公学校史》一书,收录了饰演陈圆圆的陈均在排演《甲申记》时的日记摘抄——《我演“陈圆圆”》。4月10日的日记中说:“戏排到第二幕,我到最后一幕才有戏,整天在服装组帮忙。服装组可忙啦,靴帽衣裙,都得动手做;虽搞来不少旧东西,但很少有适用的,要重新整理。宫女的衣裙已设计好,全部用帐子布染成粉红、水绿的,自裁自做。今天缝了一天衣服。”4月23日说:“第四幕已排得差不多了,今天发了第五幕的剧本。我的台词虽不多,但文乎文乎的,读起来别扭,还有一首《圆圆曲》要唱,真要命!我基础太差,有点信心不足。然而,这出戏很重要,我得好好学习。”“开过生活检讨会,看彩排第四幕。我注意长平公主的戏,志娟演得很有风度,我也要学点古代女人的动作才是。”

前线剧团合影(1945年摄于东台)

《甲申记》艺术成就突出

《甲申记》虽然诞生于抗战的烽烟当中,受演员人才、物质条件的限制,但是经过剧组的努力,艺术成就却很突出。

拿剧中的音乐创作来说就很了不起。沈亚威在剧中创作了《征潼关》《劝赈歌》《庆元宵》《祝太平》《迎闯王》《圆圆曲》等六首插曲,研究剧情历史和历史音乐就花去了一半时间,为了表现宫廷氛围,他运用了明朝士大夫阶层中流行的昆曲元素,加之吴天石写的歌词很精彩,这些词曲脍炙人口,演出后即在当地和干部战士中流传,这出戏大获成功,与这些好听的歌曲分不开。这其中特别是《圆圆曲》最为有名,当时几乎人人会唱。《圆圆曲》为《甲申记》剧中人吴三桂的爱妾陈圆圆所唱,其内容是婉劝李自成手下的骁将刘宗敏不要对她无理,以免激怒吴三桂引清兵入关,词曲如怨如诉,哀婉动人“……他爱我,如掌上明珠。只怕他,听说奴被将军掳,他就要冲冠一怒,六军缟素,勾结满番胡奴。将军——目前边患正猖獗,遍地疮痍犹待抚。将军啊将军——奴似落花流水任漂泊;你好比东方旭日初升,莫被奴这乌云遮住……”

古装话剧在苏中根据地的首场演出

《甲申记》于1945年5月4日在兴化和宝应之间的固晋村湖荡水寨首演。同日的《苏中报》第四版上,刊登了苏中公学政治部主任夏征农同志阐述编演该剧主要意义的一篇文章《我们怎样编演〈甲申记〉的》。

当时舞台演出条件极为缺乏,大家就地取材,在村头练兵广场用门板、木料等筑了一个高大的土台。虽说是临时拼凑的“草台班子”,布景采用软布硬片相结合,金銮殿装饰得富丽堂皇;虽然只有汽油灯照明,但用彩色玻璃纸把灯光控制得十分讲究。露天舞台上呈现出一派令人眼花缭乱的宫闱、王府、古战场的景色。戏中有歌舞穿插,乐队伴奏,场面宏伟,气度非凡。演员们有说有唱,长袖起舞,加上十几盏明晃晃的汽油灯,将土台上的帝王将相、英雄好汉、宫娥嫔妃照得五光十色。

古装话剧在苏中根据地出现是第一次,工农兵大众争先恐后观看,场场人山人海。广大军民莫不以先睹为快,徒步走来,席地而坐,三个小时凝视着舞台,齐声赞叹;“从未看过这样好的戏!”舞台上的李闯王、李岩、刘宗敏、崇祯皇帝、长平公主、陈圆圆等艺术形象,更是议论的中心。看过的,还去再看,没看过的,几十里路一口气急行军,看完后又一口气急行军,待回到驻地已是鸡叫天明了。

《甲申记》首轮演出8场,大获成功。1945年5月24日,苏中前线剧团到苏北,在盐阜行署所在地向党政军民公演。随后又在阜宁县益林镇桑树街的某政治工作会议上演出。10月28日至11月19日,在东台中山公园剧场演出17场。苏中各兵团干部,军区直属队以及东台县各机关和地方人士,还有浙西、浙东纵队全体干部观众,在25000人以上。12月又在如皋做短期公演。这一时期累计演出40余场,观众达4万余人次。

这出戏,在当时所具有的教育意义和艺术上所取得的成就,轰动了整个苏中地区,久演不衰,产生了轰动效应。剧中的几首歌谣,成为妇孺能唱的流行歌曲。在此剧的影响下,党政军干部和战士在胜利后进入城市做到纪律严明,惩治腐败,警示语常响彻耳际,广泛流传。

档案一

《甲申记》首演剧照

1945年5月4日,《甲申记》在宝应固晋村首演,此乃剧照。

档案二

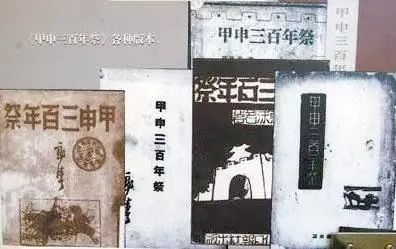

《甲申三百年祭》各版本

这是郭沫若《甲申三百年祭》的各种图书版本。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198