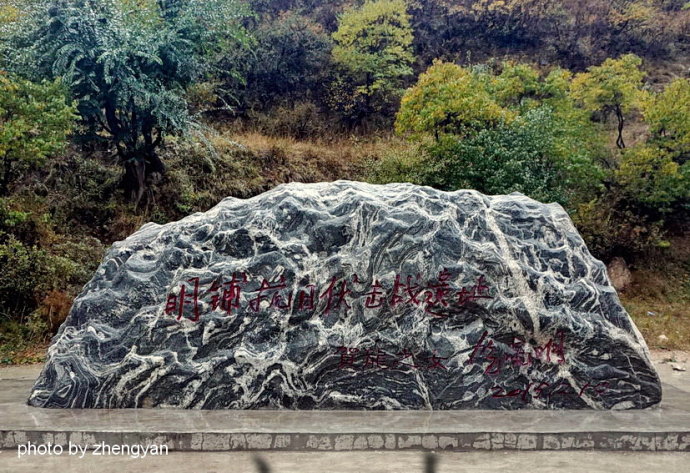

纪念碑由贺龙之女贺晓明题字

1938年11月,在河北省蔚县一个荒僻的小山村附近,发生了一场八路军和日军的激烈交战,使这个小山村的名字以“明铺伏击战”的形式分别记入了八路军三五九旅和日军110师团的战史。

为配合晋察冀三分区的部队包围涞源县城日军的战斗,八路军120师359旅717团在团长刘转连、政委晏福生和参谋长左齐的指挥下,奉命在蔚县通往涞源的公路上伏击由蔚县开来的日军增援部队。

蔚涞公路上的四十里峪,地势险要,谷窄峪深,峪的两侧高山入云,公路在陡峭的石壁中蜿蜒穿过,这里是塞外通往华北的必经之路和战略要地。717团和三分区的两个团分别埋伏在明铺村的山谷两侧。这里是高寒地区,八路军将士们有的还穿着单衣,他们以几乎超出人类极限的忍耐力,在天寒地冻、缺粮断水的恶劣条件下潜伏了近两天两夜,有的体弱战士冻死在掩体里。因一直不见日军踪影,伏击部队全部撤出了伏击区。随后,717团领导经分析敌情,决定杀个回马枪,悄悄地潜回继续埋伏等待。又经过一天的时间,增援涞源县城的日军终于进入了伏击圈。战斗在11月18日打响,八路军将士如同神兵天降,机枪步枪同时开火,地雷爆炸、汽车起火燃烧,敌人死伤一片。紧接着,干部们身先士卒带领战士们勇敢冲锋,国恨家仇融合在一起,杀声震响山谷。面对武器精良气焰嚣张的日军组织的一次次反击,他们毫不畏惧,奋勇搏杀,拼死抗击。因仅有717团两个营的兵力投入战斗,所以仗打得特别残酷,717团付出了非常沉重的代价,有200多名干部战士壮烈牺牲,二连拼死堵截北逃之敌,与两倍于自己的敌人抵死拼杀,最后全连只剩下八个人。团参谋长左齐、一营长何家产、二营教导员何宣泰、侦察科长盛科等干部身负重伤。最终,八路军将士们用热血、身躯和宝贵的生命为代价,赢得了全歼日寇著名的110师团的田原运输大队的辉煌战果。这一仗我们共击毁敌人汽车35辆,据《八路军359旅抗日战争史》记载,此役全歼日寇400余人,缴获92式步兵炮2门、迫击炮1门、轻重机枪12挺、步枪180余支以及大量军火物资。还俘虏了日军翻译官田秀谷和一名日军士兵。日寇田原大队长,则绝望地跑到山脚下切腹自杀了。

在开始全面抗战初期八路军在武器装备和战局态势都处于劣势的情况下,能取得这场伏击战的胜利,不仅有力的支持了兄弟部队包围和消灭涞源县城日军的战斗,也鼓舞了三五九旅全军将士们的昂扬斗志,彰显了八路军英勇善战的军威,沉重打击了侵华日寇不可一世的嚣张气焰,极大地提振了全国人民的抗日激情和必胜信念。

战后,日军110师团把此次战斗记入了教科书,称“八路军成功地把伏击战战术运用到了极致”。

随后,经几位三五九旅后代研究策划,在河北省有关部门领导的关心和蔚县县委宣传部、党史办的支持下,并获得了企业家周晓泽的热情赞助,在当年的伏击战场树立了一座“明铺抗日伏击战遗址”纪念碑。纪念碑是一块巨大的山形雪浪石,长6米、高2.2米、厚度为0.6米。贺龙元帅之女贺晓明对大家的寻踪之举给予了很高的评价,说这是“一群老孩子在寻找着精神家园,是孩子们对父辈的最大尽孝”。她还欣然命笔为纪念碑题字,并赋予其“永不消逝的红色地标”的深刻寓意。

碑石背靠青山,面对公路和宽阔的河滩,向世人述说着当年八路军战士用自己的血肉之躯与日寇进行殊死搏斗的壮烈之举。这座纪念碑,不仅标志着三五九旅参战将士的后代们对先烈们的缅怀,也寄托着所有曾为挽救中华民族危亡而战的抗日军人后代们的情怀。我们面对这座山形纪念碑,就像面对着巍峨耸立、连绵起伏的太行山脉,它象征着中华民族坚强的脊梁,是任何入侵之敌所不能逾越的牢固屏障;纪念碑上白色雪浪花纹所透出的逼人寒气,令我们想到当年先辈们为伏击日寇爬冰卧雪的悲壮情景,它更象征着祭奠英灵的素洁白纱,恰似“寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞”。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198