[摘要] 众所周知,抗日战争的胜利是中华民族走向伟大复兴的转折点。抗日战争史是中国近代史研究中的重要领域,备受学界关注。让历史说话,用史实发言,推动中国抗日战争史研究再上新台阶,建设新时代中国抗日战争史研究的学科体系、学术体系和话语体系,既是时代使命,也是责任担当。为纪念抗日战争胜利80周年,“八年抗战,川军之功,殊不可没!”川军精神是以爱国主义为核心的伟大民族精神,是一种镌刻忠诚、信念坚定的时代精神,是一种不畏艰难、一往无前的奉献精神。笔者怀着崇敬的心情,特地撰写了《川军抗日典型研究》文稿,以示敬仰和缅怀。

[关键词] 军史;川军;抗日典型;永载史册

引言

众所周知,抗日战争的胜利是中华民族走向伟大复兴的转折点。抗日战争史是中国近代史研究中的重要领域,备受学界关注。让历史说话,用史实发言,推动中国抗日战争史研究再上新台阶,建设新时代中国抗日战争史研究的学科体系、学术体系和话语体系,既是时代使命,也是责任担当。为纪念抗日战争胜利80周年,“八年抗战,川军之功,殊不可没!”川军精神是以爱国主义为核心的伟大民族精神,是一种镌刻忠诚、信念坚定的时代精神,是一种不畏艰难、一往无前的奉献精神。笔者怀着崇敬的心情,特地撰写了《川军抗日典型研究》文稿,以示敬仰和缅怀。

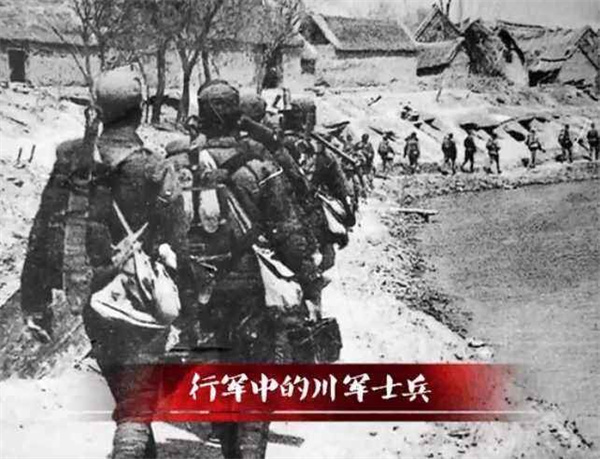

▲图为1937年抗日川军出征。

一支川军,保家卫国

川军,为民国期间四川军阀部队。清末,清政府编练四川新军成为川军源头之一。辛亥革命推翻清王朝的统治,四川军阀由此产生。民国时期,四川军阀长期混战,自辛亥革命后至1932年,四川军阀混战共约470余次。1933年秋,二刘之战后刘文辉败走西康,刘湘成为川军首领。“无川不成军”,抗日战争期间,340余万川籍将士义无反顾地走上抗日战争的第一线,奋勇抗战,浴血沙场,其参战人数之多,牺牲之惨烈,居全国之首。川军先后有6个集团军另有2个军1个独立旅出川抗战,约占全国出兵抗战军队总数的1/5,是除国军外的第一大地方武装,几乎参加了抗战中的所有大型战役。川军以贫弱之师在历次大会战中,战绩卓著,给予日本侵略者以沉重打击,成为人所称道的铁血之师。

▲图为行军中的抗日川军士兵。

1937年7月7日,“卢沟桥事变”爆发,全国抗战的呼声甚高,中共中央明确提出抗日民族统一战线政策,主张停止内战,一致对外。四川省政府主席刘湘立即向中央和全国通电请缨抗战:“和平果已绝望,除全民抗战外,别无自存之道,要求当局早决大计,甫澄愿率川军供驱遣抗敌!”不久,在南京召开的国防会议及党政联席会议上,刘湘慷慨激昂,再次声明:“四川为国家后防要地,今后长期抗战,四川即应负长期支撑之巨责。四川竭力抗战,所有人力、物力,无一不可贡献国家……”刘湘又发表《告川康军民书》,对全省作出动员:“……中华民族为巩固自己之生存,对日本之侵略暴行,不能不积极抵抗!凡我国人,必须历尽艰辛,从尸山血海中以求得最后之胜利!……四川为国人期望之复兴民族根据地与战时后防重地,山川之险要,人口之众多,物产之丰富,四川7000万人民所应负担之责任,较其他各省尤为重大!……”

一致对外,抗日救国

在抗日战争爆发之前,我国各地军阀长期处于混战局面。在众多的军阀之中,川军因为一手拿步枪、一手拿烟枪消极内战,被其他军阀讥笑为“双枪兵”。在一系列事变爆发之后,国军蒋介石与川军刘湘到了水火不相容的地步,内战一触即发。但基于统一抗战的共识,蒋刘二人达成了整军抗战的共识,并奠定了国民政府安川抗战的基础。全面抗战爆发后,川军一改往日军阀内战时的作风,爆发出了惊人的战斗力。为抗日,川军执行了蒋介石“军队国家化”的指令,接受了国民政府的整编。从此,川军的足迹遍布了全国的抗日战场,几乎所有的对日大会战中,都有川军将士的身影。民族危亡之际,他们以国家利益为重,深明大义,忍辱负重,慷慨赴死,以劣势武器,无数次与装备精良的日军进行殊死决战。刘湘去世前态度坚决地说:“抗战到底,始终不渝,即敌军一日不退中国境,川军则一日誓不还乡!”

▲图为在抗日前线战斗的川军。

抗战爆发后,川军更是群情激愤,纷纷请缨杀敌。就在卢沟桥事变发生的第二天,川军第41军军长孙震在重庆表态,愿率所部出川,参加对日作战。1937年8月,各路川军将领集议抗战事宜,决心放弃前嫌,统兵14个师,组成二个集团军。邓锡侯率领第22集团军,刘湘率领第23集团军开赴抗战前线。抗战期间,四川一直承载着各种超负荷的负担。四川人民却始终毫无怨言,一边节衣缩食、勒紧裤带支援政府抗战,一边含泪把300万子弟再送前线……四川每年向前方输送的青壮军人,人数令人震撼:一共有300万川军出川抗战,占全国同期实征1405万余人的四分之一还多。川军在积极投身于维护国家领土完整和捍卫民族独立的斗争中时,他们才真正体会到了一个军人的使命和荣誉。只有在争取民族独立自由的斗争中,他们体内火一样的激情才被唤醒,并且像火山一样地迸发出来,令他们可以无视敌我实力的悬殊而奋勇前行--为了身后四万万同胞,宁可战至最后一人而决不后退。

一场恶战,誓死为国

在国家民族生死存亡的大是大非面前,川军将士始终不渝置生死于不顾,坚持抗日,以死报国。抗战期间,国军是中国军队中装备最好的,但与日军仍有很大差距,川军在日军面前,几乎就是一支冷兵器的部队。但即便差距悬殊,川军也未曾后退。抗战中,川军将士即纷纷请缨参战,当时的川军将领杨森曾经说了这样一段话,“我们过去打内战,对不起国家民族,是极其耻辱的。今天的抗日战争是保土卫国,流血牺牲,这是我们军人应尽的天职,我们川军决不能辜负父老乡亲的期望,要洒尽热血,为国争光。”这段话可谓代表了广大川军将士的心声。就这在内战中恶名在外的第20军杨森部,是抗战中第一支出川抗战的川军,从淞沪会战开始,无役不从,是三次长沙会战的骨干兵团,曾在第三次长沙会战珠影山战斗中全歼日军独立混成第九旅团山崎大队。

▲图为川军魂图像。

在中华民族的生死存亡、大是大非上,川军从未负国!1937年10月,川军第43军第26师接替国军第36师驻守大场阵地。面对调集了上千门各类火炮和空中支援的日军,装备落后的第26师压根就没有获胜的指望。也正是因为这一战必败,所以蒋介石才撤走了自己的国军,让川军上。那时川军第26师不仅装备差,编制也只有1万人。当日军冲进川军的战壕时,川军许多士兵也知道拼刺刀必输,索性就拉响手榴弹和日军同归于尽。有着武士道传统的日军,经常会组织敢死队,但是川军让他们知道了什么叫“有死无生”。当奉命撤下来时,原来1万人的编制还剩600人!第26师的4个团长还剩两个,都不同程度负伤。14个营长战死13个、连排级的基层军官近乎全部牺牲!可就是凭借这1万人,川军以“自损一千、杀敌八百”的方式,硬生生将大场阵地死守了7天7夜的战斗奇迹!1937年10月后,淞沪战役广德战场,第23集团军第145师中将师长饶国华的部队,战斗尤为惨烈。饶国华离川时对家里人说:“我此去,为国而战,义无反顾,我万死不辞!”日军发起总攻,倾泻成千上万吨的炮弹、炸弹。饶部苦战三昼夜、伤亡极惨重。饶国华说:“前人史可法曾说过‘以城为殉’,我誓与广德共存亡!”阵地失守,饶国华毅然率剩余仅一营部队冲入敌阵,以图恢复阵地,终因寡不敌从,身陷重围,弹尽援绝,11月30日晚,饶国华举枪自戕殉国、慷慨成仁,年仅44岁。饶国华忠烈殉国后,国民政府明令褒扬,追赠为陆军上将。毛泽东在1938年3月发表讲话:“从郝梦麟、佟麟阁、赵登禹、饶国华……诸将领到每一个战士,无不给了全中国人以崇高伟大的模范!”1983年9月,四川省人民政府追认饶国华将军为革命烈士。

一面赐旗,忠心效国

在台儿庄战役中,第22集团军122师师长王铭章奉命苦守滕县。日军主力矶谷师团以重炮飞机猛攻。弹尽粮绝,王铭章在县城中心指挥残部顽强抵抗,腹部中弹踉跄倒地。部下扶他,王铭章叫道:“不要管我,老子死在这里痛快!”日军怪叫冲来要抓“大俘虏”。周身血糊糊的王铭章,挣扎着高呼“杀敌,抗战到底啊!”他用枪口对准自己脑门“砰”一声自尽;受重伤的300多川军官兵,不愿被俘受辱,他们大叫:“小日本必亡!”引爆手榴弹与敌同归于尽,消失在烟雾中……指挥徐州会战的李宗仁后来在回忆录中写道:“若无滕县之固守,焉有台儿庄之大捷!”“滕县一战,川军以寡敌众,不惜重大牺牲,阻敌南下,完成了战斗任务,写出了川军抗战史上最光荣的一页。”毛泽东挥毫写挽联哀悼王铭章:“奋战守孤城,视死如归,是革命军人本色;决心歼强敌,以身殉国,为中华民族争光!”

▲图为一面写有“死”字的旗帜。

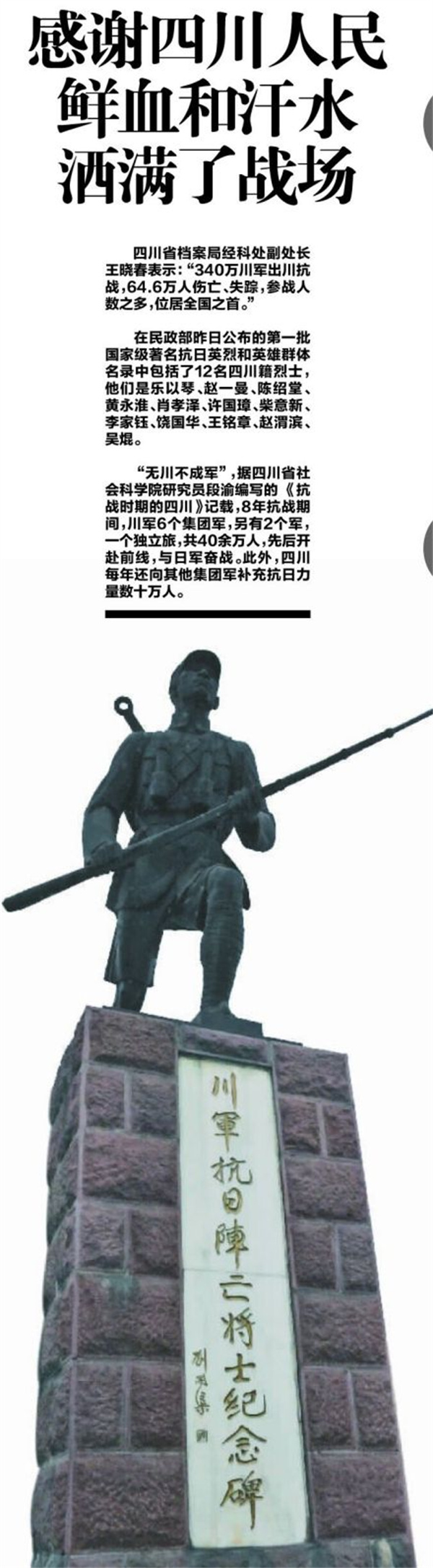

尤为著名的是“死字旗”的故事。1937年,四川的一名学生王建堂投笔从戎,组建“川西北青年请缨杀敌队”准备出川抗日。年迈的父亲无法亲自送行,便托人带给他一面写有“死”字的旗帜。在中间大大的“死”字右边写着:“我不愿你在我近前尽孝;只愿你在民族分上尽忠。”左边则是:“国难当头,日寇狰狞。国家兴亡,匹夫有分。本欲服役,奈过年龄。幸吾有子,自觉请缨。赐旗一面,时刻随身。伤时拭血,死后裹身。勇往直前,勿忘本分!”这一面死字旗就是当时川人抗战精神的一个缩影,组成了川军视死如归的精神。1945年日本投降后,《新华日报》还专门发表社论《感谢四川人民》。

一群将领,精忠报国

一是刘湘(1888年7月1日-1938年1月20日)中华民国时期四川军阀。又名元勋,字甫澄,法号玉宪,汉族,四川大邑人。他是当时四川近代一世枭雄,在战事中勇猛,外号“巴壁虎”,又名“刘莽子”。1937年8月,国民政府军事委员会令川军各部组成第二路预备军,以刘湘为总司令、邓锡侯为副总司令,下辖两个纵队。从9月7日起,川军分别从川北和川东开赴抗日前线。同年10月,国民政府军事委员会委任刘湘为第七战区司令长官,负责督师抗战。蒋介石将川军编成第22、23两个集团军,第22集团军总司令邓锡候,副司令孙震,辖41、45、47军(由李家钰新6师扩编而来),第23集团军由刘湘自任总司令,唐式遵副之,辖21、23军,抱病率领川军奔赴抗日前线。1938年1月20日病故于汉口后,追赠陆军一级上将,举行了隆重的国葬典礼,蒋介石题匾“飒爽犹存”。当时中共中央主席毛泽东发喧电称“国家失一栋梁,川军失一主帅”,足见对刘湘评价甚高。二是杨森(1884年2月20日-1977年5月15日),字子惠,原名淑泽,又名伯坚,四川广安县人。国民革命军陆军上将,是抗战中率领第一支出川抗战的川军将领。他从淞沪会战开始,无役不从,是三次长沙会战的骨干兵团指挥官,曾在第三次长沙会战珠影山战斗中全歼日军第九混成旅加藤大队。尤其是当年驻防川东门户万县,他就曾率部与英国海军血战(事件缘起于英国兵舰在川江上肆意横行,撞毁我渔船、残杀我平民),可谓是川军中的代表人物。三是邓锡侯(1889年6月22日-1964年3月30日),号晋康,四川营山县回龙乡人。国民革命军陆军二级上将,是民国四川保定系实际第一首领。1937年率领第22集团军出川抗日。他说:“我们四川人是具有爱国传统精神的。当前国家民族面临生死存亡关头,我们身为军人受四川人民二十余年的供养,当然要拼命争取历史的光荣,籍以酬报四川人民……”9月,出川抗战的各军分别向成都、重庆两地集中,一路北出剑门,一路东出夔门,驰赴山东、山西抗日前线。曾任四川省主席,1949年12月9日在彭县率部通电起义。1955年9月23日荣获一级解放勋章。

▲图为川军抗日阵亡将士纪念碑。

四是王铭章(1893年7月4日-1938年3月17日),字之钟。成都市新都人。历任国民革命军第29军第4师师长,川军第41军第122师师长,第41军代理军长等职。1937年出川抗战。1938年初率部参加徐州会战,3月17日,在滕县保卫战中不慎身中七弹,壮烈牺牲。国民政府追赠为陆军上将。1984年9月1日,四川省人民政府追认其为革命烈士。2014年9月,名列第一批著名抗日英烈和英雄群体名录。五是饶国华(1894年12月7日-1937年11月30日),名厥卿,字弼臣,四川资阳县东乡(今雁江区宝台镇)张家坝人,川军第145师师长。离川时对家里人说:“我此去,为国而战,义无反顾,我万死不辞!”抗战中在广德、泗安和敌军作战,因属下临阵脱逃而丢失阵地,他深感自责而自尽。国民政府追晋其二级上将。2014年9月,饶国华被民政部收入第一批著名抗日英烈和英雄群体名录。六是李家钰(1892年4月25日-1944年5月21日),字其相,绰号李矮子,四川省蒲江县大兴乡人。抗战爆发后率两个师随第22集团军出川,转战山西,河南。1944年在担任第36集团军司令时,在豫中会战失败后的撤退途中,遭到日本便衣队的袭击,壮烈殉国。国民政府追赠为陆军二级上将,举行国葬。1984年5月2日,民政部追认李家钰为“在抗日战争中壮烈牺牲的革命烈士”。2014年9月,入选第一批著名抗日英烈和英雄群体名录。还有……无不令人肃然起敬!

(作者彭远汉系江西省景德镇市社科联常务理事、江西省景德镇市新四军研究会特聘研究员、抗日战争纪念网特约通讯员;谢家俊系四川省乐山市税务局退休干部、抗日战争纪念网特约通讯员)

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198