今天是8月13日淞沪会战88周年纪念日。我再次来到了四行仓库抗战纪念馆。四行仓库纪念馆的门牌在光影中沉静,像一位沉默的见证者,迎接着络绎不绝的来访者。我站在馆前,望着那扇熟悉的大门,耳畔仿佛又响起八年前的脚步声——那是两位百岁老兵踏过台阶时,拐杖轻叩地面的声响。

那是2017年的8月13日,也是这样一个晴朗的夏日。我作为河南关爱抗战老兵公益团队志愿者的一员和另外两名志愿者一起陪伴宋宝兴、孙永清两位老兵来到这里。彼时两位老兵都已101岁,是淞沪会战为数不多的亲历者。在参加完淞沪会战80周年纪念活动后,他们提出要到苏州河畔走走,看看当年战友们用生命守护的四行仓库。我作为陪伴老兵志愿者,至今记得当两位老人颤巍巍走到纪念馆门口,宋宝兴老人被门前那几级矮矮的台阶绊了一下,身体猛地向前倾斜,我急忙下意识用力搀扶待老人站稳镇静后,慢慢走进纪念馆大厅。

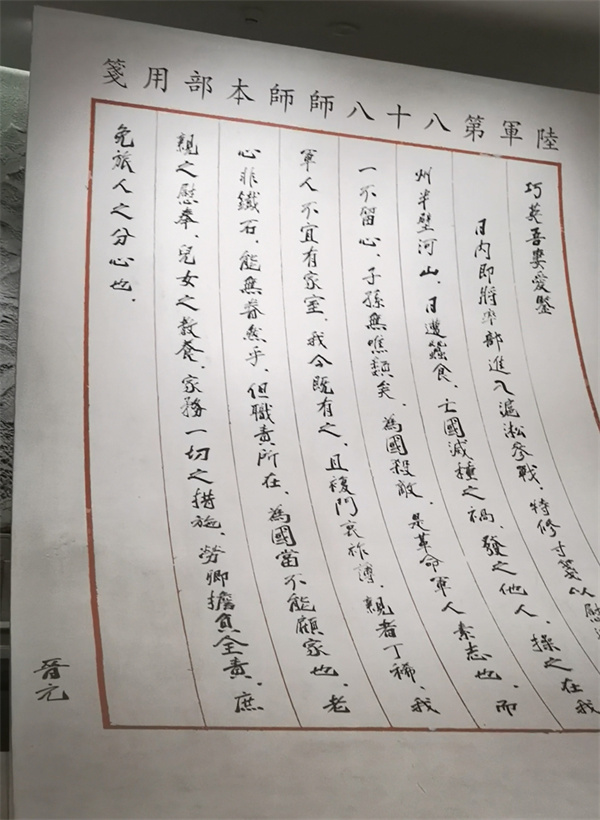

1937年的8月,正是在这里,他的战友们,在枪林弹雨中筑起血肉长城。四行仓库保卫战历时四天四夜,谢晋元团长率领“八百壮士”,以寡敌众,坚守阵地,用牺牲诠释了“宁为玉碎,不为瓦全”的民族气节。宋宝兴和孙永清老人当年都是二十出头的青年,他们或许曾在仓库的窗口架过枪,或许曾在断壁残垣中抢救过伤员,或许曾看着身边的战友倒在血泊里,却依然握紧手中的武器。岁月在他们脸上刻满沟壑,却从未磨去那段记忆的棱角。

如今八年过去,两位老英雄已归队,和当年的战友们在另一个世界重逢。但他们的身影,却永远留在了苏州河畔,留在四行仓库的台阶前。馆内的灯光有些昏暗,一张张泛黄的照片在展柜里静默:有战士们紧握步枪的坚毅面庞,有被炮火炸毁的仓库一角,有苏州河对岸民众举着标语声援的场景……一组复原场景前围满了人,蜡像还原了“八百壮士”在仓库内休整的画面:有的战士正在包扎伤口,有的在擦拭武器,有的则望着窗外,眼神里是对和平的渴望。

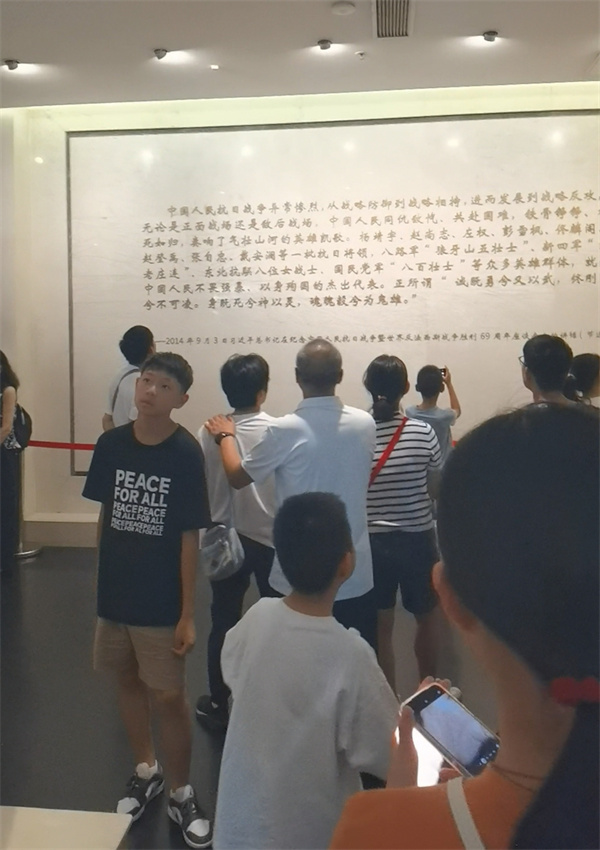

展厅里人来人往,有头发花白的老人,拄着拐杖,在史料前驻足良久,不时用手帕擦拭眼角;有穿着校服的学生,拿着笔记本,认真记录着墙上的文字,偶尔和同学低声交流;有穿着工装的上班族,听说四行仓库抗日战争纪念馆恢复开放利用午休时间急忙赶来,在谢晋元塑像前深深鞠躬。不同的年龄,不同的职业,此刻都怀着同样的敬意。

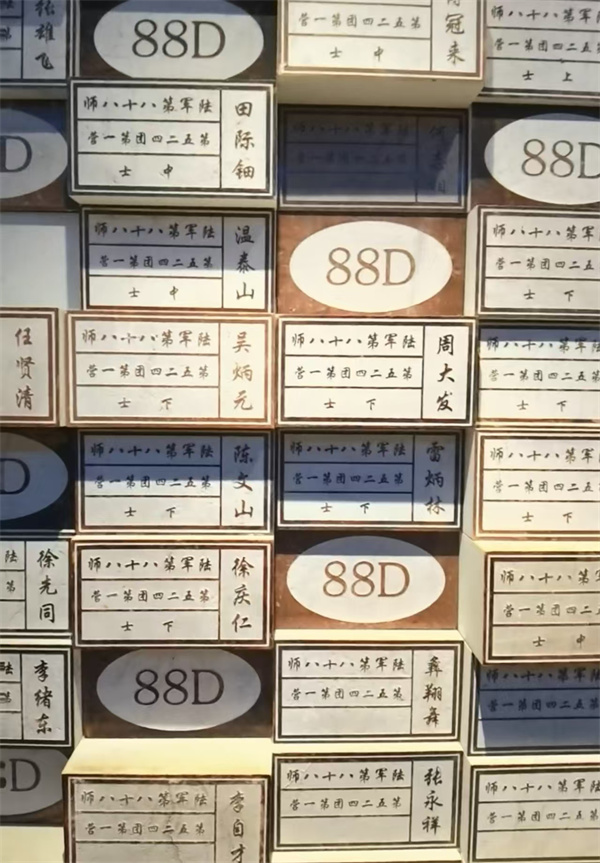

走到“八百壮士”名单墙前,我停下了脚步。密密麻麻的名字,有的清晰,有的已模糊不清。他们中,有的牺牲时年仅十六七岁,还没来得及看过这个国家后来的模样。墙上的文字记载着谢晋元临战前的誓言:“余一枪一弹,亦必与敌周旋到底。”如今,这句话被刻在纪念馆的石壁上,字迹却愈发清晰。

从纪念馆出来,苏州河的水静静流淌。88年前,这里曾硝烟弥漫,枪炮声震耳欲聋;如今,岸边杨柳依依,游人漫步,一派祥和。

我想起八年前,宋宝兴老人在仓库前凝望良久后,轻声说的那句话:“看到现在这样,战友们就没白死。”是啊,他们用鲜血浇灌的土地,如今繁花似锦;他们用生命守护的家园,如今安宁祥和。这便是对他们最好的告慰,也是我们传承不息的责任。

离开时,又有一群学生走进纪念馆,他们的笑声清脆,却在踏入大门的那一刻变得肃穆。我知道,关于8月13日的记忆,关于四行仓库的故事,会在一代又一代人的心中延续。就像苏州河的水,从未停歇,流向更远的未来。而那几级台阶上的身影,终将成为民族记忆里永不褪色的坐标,指引着我们,不忘来路,走向前方。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198