本文为原国民党陆军中将王治岐(1901-1985)亲撰的中条山战役回忆录,作者以战区指挥官视角,系统复盘1940-1941年间165师从整编、驻防到溃败的全过程,并直指战役失利的深层症结。

一、陇原铁骑的蜕变与东征

1938年秋,王治岐临危受命接掌165师师长,这支曾参与围堵红军的甘肃地方武装,在他力主整编、开赴前线的决策下完成转型。通过集中散驻陇西的蒋云台旅、梁应魁旅及任谦团,这支“杂牌军”被纳入80军建制,成为黄河防线的重要力量。作者以冷峻笔触揭示整编暗流:胡宗南安插黄埔系军官架空原班底,装备补给遭中央军克扣,为日后溃败埋下伏笔。

二、中条山西麓的血色拉锯

1940年部队移防晋南后,165师在张茅大道沿线与日军牛尾大队展开惨烈拉锯。文中精确标注493团冯占魁连首战殉国坐标、白学回游击队突袭失利山沟、潘盈汉营八政村伏击点等战术细节,展现西北军“以血肉填火海”的悲壮。尤为珍贵的是对军民协作的记载——组织民众夜渡敌占区背盐,印证了“生存防线”的特殊抗战形态。

三、1941五月:七日炼狱与黄河悲歌

当日军集结4万兵力发动总攻,王治岐亲历了战役崩盘的全程:493团庙凹阵地肉搏战、工兵营长张炯堂机枪对空射击、槐坝渡口百人溺亡等场景,以微观叙事还原宏观溃败。作者痛陈三大败因:

1. 指挥体系崩塌:卫立煌调离后战区无统一调度,友军争相保存实力,防线兵力仅余计划1/3;

2. 派系倾轧之恶:胡宗南克扣装备、强换军官,致官兵离心; 3. 后勤致命断裂:士兵溃退时竟需生吞麦穗充饥,暴露出杂牌军系统性歧视。

四、败军之将的历史证言

作为战役亲历者与反思者,王治岐的特殊身份赋予文本双重价值:

军人视角:详录493团孙铁峰重伤突围、495团潘尔燊失踪等战场离散叙事,填补正史空白;

政治批判:揭露胡宗南“用废电池充作军需”的派系黑幕,并自述1943年西安当面怒斥胡氏的经历,展现非嫡系将领的抗争;

历史定位:承认战役使晋南全境沦陷、交通线断裂,同时强调八路军敌后坚持,暗含对中共抗战贡献的隐性肯定。

五、从战将到史笔的人生轨迹

作者王治岐的军政生涯恰成文本注脚:黄埔一期出身却长期统率地方武装,1949年武都起义转型民革干部,晚年执笔回忆录完成从军人到史家的蜕变。这份跨越四十年的战场备忘录,既是陇原子弟的集体悼亡书,更成为解剖国民党军队制度性痼疾的病理标本。重读此文,当知历史从不只属于胜利者,那些血浸中条山的沉默番号,同样需要被黄河记住。

抗日战争初期的国民党陆军第165师,原系甘肃地方部队,即新编第14师,多年驻扎在岷县、临洮、武都、陇西等地,师长是临夏人鲁大昌(字嵩龄)。1935年,红军二万五千里长征北上抗日,鲁师在洮岷一带阻击红军,战事结束后,由国民党军委会改编为陆军第165师。1937年,165师奉命移驻庆阳及陕北三边地区,作为封锁中共陕甘宁边区的部队。当时165师辖两个步兵旅,一个骑兵旅,师部驻在西峰镇。鲁大昌暂住一时后即返回兰州居住;副师长蒋云台(原名汉城),率所属一旅驻在定边;骑兵孟世全旅驻庆阳肖金镇;梁应魁(字星五)旅则留驻临洮,其部下任谦一团原留武都。

1937年,第八战区司令长官朱绍良将鲁大昌调为东路总指挥,改派我由196师师长为165师师长。此时,我正在河南孟津吕庙寨驻防,196师是河南地方部队,共辖两个旅,担负的任务是防守黄河和保护陇海铁路的畅通。

我接到调职命令后认为,165师是甘肃地方部队,应该在反侵略的民族解放斗争中发挥一些作用。为此,我即向国民党中央提出三条意见:第一,部队要集中起来进行整训;第二,部队供给应列入国家建制,不能再向地方摊派;第三,部队要开赴前线参加抗日战争。意见得到同意后,我即于1938年秋到达西峰镇接事。接着由第八战区司令长官部发布命令,将驻定边的蒋旅、驻临洮的梁旅、驻武都的任团等,全部集中在凤翔整训。1939年10月奉令开赴陕西郃阳,接替53师曹日晖部的河防任务。师部驻郃阳织布村,部队分驻郃阳、韩城、大荔等黄河沿线。

1940年,又奉令开赴山西晋南,支援孙蔚如第四集团军38军赵寿山、96军李兴中两军的防务。任务是防守张(张店)茅(茅津渡)大道,保证通往河南的交通,隔河掩护陇海铁路的畅通。师部驻在平陆县望原村。

部队整编后,胡宗南委派黄埔军校四期毕业的广东人何藩为副师长,共辖三个团。494团团长史镜清(陕西人,原系杨子恒167师的团长);493团团长王灏鼎(甘肃靖远人,黄埔四期毕业,原装甲车部队大队长);495团团长潘尔燊(甘肃天水人,黄埔六期毕业)。工兵营营长张炯堂,还有辎重营、卫生营、炮兵连等直属部队。参谋长改派朱耀武(后调榆林,职务由江西人蓝蔚代行)。原副师长蒋云台调任步兵指挥官,后又调往陆军大学高教班去学习。原旅长、团长大部调换,全师人数约一万余人,出发时又将165师划归孔令恂的80军。孔部由陕西开拔时,胡宗南将其基本部队韩锡候97师留在陕西。将原17路军警备旅王俊部,编为新27师,归80军建制,约有7000人左右;河北民军乔明礼部约3000人,归80军指挥。几支部队的装备都非常简陋,武器极为陈旧,官兵待遇也远不及中央军,因此官兵都有情绪。

当时晋南敌我形势是:日军占领着铁路、公路沿线的各县,直达运城,我军仅活动在中条山山区。中条山绵延于晋南阳城、沁水、冀城、平陆、绛县、芮城等十余县之间,北控晋中,南临黄河,为陕、豫两省屏障。原先驻有卫立煌第一战区指挥的部队,即刘戡的第93军驻芮城,李家钰的第98军驻平陆(后为武士敏),高桂滋的第17军驻绛县,刘茂恩的第15军驻冀城,陈铁的第14军驻阳城,孙殿英的新一军驻壶关,庞炳勋的新五军驻晋城,高树勋的新八军驻沁阳,范汉杰的第27军驻陵川一带,郭寄峤的第9军驻垣曲。阵容复杂,各不统一。

1940年9月9日,165师开到中条山西段平陆县接替第38军李振西部防务,师部驻望原村。494团担任黄河北岸(含黄河)经占庄、计王村至北桥子之线(团部驻计王村)的防务;493团担任庙湾、尧店桥堡玉中村一线(团部驻桥堡)的防务;495团担任过村、岳庄的防务(为师部的预备队);卫生队及野战医院驻洗耳河两岸。新27师在165师左翼,第三军曾万钟部在27师之右。

与我对敌之日寇为驻在张店的牛尾国成大队。我部接防后,日寇经常用大炮向我阵地轰击,并收买汉奸刺探我军情报。我军即予以还击,并掩护当地群众乘夜间前往运城敌占领区盐池背盐,以供军民食用。

同年10月间,牛尾国成大队首次向我493团驻中村之第二营侵袭。四连连长冯占魁率领战士奋勇还击,毙敌10余名,伤20余名。我军上士班长张东有及战士3人不幸牺牲,负伤者约10余人。

1941年初,493团第一营二连连长白学回带领组织的游击队突袭张茅公路以西的敌军后方。由于没有做好群众工作,地形又不熟悉,白连长及排长张永宽等20余人英勇牺牲。

不久,493团第一营营长潘盈汉率部在八政村至茅津渡大路旁,伏击敌寇一个小队,毙敌10余人,并缴获军旗及武器,取得了初次胜利。

日寇乃于2月初集结兵力,向我方作报复性进攻,与我495团第二营的第四、五两连激战于北桥子。由于敌我力量悬殊,虽经多次向敌反攻,阵地终于失守,未得收复,双方形成对峙状态。

1941年5月,日寇华北派遣军司令部调集山西、河北、河南的日伪军约4万余人,兵分五路向晋东南中条山地区大举进犯,首先占领了晋东南的重镇垣曲。之后,日寇坂垣师团纠集牛尾国成大队,以闪击战术沿候马、张店的张茅公路向我方发动进攻,敌军利用我军各部衔接处的薄弱点分路突袭。5月8日凌晨先袭我第3军12师防地,又在炮兵、步兵、空军及伪军的配合下,突破了27师阵地。防守在庙凹的165师493团第3营在敌机的轰炸和扫射下,与日军展开肉搏战。新27师全线溃退后,165师师部命令三个团向望原村师部驻地集中。5月8日下午2时,日寇从我右侧突袭望原师部,师直属部队一边抵御一边向太寨方向撤退。夜间,493团第二营与敌激战于望原附近。495团因受敌多次截击,部队相互失去联络,团长潘尔燊去向不明。在这种情况下,494团和495团的各营、连分散向东转移。5月9日中午,各部队先后在槐坝会合,师部即派人前往附近的南沟第三军仓库领粮食,并侦察地形,修筑工事,计划在此固守。

日寇飞机连续向我阵地轰炸,敌步兵与伪军便衣队也在其炮兵掩护下疯狂进攻。新27师溃军、河北民军与敌军混杂在一起,敌我难分,阵容大乱。我军奋勇杀敌,战斗颇为激烈。工兵营营长张炯堂愤于日寇空军的狂轰滥炸,架起机枪扫射敌机。494团第二营营长姚汝崇、炮兵连王姓连长、493团九连连长张登瀛、副连长石德麟、上尉军需周克武、特务连长潘钟麟等官兵100多人英勇牺牲。

80军军长孔令恂鉴于部队已失去战斗力,而上级指挥部又无具体指示和支持,无法继续作战,且军部已无基本部队,即决定由槐坝渡口将两个师全部撤往黄河南岸。当我们行至曹家川时,遇见新27师师长王俊和其参谋长等人在收容部队,已收容约五六百人。我们约其同行,他说:“稍事休息,随后就来。”不幸此时受敌机轰炸,数十人同时殉难。其余人分散,各自行动。我令494团第三营营长赵承志带队掩护各部过河。在槐坝渡河时,敌机不断袭击,船筏又少,秩序极为混乱,淹溺于河者不下百余人。

5月10日,日寇步兵又向南沟进攻。493团副团长孙铁峰率第一营在西山阻击,494团团长史镜清率一、二两营在东山公路两侧阻击,一整天战斗颇为激烈,我方负伤者约五六百人。第四连连长魏国治、团部副官何芳国负重伤,排长张占海、杜如林、军需官黄国政等多人阵亡。

11日,493团及工兵营、辎重营、炮兵营官兵千余人,自行组编为一个战斗支队,以王灏鼎为队长、孙铁峰为副队长,下编三个营,计划进行游击战。13日,敌人进犯下坝滩候家岭,孙铁峰率部与敌激战,身负重伤后由部下护送渡河。遗留部队仍与敌军激战,除大部分陆续渡河外,其余200余人受围被俘,遂被押送去当矿工。

部队撤到河南以后,奉令立即移驻渑池,接任黄河河防。几天之后,第3军军长曾万钟才绕道渡河,部队损失也很大。

1942年胡宗南又将165师加以整编。委派何藩为师长,史镜清为副师长,孙铁英为493团团长,潘盈汉为494团团长,孙铁峰为495团团长,雷声远为上校参谋长,孙伯泉为上校参谋主任。军长孔令恂被撤职,派王文彦继任80军军长,我任中将副军长,第一战区司令长官卫立煌也被免职,改任为蒋鼎文。

此次战役历时7天,我师伤亡2000余人,新27师及河北民军损失亦有二三千人。晋南黄河以北地区全被日寇占领,第一、第三战区之间的交通线路也被截断,只有中共领导的八路军和人民群众在晋冀鲁豫敌后继续坚持战斗。

回顾中条山战役,失利的主要原因是:

第一,战役之前,第一战区司令长官卫立煌在洛阳召开军事会议,只随便讲了一下日寇有进犯晋南的迹象,而没有作出各部队防御计划和部署。甚至从战斗开始到结束,第一、第二、第八三个战区的长官部没有派人前来联系,也没有什么具体指示,更没有派部队支援。尤其是部队的一切供给都由部队自行筹办,这就造成了极大的困难,直至我师从山区撤退时都没有粮食,战士们只好摘麦穗来充饥。

第二,胡宗南一贯排除异己。平时将中央所发的新式武器和装备全部扣下,装备其嫡系部队,用以封锁边区。而把他们换下来的旧武器发给我们杂牌部队,甚至所发的通讯用电池,也是用废了的。在这样的条件下与日寇作战,势必在武器装备等方面相差悬殊,使我军损失惨重。胡宗南还把部队中的老军官全部调换,致使官兵脱节,影响了士气。为此事,1943年春节,我去西安与胡大吵一次,揭发了他平时的惯用伎俩。胡宗南扣留我一时后,我即气愤地返回河南前防。

第三,各友军只图保存实力,在战斗中不但配合不力,而且往往率先远遁。4月间,“洛阳会议”以后,卫立煌的第9军首先撤往河南,刘茂恩、高桂滋渡汾河逃往吉县,43军赵世龄避入阳城,孙殿英、庞炳勋、高树勋各部退入太行山区,而阎锡山系的楚溪春等部队更是因守封疆,坐观成败。我们所守的这段防线,原来应有一个集团军所辖两个军的兵力,而后来驻守的只是两个师的杂牌部队,共仅有1万余人。以这些兵力对付陆、空军数万人配合作战的日寇,虽然将士们同仇敌忾,群众大力支持,但终因敌我力量悬殊,而未使战争取得应有的胜利,有负我三陇健儿的雄心壮志。回忆起来,殊甚惋惜。

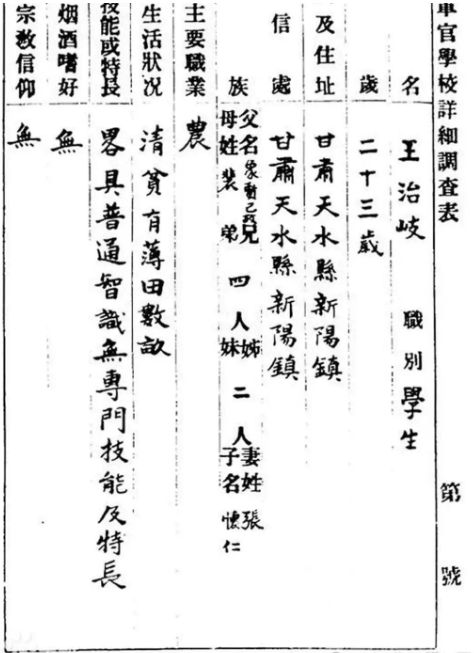

作者:王治岐,甘肃天水人,黄埔军校第一期,中国国民党陆军中将,后起义加入新中国。

1900年生于甘肃天水(今麦积区新阳镇王家庄),1924年考入黄埔军校第一期,毕业后历任国民军总司令部特务营营长、浙江保安第二团团长、独立第四十五旅旅长等职。1938年接任国民党陆军第165师师长,率部驻防陕西、山西,参与中条山战役,在晋南茅津渡一带布防,与日军激战后因防线崩溃撤退。1942年任第八十军副军长,1949年12月在甘肃武都率部起义,投向新中国。

新中国成立后,历任甘肃省政协委员、常委,中国国民党革命委员会(民革)甘肃省副主任、中央委员,并担任西安黄埔军校同学会名誉会长等职。

1985年8月11日于兰州病逝,享年85岁。其军事回忆录详述中条山战役细节及对国民党派系问题的反思,成为抗战史重要文献。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198