2017年12月2日《湘声报》(供图:湘声报 王春花)

2017年11月24日,94岁的赵新那老人在家中翻阅《黄培云口述自传》。湘声报记者肖君臻/摄

中南大学院士楼。94岁的赵新那扶着书桌的一角,从书架里抽出几本关于西南联大的书籍,顺着书中贴好的颜色不一的书签,逐一翻阅。看着老照片,打开了自己有关西南联大的记忆。

赵新那是著名语言学家赵元任先生的次女,也是已故西南联大首届毕业生、中国工程院院士、中国粉末冶金学科的奠基人黄培云的夫人。

“以往我总在新年伊始,给培云在西南联大的老同学们寄新年贺卡,表示对他们的挂念。但现在,他们大多已经故去,再也联系不上了。”赵新那抚着一本《黄培云口述自传》轻轻地说。

国立长沙临时大学校址——湖南圣经学校

1937年,北京大学、清华大学和南开大学在湖南长沙组成国立长沙临时大学,黄培云与他的同学们,从各地赶到长沙,度过了一段艰辛求学时光。

抗战烽火下的学子们,都以为很快就会回到熟悉的清华园、未名湖以及南开校园,但谁也不会预料到,这是一场绵延8年的战事。而这所被称为中国教育史上的“珠穆朗玛峰”的大学,竟在这8年中,培养了中国历史上一批大师。

1938年4月2日,国立长沙临时大学迁至昆明后,更名为国立西南联合大学。“暂驻足,衡山湘水,又成离别。”南迁或是西行,国立长沙临时大学在湖南的足迹,已深深镌刻在西南联大短短8年的校史上,见证了在极端艰难的抗战岁月里,一代人刚毅坚卓的品格和不屈不挠的精神。

烽火中艰难建校

1937年,日本轰炸长沙后的炸弹坑及炸毁的房屋。 赵元任/摄

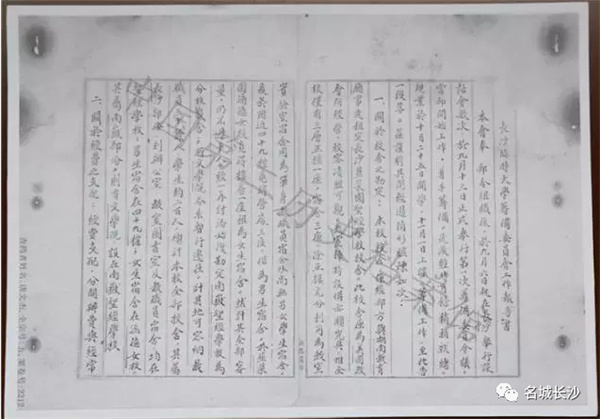

“长沙临时大学的筹建,兼顾了当年战火下教学设置的临时性与实用性,充分利用了湖南当地的资源。”中南大学档案馆校史研究室主任黄珊琦拿出一份《长沙临时大学筹备委员会工作报告书》向湘声报记者讲述,“这其中就提到‘建筑设备之筹置,概以必要者为原则’。”

长沙临时大学筹备委员会工作报告书(黄珊琦/供图)

1935年,华北事变,北京局势危急。为避战火,清华大学未雨绸缪,考虑南迁。不久后,清华大学获得湖南省政府赠予的长沙河西左家垅原湖南省立高级农业学校地皮。

“1936年底,清华在长沙修建特种研究所,最先开工修建文法馆、理工馆两幢教学楼和一幢男生宿舍,预计在 1938 年初即可全部完工交付使用。”黄珊琦介绍,其中现存的两栋教学楼,就是中南大学本部的“民主楼”与“和平楼”。

原国立清华大学南迁时建设的教学楼,现为中南大学和平楼(湘声报见习记者 刘书影/摄)

“七七”卢沟桥事变发生后不久,清华、北大、南开三所大学在战火中被迫南迁。

1937年8 月,国民政府教育部分别致函国立北京大学校长蒋梦麟、国立清华大学校长梅贻琦和私立南开大学校长张伯苓,指定3人分任长沙临时大学筹备委员会委员,三校在长沙合并组成长沙临时大学。三校在媒体上发布公告通知全国各地北大、清华、南开的师生校友迅速向长沙集中。

“此时正值暑假,即将在清华大学化学系完成第四年学业的父亲,正在上海探亲。”据黄培云之子黄家林介绍,黄培云在接到新学期要在长沙上课的通知后,便直接从上海赶往了长沙。

据陈岱孙在《国立西南联合大学校史》序言中介绍,之所以选址长沙,是从办此新校的物质条件出发——清华已为特种研究所修筑校舍,可做暂时驻扎的打算;在卢沟桥事变前两年的冬季, 清华大学从清华园火车站, 于几个夜间秘密南运好几列车教研工作所急需的图书、仪器,并暂存汉口,可以随时运往新校。

“但事实上,在国立长沙临时大学筹建时,两栋教学楼的基建尚未竣工,所以并未为国立长沙临时大学派上用场。”湖南省党史学会副会长、中南大学教授曾长秋说,不仅如此,抗战结束后,清华大学也并未使用过这两栋大楼。

黄珊琦在考证诸多史料后感慨,为保证国立长沙临时大学的教学,湖南各地对当年长沙临时大学的建设十分支持。如湖南国货陈列馆(今中山路湖南国货陈列馆)就为长沙临时大学提供了急需的部分图书。

不仅如此,因考虑到筹建实验室的场地、经费以及时间的关系,筹备委员会决定将工科学生实验全部安排在湖南大学进行,并有电影、机械两系学生寄宿湖南大学,理科实验设备、场地全由湘雅医学院支持。

1937年10月,1600多名来自三校的师生经过长途跋涉陆续到达长沙。

11月1日,学生开始正式上课。当天,国立长沙临时大学并没有举行始业仪式,但在上午9时却忽然响起凄厉的空袭警报,日机来袭,盘旋于长沙上空。师生们无处可躲,幸而日军并未投弹。这正印证了长沙临时大学从建立起便在烽火中抗争,高举教育救亡的旗帜。这一天,也成为了西南联大的校庆日。

炮火下的抗战火种

长沙临时大学校址(原长沙圣经学院)赵元任 摄

位于长沙韭菜园的原圣经学院校址,在长沙临时大学租借后,虽然校园环境比较清净,教室内桌椅设备也比较完备,但无法容纳众多师生。

黄培云与当时同在长沙临时大学就读的二哥黄培熙一起,在附近租了一所新盖的民房,据他在《黄培云口述自传》一书中描述,“没有床,在地板上铺上草,直接睡在上面,吃饭也在那。”

用作男生宿舍的陆军第49标营房简陋不堪,房顶因年久失修,每逢阴雨天气,外面下大雨,屋里下小雨。曾长秋称,住宿男生戏称自己为“标客”,营房的“标客”们经常于睡前在被窝上盖油布,头部则撑伞挡雨,条件十分艰苦。

然而日军的飞机,并不再只是盘旋于空中虎视眈眈,炸弹炮火肆无忌惮地投向了长沙。

1937年日本轰炸长沙后的情景(赵元任 摄)

11月24日, 长沙首次被炸,小吴门火车站附近, 伤亡甚众。自此轰炸警报不断,师生饱受惊恐,教学秩序更是难以维持。黄培云每次一听到轰炸警报,就把热水瓶、笔记、书等较为珍贵的物品放在床底,和同学们一起往山上跑。

彼时上海等地已为日军占领, 不少教授因交通受阻,来不及南下,所以有些课程暂时没有教授授课。为了满足学生的学习需求,学校临时邀请一些名流学者来校作配合形势的讲演。湖南省文史研究馆馆员陈先枢认为,这对长沙临时大学的学生是一种巨大的精神鼓舞,坚定了学生们抗战必胜的信念。同时,也推动了长沙的抗日救亡运动,提升了整个抗日救亡的气氛。长沙临时大学还掀起了一次从军热潮,许多学子投笔从戎。

“当时大量中国学术界泰斗云集湖南,虽然时间短暂,但他们以各种途径传播着开放自由的学术精神、民主科学的治学理念,丰富、活跃了战时湖南的文化气氛。”陈先枢说。

弦歌不辍的风骨

此时临近冬天的衡山,战火并未绵延而至,但寒冷阴郁。长沙临时大学南岳文学院远离主校区,教学条件极差,既无图书,也缺教材。教师们大多只身赴湘,仓促逃离时带出的参考书不多,讲课时只能凭借原有的讲稿,作些修订补充。

著名哲学家、教育家冯友兰曾在《怀念金岳霖先生》一书中写道,“从表面上看,我们好像不顾国难,躲入了象牙之塔。其实,我们都是怀着满腔的悲愤无处发泄,那个悲愤是我们的动力……金先生的《论道》和我的《新理学》,都是在那里(南岳)形成的……”

当时,闻一多、朱自清、钱穆等教授都汇集于南岳衡山,课余仍继续所从事的著述与研究,学术氛围比较浓厚。汤用彤写《中国佛教史》, 闻一多考订《诗经》和《楚辞》, 朱自清到南岳图书馆搜集材料,写他的古典文学批评文章。

谈及此,描绘抗战时期中国知识分子群像一书《南渡北归》的作者岳南向湘声报记者表示,在如此艰苦卓绝的环境下,这些大师、学者仍能弦歌不辍的风骨令人敬佩不已。

南京陷落,武汉告急,战争形势再趋紧张。连番的炮火轰炸,流血伤亡,断壁残垣满目疮痍的景象大大刺激了国人的爱国之心。1938年1月,开学不到一个学期的长沙临时大学决意南迁昆明。1938年4月2日,在昆明更名为国立西南联合大学。

据赵新那回忆,那时候的她虽还是个中学生,但对于这段历史印象深刻。“长沙临时大学西迁昆明时分三路迁移:一路是经广州到香港,乘船到海防,经过滇越铁路到昆明;一路是从长沙经桂林、柳州、南宁到镇南关,到越南河内,经滇越铁路赴昆明;还有一路就是后来被称为‘湘滇黔旅行团’的步行团。”

胡适曾在西南联大九周年校庆纪念会上说,“临大决迁昆明,当时有最悲壮的一件事引得我很感动和注意。师生徒步,历68天之久,经整整3000余里之旅程。后来我把这些照片放大,散布全美。这段光荣的历史,不但是联大值得纪念,在世界教育史上也值得纪念。”

“后来我才知道,老伴培云也在这支队伍里。他们到达昆明时,我、姐姐还有章元善先生的两个女儿,一起为他们献上了母亲们编织的花篮。当时我们一起唱着父亲赵元任重新谱词的歌曲欢迎他们到来。”赵新那回忆。

1952年,黄培云回到长沙,作为筹备委员会主要成员在清华大学所建校舍的基础上建成了中南矿冶学院,并在此长期从事科研工作,1994年当选为中国工程院首批院士。

原标题:避战火、驻湘衡,80年前,一所在湖南仅存数月的“临时大学”——高等教育火种南渡长沙

作者:湘声报记者 肖君臻

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198