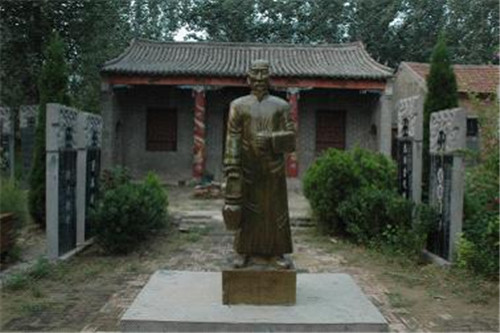

吴德馨铜像

吴德馨,法名隆香,滑县吴庄村人,1884年生。他父母早丧,家境贫穷。年仅12岁的吴德馨,在滑县梨胡寺出家为僧。后投师北京法门寺,5年学艺期满,于1913年重返梨胡寺为僧。同年,丁寨寺老和尚圆寂,他便从梨胡寺到了丁寨寺担任住持。

抗日战争全面爆发后,直南地区南部的南乐、清丰、濮阳等县,相继为日军所占领,濮阳大地到处遭受日本侵略者铁蹄蹂躏。看到百姓的惨痛遭遇,吴德馨迫切希望民族强大、不受外辱。他不止一次地说过这样的话:“出家人也是中国人。”1939年初,曾在丁寨寺学校当过教员、时为中共濮阳县四区(新习区)书记的常克生(常耕民)请老吴到区救国会当炊事员,老吴欣然应允。他工作积极,责任心强,经李松延和史向光介绍,加入中国共产党,由一个唯心主义的佛教徒逐步成为一名无产阶级革命战士。

1941年,为适应恶化了的抗战形势的需要,濮阳地区需要建立地下交通站,以保证工作的开展。丁寨寺院靠近丁寨寺村而又不在村内,出入寺院不惊动狗叫,不引起人注意,敌人包围村子、进村搜查,能看得见,听得到,并且寺院东百多步就是御黄金堤,过堤是广阔的树林和大面积的庄稼,很便于隐蔽。加上老吴是具有特殊身份的党员,丁寨寺便成为建立联络站理想地带中的理想地点,老吴也是理想的联络员。

1941年6月的一天,常克生找到老吴,首先向他讲了当时濮阳的严重局面,讲了建立联络站的重要性,最后开门见山地说明了上级意图。老吴毫不犹豫,果断表示:“服从党的决定,听从县委安排,不畏任何风险,努力完成党交给的一切任务。”常克生一下子抓住老吴的手说:“你是党的好同志,我的好朋友!”从1941年下半年,丁寨寺便成为地、县、区之间地下联络网的一个重要的联络站。在抗日战争时期特别1941年至1945年濮阳抗战最困难的时候,对保持地委与县委、县委与区委的联系和文件传递,对过往和常住党的领导干部的安全,作过重要的贡献。

老吴安排传送文件、情报有一套巧妙的方法。白天送信是很危险的,因为敌人盘查很严。但有时情况紧急,需要白天送信时,老吴也从不推托。他总是根据要送的地点和收信人的情况,让联络员巧扮成不同的模样,如挎着篮子走亲戚的,挑担推车赶集赶会的等。为了避免和联络员接触过多暴露目标,向联络员转送信件亦有多种形式和暗号。

有一天,老吴亲自送一封重要信件到柳村联络点转给濮阳县财政科长窦玉琪。走到牛寨村北地时,碰上了几个伪二方面军当兵的,他随假装小解,把信藏在高粱地里,上路后就被伪兵拦住了。

一个伪兵盘问老吴:“你是什么人,到哪儿去?”老吴镇静地告诉他是出家人,新习集上有人请他明天去念经,到甘露寺去。有一个熟悉濮阳地理的伪兵问他,新习集在北边,到甘露寺干什么?老吴解释说他一个人忙不过来,到甘露寺请师兄帮忙。

“你真是出家人?”伪兵中一个年岁大点的家伙,从老吴镇静大方地回答中好像看出了什么破绽。

老吴不慌不忙地摘下僧帽,露出光头说:“幼年出家,摩顶受戒,岂能冒充!”

伪兵们瞧他头上受戒香灼的印迹清晰可见,都无话可说。

“倒是个真货。”伪兵头粗野地说了一句,然后一挥手,悻悻而去。

粗言恶语使老吴很是伤感,但他想到自己是共产党员,为党的事业和民族解放而奋斗,又有重任在身,不能感情用事,不能因小失大。想到这里,他没有计较,待伪兵走远,复从高粱地取出信件,连夜赶送到目的地。

1947年濮阳解放。县人民政府批准老吴师徒彻底还俗,定居在后丁寨寺村。1959年,老吴被敬养在濮阳县功臣院里,幸福地享度晚年。1962年,他安详瞑目,寿终正寝。县委、县政府为他举行了隆重的追悼大会,对他的逝世表示沉痛的哀悼。

老吴同志生前说过,他不愿意离开生活和战斗多年的丁寨寺。根据他的遗愿,把他安葬在了丁寨寺院北边的一片高地上,周围栽了松柏杨柳。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198