“九一八事变”后,东北军撤入关内。“放弃抵抗”,这一行为成为东北军抬不起头的主要原因,甚至被认为是“集体逃跑”。6月15日,记者发现一份珍贵的资料,以照片的形式报道了东北军在锦州大虎山前线抗击日军的情形,证明了东北军在1931年曾组织过有效的反击。那么,拍摄这一组照片的作者是谁?他又是怎样深入到东北前线采访的?

这些珍贵照片都是王小亭拍摄的

有这样一幅照片,它曾经常出现在各大新闻媒体上,照片中,戴着东北特有的大狗皮帽子的军人们,背着手榴弹和水壶,站成一排,隐蔽在战壕里。长枪伸到战壕外,战士们警惕地注视着前方。这幅照片成为1931年东北军抵抗日本侵略的有利证据之一。然而,几乎所有刊发这幅照片的媒体都没有署名拍摄者,更难以说清楚这幅照片产生的背景。

6月15日,记者在省图书馆偶然看到1931年12月20日出版的 《申报图画周刊》,发现该刊刊登的“锦州前线”专题报道的主图即是前面说的这幅照片,拍摄者为王小亭。

记者当天联系了省青年摄影家协会主席史春。史春拿出一摞厚厚的资料,向记者讲述了照片背后鲜为人知的故事。

1900年,王小亭出生于北京。他曾用名王海升发表作品,是中国很知名的新闻摄影记者。 1931年,他受聘于《申报》,“九一八事变”后,他来到锦州深入到战壕采访、摄影。察哈尔、绥远、热河等前线都留下了他的足迹。

史春说,王小亭到达锦州前线的时间大约是在1931年11月底。他从锦州向东行,到了辽河西岸的大虎山前线,在那里和战士们生活在一起。

记者在 1931年 12月 20日的《申报图画周刊》上看到,这一天的周刊刊出了整版的“锦州前线”专题报道。当天的“编者按”这样写道:“日本进占东北,贪心未厌,欲迫中国军队完全退入山海关,以致锦州地位非常严重。本报特派摄影新闻部主任王小亭氏乘飞机北上,赶赴前线摄影,俾国人得睹锦州真相。兹以寄到第一批,爰撮要披露如下。 ”

这一版专题摄影共刊发了王小亭从锦州前线发回的8幅新闻照片,真实地记录和还原了当时锦州前线的战斗场面。

东北军在新民屯用上装甲列车

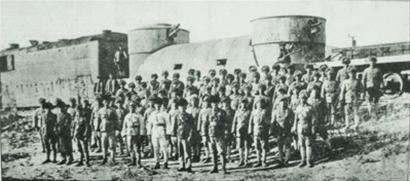

这8幅照片之中,第一幅“大虎山东新民屯西之我军第一道防线”在专版中最为突出和醒目,其背后的历史也值得探究。

沈阳市文史馆馆长许光明研究后认为,王小亭这幅摄影作品中的“新民屯”应当是今天的新民市,不是辽中市东的“新民屯”,因为当年新民市亦称“新民屯”,而辽中的“新民屯”与当时的“大虎山”阵地不在一条防线上,只有新民市才能和“大虎山”以铁路连接起来。由此可知,“大虎山东新民屯西之我军第一道防线”当在今天的大红旗(当年称“白旗堡”)车站一带。这说明“九一八”之后,撤退到锦州的东北军在沈阳方面的防线是很突出和靠前的,是否还有借助宽阔的辽河布防的战略构想,也未可知。因为辽河自铁岭而下到新民一带渐行渐宽,古有“巨流河”一说,直到今天,在新民市辽河西岸边还有“巨流河村”。

据许光明介绍,在一般人的印象中,东北军一直与“九一八”的耻辱连在一起——当年东北军 “一枪未放”就全军逃入了山海关。然而,随着抗日史料的发掘,人们发现,在“九一八事变”中,尽管东北军确实执行了“不抵抗政策”,但“九一八”之后不久,东北军官兵还是进行了一定程度的阻击。其中张学良在辽宁西部的本部部队,尽管由于节节后退最终放弃锦州,但也曾与日军展开过激战,有些战斗还颇为惨烈。这些战斗,因受东北军整体退缩影响而鲜为人知。

记者在1991年辽宁人民出版社出版的《九一八大事记》一书中,发现了东北军抗击日军的记载:1931年11月,日本关东军司令部下令第二师团向辽西进攻。 27日上午9时许,日军乘坐军列向锦州发起第一次进攻,日军混成第四旅团先头部队3000多人在飞机、装甲车的配合下,开抵新民境内的青岗子附近,在饶阳河以东两公里处遭到东北军的阻击,双方展开激战。这次,东北军英勇抗击,在激战中,东北军出动了重型装备,以装甲列车向日军发起进攻。

综合其它资料,记者还原了当时的战事经过。战斗发生后,东北军的“中山”号装甲列车正滞留在白旗堡(今大红旗),挡住了日军运送大部队的列车西进。憋了一肚子火的东北军当即开炮射击,以76毫米野炮击中日军打头的铁甲列车,日军大尉指挥官板仓至被击毙,另有27个日本鬼子被打死,负责驾驶铁甲车的两名日本司机也被击毙。战斗一直持续到下午4点,东北军撤退,但仍牢牢控制着大虎山车站。

日军被击败后退回新民屯,攻击锦州的行动被迫中止。东北军取得第一次反击战胜利。这也是“九一八”之后,东北军给国人的第一个亮点。

经记者推敲,这个时间段与王小亭在大虎山前线采访的时间段基本吻合,可以看作是对王小亭这8幅照片的最好注释。

这一仗,振奋了东北军的军心,难怪远在上海的 《申报图画周刊》会派出王小亭,并以一个整版来报道“锦州前线”。

辽河以西的战事开始了,可想而知,处于“大虎山东新民屯西之我军第一道防线”的那支戴着狗皮帽子的部队自然首当其冲,先行接敌。至于战斗进行得如何,由于没有资料记载,我们不得而知,我们只能通过王小亭留下的这组照片,想象当年的战事是怎样的激烈。那些戴着狗皮帽子死守阵地的士兵们,一定会用愤怒的子弹,以雪北大营未放一枪之耻辱。

如今,抗击日军的那个车站再也寻找不到当年战争的任何踪影,连“白旗堡”的名字也在上世纪50年代“拔白旗”的运动中改成了“大红旗”。只有烟雨中迷离着伸向远方的铁轨,还会让人想起东北军的装甲列车——“中山”号的英勇事迹,想起了在一群“大狗皮帽子”的护卫下,穿行于硝烟迷漫的战场上的著名记者王小亭,想起了在那段时间关注“锦州前线”的上海新闻报刊界。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198