1943年,孙犁(左一)在晋察冀边区阜平河西村。

活跃在白洋淀的雁翎队。

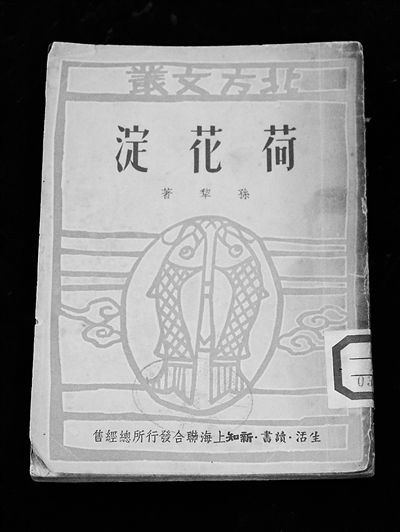

河北是敌后抗战的主战场,以河北抗战为背景和主题的文学作品成为抗战文学史的主干。于是,在驻村工作间隙,顺着孙犁和他的《荷花淀》爬梳开去,《平原烈火》《小兵张嘎》《新儿女英雄传》《野火春风斗古城》《平原枪声》《烈火金刚》……通过这些小说,我的灵魂也经受了一场血与火的洗礼。如同每个年龄段读《红楼梦》都会有不同的感受,这些曾经陪伴我成长的抗战小说,如今读来,却是别有一番感受。

3年前,我和两名同事到安新县安州镇前午门村驻村一年,入村的第二天开始在村子里走访。元宵节刚过,街头寒风凛冽,我们遇到一位早起的郝姓老人。老人75岁了,曾经做过民办教师。他向我们介绍村子的历史和地理位置:“午门这个地方,抗战的时候是‘堡垒村’!过了村南的唐河就是同口镇。同口你们知道吧?打鬼子时号称‘抗日烽火台’,大作家孙犁在那儿当过老师!没有同口,就没有《荷花淀》呐!”

老人的话让我为之一震。我未曾料到,在这样一个偏僻的小村子里,竟然还有人记得孙犁和《荷花淀》!细想想,老人做过教师,算是村子里的文化人,知道这些并不奇怪,但我仍然被感动了。

枪林笔阵

是战士,也是作家

翻开孙犁的《白洋淀纪事》,我的阅读常常会在真实与虚构之间发生混乱,搞不清这些作品是散文还是小说,那些情节是他经历和所见、所闻的真事,还是经过文学技巧加工之后的虚构;也搞不清他笔下的那些人物,是实有其人,还是经过了他的典型化塑造。特别是当读到那些以第一人称写作的作品时,这种感受更加明显。“去年冬天,我随了一个机关住在鲜姜台。”《邢兰》里的这句话,直接将我的视线从文学作品移向了对历史现实的关注。《荷花淀》里的水生和水生嫂似乎是典型化了的人物,但在《蒿儿梁》和《看护》两部作品中都出现过的女看护刘兰,《采蒲台》里的小红、小红娘,《芦苇》中的小姑、嫂子,显然又是真人了,因为发生在后者身上的故事曾经见诸孙犁的回忆性散文,小说只不过使用了客观的素材。

对同一个作家作品的阅读,为什么会出现两种不同的感觉?这缘于一个事实:孙犁首先是奔走在抗日战场上的革命战士,其次才是作家。孙犁到白洋淀来,不是作为作家来体验生活的。1936年,他经同学介绍到同口镇任小学教员;1937年抗战全面爆发,他回到家乡安平县,以一名普通知识分子的身份为吕正操将军领导的抗日队伍做文艺宣传;1938年正式参加抗日队伍,第二年就被调往晋察冀边区工作。在抗战最为艰苦的岁月里,孙犁数度穿行于冀中区和晋察冀边区之间从事抗日工作。他一手拿枪一手拿笔,在抗日战斗间歇进行文学创作。因此,他的创作体验不是凌驾于生活之上的浮光掠影,而是实打实的真刀真枪,以历史参与者和创作者的身份进行创作。他基本上没有以一个作家的身份对生活进行过有准备的审美,而是以一个亲历者的身份进行回忆性审美,这就使他的作品拥有了既有历史真实、又有文学真实的特质。

不仅是孙犁,那一代的作家莫不如此。今年的6月24日,我在“徐光耀文学创作研讨会”上见到了九十高龄的老作家徐光耀,他在会议结束时的发言使我真切地感受到:只有经历了革命考验的老战士才能对人生、对文学有如此豁达而深刻的理解。这位令人敬仰的老人既是一位作家型的战士,也是一位战士型的作家。他参加革命时只有13岁,残酷的“五一大扫荡”期间,他在冀中抗日根据地“参加大小战斗总在百次以上”,是战场上“过了筛子又过箩”后剩下的革命骨干。所以,《平原烈火》和《小兵张嘎》成为抗战文学中的名著名篇,绝非偶然。

与孙犁和徐光耀及其作品具有相似命运的,还有《敌后武工队》和他的作者冯志。“卢沟桥事变”爆发后,冯志参加八路军,在冀中九分区工作战斗,经历了“五一大扫荡”后,1942年被任命为九分区敌后武工队小队长。1958年《敌后武工队》出版时,他在小说前言《写在前面》中这样写道:“书中的人物,都是我最熟悉的人物;有的是我的上级,有的是我的战友,有的是我的‘堡垒户’;书中的事件,又多是我亲自参加的。”“《敌后武工队》如果说是我写的,倒不如说是我记录下来的更恰当。”所以,在魏强、杨子曾、刘太生等人物的身上,无不流淌着真实的血液,他们是文学形象,更是历史的存在。

与《小兵张嘎》一样成为几代人阅读经典的,还有一部选入小学课本的《小英雄雨来》。作者管桦1940年参加抗日工作,就在冀东抗日部队做宣传干事。在抗战行军途中,曾经为他带过路的儿童团员牺牲了,令他心痛不已。有人问他小雨来这个形象是不是真实的,他说那就是牺牲了的孩子们。“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。”身为革命战士的作家,无需专门的体验和创作,把他们在抗战期间的使命和行动记录下来,就是一部部辉煌的抗战小说。

血色荷花

残酷的浪漫

第一次看到嘎子的形象是在电影屏幕上。那时我童趣正浓,搬着板凳在唐县老家的街头看露天电影《小兵张嘎》。40多年过去了,嘎子将枪藏在老鸹窝里,用乱草堵塞老满叔家的烟囱,呛得老满叔咳个不停的画面就像我亲身经历过似的,我相信这种记忆将在心中铭刻终生。及至我到保定读书,《荷花淀》是语文课上必背的篇目之一,至今我还记得开头一段:“月亮升起来,院子里凉爽得很,干净得很,白天破好的苇眉子潮润润的,正好编席。女人坐在小院当中,手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子。苇眉子又薄又细,在她怀里跳跃着。”每每想到这些场景和语句,必是一种甜美的回忆。

然而,就在这轻松记忆的背后,却是日寇侵略时的生灵涂炭和国破家亡。我的记忆又绝非是对历史的轻慢,而是那些文学作品本身带给我的感受——这似乎也是那场民族抗战在70年之后仍然被小说不断书写的原因之一:我们在战争的残酷和沉重之中,能获得向上的力量和胜利的期待,就像抗战岁月里,荷花依旧绽放在硝烟阵阵的白洋淀中。嘎子是抗战文学中鲜明的乐观形象,而更超出想象的是,徐光耀1957年在写作《小兵张嘎》的时候,正是他受牵连被批斗后“挂起来”的时候。在那样一个屈辱时刻能够创造出“嘎子”这样一个天真、乐观、向上的抗战儿童形象,也只有经历过生死考验的战士才能实现——这和冀中军民心怀必胜的信心,同仇敌忾保家卫国的豪情丝毫没有差别。

《小兵张嘎》以儿童的视角写抗战,作者抓住了儿童的兴趣爱好和心理特征,比如摔跤、爬树、堵烟囱,通过一个儿童成长为优秀战士的过程,既反映了淀区军民的抗战生活,又寓意了中华民族生生不息、后继有人。在作品中通过机智幽默和天真活泼的人物形象活跃凝重的战争气氛,增强作品的吸引力,除了《小兵张嘎》《小英雄雨来》,其他抗战小说中也有体现。《平原烈火》中的小老虎儿(即后来的瞪眼虎)是一个家破人亡的乞讨孩子,进入革命队伍后,侦察放哨胆大心细,协助游击队抓汉奸打鬼子,是一个和嘎子相似的形象;在刘流的《烈火金刚》中,孙小虎也是一个人小志大、智勇双全的孩子形象。此外,《平原烈火》中有个外号叫“干巴”的战士,以及《烈火金刚》中的主角肖飞,甚至《野火春风斗古城》中的杨晓冬等,作者将他们塑造成擅长讲笑话、幽默开朗、智勇双全的形象。这些人物在作品中起到释放战争压力、坚定抗日民众信念的作用,而他们在言谈中使用群众喜闻乐见的生活话语,客观上令作品充满鲜活感。

孙犁与徐光耀,以及写了长篇小说《新儿女英雄传》的孔厥和袁静,不约而同地将小说的背景设定为白洋淀,并不是偶然的灵感,而是历史的必然。白洋淀周边、滹沱河两岸的冀中区甚至广袤的华北平原一直是敌后抗战的主战场之一,白洋淀成为河北抗战文学地理学的核心地带,由此而产生了在文坛影响巨大的“荷花淀派”。除了塑造给读者带来快乐的人物,这些以白洋淀为背景的抗战小说的另一个令人“着迷”之处,是作品中洋溢着抒情的美感和革命的浪漫主义情怀。《荷花淀》自不必说,在抗战还未结束时即通过文学的笔法一扫战争阴霾下的陈腐之气,给读者带来清新之风;而随后的《小英雄雨来》《小兵张嘎》和《新儿女英雄传》等,无不将风光旖旎的白洋淀作为小说中残酷的抗战背景,这种美与恶的对比,更加揭露了日寇的凶残形象,衬托出我方抗日军民的信心。

正因为存在战争叙事中少有的环境和意境审美,抗战小说的文学性大大增强。抗日军民对侵略者的奋起抗争成为中华民族保家卫国的壮丽诗篇,而这些抗战小说,则是鲜血浸染的水面上绽放着的一朵朵莲花,透着壮烈而浪漫的美。

掩卷沉思

不灭的历史记忆

古城保定是抗战时期河北的省府,是华北敌伪势力最为猖獗的地方,因此很多抗战小说围绕保定来写。父亲的藏书中有一本作家出版社1961年出版的《野火春风斗古城》,写的就是中国共产党在保定进行内线作战的故事。我对裘沙为该书画的插图印象深刻,第一幅图是离家七八年的杨晓冬返城后深夜回家看望母亲,母子俩在黑暗中对视的画面。李英儒用一段十分精彩的文字描写母亲点灯的过程,之后杨晓冬要走,母亲执意要给他做饭,此时母子二人有一段对话。杨晓冬说:“盼着吧!盼到咱们老百姓翻过身来的时候,我告假回家住上几天,然后领着妈妈坐上火车,到北京、天津看看风光去。”母亲则说:“那些个幸运事儿,娘不想沾。只要你们能打出鬼子去,叫娘看到共产党成了气候,看到儿子没灾没病地回来,我就算烧了一搂粗的高香。”

“盼着吧!”这句叹语道出了人民群众对美好生活的期待以及军民抗战必胜的决心。抗日军民正是怀着对敌斗争的强烈信念,甘洒热血,不畏牺牲,才将气焰嚣张、装备精良的日本鬼子赶出了中国。抗战小说中既包含了大量能够让后人勿忘耻辱的苦难叙事内容,更以文学的方式总结了人民战争经验,弘扬了中华民族在中国共产党的领导下反抗侵略、保家卫国的坚贞信念。期待必胜,是抗战的重要动力,也成为抗战小说的重要主题。在《敌后武工队》中,刘太生参加武工队不久,母亲就惨死在敌人屠刀之下,但刘太生并未沉浸在悲痛中,因为他知道:“不早一天把鬼子赶出中国去,不知有多少母亲还会死在敌人手下。”正是这种信念鼓舞他迅速而顽强地投入战斗。在《烈火金刚》中,面对鬼子的疯狂扫荡,党支部书记孙定邦和他的母亲孙大娘没有被吓倒,将伤员接到自己家中,使孙家成了抗日指挥部,而在未来的斗争中,孙定邦为了保护群众英勇牺牲,是坚强的信念给了他们大无畏的英雄气概。

在这些抗战小说中,都突出了党组织的坚强领导作用和共产党员的光辉形象。这首先来自于客观历史事实,然后才成为支撑小说的核心力量。抗战小说塑造了一大批光辉的人物形象,这些人物并不是凭空塑造出来的,而是作家根据活跃在抗日战场的真实人物经典化出来的,将众多抗战英雄的真实故事集于小说中的英雄身上,从而显示出鲜明的形象和性格特征。《小兵张嘎》中的嘎子,《新儿女英雄传》中的黑老蔡,《烈火金刚》中的史更新、肖飞,《敌后武工队》中的魏强,《野火春风斗古城》中的杨晓冬、金环、银环几乎成了家喻户晓的英雄。其中《平原烈火》中的周铁汉可谓典型,在他身上体现着共产党员的纪律性和骨干核心作用,但他的党员身份并不是确立英雄形象的唯一条件,坚定的革命信念才是英雄的灵魂。

事实上,抗战时期的现实情况远非这样简单,社会各阶层、各种社会势力面对侵略者的表现并不相同,而处在社会底层的民众心理更为复杂。好在这些小说的作者都是战士,他们十分了解现实的复杂性,并未在作品中将社会集体心理状态统一化、平面化,而是在有意识地呈现真实情况。以《平原烈火》为例,徐光耀以他熟悉的宁晋县大队为背景,写了一支抗日游击队伍的成长,既塑造了周铁汉这样铁骨铮铮的抗日英雄形象,也写了尹增禄这样的民族败类,还写了刘一萍那样缺乏坚定立场的人,与群众面对凶顽的日寇所表现出来的不同心态结合在一起,真实地表现出了抗战的复杂性。小说写于1949年,如果将小说与时代联系在一起,就不得不佩服徐光耀在小说创作中的勇气。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,经历过那场战争的人,大多已年逾古稀;而随着世事变迁,那些曾经遍布中华大地、见证过侵略者暴行和中华民族英勇抗敌壮举的遗址、遗物也越来越少了。我们常说“物质不灭”,事实上一切物质的、有形的东西,根本抵不过无形的记忆——那些深埋在中华民族心底的集体记忆,经过时间的淘洗之后变得历久弥坚。

今年,我省老作家申跃中以抗战为背景创作的长篇小说《中和人家》获得了首届“孙犁文学奖”,再次证明抗战文学史的书写永远不会结束,那场中华民族的不灭记忆是小说家用之不竭的资源宝库。小说是活着的历史,从文学角度看,这些小说或许并不完美,但它们所反映的历史却丰满而真实。掩卷沉思,我再一次想到白洋淀的荷花,如果历史是浩瀚的水面,那一部部小说就是一朵朵血色浪漫的荷花,它们扎根于历史,而盛放于现在和未来……

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198