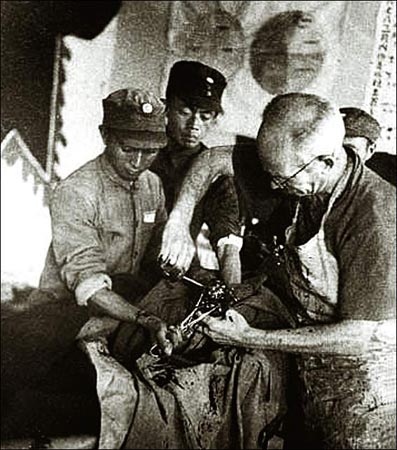

白求恩大夫在为八路军伤员做手术。

白求恩大夫在为八路军伤员做手术。

白求恩大夫在为八路军伤员做手术。

白求恩大夫在为八路军伤员做手术。

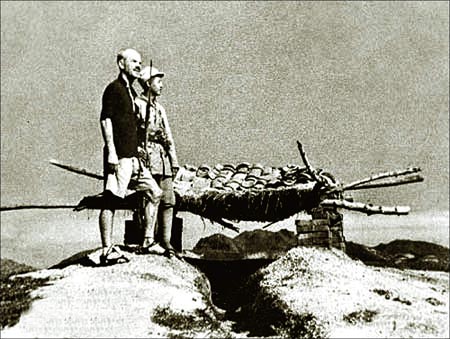

白求恩大夫与八路军小战士。

晋察冀军区医院医务工作者的合影。

伟大的国际主义战士

1890年3月3日,白求恩出生在加拿大安大略省的格雷文赫斯特。1916年他获得医学博士学位后到军中服役,被任命为中尉军医。

1935年,白求恩参加在莫斯科举行的“国际生理学大会”,苏联的健康保健及结核病防治工作给他留下了极深的印象。1935年10月,他加入了共产党。1936年10月29日,白求恩率领一支医疗队前往西班牙首都马德里对共和国军队进行医疗援助。1937年5月,他返回加拿大。

1937年7月,白求恩到美国洛杉矶参加当地医疗局举行的欢迎“西班牙人民之友”的庆祝活动,与中国教育家陶行知相遇。陶行知向白求恩介绍了“七七事变”后中国的形势。白求恩被陶行知慷慨激昂的话语感动,表示:“如果需要,我愿意到中国去!”

1937年10月,白求恩主动请求组建一个医疗队到中国北部和游击队一同工作。1938年1月8日,白求恩组建的加美医疗队购买了充足的药品和器材,乘“日本皇后”号海轮从温哥华港启程赴中国。

白求恩和医疗队到中国后在日机的狂轰滥炸下颠簸跋涉,最终到达西安,在八路军办事处见到了中共领导成员林伯渠和朱德,并一起筹划在五台山开办医院事宜。略作休整后,医疗队积极准备北上。经过10周数千里的旅程,1938年3月31日,医疗队终于到达革命圣地延安。毛泽东亲切接见了白求恩一行。8月,白求恩任八路军晋察冀军区卫生顾问,悉心致力于改进部队的医疗工作和战地救治,降低伤员的死亡率和残废率。11月底,率医疗队到山西雁北进行战地救治,两昼夜连续做71次手术。

1939年2月,白求恩率18人的“东征医疗队”到冀中前线救治伤员,不顾日军炮火威胁,连续工作69小时,给115名伤员做了手术。

1939年10月下旬,在涞源县摩天岭战斗中抢救伤员时,白求恩左手中指被手术刀割破,后给一个外科传染病伤员做手术时受感染,他仍不顾伤痛,坚决要求去战地救护。终因伤势恶化,转为败血症,医治无效,11月12日凌晨,白求恩在河北省唐县黄石口村逝世。12月1日,延安各界举行追悼大会,毛泽东题了挽词,并于12月21日写了《纪念白求恩》一文,号召中国共产党员学习他的国际主义精神和共产主义精神。

方岩

山东省宁津县人,1918年2月3日出生

1937年宁津师范毕业

1938年1月参加八路军,同年3月加入共产党,4月赴延安抗日军政大学学习

1939年到罗瑞卿领导的晋察冀边区卫生学校学习,师从白求恩

1941年2月毕业后一直在军队从事医务工作,曾经参与百团大战、延安保卫战的医务工作,抗战胜利后参加过辽沈战役、平津战役

1949年参加湘西剿匪,担任湖南省军区湘西自治州军分区卫生所所长

1954年因身体原因,离开部队,现在湖南省军区杜家园干休所

曾荣获三级独立自由勋章,三级解放勋章

阒阒寞寞的夜里,突然扫过一束亮光,8个疾行的身影,旋即伏到路边的杂草丛中。脚步声,口令声,犬吠声,窸窸窣窣的声音越来越近,越来越近,几乎踏响到了心尖,而后又渐渐远去。有人嘘了口气,这身影又从夜色里爬出来,匆忙赶路。

“还要多久?”一个年轻女子的声音响起。“快了,40里路,穿过平津铁路后,那边有同志接应。”回答她的是一个中年男声,低沉。这是一支夜行的小分队,2女6男。

1938年6月,入夏后的平津地区被久久不息的热浪笼着,七七卢沟桥事变后,这里又成了日军的占领地。日里,除了日本人的巡逻队,还有叛国投降的汉奸,密探也在四下活动。方岩的小分队只有在夜间行走,似乎最安全了。

方岩正是那问“还要多久”的女孩。那年她20岁,刚从老家山东宁津县师范毕业。这支小分队从6月初开始行军,按照计划,要在8月前,在抗日军政大学新学期开学的时候赶到延安报到。中年男子是小分队中唯一的军人,他负责把这批学生从山东敌占区护送到2000里外的延安。

“大家小心了,再走3里路,就是鬼子的据点,路上会有一些暗哨。”领头的男子说。方岩的心紧了一下,她习惯性地把短发撩到耳朵边上,利索地跟在男子后面。夜风突然刮起,穿过空旷的野地,前面有一些星星点点的灯火。

越走越近,日本鬼子的碉堡近在咫尺,篝火划过哨兵步枪上的刺刀,冷冷的刀锋闪着寒光,凉浸浸的。方岩和她的伙伴提着裤子,蹑手蹑脚地蹲着,匍匐,一寸一寸挪动。

越过日军的封锁线,小分队绕到了山梁背后。突然,对面林子里突然打亮了一束微弱的灯光,一闪、两闪。“是他们”,中年男子一跃而起,几条黑影“刷”地一齐跳出草沟。

两千里路云和月。夜行军63天后,20岁的女师范学生方岩远远地望见了宝塔山。

学生们每天吃早饭后躲进深山学习

8月,暑气渐消。抗日军政大学第四期早在4月16日已经开学。方岩错过了开学时间,与他们同时到达的还有50多名从全国各地赶来的青年。

当时,第四期学员班开学前后每天要接纳几十名甚至上百名外来知识分子和各界人士,因此,方岩和另外一名女生分到了女生八大队学习。

“我们住在城外清凉山的窑洞,对面就是宝塔山,眼皮底下,延水河在缓缓流淌,河边有杨树,葱郁的叶子,一排排竖到了河的尽头。”在年轻的姑娘眼中,这是一个美丽的小城,被黄土包裹的绿洲。

入学后第一个星期天,天气很晴朗,许多学生纷纷进城游览。上午10点多钟,毫无征兆,天空突然出现了几架日寇的飞机,凌厉的警报声响起,飞机俯冲下来,丢下一排排炸弹,大片的房屋燃烧起来、窑洞塌陷,满街都是慌张奔跑的行人。方岩和同伴捂着头,蹲在床前,感到房子一阵颤栗,等飞机过后,才敢小心翼翼地走出家门,街上一片狼藉。

翌日,抗日军政大学规定,为了躲避日军的轰炸机,学生一律进山上课。从那以后,方岩每天天亮就吃早饭,然后由老师带着到延安城郊的深山去学习,傍晚又返回住地。

“没有教室,也没有课桌板凳,大家随便找块草地或者平坦一点的地方,围坐着,听老师在中间讲课,有时候我们在这边上课,炮弹就在那边轰隆地响个不停。”这时候的方岩,已经不再像刚来时那么畏惧,“它炸它的,我们照样上课”。

日寇的扫荡,封锁不断发生,给教学带来了极大困难。学校给学生每人削一根大木笔,经常带在身上,每到一处,设置沙盘,稍有时间,教师就发下识字条,让学员在沙盘上练习。即使战争发生了,在频繁的行军中,他们也坚持练习。在行军中,前面的学员背上挂个识字板,作为后面学员的学习黑板,边走边学。

在卫校,白求恩为我们上第一堂课

1939年春,5个月的理论知识结束后,抗大女生八大队解散,学校又细分了机要、电台、医务三个专业,师范毕业的方岩轻松考上了抗大第14期军医班。

不久,中共中央决定抽掉一部分专业技术班学员支援前方各个抗日边区,方岩到了罗瑞卿领导的晋察冀边区,开始了她真正学医生涯。边区学校没有正式教室,民房、庙宇、旷地,搭上一块黑板就可以上课了。

第一堂课是在当地一个农民家的院子里上的,30多个学生坐在砖头上,门外有一个警卫放哨。

有人喊道:老师来了。30双眼睛齐刷刷盯着门口,进来的竟是一个外国人——“白求恩!”有人惊呼。这是方岩第二次看到白求恩,刚到抗大,就听说过这位加拿大著名外科医生的传奇故事,之后在校园里邂逅过一次,没想到却成了自己的老师。“个子挺高,有1米8多,清瘦但挺精神,他说话声音很洪亮。”87岁的方岩至今能回忆起恩师的相貌。

“他并不讲中国话,随身带了翻译,上课挺严肃的那种。”方岩说,“白求恩主要教授外科,做手术。因为语言方面的障碍,有时候专业方面的知识不是很好交流,白求恩总会讲解几遍,他是个耐得起性子的人。”

上课时,时常还可以听到轰隆隆的炮声,前线不时有伤员送到学校来进行救治。“这个时候,白求恩大夫就会立即通知我们,赶紧去现场观看手术过程,也就是现在所谓的临床实习。”

做手术时是白求恩最严肃的时候。他总是全神贯注,而当手术后,他又总是顾不上辛劳,通过翻译人员,立即向学员们讲解刚刚手术的流程和关键点。有一次,手术实习课,一个河北的女孩子害怕闻到血腥味,畏畏缩缩地退到了人群外,白求恩发现后,把她从外围拎到手术台最前面。“医生如果畏血不会是一个好医生。”翻译转述了老师严厉的批评。

“我不怕见到血,所以我总是尽量站在离手术台最近的地方。”方岩说。只是每次看到战士们鲜血淋漓、听到他们身受重伤后不断呻吟时,方岩总忍不住泪流满面。往往一次手术下来,她的双眼就会变成两个“包子”。

事实上,一脸严肃的白求恩也尽量想跟学生拉近距离,他曾三次参加了这帮年轻人的聚会,咿咿呀呀地哼着别人听不懂的小曲,一脸的幸福。但作为一名国际友人,他在大多数情况下还是被保护的对象,“白求恩老师上完课后,就被警卫护送出去,但他的精湛技术和高尚人品折服了学生”。

白求恩对病人的预言32年后果然应验

1939年,日寇扫荡后,一名伤员送进边区医院。

一颗子弹从伤者的右肩胛骨打了进去,他当场痛昏了过去。等他苏醒过来时才发现,自己已被当地老百姓抬离战场20多里地了。乡亲们一直将受伤的战士送到白求恩大夫所在的医院。当时由于天寒地冻,伤者的脚趾血管组织被冻坏死,如不及时切除,下肢也会有受感染被切掉的危险。

“一定要切除脚趾,才能保住下肢。”白求恩说,边区医院部队缺医少药,要动刀子了连麻醉剂都没有,这种条件下做切割手术,一方面要求病人要有坚忍的毅力,另一方面,也考验医生的医术。

白求恩沉思了片刻,披上白褂子,抄起手术刀,在简单消毒过的脚趾上精确地找准切割部位,旁边的护士看着担心,但最后脚趾还是被顺利地切割了下来。手术时,黄豆般大的汗粒从伤者的脸庞不断滑落,他却连哼都没有哼过一声。

手术后,白求恩大夫也被这名坚强的战士所感动。因而,在病人接受治疗的那段时间里,白求恩每天都会亲自给其清洗伤口、换药。经过白求恩大夫精心医治,几个月后这名战士便可以出院了。在临行时,白求恩大夫说:“肩胛骨里的子弹暂时不会有危险,因医院简陋又缺药品,只能等以后条件好了再取出。估计要30年后,子弹才会移位,好好注意身体吧!”

1971年,时隔32年后,这位名叫陈炎清的受伤战士已经是湖南省军区副司令员,他肩胛骨的子弹果然移位到其背上,验证了白求恩大夫精湛的医术。

在医院疗伤的那段时间,陈炎清碰到了方岩。有一次,方岩到医院开会,误打乱撞居然闯进了正在休息的陈炎清的病房。惊慌的姑娘说了声对不起就匆忙走了。

但这个短发、标致的女孩却给受伤的战士留下了深刻的印象。一个月后,组织找方岩谈话,介绍了一个对象,正是老红军陈炎清。

“我先是幸运地成为了白求恩大夫的学生,而后,他又在一次机缘巧合中救治了我的爱人。”方岩说,“白求恩是我们全家的救命恩人……”

听说恩师牺牲,觉得这肯定是个谣言

1939年10月末11月初,白求恩在摩天岭抗日前线为伤员做手术时左手中指受伤感染后,病情恶化,到11月10日,高烧达40摄氏度。这时敌人又向他们袭来,部队决定马上转移。部队领导赶来看望白求恩,再次命令他:“立即回唐县花盆村军区后方医院治疗!”

从前线赶来的林金亮医生和其他人配合,采取各种方法对白求恩大夫进行救治,可是病情没能好转,最后只好建议把他的左臂截掉。白求恩大夫摇摇头,平静地说:“没必要了,我的血液被病毒感染,得了脓毒败血症,没有办法了……请转告毛主席,感谢他和中国共产党对我的教育。我相信,中国人民一定会获得解放,遗憾的是我不能亲眼看到新中国诞生了……”

白求恩牺牲的消息在当时被封锁起来,方岩知道的时候,已经是1939年12月1日,那天,方岩刚刚起床,听到同学议论,说白求恩老师牺牲了。

方岩觉得这肯定是个谣言,她上前指责了那些传话的同学。到上午9点,学校突然接到晋察冀边区通知,边区党、政、军、民上万人,在唐县军城南关,为白求恩举行追悼大会。白求恩的遗体在于家寨整整掩埋了50天。开追悼会的头一天,才将白求恩的灵柩从于家寨起出,安葬在军城南关古阅兵场。

方岩这才知道,传言是真的。“万人恸哭,连山水都感染了哀伤,当时只有一个心情,赶紧毕业,完成恩师没有完成的事业。”

1940年1月5日,晋察冀边区卫生学校改名为白求恩学校。有了白求恩大夫的指导,方岩与医生班第一批的40多名学员迅速成长起来。同年2月,第一批40多名学员一起从学校顺利毕业了。随后,大家被分配到战场前、后方各地卫生处或医院。方岩则被分配到了晋察冀边区二分区卫生处后方医院。1942年,被调到晋察冀军区二分区后方医院休养所任主治军医。

从最初的一边手术一边流泪,到后来一天要接纳上百伤员忙得晕头晕脑,方岩学会了坚强,更知道该如何以最快、最有效的方式完成抢救。救过多少伤员,她已记不清,惟一有印象的是,为了救治伤病员,她曾多次连续3天3夜没有合过眼。

方医生“砰砰”几枪将两个日本鬼子击毙

1943年,抗日战争进入相持阶段。日寇对八路军根据地实行了灭绝人性的“三光政策”。八路军武装部队都在前方,后方人员着便装配手枪自卫。敌人扫荡期间,为安全起见,休养所将伤病员都分散到了当地附近群众家中。作为主治医生,为了解伤病员的病情,方岩都会带着一名护士走村串乡到老百姓家中为伤员看病治疗。早出晚归,每日如此。

“有一天,我们忽然听到休养所外有人大喊‘鬼子来了,鬼子来了’。”方岩说,当时天还没亮,她紧张地朝休养所后院张望着,却被在后山坡上放哨的日本兵发现,追赶了过来。

“我拼命地跑,看见路旁有几大堆包谷秆,就马上钻进去躲了起来。外面,日寇到处寻找着方岩,嘴里叽里咕噜地叫个不停,刺刀刺向了路旁的草垛里,有一刀距离方岩已不到一厘米。

“突然,远处传来一阵叫喊,鬼子立即就离开了草垛。”直到等鬼子走远了,方岩才从草垛里爬出,脱离了危险。集合清理人数时才发现,有两名工作人员牺牲了。

经过那次事件后,为保证安全,休养所在同年秋季转移到了当地另外一个村庄中。方岩说,记得那一天,刚将伤病员转移过去后,就有群众反映村里有日寇,不安全,让他们赶快撤离。然而几名伤病员需要做手术,因而在休养所领导的指示下,方岩等医生便开始着手治疗。可是没过多久,就听到有人大喊“鬼子来了”。“赶快撤,你们带着伤病员分散隐蔽吧!”领导指示过后,方岩带着几个伤病员从一条小路撤去。

“走了不到一百米,我们迎头碰上了2个鬼子。”方岩还从来没有与鬼子面对面,这让她不由得紧张起来,她下意识地抽出手枪,“砰砰”几声枪响后,2个日本兵倒在了地上。

“这是我仅有的一次开枪,没想到一次就打死了2个鬼子。”方岩说当时脑中一片空白,只是想到要保住大家的性命。

孩子病重,当医生的妈妈却找不到一粒药丸

1944年2月。阴雨天。

方岩的儿子陈西进出生了,小家伙用好奇的眼光打量着这个战火纷飞的世间。刚刚满月,小西进在妈妈的襁褓里跟随部队行军,经过牛道岭时,北方的冬季还没结束,又下起了小雨,山风刮进身体,凉浸浸的,一夜间,孩子感染了重感冒。

方岩竟然找不到一粒药丸,“医疗条件极差,既没有退热的药物,更没有针剂”。初为人母,看着亲骨肉痛苦地扭动,方岩的心头像被刀子一刀一刀在切割。

“我知道他很痛苦,他还小,才满月不到两天,他说不出话来,但我知道他在哀求我。”夜里,方岩用手环抱着儿子,怀里这个弱小的身躯,一阵阵痉挛,抽搐,脸色开始发青,他甚至连眼皮也睁不开,刚开始还有一声没一声地啼叫,后来慢慢地声音弱下来,再后来,没有了声音。

西进死的那天晚上,丈夫陈炎清在南泥湾垦荒,方岩抱着儿子冷却的躯体,呆呆地坐了一个晚上。第二天,她在草地上挖了个小坑,把儿子放在里面。后来,撤离延安时,方岩和丈夫特意经过儿子的坟地,夫妻两驻足了片刻,那不是一块坟地,连墓碑也没有,甚至没有拱起的土包。但那片草一直是绿的,逼人眼帘的绿。

而后,方岩随丈夫部队转战全国各地,此生再也没去过晋察冀。60余年,弹指一挥间。9年前,相伴多年的丈夫因病去世,如今,87岁的方岩坐在杜家园干休所的屋檐下,院子里,一丛美人蕉静静地开着。

“你有过伤心地吗?”方岩突然问道,“有个地方,它曾见证过你的青春,你为之付出了一切;同时也记载了你的苦难,你甚至不想再去回忆它。”

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198