(罗文波军装照)

(精忠报国银质奖)

人物简介:罗文波,祖籍广东开平,1923年出生于澳门。上世纪四十年代初考入黄埔军校独山分校,毕业后先后担任隶属国民党第九战区第十军的特务排长、连长,参加了长沙、常德战役。1944年6月,亲历艰苦卓绝为时达47天的衡阳保卫战。获颁精忠救国银质奖章,第九战区司令长官薛岳题赠签名相片以资留念。内战爆发后,罗文波先生不愿打内战,主动要求退伍,回到故里后转道香港,在船务公司工作了40余年,后来去了台湾,向国民党当局要求福利无果后,定居在加拿大。

对罗文波的采访时间:2010年3月16、17、20、24日。

地点:Vancouver﹒B﹒C﹒Canada。

阴差阳错,求学路上从了军

我原籍广东开平,1923年农历四月十五出生于澳门,上面有四个姐姐。父亲长年在秘鲁谋生,最后病死在那里。我小时候在澳门读小学,只读了四年书,因为家里没钱,就没得读了。后来,二姐姐在广东曲江五里亭“万国医务团”工作,可以供我读书,于是,只读过四年书的我报考广西桂林大学,结果被备取了。

我去桂林读书的时间大约是1941年。路过湖南衡阳时,没有了钱,在火车站逗留,忽然上来五六个当兵的,说要检查,他们以为我是奸细,关了10天后把我带到县政府。

审问我的人叫容有略,是黄埔一期学生,当时担任第十军参谋长。容有略是香山湾仔人,香山湾仔就在澳门的对面,他同我也算是老乡了。他先问了我有关澳门的一些事和个人情况,然后问我出来干什么,我说打算到桂林读书,他就说这年头读书没用,你这么聪明,还不如去读军校,出来当军官,打日本人。我说好的。

于是他们就送我到设在贵州独山的黄埔军校独山分校学习。学校约有三百多名学员,我们属第十七期,我们班五六十个人。在军校训练很苦,有位名叫彭光烈的四川籍教官,动辄体罚我,让我双手高举步枪,站在太阳底下,从上午到下午八个小时,连尿尿都不允许。

除了训练,还要去锯树,造房子,为下一届学员入学做准备。我训练很刻苦,教官让我与他对打,总被他打趴在地上。教官就用竹制的刀打我,让我爬起来再练。经过苦练,后来教官终于被我打败了。在军校时,爬山比赛我得了第一名,奖了五斤猪肉,第二名奖了三斤。

夏天、冬天都过了,我大约读了十一个多月的军校,出来后就加入部队,驻扎在湖南的常德、长沙、衡阳一带,与日本人打仗。

常德会战,先喝一碗壮行酒

你让我说我们驻扎长沙的情况吗?好的。

我参加了第三次长沙保卫战,由薛岳任湖南省主席兼第九战区司令长官。我们是他所辖的第十军,军长方先觉,师长容有略。我在师部直属特务排,任排长。

常德会战,我们奉命增援,攻占德山。当时,我们往上冲,日本人机枪往下扫,死伤很多,攻占不上。长官让我们冲上去肉搏,部队在后面扫射,我们的许多人和日本兵被一道打死了。到了晚上,我们绕道悄悄摸上去,用枪打,用喷火器喷,下面的部队紧接着往上冲,终于把山头占领了。

我刚打仗时也害怕,还会尿裤子,后来就不怕了。小时候读书,就知道“九一八”、“五卅惨案”和“济南惨案”,心里就非常恨日本人!中国军队在上海四行仓库打响保卫战,很英勇,我很敬佩他们。

晚上打仗,心情很复杂,也不知道还能不能活着回来,有些士兵就会喝一碗壮行酒。这种心情是现在年轻人体会不到的。第二天战友见面,很兴奋。“你还活着?”然后就是交流昨晚战绩,你杀了几个,我杀了几个。日本部队不一定都是日本人,里面还有朝鲜人和中国台湾人。

在战场上,随时都有可能战死。战友方子才,广东东莞人,当时在司令部当中尉副员(参谋),在常德会战中被打伤了,是我把他背回来的。一个副排长,受伤后我去背他,他一路呻吟,后来没声响了,身体渐渐发冷,放下一摸早已经死了。

有一个当出纳的战友,被日本人打死了,一百多万元钱归我管,因为我是排长啊,我就把一叠叠的钱给二姐夫和其他战友分带。我的姐夫把钱塞在上衣口袋里,日本人一梭子子弹射来,刚好打在厚厚的一叠纸币上,捡了一条命。

衡阳保卫战,挥动大刀杀鬼子

1944年6月衡阳保卫战打响,我所在部队就驻扎在衡阳城区。

夜里,我们经常从驻地出发去到江东岸的黄巢岭(又名黄茶岭)一带偷袭日本人。日本人过来,我们血就涌上来,让士兵杀前头的,我从后面杀,一刀一个,好痛快,日本人被杀得哇哇叫。

我恨日本人!当初,在战场上,脸部被日本炸弹炸伤。一次过湘江时,屁股被日本机枪打中,两颗子弹二进二出,钻了四个洞。战友方子才左胳膊被打穿,终生残疾。我们驻扎衡阳的时候,堂弟罗英瑞来看我,他没当过兵,正碰上衡阳保卫战跟日本人打仗,也就留了下来,发给他一把枪。

我们守在堡垒里,出不来,日本人用喷火器喷,堂弟熬不住跑了出来,立即被乱枪打死,就葬在衡阳的“万人冢”里,据说上面有他的名字,不知真假。衡阳是想去的,就是想去看看堂弟。可现在老了,老婆不让我一个人去。

打仗的时候,躲在墙后面,不行,墙一炸就倒,危险;最好是躲在战壕的转弯处,随时调换位置,很难打中,这是战场上总结出来的智慧。在衡阳我们被日本人包围了整整47天,打得非常惨烈。

我打仗很拼命的,有什么紧要的危险的任务,比如偷袭啊,长官首先想到的是我。一有任务了,我光膀子,背一把大刀,非常兴奋,真的很勇敢,不怕死。往往怕死反而快死。晚上日本兵睡觉时,我带人悄悄摸过去扔手榴弹,然后提着大刀守在营房门口,日本人出来,一刀一个。白天磨刀,晚上杀鬼子。

夜里天很黑,分不清敌我,我和战友就脱光衣服,剩下个裤衩,一路爬行,摸到穿衣服的就砍。每天晚上回来,浑身是血,就让当兵的往我身上泼水。我经常想今天还活着回来,明天也许就死了。打衡阳时,感觉都死过好几回了。

有一天,飞虎队的一架飞机受伤迫降在山坳里,正好在中日军队阵地中间。飞行员名叫陈展芬,广东梅县人。日本人把飞机打得稀巴烂,陈展芬幸运地躲进了树林。晚上长官命令我带20多个人前去营救。我们没穿衣服,就带大刀和手榴弹,找了好几个钟头。飞行员怕我们是汉奸、伪军,我们就用广东话喊:“中国飞行员!快快跑出来,我们是中国的军队!”我们不能喊得太响,惊动了日本人,枪马上会打过来。飞行员救出来了,脸上抹的全是泥巴,像鬼一样。

我本善良,无可奈何枪毙军长

有一天,我们抓到了一个日本兵,当时日本飞机每天要来轰炸,我们把日本兵绑在街道上,心想让日本飞机炸死他算了,结果还是没有炸死。我们就打他,敲他。我们太恨日本兵了。他的胸前口袋里放着一张“千针符”,是用针绣的,可以保佑平安,日本人也信的。他口袋里还写着他家人的名字,看了我也很难过,但是没有办法,你死我活,你不杀他,他就要杀你。

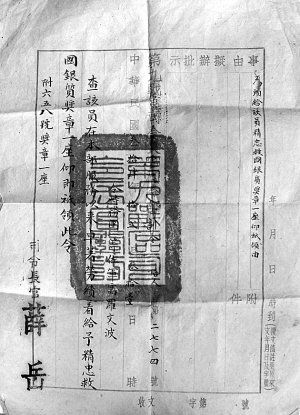

其实我很慈善的。在家我杀鹅,鹅一下子没死,鹅追我逃,把我吓死了!很奇怪,杀日本人一点不手软,抗战中,被我打死的日本人起码有20多个。1945年12月,第九战区司令部发布训令,颁发给我奖状和精忠救国银质奖章(编号658号)。

最难过的是杀逃兵。部队出去打仗,有的战死了,有的趁乱当了逃兵,能够回来的也就六七成。杀逃兵也要我们来执行,不能用枪,枪声会惊动敌人,用的是大刀,规定一刀解决,不可以第二刀。我实在不忍心,但也没办法,杀逃兵之前,我只好对他说声对不起了。

蒋中正来衡山召开南岳军事会议,有一位叫张德能的军长,因为违背军令,擅自撤离长沙,被拉出会场枪毙,也是由我执行的。我是特务排排长。

那天,一位姓邓的团长小声告诉我,让带两个兵把张军长抓起来枪毙,他指给我看是哪一个。张军长坐在师、军长堆里,我印象很深。蒋中正质问他,你撤退了没有,张喊没有。我们把他帽子摘掉,拉出座位用绳子把他自上而下绑起来,他的脸吓白了。

我手下两个士兵一边一个把他挟出会场,拉出门外没多远,我叫他跪下,用左轮手枪朝他后脑勺开了一枪,倒地后又在他的后背补了一枪,一共打了两枪。

杀自己部队的军长,心里很不舒服,晚上也睡不好。张军长是广东开平人,与我还是同乡。他也有母亲孩子,一想起来就难受。

当了俘虏,在日本兵营受尽虐待

我们排原有50多名士兵,城破前还剩20来个。因为我是排长,还是要坚守阵地。一天,我从掩体里钻出来,感觉寒光一闪,左手臂挨了一刺刀,对,就是这个伤疤,紧接着后脑勺被狠狠砸了一下,就昏了过去。

醒来后,两个日本兵守着我,说不许动!日本人用我的绑腿带包扎我的手臂,也没有药,很痛,结果发了炎。

日本人让我们的士兵当挑夫,看我头上手上都扎着绷带,就没有叫我挑。日本人也不管我们,反正我们也跑不了,他们已经把衡阳围得死死的。我又回到不远处第十军军部,军长、师长他们都在那里,被日本人看着。

衡阳保卫战打到最后,第十军伤亡已经很大,无力据守了,方先觉军长就给蒋中正发了最后一通电报,说弹尽援绝来生再见!日本人已从四面围了上来,方军长欲拔枪自裁,被几位师长和副官死死摁住手,结果连手都扭伤了。他们说:“军长,你不能死,否则所剩士兵和大量伤员就更惨了。”

大家打仗不怕,看到方军长要自杀都很怕。

日本人在别的地方,一两天就可以打败国民党部队,打衡阳他们以多打少,却打了整整47天,日本第三师团长很敬佩方先觉军长,上来跟方谈判。

在这种情况下,方军长进屋去与日本人谈判。谈了有一个多小时,内容包括不可以虐待俘虏、给伤员疗伤等等。谈完后,方军长走出屋来,向我们喊:“兄弟们,不用怕,生死由命!”

方军长和我们被关在衡阳城北的天主教堂里,教堂建在山坡上。他住在三层小小的阁楼,我在二楼。

我被关了四个月,跑过几次。有一天我趁日本人不注意,从二楼跳到了后面的山坡上,由于肚子饿,腿发软,膝盖顶到胸膛,昏了过去,结果又被日本人抓了回去。一名日本伍长审问我,让一个湖北籍的汉奸做翻译,说皇军对你们这么好,为什么要逃跑?

日本人把我放进一个水桶里,里面放了凉水,水过膝盖,时间一长感觉冷。手不能碰到桶子,稍一碰到就砸我。他们又把我绑起来,从屁股和嘴里灌我水,然后把我倒吊在木梁上,让灌进去的水从嘴巴和鼻子里淌出,放下后再踩我肚子。

日本兵把我拖到方先觉军长那里,说你的兵逃跑,你要管好你的兵。方军长对我说:你们辛苦了,(下次逃跑)小心点。

这个教堂是美国人办的,神父也是美国人,他拥抱了我们:“你们辛苦了,天主保佑你们。”

义士搭救,脱离虎口死里逃生

当时日本兵力很紧缺,主要兵力都派到了贵州、云南去了,因为兵员少,平时看得不是很紧。他们做了不少橡皮人,放在周边郊外,看着好像有很多人。有一次逃跑时,我们见人就扎,只听到扑哧一声,原来是橡皮人。

方先觉军长、容有略师长在外边的接应下,由老百姓帮忙带路跑了,辗转去了重庆。长官不见了,士兵要遭殃。隔了两天我也乘隙跑了,那是1944年12月9日。

这一次,我是与姐夫、方子才三个人一起跑的。我同姐夫一人一把匕首,方子才抓了一根扁担。我们计划好白天跑,因为通常白天美国飞机来轰炸,日本人就躲避起来,结果那天飞机没有来。有两个日本人守在江边,我们穿着老百姓的服装,还故意给他们鞠躬。他们以为我们是普通百姓,放松了警惕。

一位船夫渡我们过江去,我们没有钱,他也知道我们是中国军人。上岸后,他带我们找到客栈老板石少铭。石少铭是萍乡人,在这里开客栈救过我们一位师长。他把我们藏到阁楼上。日本人来巡逻,石老板就拿东西给他们吃。天还没亮,他来叫我们,说可以走了。到了“五马归槽”他的家里,我们又住了一夜,然后拿上一包干粮,带我们继续走。

跟石少铭告别时,我姐夫跪了下来,让他不要回去了,我们养他一生。那时他已60多岁。石骂我们自私,“我有老婆孩子和孙子,我得回去照顾他们。”我们路过山上一些破房子,看到里面有很多尸体。

走了两天,到了三不管地带,有土匪、日本人,有中国军队,但很少。土匪很讲义气,知道我们是第十军的人,就请我们吃饭,又包上一些给我们路上吃。

1946年我离职后,途经衡阳找过石少铭,我把口袋里的钱全都掏出来给他,他只要了一半。我又把从日本人那里缴来的毛毯、大衣给他留下,回到澳门以后还跟他联系过一次。

重回部队,升了官职受到嘉奖

第九战区司令长官部驻扎在郴州,坐火车只要一两个小时,我们却整整走了31天才找回到部队,时间是1945年1月10日。司令长官薛岳亲自批条子,给我们每人发了八百元钱。方子才饿得很瘦,去“大三元”餐馆狠吃了一顿,结果拉了10天的肚子。

重返部队后,我官职升了一级,当了上尉连长。我们是特务团,团长叫徐建德,广东乐昌人,是杀人狂,很厉害的。纪律很严,有个连长晚上出去,很晚了他再次巡查时,还没回来,第二天,徐团长要他跪在地上,用脚狠踢他的胸部,并把他降为排长。有一名士兵,偷拿了百姓四两猪肉,老百姓追过来,结果团长把他枪毙了。

在郴州召开团务会议时,徐建德团长指着大家骂下面的营长、连长都是土匪、恶霸,纯洁、好样的人只有一个,就是罗文波。会后,他让我到他房间去,拿出他自己的5000元钱,说是有功奖励,让我招待兄弟们。徐团长后来在香港新界洪水桥以耕种为业。他的勤务兵叫罗永华,也跟他在香港。

我在特务团当连长(编号4533),职责是保护第九战区司令长官薛岳。薛司令每天散步,我肩背一支汤姆森,腰别一支勃朗宁,跟随着他,地方人士和下属见他,先由我们检查,然后放行。我游泳很好,驻扎湖南土桥时,薛司令的儿子薛昭明,那时10多岁,便由我教他游泳。薛司令还赠我一张他自己的照片,至今我还保存着,喏,就是这一张,上面有签名、题字。他很少送人照片的。他还在抗战纪念册上给我题“苦学力行”四个字,可惜这本纪念册找不到了。任骑兵大队长,认识了初恋情人

我们驻扎在湖南土桥时,日本人投降了。我所在的部队经赣州、吉安、铜鼓开到南昌。受降时,缴获了许多战马,组建了骑兵,让我任骑兵大队长。我本可以升少校的。当时,徐建德团长已经调走,新来的团长对我不好,阻阻拦拦,说我太年轻,结果只给了个准校。

我们骑兵大队有一百多人,好威风呀!两个人一匹马。其中一个是日本兵,教我们怎么骑马。马是从日本人那里缴获的,有些日本人不愿投降,骑马走到桥上,缰绳一拉,连人带马一起坠桥自杀。南昌老百姓很恨日本人,看到就砸,我们说不要打,老百姓不干。

部队驻扎在南昌葆灵女子中学附近。女中有一名校花名叫阮美玉,小我四岁,我很喜欢她,她也很喜欢我。我和她,还有另一位青年陈国华,三个人三匹马经常一道出去玩,游滕王阁。我们都差点要结婚了,因为我是当兵的,她父母坚决不同意,只好分手了。

如果还健在的话,阮美玉也该有80多岁了。10多年前我还和陈国华有联系,他在南昌邮政系统工作,住在王阳明路,我来温哥华后就没有联系了。我托陈找过阮,没找到。

日军第十一军军长兼华中派遣军第六方面军司令笠原幸雄,原在汉口,到九江向我方投降。上司命令我带领50多人,押解笠原幸雄等三个日本军官,自九江乘船经武汉一路去南京。他们被关在船上房间里,有士兵看守。好像是在南京朱雀路办的移交手续,打了收条。当时国防部长是何应钦。

移交完后,我和特务长等几个人顺路去了上海、无锡游玩,也去了杭州,也不知道杭州有什么地方好玩,就买了钓鱼工具,在西湖边钓鱼,钓到了几条,不大,也不知道是什么鱼。

告别军旅,自谋生路平常人生

后来,我所在的部队奉命开拔到江苏徐州,时间大概是1946年的3月,去跟共产党军队打仗。结果第一仗就败了,原因是国民党军队的一个团被共产党部队策反了,于是露出了一个缺口。

打日本人我不怕死,现在中国人打中国人,没意思,实在不想打,我就提出退伍申请,提了四次,团长就是不批不报。最后,薛岳的儿子把我的报告递给薛司令的副官,副官把报告递给了薛司令。薛司令长官亲自批准我请长假,时间是1946年的4月底,5月初,给了15万元钱和一支枪、一匹马和一个勤务兵。勤务兵名叫彭和林,福建洪厝祠人。

我们就上路了,路上有检查,我们有离职证明书,不怕。那匹马在广东坪石被我卖了,价值五万元。那把美国产的手枪,很重,威力也大,小炮似的,名叫航空曲(Fourty five),是在香港卖掉的,也卖了五万元钱,五万元,当时够买一套西装。

离开部队回到澳门后,我去了大姐夫办的万隆五金厂当经理,彭和林跟我一起干。后来我到了何鸿燊办的顺德船务公司,彭也回福建去了。我在船务公司干了41年,先是跑澳门、佛山、香港,1949年以后,我就跑澳门至香港。

1971年,我工作的佛山号客轮沉没,一百多人都死了。那一天我刚好没去,老婆生儿子,因此请假。命大吧!我属猫,猫有九条命呢,不是吗?在顺德船务公司干到70岁,我不干了,回家了。

我结婚很晚的,1970年才结婚。母亲生病,我服侍了母亲14年,借钱为她治病,条件不好。我母亲是1962年去世的。老婆小我25岁。有一子一女,儿子在香港,女儿在温哥华。

我一共去过台湾6次,第一次去是母亲去世后,找了国民党的有关部门,希望给点钱,给点福利。但去了后,有关部门相互推脱。在台湾碰到了一些战友,也见了老师长容有略,我给他带去一条烟、一瓶酒,他在家里请我喝酒。我也到台中找了薛长官,他没办法,就写了一封信,让我去找“侨委会”的人,结果人家把信拿去放到抽屉里,没有下文。(泪流满面)。当年我们打日本人,真的连命都不要了,到头来他们根本不把我们当回事!

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198