1922年,宋斐如从台北商工学校毕业,因为不愿在台湾继续接受日本殖民教育,便于次年回到祖国大陆。1924年就读于北京大学,1930年,他从北京大学毕业后留校任教,创办《新东方》杂志,翻译了《台湾民众的悲哀》一书,并发表了《“德化政策”下的台蕃暴动》一文,介绍台湾原住民英勇悲壮的“雾社事件”。1941年2月10日,宋斐如和李友邦、谢南光等人,在重庆组织了“台湾革命同盟会”,并以“保卫祖国,光复台湾”为目标,宋斐如担任常委兼执委。

1942年,宋斐如代表“台湾革命同盟会”参加在重庆举行的“台湾光复运动宣传大会”并发表《台湾的惨状与祖国的责任》演说,并明确指出“六百万台胞只要求回到祖国温暖的怀抱来”,表达台湾同胞渴望回到祖国和光复台湾的决心。1943年8月,宋斐如担任广西日报主笔,他先后在《广西日报》《大公报》《西南青年》等刊物上发表了《毋忘台湾》《论台湾的革命战略》《如何收复失地台湾—血浓于水台湾必须收复》等30多篇有关抗战及收复台湾的文章。在台湾的领土归属问题上,宋斐如以地理、历史、人口三方面进行论证,证明台湾是中国的领土,认为台湾始终是抵抗异族统治的坚强根据地。

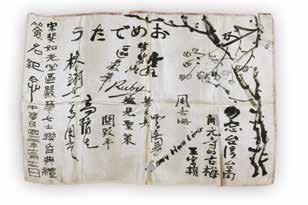

此条丝帕寄托了朋友和同事对他们夫妇的鼓励、期望与嘱托。希望他们不要忘记被日本帝国主义殖民的家乡,在祖国大陆积极进行抗日斗争,争取早日把侵略者赶出中国,光复台湾!

1945年抗日战争胜利后,台湾光复,宋斐如跟随“前进指挥所”的人员匆忙赶赴台湾,准备台湾的接收工作。他先于妻子和儿女赴台,虽然他走得匆忙,但是仍然不忘嘱咐妻子带上这件结婚纪念丝帕,可见它在宋斐如心中的重要地位。宋斐如的儿子宋亮在《宋斐如文集》中写道:“父亲没有忘记朋友、同事的嘱托,无论是在抗击日军的征途中,还是在回台从事恢复国民教育的工作中,他已向台湾的父老乡亲、兄弟姐妹交上了一份满意的答卷。”

(任建玲 中国人民抗日战争纪念馆)

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198