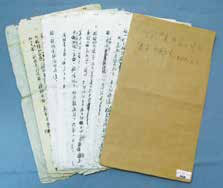

这份手稿是著名抗日将领萧克于1940年2月1日关于冀热察工作开展后向中共中央军委提交的报告,其主要内容是关于“巩固平西,坚持冀东,发展平北”的“三位一体”战略任务。散页共8页,有装订痕迹,内文字体为行草,用毛笔竖行书写。另外,军委的回电稿抄件粘在第8页偏左半部。这份珍贵的手稿历经艰险最终幸运地保存下来,随着岁月的流逝虽然纸张已经有些发黄变脆,但苍劲有力的字迹却依然清晰可辨。

军委回电稿抄件

萧克关于冀热察工作开展后向军委的报告手稿

萧克(1907—2008),抗日战争时期任八路军一二〇师副师长,冀热察挺进军司令员。报告手稿所说的“三位一体”的故事是这样的。

在七七事变之前,冀东、察哈尔、热河地区就已被日伪所控制。萧克等人清楚地认识到,在这个地区开展游击战争的意义重大:向东可以与东北抗日联军相呼应,向北可以靠近外蒙,还可以与西面的大青山根据地相配合,更使得平西与冀东能够形成紧密回旋之势。再加上这一地区群众的抗日情绪高涨,很有利于抗日斗争的发展,对将来收复关内外失地关系也非常大。于是,冀热察挺进军的组建应运而生。

1939年2月7日,经过中央的研究决定,以八路军第四纵队为基础,在平西地区成立八路军冀热察挺进军,萧克任司令员。当时,萧克对于冀热察地区的抗战前途,斗志满满,他还作了一首诗:“北渡拒马河,百花山在望。建立挺进军,深入敌心脏。放眼冀热察,前途不可量。军民同协力,胜过诸葛亮。抗战虽持久,笑我力正壮。”

起初,冀热察的抗战情况较为乐观,但没过多久,中央根据全国抗战形势认为应该先稳住平西阵地,只派少数游击队前往冀东进行游击战。这令萧克略感失落,他压抑住自己的心情遵照了中央命令。不久后,日军将主要精力放在敌后,多次向平西进行“扫荡”,但挺进军主力在平西多次将敌人打退,成功守住了重要阵地。萧克从中也认识到挺进军在冀热察需要步步为营,不能急于求成。此后,经过大半年的游击战争,期间多次粉碎了敌人的“扫荡”,根据地也得到稳固与发展。当时的情况是冀热察地区军民力量不小,但如若主力不向东挺进,平西地区的发展将受到限制。倘若在平西、平北、冀东地区能够协同作战,利用区位优势威胁日伪军指挥中枢乃至进入伪满境内,对于配合华北各地以及正面战场,创造反攻机会,将形成大好局面,但具体该怎么做,是冀热察挺进军必须要思考的问题。

萧克认真通读《论持久战》《孙子兵法》以及《战争论》等著作,经过日日夜夜的思索,不断总结分析后,逐渐形成了“巩固平西,坚持冀东,发展平北”的思路。他认为首先平西作为大本营不能削弱,必须站稳脚跟,使得东西联系更为紧密。1939年11月,萧克在区党委和挺进军军政委员会联席会议上正式提出了以“巩固平西抗日根据地,坚持冀东游击战争,开展平北新的游击根据地”的“三位一体”的战略方针。1940年2月11日,萧克向中央军委提交了报告。

冀热察地区军民经过几年的奋斗拼搏与流血牺牲,到1941年时,平西、平北、冀东这三个地区真正变成了“三位一体”的大根据地。东为冀东,西为平西,南为大清河,北为平北抗日根据地。敌人控制下的北平完全处在八路军的战略包围之中,这为夺取抗日战争在华北地区的最后胜利奠定了坚实的基础。

1990年,萧克将这份珍贵的手稿捐赠给中国人民抗日战争纪念馆,他说:“这些东西放在我自己手里意义不大,放在纪念馆不但有利于热心研究抗日战争史的同志们,更有利于教育年青一代不忘战争的灾难,鞭策他们发奋图强,中华民族强盛了才能不受外来侵略。”

(徐源 中国人民抗日战争纪念馆)

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198