【精彩提要】

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是台湾光复80周年。130年前,清政府被迫将台湾割让给日本。面对日本侵占台湾,不畏强暴的台湾军民前仆后继、奋勇杀敌,谱写了惊天地、泣鬼神的爱国主义篇章。在这场斗争中,丘逢甲是主要的领导者和组织者之一。他为维护祖国领土的完整统一,为唤醒民众、振兴中华而奔走呼号,直到生命的最后一刻。

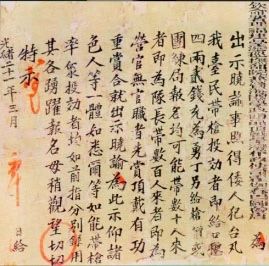

▲1895年3月,唐景崧发布的号召民众抗击日军侵台谕告(图片来源于中国国家博物馆)

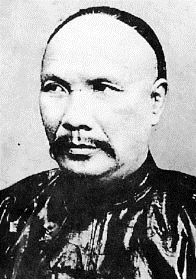

▲丘逢甲

丘逢甲,字仙根,又名仓海,1864年出生于台湾府淡水厅铜锣湾(今苗栗县铜锣乡竹森村),祖籍广东镇平(今蕉岭县),其祖先是从中原南迁的客家人。在青少年时代,他“以天下为己任”,时刻关心国家的命运,为谋求祖国的独立富强而潜心研究西学,论中西之得失,陈救国之大计,力求吸收西方国家的长处以富国强兵,抵御外来侵略。他自幼天资聪颖,14岁考取秀才,25岁中举人,26岁中进士,授工部虞衡司主事,因不愿做官告假离职,从事教学培育民智。

投笔从戎 创建义军

1894年7月,甲午中日战争爆发。消息传来,一向关心国事的丘逢甲深为战局的发展而担忧。他曾忧心忡忡地对人说:“天下自此多事矣!日人野心勃勃,久垂涎此地,彼讵能恝然置之乎!”前线失败的消息像针尖刺痛着他的心,他料定台湾势必难逃战祸,可环顾台湾防务,守备十分薄弱,台湾一旦告急,恐怕很难周全。他看到自己亲笔书写的“且看鹰翅出云时”,想到自己平生的抱负,此时不再施展,更待何时?于是,他下定决心,投笔从戎,毁家纾难,以郑成功为榜样保家卫国。

在征得台湾巡抚唐景崧的同意后,丘逢甲立即着手招募兵员。他“倾家财以为兵饷”,四处奔波,对各地青壮年陈述利害,晓以大义,号召台湾人民“人自为战,家自为守”。在作动员的时候,丘逢甲往往“一字一泪,言未已,已哽咽不能成声”,使得“听者咸痛哭”,表示“愿唯命是听”。在他的感召下,台湾青壮年纷纷参加义军,吴汤兴、徐骧、姜绍祖等人,分别率领各自招募的人马前来投奔。最终,丘逢甲组建了一支号称百营的义军队伍,并担任义军统领。义军的基本成分是当地的农民,其中又以粤东迁台的客家人居多。各营首领大多为秀才以上出身的爱国知识青年,其中有不少是丘逢甲的门生子弟或亲朋故旧,他的大哥丘先甲、三弟丘树甲也投身于抗日护台的行列中,成为义军的将领,“丘门三杰”在义军中一时传为佳话。

义军创建后,丘逢甲不辞劳苦,亲自带领部将到实地勘察地形,安排防务。他日日巡阅各防营,对防地“细加履勘”。丘逢甲在给唐景崧等人的信中,一再表示他抗日护台的决心:“此次将出,家父训以兄弟协心军事,上答君师,下保乡井。”“北方停战,倭寇全力赴台,自在意中。如当国者真有弃台之意,窃愿举所有义旅,共保危疆。”

刺血上书 反对割台

正当丘逢甲积极部署义军防务的时候,丧权辱国的《马关条约》签订。举国上下,群情愤激,反割台斗争迅速掀起,形成了规模空前的爱国救亡运动。

当时台湾在京举人汪春源、罗秀蕙、黄宗鼎,以及台籍京官叶题雁、李清琦,“捶首顿首,痛哭流涕”,率先上书都察院,表示“与其生为降奴,不如死为义民”,史称“五人上书”。《台湾通史》记载:乙未割台,“台湾举人会试在北京,闻耗,上书都察院,力争不可”。当时在京应试的各省举人,目睹“台湾举人垂涕请命,莫不哀之”,为台湾举人之情所动,于是纷纷集会上书,声援台湾举人的爱国行动。

广东举人康有为联合各省举人“公车上书”,将反割台斗争推向了高潮。从1895年4月17日《马关条约》签约到5月8日烟台换约止,先后有在京的各省举人3000余人次共上书38次,这是中国近代史上空前未有的壮举。海峡两岸的中国人民在民族危亡的关头,同呼吸,共命运,互相鼓舞,互相支持,把反割台的斗争汇结成波澜壮阔的群众性爱国救亡运动,在中国近代史上谱写了光辉的篇章。

割台的噩耗传到台湾,“台人骤闻之,若午夜暴闻轰雷,惊骇无人色,奔走相告,聚哭于市中,夜以继日,哭声达于四野”。丘逢甲闻讯后,悲愤交加,义愤填膺,当众刺破手指,写下“拒倭守土”四个大字,在不到一个月的时间里,三次刺血上书,要求废约再战。台湾民众纷纷涌到台湾巡抚衙门游行抗议,发出“愿人人战死而失台,决不愿拱手而让台”的誓言。他们决定:“抗缴厘金,谓台归中国则缴;并禁各盐馆售盐;饷银不准运出,制造局不准停工,皆称应留为军民拒倭之用。”在全国反割台巨大声浪推动下,唐景崧等驻台官吏也都纷纷站在以丘逢甲为首的台湾绅民一边,共同策划保台方案,接连电奏,哀告清政府收回割台成命。

随着求助列强阻止割台的幻想破灭,清政府电令驻台官兵内渡,并派李经方赴台办理交割事宜。全台沦亡,已如燃眉。在清政府决意放弃台湾,日本军队日益逼近的情况下,丘逢甲并未放弃作最后的努力。他邀集一批台湾官吏名绅挽留唐景崧暂摄台政,倡议建立一个“抗日保台”政权。1895年5月15日,一份署名“全台绅民”的《台民公告》呈入紫禁城,公告称:“百姓无依,惟有死守,据为岛国,遥戴皇灵……图固守以待转机。”10天后,临时性的地方抗日政权成立,为了便于同日本侵略者周旋,争取国际舆论的声援,他们对外打出“台湾民主国”的旗号,对内则仍以巡抚唐景崧为主持,总兵刘永福为“大将军”,工部主事丘逢甲为全台义军统领。临时抗日政权还精心设计了尾高首低的“黄虎旗”,将年号命名为“永清”,寓意为“臣服清朝,永隶中国”,台湾人民对祖国的一片赤诚之心呼之欲出。

“台湾人民成立临时抗日政权,奋起抗争、誓不从倭、武装抵抗日寇割台”的消息迅速传遍了海内外,上海的《申报》率先刊发出了代表国内民众呼声的专论《论台湾终不为倭人所有》,向国人大声喊出了“我君可欺,而我民不可欺;我官可玩,而我民不可玩”的口号,对台湾人民反抗清朝统治者妥协求和和誓死抗日的爱国精神给予高度的评价和赞扬。

“台湾民主国”是在面临日本侵略者即将武装侵占台湾的危急形势下,在全台人民誓死反抗日本侵略的爱国斗争高潮推动下,为抗日保台而建立的抗日救亡政权。它是《马关条约》签订后,中国人民反割台、反卖国斗争深入发展的产物,充分反映了以丘逢甲为代表的台湾同胞无比炽热的爱国爱乡感情和不甘臣服日本侵略者的坚强意志。它的成立,播下了反抗的种子,起到了鼓舞台民士气、维系人心、稳定局势和打击日本侵略者嚣张气焰的重要作用。

率领义军 守土拒倭

1895年5月29日下午,日本近卫师团绕开唐景崧重点布防的基隆和淡水,出其不意从台湾东北部的澳底海面抢滩登陆。然而,等待他们的是包括兵勇和闽南、客家聚落及台湾少数民族部落的奋勇抵抗。这场全岛持续近半年的战斗,史称“乙未战争”。

当时,台北的防务由唐景崧负责,台南的防务由刘永福负责,台中的防务由丘逢甲、林朝栋负责。日军向基隆发动猛烈进攻,占领狮球岭,直逼台北。丘逢甲闻讯,急由台中率部支援,行至桃园时,得知唐景崧仓皇内渡,悲愤莫名。日军占领台北后,丘逢甲率领义军挑起了抗日保台的重任,他与吴汤兴、徐骧、姜绍祖等义军将领并肩作战,迎击日军。

新竹,是进入台湾中部的门户。侵台日军在此遇到了抗日义军的顽强抵抗,双方为争夺新竹城而殊死激战20余次。抗日义军利用地形优势,以土铳、长枪、大刀为武器,在草莽水泽、山林沟壑与日军近身肉搏,牺牲惨烈。姜绍祖当时只有19岁,是抗日义军中最年轻的首领。他“闻台北一破,慷慨散家财,募团勇”,迅速组建起一支500多人的“敢”字义勇军,“与日军接战,身先士卒”,终因寡不敌众,自尽而亡。临死前,他题下绝命诗:“边戍孤军自一枝,九回肠断事可知。男儿应为国家计,岂敢偷生降敌夷。”表达了“为国保台”的爱国情怀。

丘逢甲组织率领数万抗日义军边打边撤,在台中的崇山峻岭之间,与日军浴血奋战,直至“饷绝弹尽,死伤过重”,有效挫败了侵台日军妄图迅速南进的疯狂计划,同时也为刘永福固守台南赢得了一段极其宝贵的时间。新竹失守后,丘逢甲与亲信藏匿在山野间,躲避日军搜捕。他们曾想去台南投奔刘永福,但道路被封锁,不能通行。丘逢甲欲率众入山死守,与台湾共存亡。义军将领谢道隆劝道:“台虽亡,能强祖国则可复土雪耻,不如内渡”。丘逢甲思虑再三,最终听从建议,从台中梧栖港携父母登舟内渡,这是距唐景崧离台的49天之后。临行前,丘逢甲遥望家乡,想到它即将沦为异域,父老乡亲同胞正惨遭日寇铁蹄的践踏,禁不住潸然泪下,写下六首《离台诗》。其中写道:“宰相有权能割地,孤臣无力可回天”“卷土重来未可知,江山亦要伟人持”,痛斥了清政府的无能与卖国,表达了矢志收复国土台湾的决心。

此后,台湾各地义军继承丘逢甲“守土拒倭”的爱国主义精神,在外绝救援、内乏粮饷的极端困难条件下,同入侵的日军浴血奋战达数月之久。台湾进士许南英随台湾义军坚持抗战,台南沦陷前一天,他才由部下护送出城,内渡福建。在4个多月的保台战斗中,5万侵台日军,伤亡于战场和因疾病而遣回本国者达3.2万余人,其中毙命者4600多人,侵台日军头目近卫师团长北白川能久亲王也在战争中毙命。总计日军在乙未侵台战争中死伤的人数,比在甲午中日战争中死伤的人数多了近一倍。台湾人民以英勇的战斗,获得了辉煌的战果,用自己的鲜血为中国人民近百年反帝斗争史谱写了绚丽的篇章。

1895年7月,丘逢甲回到祖籍广东蕉岭县。他的爱国热情并没有因此而消减,仍念念不忘台湾。他将自己的书舍命名为“念台精舍”,特地为其子丘琮定别名“念台”,表达自己对台湾的怀念之情,并教诫子孙:“台湾同胞四百万尚奴于倭,吾家子孙当永念仇耻,勿忘恢复。”在思念台湾之余,丘逢甲竭力思索强国复台之道。他认识到兴办教育事业与国家强弱的密切关系,认为“欲强中国,必以兴起人才为先”,于是花费极大精力来兴办教育,筹办新式学校“岭东同文学堂”,培养了一大批杰出人才,为中国近代教育事业作出了积极贡献。同时,他积极参与孙中山领导的辛亥革命。1912年1月,丘逢甲作为广东代表,赴南京出席中华民国临时政府会议,被选为参议院参议员。

1912年2月25日,由于多年来为国事奔忙,丘逢甲积劳成疾,医治无效,与世长辞,年仅49岁。临终前,他深情嘱咐亲属:“葬须南向,吾不忘台湾也。”再次表达了他对台湾的真挚感情和渴望祖国早日统一的强烈愿望。丘逢甲热爱自己的家乡,热爱自己的祖国,念念不忘要“复土雪耻”,为祖国统一和国家富强奋斗了一生。

《团结报》2025年7月10日第5版 作者:郭海南

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198