一、“来远兵船管驾日记”浮出水面

哈佛大学燕京图书馆沈津教授的大作《中国珍稀善本古籍书录》中,有一篇介绍《北洋海军来远兵船管驾日记》的文章。该文披露的有关信息如下:

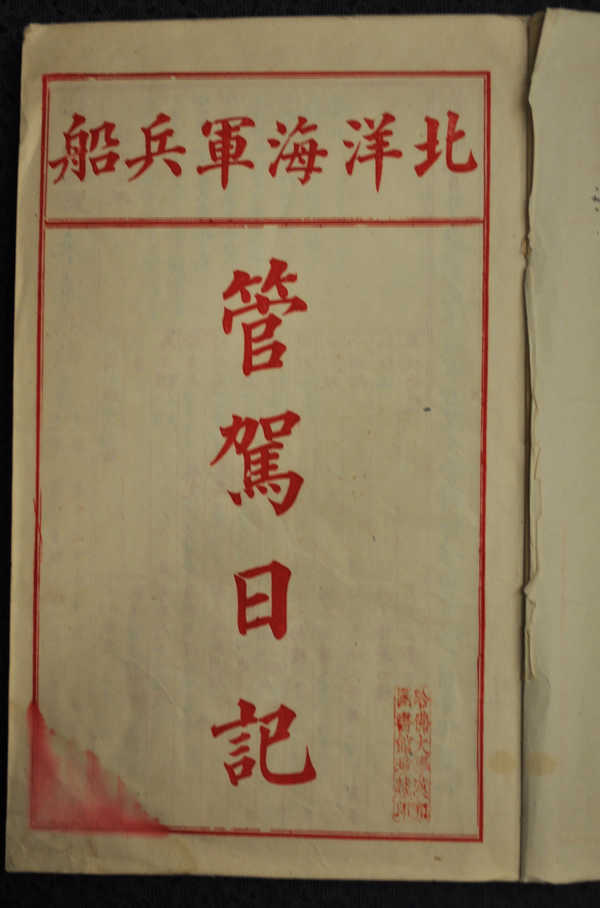

“《北洋海军来远兵船管驾日记》,稿本。一册。红格。题‘升用总兵北洋海军右翼左营副将喀勒崇依巴图鲁邱寳仁’。”“……扉页印有红色楷书‘北洋海军兵船管驾日记’。封面书籖印有‘北洋海军来远兵船管驾日记’,也红色楷书,‘来远’两字为墨笔所填。”

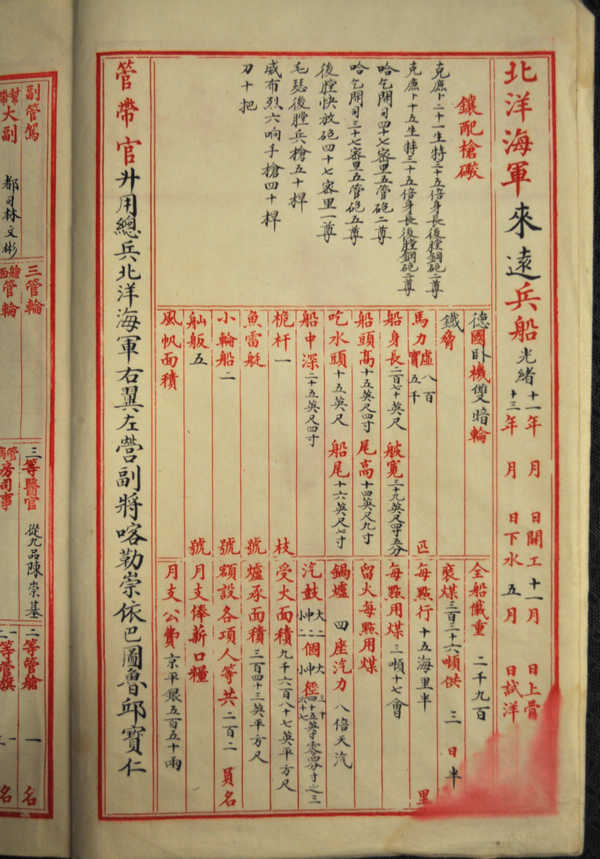

“……此日记存光绪二十年五月初一至五月二十九日,时船在威海,而八月十八日甲午海战开演。日记设以下名目:值更官员姓名、点钟、船程、船向、罗经铁差、风向、风力、下风差、天色、寒暑针、风雨表、经度、纬度、直路方向、直路程、潮流方向、潮流程、共行程、罗经气差、直方向、直距离、记事。所载兵船装备、人员、武器等至为详细,为中国早期海军拥有之重舰提供了第一手见证。”

“……北洋海军在全军覆没前,在编军舰共二十五艘,重要者有定远、镇远、经远、来远、致远、靖远、济远、超勇、扬威等舰,除了来远尚存此一‘管驾日记’外,它舰均无实物留存。”[1]

感谢沈津先生,让我们知道了一本真正的北洋海军“管驾日记”的所在。还是要感谢沈津先生,有了沈先生的热情、慷慨相助,让我在苦索不得、只能猜谜般地去想象北洋海军“日记”样式之际,终于得见一个完整时间段的“日记”真面目(见附图),虽然这仅是我们所关注的一小部分。

日记,记载着日记主人的亲身经历和所见所闻,是研究历史人物、事件最为珍贵的第一手资料,有着无可替代的作用。作为海军基本单位的舰艇,其日记在研究北洋海军和甲午战争上的价值,用多少辞藻来形容都不会为过。按照《北洋海军章程》的规定和丁汝昌海军函稿的记述,北洋海军的“日记”是逐日记事,且须分别报送李鸿章和海军衙门备查的,至少应该是一式三份。既然是“日记”,其数量一定是蔚成大观的,而这些为数显巨的“日记”竟然似全自人间蒸发掉,今天的我们欲藉以研究,只能奢望“天赐”了。虽然亦曾有人宣称见过,并提供了描述性的文字,但神龙见首不见尾,见不到直观、形象的东西,一切终归是一个谜。“来远管驾日记”的发见,虽然仅仅是一个月的本子,但总算让我们向着真相迈进了实质性的一大步。

二、“来远兵船管驾日记”记载的重要信息

晚清海军的管理模式,自西方移植过来,必然有一个中国化的过程,而海军管理中重要的一环——海军日记,也同样经历了一个演变。我们阅读到的这本“北洋海军来远兵船管驾日记”,是北洋海军正式成军后统一印备的标准格式,[2]已经由水笔横写变成了毛笔竖写。各舰领用时,在“日记”封面预留位置上填注本舰的舰名,以与它舰区别,故“来远二字为墨笔所填”。[3]内中关于本舰的信息,按规定由本舰的军官填写,各舰内容自然是不同的。“来远”舰船制、武备、人员组成,因只关系本舰,故亦为墨笔填写。各项内容如下:

1、舰的结构和各项机械数据

这个部分的内容,实际上是“舰历书”的性质。“来远”舰于“光绪十一年开工,十一月上(龙)骨;光绪十三年下水,五月试洋。”德国卧机双暗轮,铁胁,马力虚八百匹、实五千匹,[4]船身长二百七十英尺,皮(舟+皮)宽三十九英尺四寸五分,[5]船头高十五英尺四寸,尾高十四英尺九寸,吃水 头十五英尺、船尾十六英尺七寸、船中深二十五英尺四寸,桅杆一枝,小轮船二号,全船载重二千九百,装煤三百三十六吨 供三日半,每点钟行十五海里半,每点用煤三顿十七會,锅炉 四座汽力 八倍天汽,气鼓大二个、中二个、小二个;大径三十英寸零四分寸之三、中径四十五英寸零四分寸之三、小径六十七英寸零四分寸之三,受火面积九千六百八十七英平方尺。鱼雷艇、风帆面积、留火每点用煤三项为空。

2,武器装备

这部分内容在“日記”的首页,称之为“镶配枪炮”。计有:克鹿卜二十一生特 三十五倍身长 后膛钢炮二尊、克鹿卜十五生特 三十五倍身长 后膛钢炮 二尊、哈乞开司四十七密里五管炮二尊、哈乞开司三十七密里五管炮五尊、后膛快放炮四十七密里一尊、毛瑟后膛枪五十杆、威布烈六响手枪四十杆、刀十把。

配置的这些武器,是光绪二十年五月甲午战争爆发前一月的现状,相信在战争期间应该会有所增加。再与其设计数据对比,还可见出该舰归北洋海军后的武备变化情况,[6]这对研究北洋海军和甲午战争有着极为重要的价值。

3,人事组织

管带官升用总兵北洋海军右翼左营副将喀勒崇依巴图鲁邱寳仁、帮带大副都司林文彬、鱼雷大副守备张哲濚、驾驶二副调署守备唐春桂、枪炮二副调署守备谢葆璋、[7]船械三副千总邱文勳、舢板三副署理千总蔡馨书、总管轮都司任廷山、大管轮守备陈景祺、[8]大管轮署理守备梅萼、二管轮署理千总陈嘉夀、二管轮千总陆国珍、三管轮署理把总杨春燕、三管轮署理把总张斌元、正炮弁把总李山、副炮弁外委刘锡廷,副炮弁外委张华春、副炮弁外委徐广贞、巡查外委丁长华、水手总头目把总任世桢、三等文案附生沈駟、三等医官从九品陈崇基。另配备有,鱼雷匠二名、电灯匠一名、洋枪匠一名、锅炉匠一名、油漆匠一名、二等木匠二名、鱼雷头目二名、木匠头目一名、水手正头目八名、水手副头目八名、二等管舱一名、一等管旗一名、二等管旗三名、一等管油六名、三等管油六名、一等管汽六名、一等水手二十名、二等水手三十名、三等水手三十名、一等升火十六名、二等升火十六名、三等生火六名、夫役十二名。“副管驾”、“二等文案”等栏目,因“章程”规定不设,皆为空。全船共计二百二名(“月支公费京平银五百五十两”,“月支俸薪口粮”项为空)。

值更官则由驾驶二副调署守备唐春桂、枪炮二副调署守备谢葆璋、船械三副千总邱文勳、舢板三副署理千总蔡馨书四位担任,每日轮流值六更,[9]通月如此。

在人事组织部分,值得我们留意的是“来远”舰的几位高级军官。光绪十四年(1888年),北洋海军成军。次年正月二十四日(1889年2月23日),朝廷确认了李鸿章对该舰主要军官的配置,即:右翼左营副将来远舰管带由花翎补用游击邱寳仁升署,右翼左营都司来远舰帮带大副以五品军功补用千总林文彬升署,右翼左营都司来远舰总管轮以六品军功补用千总任廷山升署,右翼左营守备鱼雷大副以五品军功拔补把总张哲濚升署,右翼左营守备驾驶二副以补用千总谢葆璋升署,右翼左营守备枪炮二副以五品顶戴拔补把总唐春桂升署,右翼左营守备大管轮以六品军功许德和升署。[10]

对比前引名单,可以看出多数军官均始终其事,调动人员比例不大。还可以看出,“来远”舰岗位的官弁实际配置及“公费”,与《北洋海军章程》的规定,[11]恰如其数。这些军官中,有案可查的是:

邱寳仁,福建船政后学堂驾驶班第一届;林文彬,福建船政后学堂驾驶班第四届;张哲濚,福建船政后学堂驾驶班第六届;蔡馨书,福建船政后学堂驾驶班第十一届;张斌元,福建船政后学堂管轮班第四届;谢葆璋,天津水师学堂驾驶班第一届。[12]

其后,这些“来远”舰军官的岗位变动脉络是:

光绪十六年十一月十六日,“来远”舰军官发生小幅调整:“北洋海军升署右翼左营守备充来远快船大管轮事许德和,因病呈请开缺,……查有右翼左营千总充来远船二管轮事陈景祺,熟谙轮机船务,以之升补右翼左营守备……充来远船大管轮。”[13]

光绪十七年九月初六日,李鸿章上《办理海军请奖折》,奏请奖拔的人员名单中,属“来远”舰的有:“升署海军右翼左营副将、劲勇巴图鲁邱寳仁均拟请俟副将补缺后以总兵升用……并请赏换清字勇号。”“海军右翼左营都司林文彬……右翼左营都司任廷山……均拟请以都司补缺后以游击升用。”“右翼左营守备陈祥甸、陈景祺……均拟请以都司尽先补用。”“右翼左营守备张哲濚、唐春桂……右翼右营守备郑文超……均拟请以守备补缺后以都司升用。……唐春桂……并请赏戴花翎。”[14]

光绪十七年十月十四日(1891年11月15日),李鸿章上奏称:“北洋海军右翼左营守备充‘来远’船大管轮事陈祥甸,调充‘平远’快船总管轮,……查有‘平远’快船副管轮五品顶戴梅萼,熟谙轮机船务,以之调署右翼左营守备,实堪胜任。……”[15]

因各军官“升署三年期满”,李鸿章于光绪十八年三月三十日(1892年4月26日)奏请“补授”,其中:“升署北洋海军右翼左营副将委带‘来远’快船邱寳仁”,“升署北洋海军右翼左营都司充‘来远’船帮带大副林文彬、升署北洋海军右翼左营都司充‘平远’船总管轮任廷山、升署北洋海军右翼左营守备充‘来远’船鱼雷大副张哲濚、升署北洋海军右翼左营守备充‘来远’船驾驶二副谢葆璋、升署北洋海军右翼左营守备充‘来远’船枪炮二副唐春桂。”[16]

光绪十九年三月二十八日(1893年5月13日),李鸿章奏请“序补”部分因调赴南洋、广东水师的军官职缺:“右翼左营千总充‘来远’船船械三副事蔡灏元遗缺,请以现署该营千总充‘来远’船舢板三副事本任后军右营把总邱文勳升补;所遗右翼左营千总充‘来远’船舢板三副事员缺,请以现署该营千总充‘来远’船船械三副事六品军功戴锡侯调署;右翼左营千总充‘来远’二等管轮事詹成泰遗缺,请以现署是缺该营把总陈嘉夀升补;所遗右翼左营把总充‘来远’船三等管轮员缺,请以现署是缺尽先把总杨春燕拔补。”[17]

中日甲午战争期间,李鸿章奏请表彰在大东沟之役牺牲的将弁,[18]其中有:“署右翼左营守备徐希颜”、[19]“署右翼左营千总蔡馨书”。

刘公岛陷落后,日人保存的降将名单中,显示尚有如下军官生存:“管带副将邱寳仁、大副都司张哲濚(日人录为‘仁’)、总管轮都司任廷山、大副守备郑文超、二副守备唐春桂、二副守备谢葆璋、三副守备施作霖、[20]三管轮把总张斌元、正炮弁把总李山、水手总头目把总任世桢、副炮弁外委刘锡廷、副炮弁外委张华春、副炮弁外委徐广贞、副炮弁外委丁长华(日人录为‘桂’)。”[21]

日人掌握的这份名单中,郑文超、[22]施作霖系大东沟海战后调入“来远”的。原帮带大副都司林文彬则于战争爆发不久,即调任蚊炮船“镇中”舰管带。[23]比较突兀的是徐希颜,这位天津水师学堂驾驶班第二届毕业生,[24]何时调任“来远”舰无档案可寻。池仲祐记录:“二十年,升署北洋海军右翼左营守备,调补来远军舰鱼雷大副。”[25]如此,则为林文彬调离,张哲濚升补,而徐希颜接替了张哲濚的位置。

除了已知的在大东沟海战阵亡的徐希颜、蔡馨书外,民国十八年,池仲祐提出了一份“来远”阵亡者名单,显然包括了威海卫之战的死难者,其中与前述有关的人员计有:“大副徐希颜、三副邱文勳、三副蔡馨书、大管轮梅萼、大管轮陈景祺、二管轮陆国珍、二管轮陈天福、三管轮杨春燕……”[26]

我们知道,除沉没各舰外,“来远”舰是大东沟海战幸存之舰中伤亡最为惨烈的。追寻这些将弁的生平,特别是死难烈士的事迹,将是对他们最好的纪念,我希望还会有更多的材料被继续发现。

三,“来远管驾日记”为我们澄清了几个事实

五月份,中日两国尚未正式开打。此时,“来远”舰只是停泊在北洋海军威海卫基地,“记事”部分只是些“流水账”,看上去,春日的威海湾里一派的静谧。实际上,此时中日在朝鲜的对峙,已是剑拔弩张,火药味正弥漫在半岛的上空。了解了这样的大背景,我们就会透过这些看似平常的小事儿,知道北洋舰船在威海湾的此进彼出,正是这种紧张气氛的表现。因此,依据这些琐小的细节,结合其他材料,我们就会看清很多事件的真实面目。

1,“济远”、“扬威”赴朝鲜的时间

“日记”内页的第一天,在“记事”部分记录了“济远”等舰的动向:“光绪二十年五月初一日,船在威海。”下午“二点十分,‘济远’、‘扬威’开。”除此之外,五月初四日又记:下午“七点十五分,‘超勇’开。四十五分,‘操江’到”

“记事”所录这天的上述信息,都是“来远”舰观察到的情况。此一行动,其来有自。原是朝鲜东学教民众起而抗议政府残暴,朝鲜军队不能镇压,朝王惊慌,祈求清廷派兵代勘。李鸿章根据袁世凯提供的信息和判断,[27]于五月初一日下令出兵:

“鸿已饬丁汝昌派海军‘济远’、‘扬威’二舰赴仁川、汉城护商,并调直隶提督叶志超率同太原镇总兵聂士成选派淮练劲旅一千五百名,配齐军装,分坐招商轮船,先后进发……”[28]

接到李鸿章的命令,北洋舰队即以“济远”、“扬威”为一小队,于当天先期出发。《冤海述闻》在“方管带驻韩日记并条陈防倭事宜”里做了如下记录:

“五月初一日,李爵相令北洋海军提督丁汝昌派‘济远’、‘扬威’二船往,初二日下午到仁川。”[29]

作为陆军先头部队的聂士成部则于五月初三日出发,初四日“超勇”自威海出发,与载运聂部的轮船招商局船“图南”中途会和,翼护同行,初五日抵达牙山(叶志超因风浪于初八日方到牙山)。聂士成和《冤海述闻》对此分别留有记录:

“初四日,早八点钟,舟过烟台。十二点钟放洋东行。”[30]

“初五日辰刻,派平远赴牙山之沔口。……超勇并图南装聂统领并赴牙山。”[31]

“操江”之到威,则是因为丁汝昌以军舰分驻仁川、牙山,通讯不畅,请调派“操江”赴牙山担当通报舰的。五月初五日,盛宣怀为此通知了袁世凯和叶志超:

“禹廷请派操江往来仁、牙,传递要报,消息庶可灵通。”[32]

“来远”初五日全天“停工”,未作任何记录。操江当于此日出发,初六日抵仁川。“方管带驻韩日记”对此留下记录:

“初六日……下午,我操江船到。”[33]

至此,清驻朝军舰四艘(“平远”、“济远”、“扬威”、“超勇”),通报舰一只(“操江”)。

2,方伯谦派“超勇”送信回威

五月十五日“记事”:下午“一点二十分,‘超勇’到。”“七点五十分,‘超勇’开。”

根据“超勇”回威的这个时间,我们可以判断,“超勇”离开朝鲜该是在五月十四日。“超勇”此次回威并短暂的停留,背后大有深意。对于“超勇”此次回威的使命,《冤海述闻》的解释是:

“自初十起,电断不达。‘济远’方管带为队长,欲派一船回威海详报军情,奈超、扬在牙山,操江为袁观察留不放行,平远又乏煤,方管带乃託理事电袁观察云,济远开牙山一探。十二点开,五点钟到牙山之内岛。时倭赤城等船亦在焉。方管带乃将到仁川连日所有情形,具摺略,令超勇船回威海禀报丁提督,请其转电爵相。”[34]

五月十四日这一天,“济远”离仁川去牙山,“超勇”返回威海卫,袁世凯顿感失去了军事上的依靠,对方伯谦的决定大为不满,当即致电李鸿章:

“袁电:倭兵船在仁七只,华兵船本只‘济’、‘平’、‘扬’、‘操’,而‘扬’昨托故赴牙[35]未回,‘济’、‘平’又均赴牙,尚成何事!”[36]

关于”超勇“回威这件事儿,姚锡光宣称:“十四日,济远管带方伯谦起碇逃归,超勇亦旋回威海。”[37]

《冤海述闻》则认为:“袁观察疑其覆,诬禀济远驚倭而逃。……袁诬以驚逃,盖修怨也。”[38]

客观地说,《冤海述闻》一书存有许多疑点,[39]但在这件事情上,并未撒谎,方伯谦非“驚逃”,亦非“逃归”,倒是袁世凯、姚锡光冤枉了方伯谦。

3,“镇远”出发的时间

五月十七日“记事”:下午“三点四十五分,‘镇远’、‘超勇’、‘广丙’开。”

前述“修怨”的电报中,袁世凯向李鸿章提出建议:“应请酌电丁,加添数只,壮我军胆”。而李鸿章亦当即通知丁汝昌:“应饬刘、林二镇,酌派一员,统带数船,速赴仁川,妥慎防护。”[40]随后,袁世凯与日使协商同时撤兵无效,日兵陆续增加,袁世凯气急败坏,十六日连发“三电”,催派水陆大军增援。[41]但总署与李鸿章皆不愿大举进军,派出的第二批赴朝部队,只有三艘军舰,和少量陆队,“聊助声势。”

接获李鸿章的命令,丁汝昌即于五月十七日派遣林泰曾率队出发。故“镇远舰长林泰曾驻韩观察覆命书”记有:

“6月20日,奉命率“镇远”、“超勇”、“广丙”三舰向朝鲜仁川等地启航。”[42]

由此可见,“来远”的记录,与“林泰曾覆命书”的记录,是一致的,“来远”记录的更为详确。

4,“平远”送袁世凯家属回华的时间

五月二十一日“记事”:下午“三点二十分,‘平远’到。”“五点,‘平远’开。”五月二十二日下午“十二点半,‘平远’到。”五月二十三日下午“一点半,‘平远’开。”

袁世凯跌入日人圈套,醒来已晚,中日冲突已不可避免。他知道口舌之争无济于事,乃力求脱身事外,为李鸿章所阻。[43]无奈之下,袁世凯只好将眷属及财产指派“平远”先行送回国内。[44]虽然“平远”此行纯粹为了袁世凯办私事,但袁世凯为海陆援朝部队“全营翼长”,[45]官大一级,“平远”也只有遵行的份儿。[46]

在这个问题上,《冤海述闻》的“方管带驻韩日记”记述:

“十八日,……七点半钟,我北平煤船到,平远、扬威两船上煤。十九日下午,驻韩袁观察眷属上平远船。三点钟,镇远、超勇、广丙到仁川,倭兵船大岛踵至。二十日下午,平远船由仁川开送文报并袁观察眷属往烟台。”[47]

两相比对,可以看出《冤海述闻》的作者的确是看过了“济远兵船管驾日记”。结合“镇远舰长林泰曾驻韩观察覆命书”的记录,我们可以知道“平远”的行踪:

“平远”是二十日载送袁世凯眷属离开朝鲜的。[48]二十一日到威海,稍事停留,将文件交付之后,即开往烟台。二十二日回到威海,二十三日再返朝鲜,二十四日抵牙山。

5,廿九日“记事”,无“镇远”、“济远”等回威的记录

二十九日“记事”:“上午,照章工作,九点半利运到。”“下午,工作。”

整本日记的“记事”部分,总的来说都很简略,遇有休息日如五月初五、十四日,全天记为“停工”。“日记”是按农历记录的,本月无三十日,故该日为空。其他的日子,虽寥寥数语,总算有几个字标志着舰船尚在运转,值更亦在进行中。

但,五月二十九日这一天,出现了一个奇怪的现象,漏掉了一重大事件,即“镇远”、“济远”、“平远”、“超勇”四舰自朝鲜回到威海卫。丁汝昌六月初一日致信龚照玙:

“济远昨由韩归,遇飓风,致将雷灯拍碎,刻已在威厂修理。”[49]

由此可知,“镇远”等舰五月二十九日回威是确定不疑的。林泰曾等回威这件事,在朝廷引起了一场不小的风波,林泰曾亦因此备受责难,如1894年8月6日(光绪二十年七月初六日)李鸿章致电丁汝昌即讲到:“如林泰曾前在仁川畏日遁走……此间中西人传为笑谈,流言布满都下。”[50]大批的军舰入港,而且是来自于朝野瞩目的朝鲜,“日记”却无只字片言的记录,这是为何?按照笔迹,这本“日记”应该是出自文案之手。[51]即使对书法无深入的研究,如此一致的笔迹,一般人也可以看得分明,因为整个五月份的“记事”部分完全是一个人的手迹。这本“日记”,或者是由文案代作,或者是抄送李鸿章或海军衙门的本子。但即使是抄送本,内容也应与原始本是一致的。[52]这就是说,职应“外瞭四远”并认真记录的值更官在玩忽职守,甚至管带官亦是漫不经心,因为管带官有“随时稽察”的权力和义务。一舰的高级军官如此渎职,就难怪有人会指责北洋海军管理混乱、纪律不严了![53]

四,将“管驾日记”称作“航海日志”是欠妥的

1988年,北洋水师统领丁汝昌两次致函天津海防支应局总办朱福荣(伯华),均言及“日记”。其四月二十一日函云:

“昨奉相札,部议补发定、镇、济所垫公费,并须补送日记一案,尊处当已奉到行知。惟查补发三舰亏垫公费一节,经罗稷臣会商,以核对账目,当将三舰由十一年十月起至十二年四月止,未加公费以前日记,及所用公费各项开摺,统送贵局核办在案。嗣三舰所呈海军衙门日记,系由十二年秋季起按季造送,惟记中只载行船等事,未曾叙及公费用项一层。此次部查日记,若照海军之式一例造送,用费无以核起。再更新式,又与海军日记两歧,转为不妥。兹令敝军林营务处及济远方管带来津,商请钧裁。禀请咨复,总以不必送为妥。若必须遵照部议,应如何办理方臻妥帖之处,当望详细示知,以便遵办。”[54]

又,其五月二十一日函称:

“兹送呈管轮、驾驶日记各两本,系敝军每月造呈海军衙门、中堂处两种底式。其呈中堂者,内开官弁等花名,均据当时现有人数开列,与饷册一样,非照额设数目,敢祈详察。余俟面商。”[55]

丁汝昌的这两封信明确告诉了我们,北洋舰队的舰船上至少有两份“日记”,即“管轮日记”、“驾驶日记”。而且很显然,丁汝昌是将这些种“日记”,统称或合称之为“海军日记”的。

当年秋季,《北洋海军章程》正式颁布实施,在“简阅”一章里对“海军日记”做了制度性的规定:

“海军各船大副、二副等,应逐日轮派一人,将天气、风色、水势及行泊时刻、操演次数,凡有关操防巨细事务,概行登记日册;管轮官将机舱内轮机迟速,日用煤、油各料若干,并有无事故,亦概行登记日册;由管带官随时稽察。如有错漏,小事记过一次,大事记过二次,或酌量惩办,均报明提督查考。”

“北洋各船每年须与南洋各船会哨一次。……所有各船会哨、巡历日期、地方及每日操练情形,由左、右翼总兵、中军副将等细登日记,呈由提督册报北洋大臣,咨送海军衙门查察。”

“兵船如奉海军衙门、北洋大臣调赴有约各国巡历,藉以保护商民,练习技艺,须将所历地方形势、商民情形、船中操练各节细登日记,随时呈报北洋大臣,转兹海军衙门备查。”[56]

按照“章程”对“海军日记”的规定,除“管轮、驾驶日记”这两种“日册”外,会哨、巡历“有约各国”亦应有“日记”。由此可知,丁汝昌函稿中的“管轮、驾驶日记”是两项平行的业务或两个平行的概念。[57]再比对“章程”的规定和“来远管驾日记”的内容和实际操作,可知丁汝昌所谓的“驾驶日记”,也就是“管驾日记”,其官定的通用名称正如我们看到“来远管驾日记”扉页上印刷的红色楷书“北洋海军兵船管驾日记”。

1895年2月,北洋舰队覆灭在刘公岛,北洋舰队残存舰艇“镇远”、“济远”、“平远”等被日人缴获。在清检战利品时,日本人在“镇远”舰上搜检到一些“公文书及该舰附属图书”,[58]在“济远”舰上搜获了一本“機闗士の日记”。[59]这本“機闗士の日记”,即是“管轮日记”无疑,惜乎未有更多的信息透露。

随后,《日清战争实纪》(第贰拾五编)刊载了一篇题为《济远号の航泊日誌》的文章。[60]该文作者目击了“北洋海军济远管驾日记”(对照“来远”日记,应是抄录时脱漏了“兵船”二字),简单介绍了“日记”的项目,并从1894年7月20日到25日(光绪二十年六月二十四日)的“记事”部分选录了相关内容(或许“记事”部分仅有这么多的内容;原文所载内容的真伪与抄录者无关)。另外,该文还选录了“镇远”、“平远”两舰“管驾日记”中24日“记事”的片段。

1937年10月的《满蒙》杂志,刊载了一篇题为《李鸿章の海军检阅日记竝に軍艦定逺の航海日誌》的文章。[61]作者千曲次郎在其朋友处见到了光绪二十年四月份的《北洋海军定远兵船管驾日记》(摘录封面内容时,亦脱漏了“兵船”二字),并据此撰文。该文对“定远管驾日记”的样式和项目给予详细的描述(未提到记载基本情况的首页,或许该本日记已经脱落了这一页),并摘录了“定远”舰光绪二十年四月六日至四月十四日的“记事”内容。

这几篇文章显示,当时日人手中掌握的北洋海军“管驾日记”和“管轮日记”为数不少。但“機闗士の日记”或“管轮日记”,未见到描述性的文字。“管轮”和“驾驶”这两种日记是如何区分标记的?给我们留下了无限的想象空间,只能期待“管轮日记”实物出现了。

值得我们留意的是,在日本人的文章里,“济远管驾日记”被称为“航泊日誌”;“定远管驾日记”则被称作了“航海日誌”。千曲次郎认为,按北洋海军官制,“管带”或“管驾官”即舰长,故“管驾日记”即为“舰长日誌”。[62]

《北洋海军章程》规定,北洋舰队只有“镇远”、“定远”两艘铁甲舰设有“副管驾”即副舰长这一职位;从这个意义上说,“管带”、“管带官”或舰长称为“管驾”,是没有问题的。但是,千曲次郎因此认为“管驾日记”可称为“舰长日誌”,则大有可商。舰长是管理全船事务的,“驾驶日记”和“管轮日记”,最终均由“管带官随时稽察”。如果“舰长日誌”等于“管驾日记”,那么“管轮日记”又该怎么办?

最后需要说明的是,今天人民海军的舰艇上,“航海日志”、“航泊日志”这两种常规性日记是有着清晰区分的。“航泊日志”是“舰艇从开始服役到退役逐日记事的舰艇文书”;“航海日志”则是“从航行开始,到停泊时止”。[63]北洋海军的“管驾日记”明显兼有航海、停泊期间的内容,并无严格的区分。因此,今天的学者将北洋海军时代的“管驾日记”称为“航海日志”,[64]是欠妥的。为求准确,我们应该直称“管驾日记”这一本名,尊重时人的用语习惯,尽量避免给读者造成不必要的困扰。

附图:

1,邱寳仁 2,封面 3,扉页

4,内页1 5,内页2 6,内容1 7,内容2

[1] 沈津:《中国珍稀古籍善本书录》,广西师范大学出版社,2006年10月版,第41~42页。

[2] “来远”舰建成自德来华途中的“日记”内容,与此略有不同:“船中官弁水勇人等若干员名,皆刊列横表。每七日一申报。表列管驾官、副管驾官、大副、二副、三副、即用副、旧班学生、新班学生、总管轮、正管轮、副管轮、管轮、学生、医生、管队、正炮首、副炮首、正副教习、总水手头目、副水手头目、一等水手、二等水手、三等水手、正管旗、副管旗、一等练勇、二等练勇、三等练勇、升火头目、一等升火、二等升火、三等升火、锅炉匠、铁匠、铜匠、木匠、洋枪匠、厨子、夫役、额外人等;值更时分以及机器舱之蒸水用煤吨数、行船一小时用煤吨数、四小时用煤吨数、小火轮用煤吨数、锅炉汽柜存汽若干倍、存淡水若干吨、存煤若干吨、食物若干、料物若干、风雨寒暑表、风向差、铁差、经度、纬度、船向、潮流、里程,皆有日记。七日报一次。”余思诒:《航海琐记》,全国图书馆文献缩微复制中心,2000年7月版,第270~271页。

[3] 千曲次郎因此讥叹:“日本海军的航海日誌我想大概已经使用水笔、采用横向书写文字了,而清国海军仍然使用毛笔书写的汉字等等,两国的航海术、海军的进步快慢,由此可以窥见。当我想象着飒爽而立在舰桥上的当值清国海军士官、持着笔直的毛笔,一笔一划端正地书写着冗长的海军日志的形象时,不知不觉地,我不禁微笑起来了。”《满蒙》1937年10月刊,第110页。

[4] “排水量2900英吨,马力4,400匹。”马幼垣:《靖海澄疆》,联经出版事业股份有限公司,2009年6月版,第143页。

[5] “长度270.34呎,宽度39.34呎,长宽比例6.87。”马幼垣:《靖海澄疆》,第153页。

[6] “1-260mm克虏伯后膛炮,2-150mm克虏伯后膛炮,2-57mm哈乞开斯机关炮,2-47mm哈乞开斯机关炮,4-37mm哈乞开斯五管机关炮,4-180in鱼雷发射管。”“来远”舰的这些“武备部分为战时的装备情况。”陈悦:《北洋海军舰船誌》,山东画报出版社,第290、291页。

[7] 生平简介,可见沈津《中国珍稀古籍善本书录》,第42页。

[8] 传略见张侠等:《清末海军史料》,海洋出版社,1982年5月版,第361~362页。

[9] “值更以四小时为一班,昼夜分六班,除管驾、大副外,皆轮值。届时内巡各舱,外瞭四远及行船各事,皆值更官司之。机舱管轮亦如之。”余思诒:《航海琐记》,全国图书馆文献缩微复制中心,2000年7月版,第268页。

[10] 《海军要缺拣员补署折》(光绪十五年正月二十一日),《李鸿章全集》(13),安徽教育出版社,2007年8月版,第4~8页。

[11] “行船公费……‘来远’船每月支银五百五十两。”张侠等:《清末海军史料》,第493页。

[12] “海军各学校历届毕业生名册”,“仅根据陈绍宽、林献忻、陈景芗、韩仲英、曾国晟、郭寿生等人录存的关于海军各学校历届毕业生资料,汇集整理而成”。《清末海军史料》,第434、436、437、440页。

其中,邱寳仁、林文彬、谢葆璋参加1887年赴德接带“来远”等四舰回华,邱寳仁任“来远”舰管驾、林文彬任“经远”舰大副。见余思詒:《航海琐记》,第265页。

[13] 《陈景祺穆晋书分别升补升署守备片》(光绪十六年十一月十六日),《李鸿章全集》(13),第528页。

[14] 《李鸿章全集》(14),安徽教育出版社,2007年8月版,第183~190页。

[15] 《清末海军史料》,第568~569页。

[16] 《李鸿章奏为北洋海军署副参游都守各人三年期满均改补授片》(光绪十八年三月三十日),《清末海军史料》,第570~573页。

[17] 《李鸿章奏为序补北洋海军守备等缺片》(光绪十九年三月二十八日),《清末海军史料》,第574~576页。

[18] 《内阁奉上谕奖恤海军作战有功员弁及阵亡将弁》(光绪二十年九月二十五日),中国近代史资料丛刊续编:《中日战争》(1),中华书局,1989年3月版,第396页。

[19] 传略见于《清末海军史料》,第364页。

[20] 天津水师学堂驾驶班第二届。

[21] 《宣誓放还在刘公岛清国海陆军职员表》,影印件。

[22] 原任“扬威”舰帮带大副,传略见《清末海军史料》,第362页。

[23] 根据《宣誓放还在刘公岛清国海陆军职员表》,其余五“镇”的管带分别是:“镇东”管带守备陈镇培、“镇西”管带千总潘兆培、“镇南”管带都司蓝建枢、“镇北”管带游击吕文经、“镇边”管带都司黄鸣球。

[24] 《清末海军史料》,第440页。

[25] 《清末海军史料》,第364页。

[26] 池仲祐:《甲午海战海军阵亡死难将士姓名录》,见《清末海军史料》,第339、344页。“二管轮陈天福”,与“二管轮陈嘉夀”的关系,待考。

[27] “鸿现候朝鲜政府文转到,拟派叶提督选带精队千数百 乘商轮速往,并派海军四艘赴仁川、釜山各口援护,一面电知汪使知照日外部,以符前约。”《寄译署》(光绪二十年四月二十八日酉刻),《李鸿章全集·电稿》(二),上海人民出版社,1986年11月版,第681页。

[28] 《寄译署》(光绪二十年五月初一日辰刻),《李鸿章全集·电稿》(二),第684页。

[29] 无名氏:《冤海述闻》,载《普天忠愤集》,文海出版社,1975年版,第282页。

[30] 聂士成:《东征日记》,中国近代史资料丛刊:《中日战争》(六),上海书店出版社,2000年6月版,第1页。

[31] 《普天忠愤集》,第282~283页。

[32] 吴伦霓霞、王尔敏合编:《清季外交因应函电资料》,香港中文大学,1993年版,第77页。

[33] 《普天忠愤集》,第283页。

[34] 《普天忠愤集》,第284页。“理事”,即清驻仁川办理交涉通商事宜委员刘永庆。

[35] “十一日,龙营务处坐扬威船赴牙山。”《普天忠愤集》,第284页。“龙营务处”,即龙殿扬,字觐臣,时任办理海军营务处。

“十四日早,营务处龙觐臣副戎殿扬来谒。”聂士成:《东征日记》,第3页。

[36] 《寄刘公岛丁军门》(光绪二十年五月十五日午刻),《李鸿章全集·电稿》(二),第707页。

[37] 姚锡光:《东方兵事纪略》,中华书局,2010年1月版,第89页。

[38] 《普天忠愤集》,第284页。

[39] 孙建军:《<冤海述闻>的作者不是何广成》,《北京日报》2009年4月13日。

[40] 《寄刘公岛丁军门》(光绪二十年五月十五日午刻),《李鸿章全集·电稿》(二),第707页。

[41] 《寄译署》(光绪二十年五月十六日巳刻),《李鸿章全集·电稿》(二),第709~710页。

[42] 《镇远舰长林泰曾驻韩观察覆命书》,日文抄本影印件。

[43] 袁世凯电盛宣怀:“乞力诉,求相另速派员专议撤兵事,必有益。”盛复:“另派,相复不准。”盛宣怀档案资料选辑之三:《甲午中日战争》(下),上海人民出版社,1982年9月版,第507、508页。

[44] 李毓森:“袁行李已全运烟”。盛宣怀档案资料选辑之三:《甲午中日战争》(下),第509页。

[45] “已电委袁道为全营翼长。”《寄山海关叶军门》(光绪二十年五月初一日巳刻),《李鸿章全集·电稿》(二),第684页。

[46] 类似袁世凯直接指调军舰的事情,还有五月二十八日叶志超令“广丙”回天津。参见孙建军:《<镇远舰长林泰曾在韩观察覆命书>笺注》,《大连近代史研究》(第7卷),辽宁人民出版社,2010年11月版,第70页。

[47] 《普天忠愤集》,第285页。

[48] 这个时间,与日本的报告是一致的。笔者拙文《<镇远舰长林泰曾驻韩观察覆命书>笺注》将此时间误定为十九日。见《大连近代史研究》(第7卷),第48页。

[49] 《致龚鲁卿》(光绪二十年六月初一日),戚俊杰、王记华编:《丁汝昌集》,山东大学出版社,1997年8月版,第201~202页。

[50] 《寄丁提督》(光绪二十年七月初六日巳刻),《李鸿章全集·电稿》(二),第855页。

[51] 日俄战争后,日、俄、中三方会谈旅顺口的管辖权,清廷代表要求刘冠雄、程璧光携“海天”和“海圻”1897年的“舰中日记”前来作证据。刘冠雄、程璧光抵津,未带日记,“且云,两舰之日记本,由英国造成后试驶速率起,至天津交船止,均有详晰记载。其后吾等虽为舰长,而每日所行各命令,或旗语,均由舰中文案记其大略,并未由舰长或参谋执行记载,因此无法提证。”丁士源:《梅楞章京笔记》,见《近代稗海》(第一辑),四川人民出版社,1985年8月版,第441页。

[52] 实际操作中,是存在两个不同的版本的。见《致朱伯华》(光绪十四年五月廿一日),《丁汝昌集》,第98页。

[53] “来远”舰帮带大副张哲濚在战后检讨北洋海军弊病,其中就有“纪律不严”,并进一步指出:“前琅威理在军中时,日夜操练,士卒欲求离船甚难。是琅之精神所及,人无敢差错者。自琅去后,渐放渐松,……日间虽照章操作,未必认真……”《张哲濚呈文》(光绪二十一年二月十三日),盛宣怀档案资料选辑之三:《甲午中日战争》(下),第397、399页。

[54] 《致朱伯华》(光绪十四年四月廿一日),《丁汝昌集》,第93~94页。

[55] 《致朱伯华》(光绪十四年五月廿一日),《丁汝昌集》,第98页。

[56] 《中国兵书集成》(第48册),解放军出版社,1993年5月版,第629、630~631、633~634页。

[57] 光绪七年十月十二日,天津水师学堂总办吴仲翔就学堂开设管轮专业一事,向李鸿章解释:“兹查外国水师学馆,驾驶学生而外,皆有管轮学生,而闽厂驾驶学堂中亦兼设管轮学堂,良由水师轮船管驾管轮相须为用。一船开驶各有专司,管驾之不遑兼及管轮,犹之管轮之不能代管驾,而轮机一项窾要实多,管驾但究其理,管轮则躬其职,自非专精致力于平时,难期从容肆应于临事。今既设立学堂,专培水师人材,数年之后,管驾辈出,而管轮阙如,求诸堂外,既恐任非其人,取自堂中,又惜使违其器,此则管轮学堂之设所为不容或缓也。”《李鸿章全集》(37),第181页。

[58] 《镇远捕获の颠末》,《日清战争实纪》(第贰拾五编),东京博文馆,明治廿八年四月廿七日版,第79页。

[59] 《捕获軍艦濟逺を覧る》,《日清交战录》(第三十五号),春阳堂,明治廿八年三月廿一日,第58页。

[60] 《日清战争实纪》(第贰拾五编),第81~82页。

[61] 《满蒙》1937年10月刊,第108~115页。

[62] 《满蒙》1937年10月刊,第109页.

[63] “国际上对航海日志尚无统一的格式和填写规则,但填写的内容和原则大同小异。”今人民海军对于“航海日志”、“航泊日志”这些术语,已经赋予了不同的内涵。“航泊日志(naval ship’s diary),舰艇从开始服役到退役逐日记事的舰艇文书。全舰性舰艇文书的一种。由舰艇值日(值更官)填写。主要内容有:航泊情况、上级指示、全舰活动、停靠舰船、使用武器和储备品消耗等。舰艇航向、航速、舰位以及机动的起点和终点等航行资料和有关情况。”“航海日志(naval ship’s log-book),亦称航海记事薄。记录舰艇航行实际情况的舰艇文书。全舰性文书的一种。主要记载内容有:舰艇航行时间、航向、航速、航程、舰位、仪器修正量、水文气象,以及与航行安全有关的情况。海军舰艇,包括被拖带舰船,从航行开始,到停泊时止,由航海长或其代理人填写,作为总结航海经验,分析、审理航海事故的主要依据。”张序三主编:《海军大辞典》,上海辞书出版社,1993年10月版,第462、199页。

[64] 戚其章:《<冤海述闻>研究》,载《中日甲午战争史论丛》,山东教育出版社,1983年12月版,第161~187页。王记华:《北洋海军航海日志考》,载《中国甲午战争博物馆馆刊》2006年第4期,第35~39页。

(转自甲午战争网)

北洋海军来远兵船管驾日记

北洋海军来远兵船管驾日记

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198