一

我的母亲是一位平凡的家庭妇女,在她不太长的一生中,所遭遇的唯一不平凡的事,便是在远离故乡的逃难生涯中,遭难于日军的细菌战。她竟没能活到“三十而立”之年。

母亲姓寿,名芬建,1914年生于浙江省诸暨县墨城湖村,出身于已败落的书香门第,读过小学和初等师范,在当时的家庭妇女中也算是有点知识的人。她十六岁上便嫁给了长她两岁的父亲陈光汉,当时父亲从上海考进一家大银行,被分配到江苏省镇江一所分行里当初级职员。一年后产下一子,不久就夭折了。1933年,母亲十九岁时生下了我。

抗战前的小城镇江,不仅风光清幽迷人,市民生活也相当安宁祥和。父亲职务虽不高,工资收入也足以让我们三口之家过得乐融融的。我幼时对母亲的最初印象,便是她年轻的面庞正对着躺在摇篮中的我,柔声地唱着一支让我一辈子都清楚记得的催眠曲:

宝宝疲倦了,

眼睛小,

眼睛小,要睡觉。

妈妈坐在摇篮边,

把摇篮摇。

摇摇我的小宝宝,

安安稳稳要睡觉。

今天睡得早,

明朝起得早,花园里面采葡萄!

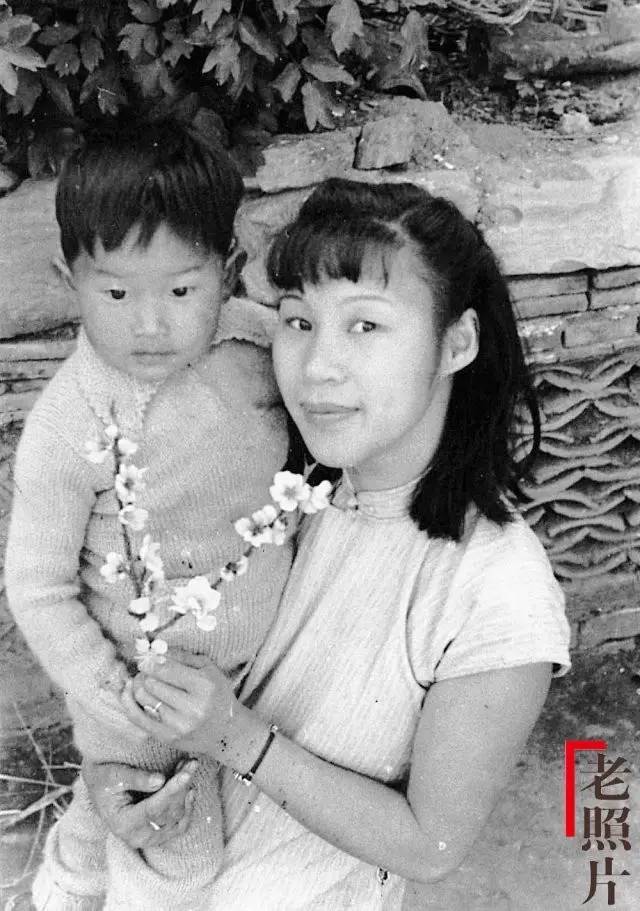

母亲在镇江,约摄于1935年。

在那座小城里,我的父母算得上是当时比较新潮的一对青年夫妇。父亲平时西装革履,业余喜读时新的白话小说,他还拥有一架莱卡牌小相机,常外出去照风景照片;母亲则常穿端庄脱俗的长旗袍,出门总爱戴一副金丝眼镜。她性格内向,文静少语,气质高雅,诚实厚道。因为长子早夭。她有时也有点迷信。为了确保我健康成长,便催父亲到焦山的佛寺为我求赐一个吉祥的名字,于是由“定慧寺”的老方丈出面,替我取名为“慧”,虽有望我聪慧之意,更体现了父母将我“定”在人间、确保存活之愿。

在连生了两个男孩之后,母亲想要个女孩。我疑心有时她真的想把我当成一个女孩子,证据就是她时常在亲友面前赞扬我如何秀气,像个女孩子……这大大地伤害了我的自尊心。母亲对女孩的偏爱,还表现在给我的穿戴上。只要有空,她便总给我织毛衣,花样繁复,色彩鲜亮。连我的小皮鞋都是女式的。出于男孩子的本能,我很早就对此着意反抗,特别是到了进幼儿园的年龄,初步知道男孩女孩的衣着应有所区别之后。

为了显示我小男子汉的英武之气,我还故意在母亲跟前做一些有点冒险的事。如抢着去拎刚煮沸的开水壶,结果烫掉了右脚背一大块皮;争着去刮鱼鳞,结果刮破了自己的手指;爬树摘桑葚,却不料爬得右臂脱了臼……母亲对我的反抗捣乱,恐怕也只看作是一种男孩子出于天性的不可救药的淘气。她无可奈何地、神秘地笑笑,然后耐心地去处理我所造成的种种后果。由此,她更企望能生一个女儿。她开始时不时地问我:

“你要不要一个小妹妹?想不想有个小妹妹跟你玩?”

然后她又低声唱起那首催眠曲,只是把歌词中的“宝宝疲倦了”,改成“妹妹疲倦了”。

可惜当时的我,对母亲的心意无法理会,对她的问题没有多大兴趣。在我的童年生活中,只要风和日丽,全家三口几乎每个周末都要去郊游,我们的足迹,踏遍了金山、焦山、北固山、甘露寺等著名景点的各个角落。我最着迷的,是随大人骑自行车,我侧身坐在车架的前端,父亲从后面骑上去,我们的自行车沿着公路疾驰,一边是白练似的大江,一边是翠绿的山丘或田野;后面不远处,紧跟着骑一辆女式车的母亲,浅蓝色的旗袍襟摆,洁白的丝织围巾,同母亲乌黑的长发,一起在风中飘荡。因为我喜欢自行车,母亲便叫父亲给我买了一辆三轮小童车,车前有一个木制的马头,我骑上这匹小马在庭院里来回冲撞,让周围的小朋友们好生羡慕。

在镇江的我,近三岁,摄于1935年。

后来,母亲很正经地对我说:“你的小妹妹快要来了!”

再过了一阵子,母亲更热切更兴奋地对我说:“你的小妹妹快要来了,真的快来了!”

终于有一天,父亲把我从幼儿园接回家,对我说,“看,你妈妈给你带谁来了!”他把我抱到母亲床上,母亲面色苍白却带着微笑,身旁还躺着个小小的人儿。

“这就是小妹妹?”“不,这是你的弟弟!”

这就是我的头一位弟弟,取名“颖”。那时已是1936年。从此,我的摇篮床归弟弟所有了,叫我高兴的是那些成套的绒线衣裳,经过拆洗重新编织后,先后转到了颖弟的身上。母亲重又摇起摇篮唱起那首童谣,首句“宝宝疲倦了”,又改为“弟弟疲倦了”。

二

风云突变。一年后的1937年,漫天战火快速逼近,我幸福的童年生活戛然而止。至于陈颖,他还不会走路,从他刚有点自我意识起,就不得不面对种种恐怖的场景。

我们一家开始逃难。无穷无尽的难民,夹杂着马车、驴车、卡车、小汽车、人力车和手推车,塞满了向西的道路。我们有幸租到一辆破旧的小汽车,但汽车很快就被撞毁了,只好丢弃了行李,精疲力竭地徒步走到南京。母亲一路抱着颖弟,竟也坚持了下来。在南京,我们要乘一条英国太古公司的轮船去汉口。码头上人山人海,尽管舱内舱外,每一层甲板上早挤满了人,仍有一串串的人流,从四面八方用各种办法向船上爬。远远看去,整条轮船,像被切成一半后的西瓜,粘上了密密麻麻的蚂蚁。我们好不容易挤上了甲板,可是被人群挤得紧紧的,既不能进,也不能退,颖弟吓得哇哇大哭,我被挤在大人的腰部以下,像被活埋在土坑里,周围一片漆黑,几乎窒息。母亲急得大喊:“注意孩子!这里有孩子!”她一边喊,一边使尽全力把我拉起,紧紧抱住。母亲一手抱着一个孩子,被挤得直挺挺地站着,一步也动弹不得。直到父亲勉强挤出去找来一架吊车,将我们用粗麻绳编成的大网兜吊离轮船,我们才得以平安回到码头。

轮船是乘不上了,当夜只好再去挤火车。一上车我就累得睡着了,睡得死死的。醒来已是早上。火车已经开到了乡间,正在拐弯,我看到前面的车厢顶上,甚至车头上,都爬满了人。不久列车就停了下来,人们说,日本飞机把前头的铁路炸断了。我们只好下车步行。前行不远,闻到一股夹杂着呛鼻的焦糊味的浓烟,只见一列火车东倒西歪地斜趴在铁路两边,车头和几节车厢正在燃烧。一具满面是血的尸体靠在一节扭曲的车厢上,后来又看到了成片的支离破碎的人体。吓得我紧紧躲进母亲的怀里。

父亲总算雇到一条小木船,把我们送到了武汉。不久又转到长沙。在那两个城市里,遭轰炸,躲防空洞,已是家常便饭。我们又溯长江而上,穿过三峡逃到了重庆。重庆那时是大后方,虽已拥进了不少难民,日机也来轰炸,但相对要安全些。我的伯父陈仲先一家已先期从上海迁到重庆,他们热情地接待了我们。休息了几天后,伯父忙中偷闲,带我们去市郊的花滩溪畔游历了半天,那里山清水秀,有温泉,有瀑布,遍布奇花异草。父亲游兴再起,拿出千辛万苦带来的莱卡相机,拍了一卷照片。其中好几张是我们母子三人的。

三

伯父是银行的高级职员。他所在的银行处于重庆市中心,是一座很坚固的四层洋楼。下面两层是营业室和办公室,上面三、四层是员工宿舍。伯父一家住在三楼。我们刚到重庆时,也同他们挤着住在一起。我已到了该上小学的年龄,一天,母亲领我去附近的小学校报了名。颠沛流离之后,生活终于又走向正常了。

然而,我们这种平凡的愿望再次落空。敌机对重庆的轰炸愈演愈烈,从军政目标扩展到市民聚居区,照样狂轰滥炸,市中心自然首当其冲。我还没有来得及走进教室一步,学校就被炸成一片废墟。学校去不成了,母亲只好用当时的教科书,在家亲自教我读书。

在重庆时的母亲及弟弟陈颖(时两岁,后夭折)和我(时五岁,坐于前者)。

轰炸越来越频繁,幸好那银行大楼的后院有一个坚固的防空洞,空袭警报一响,员工及家属就赶紧躲入其中。银行对面隔着一条大街,有家糖果店,店面下也有一个不太大的地下室,平时一有警报,店主一家和正在购物的顾客也就近下去躲避。母亲带着我们兄弟俩和几个堂兄弟,常到那店里买零食;有时碰到警报,也下过那个地下室。有一天敌机来袭,我们一家躲进银行的防空洞,听得炸弹凄厉的呼啸声和落地后的爆炸声越来越近,就好像落在头顶上,震得我们耳膜巨痛,洞里四壁颤动,尘土飞扬。警报解除后,银行大楼虽安然无恙,但窗户玻璃全震碎了。大街上躺着几具尸体。街对面的那家糖果店,变成一个正在冒烟的弹坑。搜救人员从弹坑的底部,挖出了十多具尸体,那是店老板一家和几个顾客,其中好几个是儿童,他们都是在地下室被炸塌后活活闷死的。

四

日机轰炸所造成的平民伤亡日甚一日,银行当局决定向西、向更边远的地方疏散员工,这样也可以加强那些地方基层营业所的力量。父亲被派往滇西,我们全家搭乘运货卡车经贵阳到昆明,再沿刚修成的滇缅公路到达云南西部的一个小镇下关。沿途多重峦迭嶂,高山深谷,仓促修筑的简易沙砾公路,坡陡路仄,路况极糟,上为峭壁千仞,下临万丈深渊,坐在车上都不敢向下看。风餐露宿,水土不服,沿路还有瘴气、塌方、滚石和土匪山贼的威胁,折腾得母亲和我们小兄弟俩可不轻松。刚到二十五岁的母亲,面色憔悴,眼眶发黑,显得老了许多;我一向对跳蚤的叮咬十分过敏,而这一带气候温湿,卫生条件又差,跳蚤几乎无处不在,咬得我苦不堪言。幼小的颖弟更是不幸,他竟染上了当时属于不治之症的肺结核,到下关时已奄奄一息。

下关地处洱海南端。洱海是云南西部的一个大型湖泊,四面有高山环绕;因南北长东西窄,其型如耳,故名。其南端有一条小小的洱河把湖水导出,河边有一小镇,就是下关。洱海的西岸有点苍山(又叫苍山),山脚下有大理老城。现在的下关和大理老城在行政上全都归属大理市,行政中心在下关,旅游胜地则在大理老城。而在抗战期间,在我的印象中,下关与大理是两个迥然不同的地方。从下关出发,要顺着湖边的马道向东北走上二十多里路才能到达大理。大理是个典型的中国古城,齐整而幽静,如世外桃源。而下关既破旧又杂乱无章,因滇缅公路(当时在日寇封锁下,这条路的几乎是中国唯一对外交通生命线)经过这里而交通紧张,难民云集。

当时的下关十分贫穷落后,镇内只有几条坎坷不平的狭小石板路。全镇刚刚出现一家现代意义上的银行,这就是父亲所在银行开设的那家支行。父亲初任会计,后升为会计科长。银行位于小镇西头离滇缅公路不远的一家旧式宅院内,四面各有一排砖木结构的房屋,中间是一个由石板砌成的天井。面街一排房屋的底层是银行的营业室,父亲和其他十来个职员在那里办公。其他三面房屋大都是员工的宿舍。我们家住在营业室的二层楼上,共三间,里面两间是打开成一体的,做卧室兼客厅、饭厅,外面一间当厨房。因为怕传染,只好把病中的颖弟安排到厨房里睡,他日夜躺在那里,母亲不断给他熬药喂药,但毫无起色,他咳喘愈烈,日渐消瘦。

有一天的傍晚,父母和我正在里间进晚餐,卧床数月,已骨瘦如柴的颖弟忽然下了床,走进里屋,张开双臂向母亲喊道:“妈妈,我好冷,我好怕!”母亲忙把他搂进怀里,泪流满面地哭道:“我可怜的孩子!”

当时我天真地认为,颖弟既然能自己下床走路,大概快好起来了。谁知这是回光返照,第二天他就离开了人间。颖弟的早夭让母亲痛不欲生,从他刚会爬行起,母亲几乎一直是抱着他逃离战火,躲避轰炸,跋涉数千里,朝夕不离,无微不至,所付出的劳累和心血,难以数计。谁知母亲的一切努力,竟全然白费。

我们到达下关是在1939年。当时这里是“后方的后方”,远在东边的敌机还飞不到这里。在随后的两年里,下关居民的生活虽然简朴而艰难,但相对平静安稳,我终于能进镇上的中心小学上学了。到1940年,母亲又生下了一个弟弟,取名为“敏”。敏弟的到来,让母亲受过创伤的心灵得到一些补偿和安慰。她的脸上又重现笑意,那首“弟弟疲倦了”的儿歌重又唱起,只是敏弟已没有条件享用那种西式摇篮床,而换成了当地流行的用绳子挂在房梁上的竹篮,父亲的西服也早已换成了灰蓝色的布长衫。

母亲和尚为婴儿的幼弟陈敏在云南下关,摄于1940年。

陈敏长到一岁左右,乖巧活泼,天真烂漫,无忧无虑,顽皮娇憨之态,人见人爱。母亲也让他穿上了各色绒线衣裤,把他打扮成女孩儿模样,并向我们俩说起自从逃出江南以来多年没再说过的话:“你们想要个小妹妹吗?你们的小妹妹恐怕快来了!”

我的记忆里,还深深铭刻着那时父亲给敏弟拍的一张相片,那也是母亲生前最喜爱的。刚学会走路的敏弟,站在碧绿的山坡上面,朝镜头傻笑着,身着母亲手织的女孩样式的绒线衣裳,一双小手捂着男孩下身所独有的那个紧要部位,似乎也在无意识地抗议母亲对女孩子的偏爱;其憨态可掬令人捧腹,其童心无邪教人心疼。母亲亡故后,每当我再次看到这张照片,便百感交集,复杂的情绪蜂拥而来。有对亡母的思念,有对敏弟的爱怜……敏弟尚如此稚嫩,不久后却被夺走了生母,这是何等的残忍!情绪里还夹杂着不安和内疚,深为母亡后自己还不太懂事,未能很好地照顾敏弟而后悔、而惭愧。可惜这张照片在战乱中丢失了。

几十年后的1987年,我在美国波士顿见到了久别的敏弟,不由自主地向他提起了这张照片,本想会引起他的同感甚至会心的微笑,谁知他满面的惶惑和尴尬。

五

1942年,当敏弟两岁时,母亲千呼万唤的女儿、我们的小妹妹终于来了,取名为“玲”。

好景不长,作为“后方的后方”的下关一带,到了1942年,也陷入一片恐慌混乱之中。躲避轰炸也成为居民的日常生活。只是敌机不是从东边,而是从西面飞来,一路轰炸滇缅公路沿线的关隘和城镇。敌机一来,我们就得逃出镇子躲进山沟里,我的课业被迫中断。此时,除了来自长江中下游的难民(当地人称之为下江人)继续由东向西涌进外,下关又迎来了一波又一波由西向东、更加汹涌的难民潮。日军攻入缅甸和云南西部,缅甸人和滇西居民纷纷向东逃命。是年春夏之交,难民群中突发大瘟疫。先是霍乱爆发,好端端的人,一两天内就突然倒毙;从一个个相继死去,到一家家先后死绝;从难民开始,逐渐殃及当地大批居民。开头还有人出来收尸,后来收尸人也死光。几天内,全镇内外遍地都是东倒西歪、发黑变形的尸体,引来了一群群红着眼啃着人骨的野狗,到处是刺鼻的尸臭,其恐怖有如地狱。

下关很快便十户九空,死亡者当以万计。银行到底是比较有钱又有卫生知识的地方,立即采取严格的隔离和消毒措施,我们全家得以幸免。但第一波霍乱刚过去,第二波更隐蔽也更难防的伤寒病又突然袭来。银行的员工及家属,相继有染上此病而亡故者。不幸,母亲因产后虚弱,没能逃过这一劫。

当时就有传闻,说这次瘟疫并非自然发生,而是由日本人投下的细菌所引发。后来我查阅了一些文献资料,事实证明这次瘟疫完全是人为的。1942年5月4日,五十四架日本飞机轰炸了下关西面不到一百公里的保山城。保山和下关一样,都是滇缅公路的要冲,当时该城正逢集市,挤满了难民和当地的乡民。敌机一阵狂轰乱炸,当场炸死一万余人。更可怕的是日机扔下了部分细菌弹,散布的就是霍乱、伤寒和鼠疫菌。不知为何,鼠疫未曾流行开来,但霍乱菌和伤寒菌造成了大范围的人员死亡。同年5月13日,日机又在保山附近投下一批细菌弹,弹体破裂后流出黑黄色液体,并飞出成群的苍蝇。此后,保山及其周围地区感染霍乱的死难者达数万人;至于伤寒,因起病稍缓,且症状复杂,在那兵荒马乱的日子里,就难以说清具体的死难人数了。

保山一带不断有难民沿着滇缅公路拥向相邻的下关,下关随之爆发同样的瘟疫,这是毫不足怪的。细菌战的可怕也正在这里,它会不断地自动地扩散,特别是在缺医少药、穷困落后的地方。母亲产下妹妹后,随即感染上了伤寒。母亲躺在银行二层的那个里间内,我记得,母亲生前的最后一个动作,是挣扎着抱起身边正在哭叫的小妹妹,让妹妹含着已没有乳汁的乳头;我记得,母亲生前长叹一口气,说的最后一句话是:“可怜的女儿,你为什么出生在这个时候?”

父亲立即采取果断措施,把我们分别疏散到相对干净的乡下去。我被安排到一位住在苍山半山腰的远房舅舅家里;敏弟被送到哪里去了,我就不记得了;刚出生的小妹妹陈玲,被送到乡下一位农妇家帮着喂养。母亲被送进了医院。

我在那舅舅家住了大约一周,一天父亲来叫我,说你母亲不行了,快跟我走!我们从半山腰下来,穿过湖滨一片石榴林,那天艳阳高照,一朵朵鲜红的石榴花正在盛开。我实在想不通,如此美好的大自然中,为什么我们家却会遭此厄运!

妈妈所住的医院相当远,在洱海东岸的一处密林中,原本是一座庙宇。按当时的标准,医院条件还算是不错的,但这并不能挽救母亲。我们到达时,母亲已经闭上了眼睛。时年,母亲二十八周岁,我九周岁,敏弟刚两周岁。

六

母亲亡故后不久,小妹妹陈玲也染上同样的疾病,夭折在襁褓中。可怜我连对玲妹细看一眼的机会都没有,她便没有了,以至于对她的模样我毫无印象。更可悲的是弟弟陈敏,当时他才两周岁,连母亲是什么样子都没能记住,更别说小妹妹了。1987年我首次去美国时,敏弟曾拿出一张旧照片让我看,说是小时候,母亲抱着他照的;我一看,不对呀,照片上抱着陈敏的那位年轻女性,分明是我家当时的邻居、父亲一位同事的眷属!当时母亲已亡故半年有余,敏弟竟然在后来的四十余年间,一直把一位好心地抱了抱他的邻居当成了母亲!

邻居阿姨抱着不到三岁的陈敏,摄于1943年。

我与敏弟分别于1949年,当时十六岁的我,脱离家庭参加了人民解放军;敏弟则随父亲和继母去了台湾(后转到美国),当时他才九岁。在我们兄弟相依为命的数年里,我竟没有找出一张母亲的照片让他认一认,这实在让人遗憾;但奇怪的是,当他成年以后,父亲为什么就不拿出一张母亲的照片给他看看,并送给他留个纪念?难道母亲的所有照片全都散失了?于是那年在美国,我不得不同陈敏一起,在刚去世的父亲的遗物里翻箱倒柜,看看能否找到母亲的照片。令人失望,真的是一张也没有找到。幸运的是,最后我们在一个不起眼的地方发现了一包旧胶片,是被剪断后又按一定的顺序重新卷起来的,显然经过精心的整理。洗印出来,我发现其中竟大都是母亲生前的相片,有镇江时期的,有下关时期的,最多且较完整的是重庆时期的;其中有母亲的单人照,有母亲带着我和已夭折的颖弟的合影,更可贵的,竟然还有一张母亲抱着陈敏的照片,当时的敏弟,还仅是几个月大的婴儿而已。我们兄弟俩如获奇珍,狂喜不已。见过这几张照片,敏弟总算把生母的影像认准了。

至于母亲的遗物,我参军时只随身带走了一块玉挂件作纪念。那是母亲结婚时的陪嫁物之一:饼干大小的一块昆仑白玉被雕琢成两只凤凰,相对同栖于一棵树上,雕工精细,晶莹剔透,可称为传家之宝。随后的二十余年间,虽历经坎坷,我一直珍藏于身。1978年,陈敏以华裔美籍科学家的身份,同丁肇中博士首次访华时,我把这一纪念物送给了敏弟,希望他能借此记住自己的母亲,记住母亲一生中,所浓缩的那段我们民族难忘的历史。除了上述底片外,我们在父亲遗物中没有发现任何与母亲有关的东西。所以,这块玉石就是母亲留存于世间的唯一遗物了。

当年在下关的那段日子,因有父亲的一份薪水,我们一家至少没有饥寒之虞,紧急时也还能去就医问药,算是小康之家;可就这样一家人,两三年之间,竟连续被夺走三口人,占全家人数之一半。可以想见,当时占全国总人口大多数、生活条件远不如我们的那些同胞,直接或间接,因日寇侵华战争导致妻离子散、家破人亡甚至灭门者,当有多少?

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198