五四运动的代表人物之一,曾任北京大学图书馆主任的李大钊曾指出:“没有一个历史事实,能有他的完满的历史,即没有一个历史事实,不要不断的改作。这不是因为缺乏充分的材料,与特殊的天才,乃是因为历史的事实本身,便是一个新史产生者……同一历史事实,昔人的解释与今人的解释不同。同一人也,对于同一的史实,昔年的解释与今年的解释亦异。”李大钊这一对历史的解释同样适用于五四运动本身。

五四运动四十年后,周策纵在讨论完后世对五四运动的“各种各样的阐释和评价”后,指出“中国经历了比有史以来任何时期都彻底的改变。那个时期兴起的潮流依然是主流;而那时提出的问题依然有待思考和解决。”五四运动八十年后,余英时指出:“近年来,五四运动普遍被视为中国的启蒙运动。1930年代后期与1940年代早期,中国的作家一开始赋予五四运动这一新的身分时,明显地,是打算经由比附的方式,对五四尽可能作出最高程度的一种礼赞。然而,在20世纪的尾阑,此一身分最初所蕴摄的荣耀,便迅速变得暧昧可疑。”

而今五四运动过去百年,我们所面对的许多现实,都是五四运动的遗产,但这却并不意味着我们能够对它的思想遗产及其地位有一个清晰、统一的界定与评判。笔者学识谫陋,无法就此问题作出任何回答,本文将以平台上的三种文献为中心,一定程度上反映五四运动十年、二十年后部分中国人对于五四运动的看法。

本文介绍的第一种文献是《五月刊》,该书出版于1928年,编者署名“黄埔留日同学”,事实上,依据全书的内容可以看出,该书的确是由此时留日的前黄埔军校学员所编写。《五日刊》中收录了葛武棨的《五四运动与中国国民革命之关系》一文。

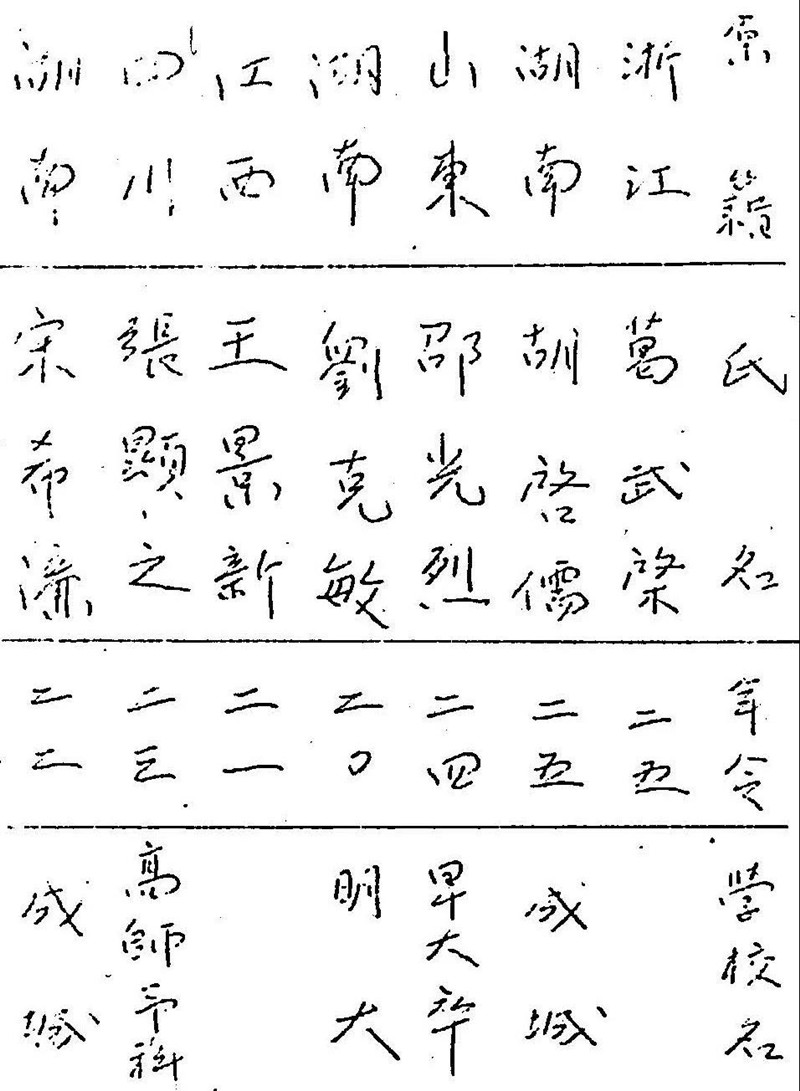

葛武棨,黄埔军校第二期毕业,赴日前任国军东路军政治部驻杭办事处少将主任等职,而后由官派赴日本明治大学留学,回国后历任军事委员会委员长侍从秘书、宁夏省教育厅厅长、军事委员会战时工作干部训练团(中央战干团)第四团中将教育长等职。有意思的是,葛武棨在日本留学期间,曾在日本出兵山东(可以参见我们昨天推送的《从歪曲事实到还原真相——济南事件的社会反应与各国声音》一文)以后,与同样留日的宋希濂等人一同因准备游行示威而被日本警察逮捕而短暂关押,而后经南京国民政府方面交涉始释放。

部分被捕留日学生名录

葛武棨认为:“五四运动不单是学生运动、新文化运动,倘把五四运动如此限制,便把五四运动更重大的意义减却了。”进而葛武棨援全国各地的罢工、罢市为例,指出五四运动“是全国各阶级分子一致反抗帝国主义和军阀、卖国贼的大革命运动”,“中国国民革命运动自五四运动以后,始能得大多数民众的同情与参加”,将其与当时正在进行的国民革命(国民党的观点)联系起来。

作者认为自己的定义使五四运动的定义更为宏大,但事实上则仍然是将五四运动定义为一场五四爱国运动,仅仅是将运动的参与者从学生拓展到了“各阶级”而已,而有意无意忽视五四运动与新文化运动之间的联系,这也合乎传统国民党人的意识形态。

这一点在后面的话中就更为明显了,葛武棨指出:“在五四运动时候,在运动的人,也不甚明白运动的正确对象,大家只知道日本帝国主义者是凶恶的应该打倒,而却忘记了其余侵略中国的帝国主义者,甚或希望其余的帝国主义者帮忙,以对付日本帝国主义者,这是不明白帝国主义者共同对华,一致联合侵略中国的原故。”“因没有训练的原故,所以组织不很健全,实力也不足,不能将运动继续下去,而且许多自命为领袖们也不参与这次运动,一班民众各自为战,没有领袖们的指导,五四运动只就开花而夭折”,“我们不单打倒曹汝霖、章宗祥两卖国贼,我们应打倒卖国的张作霖政府,而且要打倒一切军阀、卖国贼”。换句话来说,葛武棨认为此时正在进行的国民革命是对于五四运动在斗争对象与运动组织上的超越。他的这一看法,较之国共合作破裂以前的国民革命可能产生的看法,帝国主义者的指代对象(加上了苏联)与革命的参与者更为扩大,同时也更强调革命领袖的指导,象征着在中国,一个新的时代的来临。

尽管葛武棨所言合乎国民党的意识形态,亦是当时的国民党的“国民革命”的内在要求,但这却并不意味着他的观点没有道理。周策纵即曾概括道,五四运动以后,“中国的自由主义者转向保守或消极,成为无足轻重的政治砝码。他们无视迫在眉睫的经济问题,躲避政治旋涡,认识不到知识分子对其他社会力量的领导作用和中国军阀主义的本质,也不了解中国人民对帝国主义和殖民主义的厌恶,最后他们躲入学术研究的‘象牙塔’,这一切导致他们丧失了和多数青年人及人民群众的联系。”当然,无可讳言,周策纵一度拥有的国民党背景,只是他在写作《五四运动史》一书时,对于国民党而言,“是个早就脱队了的‘过河卒子’”。

本文介绍的第二种文献是《导报言论集》(第一辑),该书为“导报丛书”的第一种,由上海导报馆编辑、出版于1938年。《导报》为抗战期间,中共地下党在上海利用英商名义创办的几种报刊之一,恽逸群(曾在中共中央特科工作,后一度在潘汉年领导下工作,建国后任《解放日报》社长、总编辑等职,《蒋党真相》的作者)任主笔,这本书则自然是这份报纸的言论选编。该书中刊有《纪念五四运动》一文,原载于1938年5月4日的《导报》,作者即为恽逸群。

恽逸群在文章的一开始即指出“五四运动并没有过去,在今天纪念‘五四’,特别觉得有意义。因为在这个抗战期间,中国正需要一个新的五四运动。”继而,作者首先对五四运动作为一场学生运动,以及学生在社会中的地位予以高度评价,恽逸群指出:“学生在文化落后的国家,始终居于先知先觉的领导地位,发难的火炬是执在他们手里的。在现在,这情形也还是依然存在。”

显而易见的是,与前述葛武棨及其所代表的一代国民党人调和各阶层、各群体,强调五四运动参与者的“各阶级”这一特征相异,恽逸群则更强调学生的先锋作用,哪怕是在抗日战争,强调全民族统一战线的时代。

接下来,恽逸群认为:“五四运动在文化史上是一个启蒙运动”,但是“这二十年来,费力虽多而成功却微,原因在没有系统的、有组织的介绍和研究,远够不上六朝以后的佛教徒的翻经传道的成绩”。于是,恽逸群进一步指出:“文化运动者也和政治运动者一样,必须具有宗教家的殉教精神。我们今日还未脱启蒙时期,新的启蒙运动者自更应以殉教的精神,以从事于前人尚未从事的文化园地的垦殖。”

恽逸群的这一结论则有着更为鲜明的中共特点,亦即强调五四运动是一场启蒙运动,在此基础之上,并为在中国进行一场“新启蒙运动”而张目,尽管就后来的观点看来,此时,“新启蒙运动”业已结束。恽逸群与前述葛武棨的观点一致,主张对五四运动进行超越,但是超越的面向与具体行动以及对五四运动本身的态度却几乎完全不一样,这些不同也多少折射出了国共两党不同的取径与最终结局。

本文介绍的第三种文献是《五月的革命运动》,为“宣训丛书”的第一种,由中国国民党福建省军队联合特别党部编辑、出版于1943年。国民党特别党部主要设于军队、海员与铁路三个地方,之所以如此,因“具有特殊情形,所辖区域难于规定,或超过一省或一县,而所属党员之职业团体确为流动性质,事实上不能隶属普通党部”。该省军队联合特别党部应当是该省军管区司令部区党部与其他该省内军事组织党部联合成立的特别党部。该书刊有《创铸“五四”新精神开拓青年新命运》一文,作者陈璧。

由于此时中国刚刚跻身世界“四强”,并且《中美新约》、《中英新约》刚刚签订,作者在文章一开始指出:“中国新生了,中国伟大了,中国已跻进世界四强之一了,平等新约订立,更可说是‘五四’运动——爱国运动与文化运动双重奏的成功”,看似肯定了五四运动的意义。

而后,作者指出五四运动时的大学分为两种类型,分别以北京大学与东南大学(即后来的中央大学)为代表。耐人寻味的是,作者多少有厚此薄彼的倾向——作者认为,北京大学“用浪漫主义的巨炮,轰毁旧社会的因袭,给新社会开辟一条康庄大路……那时节的学生把街市充当学校,把标语口号当作课本,以罢课当作反抗政府的手段,以示威当作反抗政府的动态。”

东南大学,作者认为则和北京大学是对立的,“它排斥浪漫主义的情感,注重理性,它的目的在于为未来的国家培植人才,对当日的激烈运动,却采冷视旁观甚至恶意批判的态度,这典型的外表形式,是勤学和朴实。”

作者此说尽管未必不是事实,如北大派与南高派的不同与对立,但是在评价中,作者完全回避了五四运动中的“新文化”部分,而单纯将北京大学的学生描绘为一群只会上街游行示威与罢课的人,尽管在具体行文中作者似乎力图保持公正,但是对于两者不同的态度是显而易见的。在此,作者之所以回避五四运动中的“新文化”部分,实则是因为作者对于“新文化”本身亦是无多大好感的。

同前葛武棨所述,作者将五四运动与国民革命相结合,称“与‘国父’所领导的国民革命合流,这是使五四运动走入最正确的路线。因为国民革命的本质,就是爱国运动与文化运动的结晶。”换句话来说,文章一开头作者对五四运动的肯定实则是对其作为一场爱国运动与文化运动在抽象意义上的肯定,事实上终究落脚在对国民党自身的肯定上。

如果说前文只是隐晦地对五四运动进行批判的话,后面便直接开始挞伐了。作者指出:“一般意识游移的青年随着当日新文化的激荡,不免忙着各国新思想的介绍,因此对于国际运动、阶级斗争、社会主义等等学说,也不加以批判的接受。我们中国本来是一个次殖民地的国家,许多青年的意识形态,也因此变成次殖民地化”。

更甚则引用蒋介石对于许多青年的指责:“从前学校教育教出来的学生,有许多尽管名目上是中国人,而一考其思想和精神,就没有一些中国人的气质……凡是本国的都可以随便唾弃,毫不顾惜。凡是外来的似乎都可以随便模仿,不加别择。”从而作者总结道“这是五四运动带来的一种流弊,这个流弊在中国牺牲了许多国力,葬送了许多可爱有为的青年,到现在还残留着许多恶势力、恶影响”。毫无疑问,这主要是作者对于五四运动后共产主义在中国的盛行的影射,除此之外,对五四运动中的“新文化”,几近全盘否定。

接下来,作者复引用蒋介石的《中国之命运》中的“如以单独的个人,作孤立的奋斗,其成效必不能大,其事功亦不能久”,评论道:“这纠正了当时五四运动以解放个人、自由主义的要求的错误。”总的来说,作者认为今日爱国运动与文化运动之所以能收到效果,原因不是“新文化”,而是三民主义。

国民党在全国执政以后对于五四运动的态度,即如周策纵所概括的:“自1927年后,他们因反感新思潮中破除偶像的倾向,而普遍地成了这场运动的反对者……在三四十年代,国民政府用警察和军队来镇压学生运动,说明它已被迫取代了当年的旧北京政府。”

第一种文献中,国民党人对五四运动尚有相当多的肯定成分,仅仅是指出其局限性而已,亦即认为五四运动“批判的武器”有余,然“武器的批判”不足,而国民革命恰好可以弥补这一点。

第二种文献中,共产党人亦主张对作为一场启蒙运动的五四运动进行超越,但是仍然是在其基础之上推进新的启蒙运动。更重要的是,至少在文字中,共产党人更主张继承与发扬五四运动中的“批判的武器”,而对其中蕴含的巨大的“武器的批判”,即学生这一群体,更有清晰的认识。这一认识也基本延续至今。

十多年的执政时光过去,第三种文献中折射出的国民党人对于五四运动的观点,一如周策纵所概括的,其“批判的武器”为国民党所不取,其“武器的批判”则为国民党所畏惧。于是,国民党人对于五四运动的态度便愈形保守了,在“道高于势”的环境下,国民党的这一选择将有何结果,是不言而喻的。

马克斯·韦伯常喜欢引用一句所谓的卡莱尔的名言:“你生之生前,悠悠千载已逝,但未来还会有千百年的默默期待,期待着你如何了却一生。”这句话同样适用于五四运动及其参与的人,无论后世将如何评价他们,他们为国家与真理奉献的热忱始终是值得我们尊敬的。不过,对于五四运动的研究与评价仍然将永远持续下去,毕竟,在现实需要以外,“历史是已经画上句号的过去,史学是永无止境的远航。”

往期回顾:“不堪回首”——国人曾经的五月印象

《在祖国的原野上》:剖露中国抗战的疮疸

80年前,国际组织在伦敦对中国抗战的声援

迫害?饥饿?反国民党?清华学生是被运动起来的吗?

(若在我们平台上发现感兴趣的史料,也欢迎写点介绍给我们投稿呀)

【抗战文献数据平台】

ID:modern_history

▲长按二维码识别关注

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198