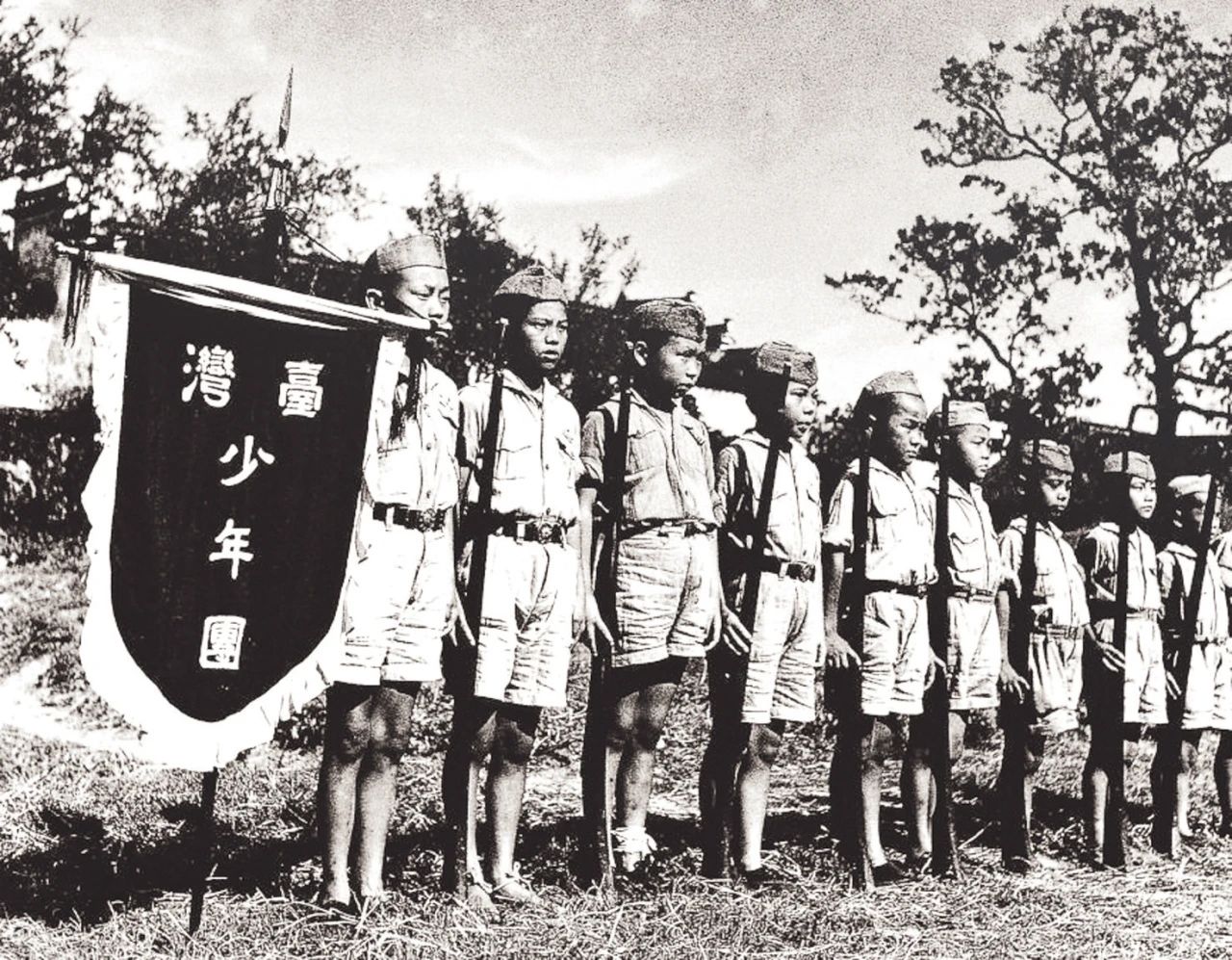

少年团团员进行训练

台湾义勇队是一支发源于福建武夷山下,主要由台胞组成的抗日队伍。战火纷飞的年代,他们积极投身于抗击日寇、保卫家园的斗争中,充分展示了爱国主义情怀和英勇气概,是两岸同胞团结御侮的光辉典范。

一、源起武夷山 关山挡不住

李友邦

1939年初的一天,在福建武夷山下的台民垦殖区内,为迎接李友邦的到来,台胞们举行了一场盛大的欢迎会。李友邦,1906年出生于台北县芦洲乡(今新北市芦洲区)李氏望族之家,上学期间加入蒋渭水等抗日先驱领导的“台湾文化协会”,组织和团结爱国青年开展抗日斗争,1924年进入广东警卫军讲武堂(后归并黄埔军校第二期)就读。他此行是专为组织台胞抗日队伍——“台湾义勇队”而来。会上,李友邦用闽南话发表演讲:“欲救台湾,必先救祖国;欲致力于台湾革命的成功,必先致力于中国抗战的胜利。”第一次听到有人用家乡话宣讲抗战的意义,台胞们群情激昂、精神振奋。“保卫祖国,收复台湾”是在场每一个人的心愿,他们踊跃报名。王克明、王宏宁、邓秉仁、邓秉辉、曾健会龄、杨光琳……第一批22名台胞在纸上郑重签下自己的名字。

由于大家多为不堪日寇压迫而逃亡至福建,不要说路费,甚至连冬衣都没有。因此,李友邦向时任国民政府福建省政府主席陈仪发去信函:“台湾义勇队在钧座提携援引之下,一年奔走,端倪稍具……而今往后,我台湾同胞得在祖国抗日战线上竭其绵薄,遂其夙愿。”请求他在台胞迁移、义勇队训练、经费补助、家属安置、通讯处设立等诸多方面予以支持。2月15日,陈仪回电,对其中7点批示照准。

首批22名台胞即将远赴抗战前线,19日上午10时,崇安县(今武夷山市)政府在武夷中心小学召开了盛大的欢送会,赠给出征勇士毛巾、牙刷、胶鞋等纪念品。他们站在车上与亲人一一挥手告别,踏上保家卫国战场。此后,一批批台胞陆续从这里奔赴前线,至1942年,居住在崇安县的台胞中有293人报名参加了义勇队。

二、金华初组建 闽浙创佳绩

1939年2月22日,在中共浙江省委的指导帮助与闽浙两省政府的积极支持下,台湾义勇队及由其领导的少年团在金华县酒坊巷18号(今金华市酒坊巷84号)正式成立。这是台湾人民第一次有组织的参加抗日战争,各家报纸纷纷进行报道:“中国的抗战队伍又增添了一支劲旅。特别引人注目的是台湾少年团的团员们,他们是如此稚弱,年龄只有7岁至13岁,本应该是天真、无忧、备受呵护的时光,但逢着国难家仇,他们也挺身站了出来,勇敢地承担起国家兴亡,匹夫有责的义务了……”团员们身着军装,奔波在闽、浙、赣一带,有声有色地开展抗日活动。他们演出话剧、慰问伤兵、发起募捐、举办联欢会,以多种多样的形式开展宣传。一时间,“台湾小兵”的事迹传遍全国。

台湾义勇队少年团用笺及印章

义勇队成立后,各项工作也迅速展开,大家各自发挥特长,投身到抗日斗争中去。他们组织宣传队深入前线,用各种方式讲述亲身经历,激励官兵奋勇杀敌。创办进步刊物《台湾先锋》,积极开展对敌政治斗争和宣传工作。李友邦在其创刊号上阐述,“台湾革命的双重任务,即脱离日本殖民者的统治与重返祖国的怀抱”。此外,队员中有很多熟悉日文,他们利用语言上的便利,翻译了大量日军文件,审讯教育俘虏,深入敌伪组织获取情报,对日军进行反战宣传等。

医疗服务是义勇队的工作重点。为更好地帮助百姓、救治伤兵,他们在金华成立抗战时期第一家台湾医院,对军人、出征人员家属及贫苦民众前来就医一律免费。百姓十分感激这些施医施药、不求回报的白衣天使,亲切称呼他们为“台湾医生”。之后,义勇队在兰溪、衢州等地相继建起3家医院,并在乡下设立医疗所和巡回医疗队。他们经常派医生到各地单位义务行医或从事卫生防疫工作,或直接到前线参加战地救护。在当时恶劣的战争环境下,义勇队医疗救护工作的开展,救助了许多危难中的生命。

此外,义勇队还致力于国防生产。福建、浙江一带的山区生长着许多樟树,它们气味芬芳、枝叶青翠,其提取物樟脑可同时用于制药及军工生产。队员们利用自己懂技术的优势,协助两省筹设樟脑制造厂,生产战时急需的军火原料及做动力的樟脑油。另外还在金华等地建立药品生产合作社,生产疟疾丸、胃散、皮肤病药膏等药品,多数被直接送往前线。

三、抗战喜讯传 胜利返宝岛

1942年5月,浙赣战役爆发,金华沦陷。台湾义勇队奉令南撤,于10月抵达福建龙岩。除开展各项工作外,义勇队自力更生、开荒种菜,其队伍也不断发展壮大,最多时达到381人。1943年4月,李友邦发表《福建与台湾革命》一文指出:“台湾与福建,我们从任何角度来看,实在都是一而二,二而一的东西,它们早已成为不可分离,离则双枯,必须合,合则并荣。”“所以今日的台湾收复工作……有待于一切台湾革命者合力同心,精诚团结以奋斗,更有待于福建同胞的切实协援。”

1945年8月,日寇投降、抗战胜利的喜讯传来,全国人民奔走相告。李友邦很是兴奋,他对大家说:“我们为了不当日本顺民而在大陆度过了一二十年的流浪生活,饱尝了人生的甜酸苦辣而幸存下来,今天我们可以作为一个爱国的台湾同胞,堂堂正正地回家乡去见父老兄弟了!”9月,义勇队奉命离开龙岩,途经漳州来到与台湾一水相隔的厦门,李友邦在南普陀寺后山摩崖上书刻“复疆”两个大字。

10月25日,中国政府宣告“恢复对台湾行使主权”,并在台北举行“中国战区台湾省受降仪式”。之后,李友邦率全体队员从厦门码头分批乘船返航。抵达台湾后,面对百废待兴的战后局面,他们积极协助维护社会秩序及保管物资等。次年2月,义勇队和少年团遭当局解散。

台湾义勇队是抗战时期由台湾同胞组成的直接参加抗战人数最多、影响最大、持续时间最长的一支队伍。他们以坚定的信念和无畏的勇气,为抗战胜利贡献了重要力量。历史不会忘记,两岸人民也将永远铭记他们的功绩。

文中所示档案资料由福建省档案馆提供

原载于《中国档案报》2025年3月14日 总第4262期 第三版

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198