侵华日军细菌战揭秘

【简介:】二十世纪二十年代末,日本陷入空前的经济危机。为转移国内矛盾,日本实行对外侵略国策。鉴于日本资源缺乏的状况,日本将节省资源和能源的细菌战作为国家军事战略,研制细菌武器。1932年,日本在陆军军医学校创立了“细菌研究室”,开始进行细菌研究。1933年将细菌研究活动从日本国内转移到中国东北的哈尔滨,先后在背荫河和平房建立研究基地。从1936年起,开始在中国东北、华北、华中、华南等地陆续组建了细菌部队,形成了遍布中国各地和东南亚地区的细菌战网络体系。这种由日本自上而下、有组织的反人类、违背国际法的国家罪行,始终贯穿在日本长达14年的侵华过程之中。

【四】特别移送

特别移送,日文写作“特移扱”,是各级关东宪兵队、警察局、保安局、特务机关和七三一部队内部使用的专有名词,是将被捕的抗日志士和其他人员,秘密移送到七三一部队进行人体实验而残害致死的罪恶行径。

特别移送案例纪实

特别移送受害者多数来自中国东北各地,他们以各种方式参加搜集日军情报、抗日武装斗争或其他抗日活动。其中战俘也占一定比重,包括日军在诺门罕战争中俘虏的苏联红军。

第一组 牡丹江事件

1941年7月16日晨3时,国际反帝情报组织牡丹江情报站被牡丹江日本宪兵队破获,张慧忠(张文善)在刚刚完成收发报工作时被日本宪兵逮捕,电台也被搜出。同时,朱之盈、敬兰芝、孙朝山、龙桂洁、敬恩瑞(敬子和)、吴殿兴也先后被捕。牡丹江宪兵队对他们进行了多次刑讯,除龙桂洁、敬兰芝一口咬定自己是家庭妇女,什么情况也不知道而释放,其他人员全部被特别移送至七三一部队。

原国际反帝哈尔滨情报组负责人、现国家机械电子工业部自动化研究所离休干部庄克仁(庄龙诏、庄紫封)证实:

“我原名叫庄龙诏,1910年出生于山东省潍县庄家村的一个贫苦家庭里。少年时期,在族兄、中共潍县委书记庄龙甲的革命思想影响下加入共产主义青年团。1929年中共潍县委第二次遭到国民党的破坏,随着党、团员的转移,我来到了哈尔滨。在东省特区一中读书时参加了反日的学生运动。“九一八”事变后第二年,“一中”被迫停课,我回到山东老家,继续参加反日活动。经中共潍县委批准,转为中共党员。同年秋回到哈尔滨,经过去熟悉的学运负责人高鸣千的介绍,在中共哈尔滨市道里区支部过组织生活。1933年中共哈尔滨市的党组织遭到敌人的破坏,党组织实行战略转移,通过中共哈尔滨特委军委负责同志的介绍,我参加了国际反帝哈尔滨情报组。1935年我担任该组的副组长。同年受该组组长王东周的委派去苏联莫斯科学习,9月结业时,因王东周也在苏联学习,我回国后担任国际反帝哈尔滨情报组组长。1937年由于潜伏在哈尔滨车站的胡翻译被捕,为了组织的安全,奉上级组织的命令,全组的地下工作人员转移到天津开展反日的情报活动。1939年第二次世界大战爆发前夕,上级组织命令我们返回东北,重点开展“东边道”和“西边道”的反日情报活动。于是,我派张慧忠(张文善)、龙桂洁、敬思瑞(敬子和)去牡丹江市建立地下反日情报站。第二次世界大战爆发后,我又派赵宗博(赵福元)、史顺臣去奉天市建立地下反日情报站,潜伏在锦州的崔炳章参加奉天情报站的活动,随之,我也潜入奉天。1941年初秋,有一个多月没有听到牡丹江地下电台的呼号了,我猜想牡丹江地下反日情报站可能出了问题。正在这时,赵福元在奉天市深井子区潘家堡突然接到敬思瑞(敬子和)从柴河镇发来的一封信,赵福元看后,感到事关重大,进奉天城将信交给我。信是这样写的:张掌柜病死,成衣铺已关闭,其妻没有改嫁。我分析到,牡丹江地下反日情报站遭到敌人的破坏,张慧忠(张文善)被捕或者牺牲了,其妻龙桂洁没有叛变。很显然,敬思瑞(敬子和)逃离牡丹江,可能在柴河镇潜伏,其余地下工作人员的情况不明。我立即借传送情报的机会,到哈尔滨向上级组织所派的联络员了解情况,由于联络员出于某种考虑,没有告诉我实情。中秋节那几天,锦州的崔炳章来奉天给我报信说,龙桂洁已经回到了锦州的娘家,谈了牡丹江地下情报站被破坏的经过以及全体谍报人员的情况。

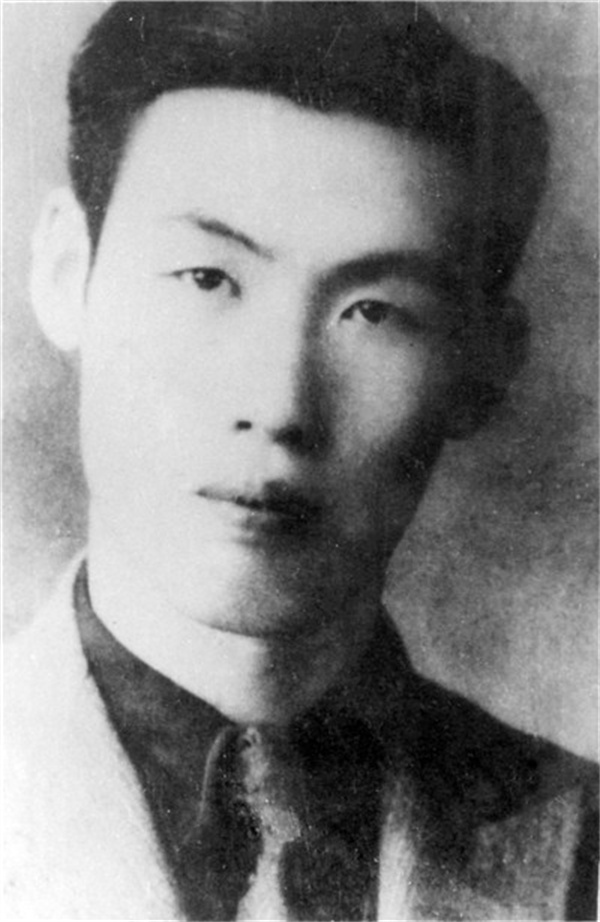

被特别移送至七三一部队致的中国爱国者张文善(张惠忠)的遗像

七三一部队细菌实验致死的中国爱国者张慧忠的遗像

原国际反帝哈尔滨情报组负责人庄克仁接受取证(右)

牡丹江地下情报站是1941年7月17日被牡丹江宪兵队破获的,张慧忠(张文善)、朱之盈、孙朝山、吴殿兴被捕后下落不明。知道他们的下落,那是1950年末。那是一个星期天,为寻找死难战友的下落,我们又一次地来到王府井的新华书店。在书架上突然发现莫斯科新出版的一本资料书《原日本陆军军人因准备和使用细菌武器被控案审判材料》(以下简称《审判材料》),这里能否有涉及我的死难战友的材料呢,翻开一看,被特别输送到石井部队遭到杀害的名单中,果然提起了朱志(之)猛(盈)、孙朝山、吴定(殿)兴的名字。可算找到了,我很高兴,如果能够找到他们的家属,我一定转告这一消息,可是我还有两块‘心病’,尚未解除:张慧忠(张文善)和后来被捕的敬恩瑞(敬子和)的名字,书中没有提到,大家也不知他们牺牲在什么地方。不过,我对张文善的下落作了这样的分析:他和朱之盈是一起被押送到哈尔滨宪兵队的,朱之盈死于日军七三一部队里,而张文善也有可能遭到同样的命运。他是‘主犯’,敌人绝不会释放,如果要通过其他手段处死,那就没有必要从牡丹江转送到哈尔滨了。敬子和是1942年8月在牡丹江和林口之间的一个小站被捕的,处死是肯定的,可是死在哪里谁也说不清。”

关于朱之盈、敬子和的情况,朱之盈的遗孀敬兰芝提供了重要证言:

“我家原住在哈尔滨偏脸子一带,后搬到道外南七道街。我长辈哥仨,伯父叫敬恩惠,父亲叫敬恩德,老叔叫敬恩瑞(后改名敬子和)。老叔在哈尔滨车站当搬道员,常把和他一起工作的王成林领到家来。当时我是小学三年级学生,每逢节假日,老叔领着我在道里公园会见龙桂洁。还有时在晚上去龙桂洁家,他和龙桂洁的丈夫张慧忠在里屋谈着什么。我还见过有个叫“老于”的人。我知道他们做地下工作,那是在去牡丹江以后的事。1939年春,我老叔从天津回来,去牡丹江找活干。一次他回到哈尔滨时,向我父母给我提亲,对象是牡丹江车站的木工朱之盈。父母同意后,我跟随老叔去牡丹江与朱之盈结婚,那时我19岁,到牡丹江后看到张文善(张慧忠)和龙桂洁夫妇也在那里,我们在铁道北的铁路公房住,老叔敬子和(敬恩瑞),还有吴殿兴、孙朝山,经常来我家与朱之盈密谈。这时我才知道他们是做国际情报工作的。有一次,朱之盈做了一个手提式的木箱,说是回哈尔滨探望我父母?带着我去了哈尔滨。出了车站,他又不去我父母家,领我到喇嘛台下坎的一栋苏联房旁边,他提着木箱进了屋,不一会儿又提着木箱出来了。他小声地告诉我,木箱里藏有电台,要马上返回牡丹江,路上要机警点,无论遇到什么情况,也不能暴露身份。我们安全地返回牡丹江后,朱之盈把电台交给了张文善。这部电台在张文善家、我老叔家和我家轮换使用,不管在哪都是张文善操作。在我家使用时,朱之盈让我在屋外放哨,大约30分钟以后,才让我进屋帮着收拾东西。

敬兰芝,牡丹江事件的受害者朱之盈遗孀,当时19岁

牡丹江事件见证人敬兰芝接受取证(右)

1941年7月16日那天,到下班的时间,也没见朱之盈回来。他同班的职工说,下午就没见到他。我心里犯了核计,傍晚,一群宪兵闯入我家,翻腾一阵没有发现什么,便把我带到宪兵队,被押进拘押室后,我看到桂洁带着两个孩子在里边。当晚,鬼子对我和龙桂洁轮番审讯,我们俩都说是家庭妇女,不知丈夫都干些什么事,在宪兵队遭了一周罪,终于分别被释放,在拘押室里听我老婶讲,我老叔在出事那天上午逃跑了。宪兵队释放我和龙桂洁时说,如果找到敬子和就将张文善、朱之盈释放。我们明知敌人在骗我们,甭说不知道,就是知道也不能上敌人的当。我们几次去宪兵队探监,敌人都不准会见亲人。”

第二组 沈阳白塔堡事件

1939年,转移到天津的国际反帝哈尔滨情报组根据苏联国防部情报部的指示,在派人去“伪满东边道”开展反日情报活动的同时,又派赵宗博(赵福元)、史顺臣、崔炳章去南满奉天(今沈阳)建立国际反日地下情报站,不幸于1943年2月11日被奉天宪兵队破获。被捕的赵福元、史顺臣坚贞不屈,被特别移送至七三一部队。

据原国际反帝情报组织负责人庄克仁同志回忆:

“1939年初,上级组织命令我们返回伪满“东边道”和“西边道”开展反日地下情报活动。因为牡丹江有过去活动的基础,所以先把张慧忠、龙桂洁和敬恩瑞派去设立地下情报站。接着就考虑派人去奉天建地下情报站问题。这年9月初,天津正发大水,在英租界购买生活用品都很困难。这天,我摆着小船到法国桥旁边的中街去买东西,顺便买一张《盖世报》号外,看到第二次世界大战终于爆发。想到日本关东军一定会有新的举动,看来按照上级的命令,去南满开辟反日情报工作是不可迟疑的当务之急了。于是决定先派赵宗博、史顺臣去奉天,并要求潜伏在锦州的崔炳章配合赵宗博开展地下情报活动。

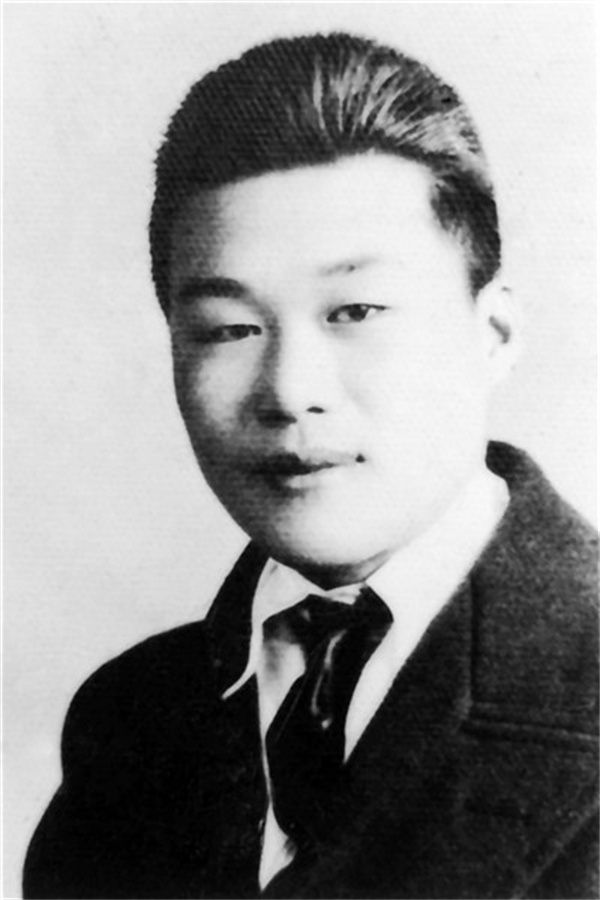

特别移送受害者赵宗博

原打算我的爱人张玉侠、岳父张焕庭也当即去奉天,但因张焕庭在天津的工作没处理完,张玉侠刚生小孩,所以同意他父女俩晚走三、四个月。我去奉天,遇到点麻烦。英、法租界仍被日军封锁着,出关的手续必须到日租界办理,即使以去牡丹江探亲的名义办出关的手续,也有暴露身份的危险。于是我通过张焕庭和北平的旧交张化龙的关系,在北平宪兵队办了探亲证明。按规定,去“满洲”的探亲证明,用完由接洽地警察驻在所签字后,返回原地注销。

我乘车出了关,没在奉天下车,先到哈尔滨道里斜纹四道街与上级组织的特派代表接上关系,在牡丹江的叔父家住了3天,当警察所签完证返回奉天已经是1940年春天了。我在东关小津桥同兴店胡同24号租了两间西厢房住下,就用挂号信把探亲证明寄天津的张焕庭,由他转给张化龙在北平宪兵队注销了。没有落户的证明,在奉天就成了“黑人”。听说庄智修在落户时改名为张百万,于是我在申报户口时报个“庄志秀”,并声明落户手续丢失了。没等警察来查户口,奉天市法院的法官杨振左帮忙办个“民籍腾本”,使我有了合法的落户手续。不几天,张焕庭和张玉侠以投亲的名义来了奉天。奉天地下情报站筹备工作就绪,我派赵宗博(改名为赵福元)。去哈尔滨接上关系,并熟悉新式电台的操作技术。随后,我和史顺臣从哈尔滨的上级联络员手中取回1部电台,赵福元开始与上级进行电讯联系。

1941年德苏战争爆发后,关东军进行了大规模地“关特演”,地下电台开始忙碌了,引起了敌人的警觉和搜查,逼得我们地下电台经常转移。曾从东城里转移到铁西区,还转移到赵福元的老家——奉天市深井子区潘家堡,最后转移到白家堡。当时开展活动是非常危险的,我们知道关东军宪兵队派出的八六部队无线电侦察班在“满洲”各大中城市探查可疑电波,奉天城也不例外,处于一片白色恐怖之中。我和赵福元约定,每天上午九点钟在大东门外菜市场东胡同北头接一次头。事先在那放一块三角形灰色砖头,如果砖头移动位置,就说明对方有事不来了,来者要把砖头放回原位置。第二天再去时,如果砖头原封没动,又不见接头人的话,就说明出了事。1943年2月11日这天,我又按时来到接头地点,看砖头没动,又没见到赵福元,就觉得有点问题。12日又去看,砖头仍然未动。于是我采用了第二套接头方案:即到大北门外东北角,一看那里的碎瓦片不在,就到大北门电车站东边会面,但没见到赵福元,我意识到肯定出了问题。我不能去白塔堡,13日这天准备去史顺臣家附近观察情况,当走齐贤街十一路口时,看到赵老太太的闺女(八九岁)从煎饼铺里走出来,迎上来喊声“张伯伯”,然后低声对我说:“妈妈说你准来,从昨天开始,叫我迎你一下,不让你再来了,我史大叔在前天早晨被日本宪兵队抓走了。”

情报站负责人庄克仁先生(中)回忆当年情报站的情况

我暗地分析,既然外围的史顺臣被捕,那赵福元也肯定逃不过厄运。这底细不便透给孩子,便若无其事地对小女孩说:“告诉你妈,这事不要紧,我托人把你史叔保出来。”我怕有特务跟踪,没敢直接乘公共电车回家,便叫了一辆三轮车绕到皇姑屯,又改乘三轮车转回小东关。那几天,奉天街头上到处贴有通缉“老张”的布告,老张是我的化名。敌人只知我是山东人,而不知我的长相,因此我敢到街上观察情况。有一天,我在街头突然看到赵福元、史顺臣正在闲逛,我有意避开目光。看样子他俩已被假释,仔细一看,他俩后边果然有“尾巴”。”

第三组 大连黑石礁事件

1941年,中共中央社会部及前苏联红军参谋部根据反对日本侵略者斗争形势的需要,联合在大连建立国际情报站,一个设在大连黑石礁高矿町153号兴亚照相馆,一个设在大连南山地区近江町146号复兴文具店。国际远东情报站所在地,沈得龙是情报站的负责人,领导了李忠善、吴宝珍在此秘密从事抗日谍报工作。王耀轩,别名王中山,男,生于1898年,原籍河北省饶阳县张路口村,1939年加入中国共产党,为中共冀中军区交通员、苏联谍报员,住址为北京市前门外兴隆街24号,洪泰号业主。

据中共冀中区社会部部长张国坚证实,在他任中共冀中区社会部领导工作时,1940年,曾遵照中央晋察冀中央局社会部许建国部长交办的任务护送党中央社会部派出的陈远到敌占区大连。当时上级批示称,陈远是国际兄弟党党员,是我党中央社会部负责地下情报工作的领导干部。

陈远,原名沈得龙,化名李庆春、李成华,朝鲜族,生于1911年5月25日。1929年4月,18岁时由其叔父沈一成与黄某介绍加入中国共产党,并在地方县政府工作。1934年在东北抗日人民革命军任小队长及青年团负责人。之后被选送去前苏联莫斯科共产主义大学学习四年。结业后又被选拔从事无线电专业和情报工作的再培训。

1940年3月27日,沈得龙受命从莫斯科出发回国,以八路军军官身份派遣到冀中区。

中共冀中区社会部部长委托北中区联络员常宝臻将沈得龙引导到天津冀中区交通站,在自己的表弟时任同巨兴工厂经理的王耀轩家,交待要掩护好沈得龙并协助沈开展工作。

在大连挑选情报站地点时,王耀轩出资在黑石礁开办兴亚照相馆,把自己具有照相技能的亲属李振声介绍给沈得龙作助手,先后挑选可靠亲属乡友约20人介绍给沈得龙,经过考察大多发展为情报站成员。

就在沈得龙的工作顺利进展时,长春关东军第86部队无线电班侦得一怪电波,86部队和大连宪兵队本部联合侦察近半年,确定怪电波就是黑石礁兴亚照相馆所发射。1943年10月1日夜,以大连宪兵队为主体、包括86部队在内,组成了60人的侦捕队伍,5组7个班驱车前往兴亚照相馆,就在沈得龙终止发报的一瞬间,一群宪兵队员闯入兴亚照相馆,将沈得龙、李振声及二人的妻子和徒工李文化逮捕,还株连了一些亲属。

此时王耀轩正在北京,得知消息后,当天即奔向天津,拟与胞兄王月轩和侄子王东升一同回原籍暂避。没想到,就在王耀轩到达天津当夜,被已先到天津一周、守候在王月轩裕原工厂周围的木本广男少佐、三尾丰曹长、刘弼玉宪兵所逮捕,又株连了不少亲友。

从复兴文具站转移到沈阳的李忠善,因迟行一步,于10月5日被大连宪兵队特高系思想对策班班长长绍节二尾追至沈阳遭逮捕。同时被捕的有杨学礼情报员和本溪的刘万会情报员。

所有被捕人员均押回大连宪兵队,审查后一些无关人员被释放,随后对沈得龙、王耀轩、王学年、李忠善、李振声、刘万会、杨学礼等7人进行近半年的酷刑审讯。最后,将沈得龙、王耀轩、王学年、李忠善4人于1944年春由大连宪兵队曹长三尾丰亲自押送到哈尔滨第七三一部队。

兴亚照相馆位置图

兴亚照相馆旧址

原大连宪兵队队员三尾丰回忆:1944年10月,大连宪兵队在将沈得龙、王耀轩、李忠善、王学年4人“移送”到哈尔滨时,“晚上八点,列车到达哈尔滨火车站,我们在严密的监视之中下了火车,等待在站台上的宪兵打着手电筒担任警戒,并引我们通过一般旅客不能通行的站台,来到没有人迹的广场。一辆没有窗户的大型汽车停在那里。我将移送书和4人交给了等候在那里穿着便服的宪兵,并接收了(对方)交给的领收书。双方交换了文件之后,他粗暴地指示部下给4名中国人戴上手铐后,把解开的绳子扔了过来,再打开车门,把4名中国人踹入车内,关上铁门,急急忙忙地离开了”。

1943年10月,大连宪兵队长白滨重夫带领大连宪兵队本部战务课外勤曹长三尾丰、特高课长藤田正少佐以下30人,分队长平中清一以下20人,满洲八六部队无线电分队小松少佐以下10人,共60人,一齐出动,在大连市黑石礁逮捕了抗日地下工作人员沈得龙夫妇和住在一起的照相技师及其他有关系者6名,并缴获电台1部。继而在沈阳将中共党员李忠善,在天津将抗日地下工作人员王耀轩、中共党员王学年及裕兴纺织厂厂长杜某,在海城县哈蚂塘村将沈得龙夫人的亲戚8人先后加以逮捕。后来,将沈得龙、王耀轩、李忠善、王学年4人送石井部队杀害。

三尾丰曾亲自押送四名中国人到哈尔滨火车站。当“七三一部队展”在日本各地进行巡演时,他勇敢地站出来揭露了这段历史:“1944年我将王耀轩、王学年、沈得龙、李忠善四人进行了‘特别移送’。在‘特别移送’之前,我已经知道他们将在七三一部队内被进行活体实验。王耀轩当年50岁左右,是一个同我父亲年龄相仿且面相和善的人;王学年是一个25岁的青年,当我们冲进他的住处逮捕他时,他的家中还有一个年轻的妻子和年幼的孩子……”

特别移送受害者王耀轩与王学年合影

被日本大连宪兵队逮捕的情报人员杨学礼(1918-1943)

被日本大连宪兵队逮捕的情报人员李振声(1916-1943)

被日本大连宪兵队逮捕的情报人员刘万会(1901-1943)

第四组 呼伦贝尔嵯岗事件

1944年3月,满洲里宪兵队少尉分队长森三吾,命令扎赉诺尔宪兵分遣队长佐藤准尉将与苏联谍报机关有联络嫌疑的彭志克达西逮捕严刑拷打后,他供出了嵯岗车站西嘎拉布尔苏木的8名巴尔虎蒙古人。3月初,森三吾指挥宪兵15名及嵯岗车站守备队12名将上述8人逮捕,后于4月初又逮捕了嘎拉布尔苏木牧民25人。经审讯后,将其中的占布拉章京(姜巴拉江吉)和彭志克达西特别移送到七三一部队。除6人被放回外,其他25人下落不明。

经森三吾办理移送到七三一部队去的爱国志士共有14名,其中3名是他亲自命令送去的,其余的是参与者。

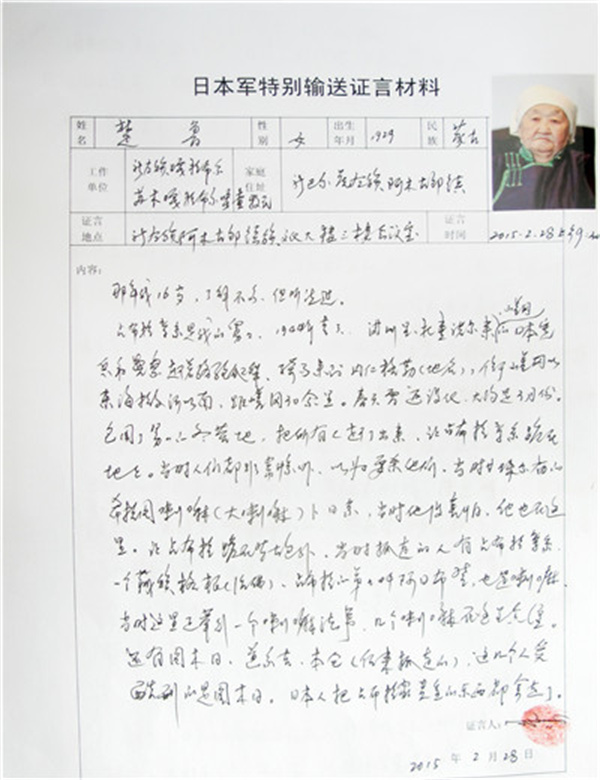

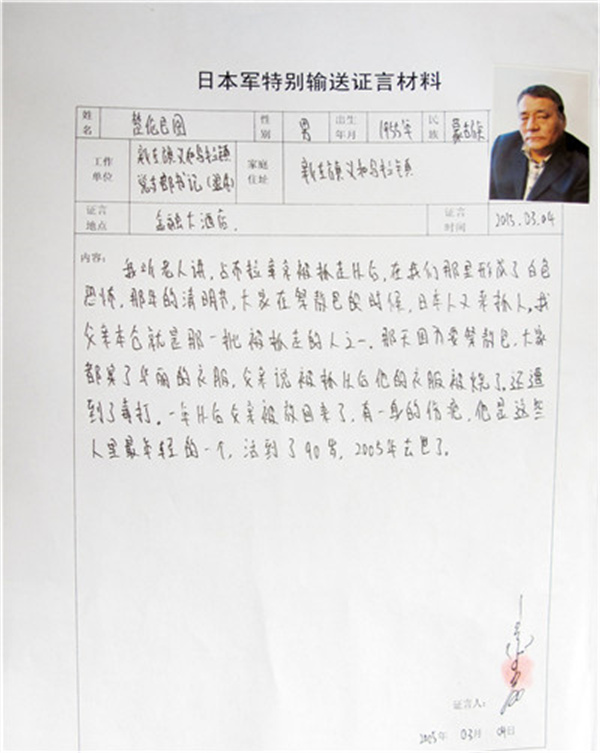

满洲里宪兵分队长森三吾关于嵯岗事件的供词

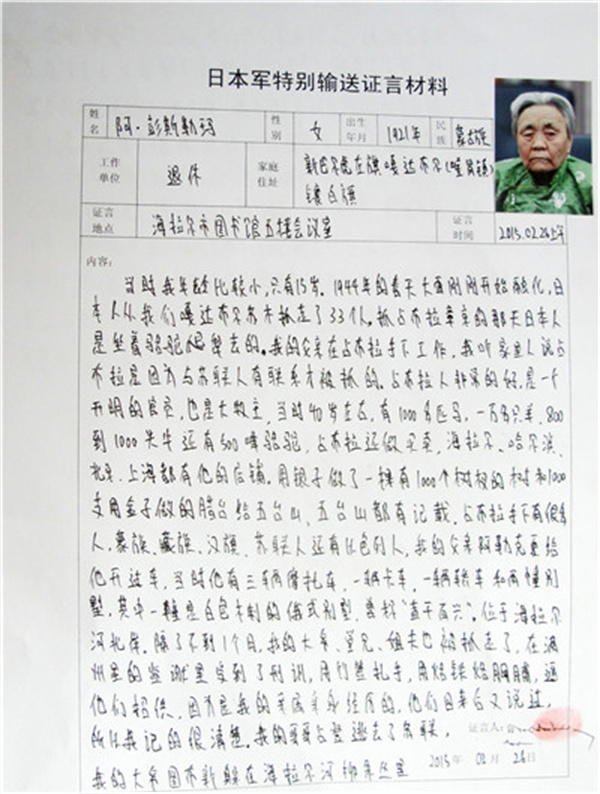

嵯岗事件受害者亲属阿•彭斯勒玛的证言

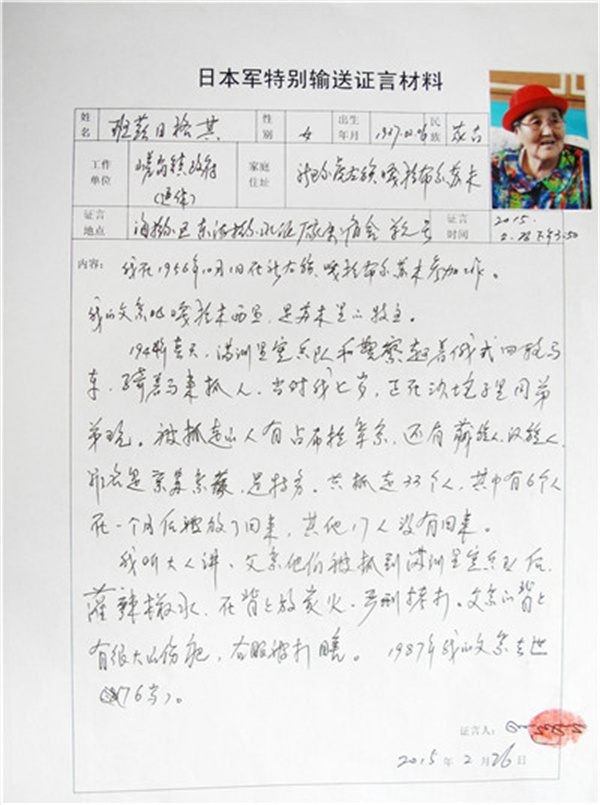

嵯岗事件受害者亲属班兹日格其的证言

嵯岗事件受害者亲属楚鲁的证言

嵯岗事件受害者亲属楚伦巴图的证言

嵯岗事件受害者亲属根登的证言

第五组 诺门罕战争苏军战俘事件

诺门罕战争苏军战俘

1939年5 -9月,呼伦贝尔市新左旗境内中蒙边境地区爆发了诺门罕战争。日军将苏军战俘经海拉尔车站用火车运送到哈尔滨保护院集中营,进行严刑拷打审问,逼其交待苏军情报。将拒不交待的苏军官兵送往七三一部队做人体实验,苏军战士德姆琴科就是其中之一。

被俘苏军战士证言(1939年10月16日)

1. 被日军俘虏的红军战士得洛巴的证言

日本人凶狠地毒打我,夜晚把我的双手捆住绑在铁丝网的木桩上还派一个人看守。第二天开始审问我,我知道不管怎样都是死,所以问我什么我都回答“不知道”。我先被关押在海拉尔几天之后被送到哈尔滨。在那里我遇到自己部队的2个人被一起关押将近两个月。

当我们获得自由,能够回到祖国的时候真是没法用语言来表达这一高兴的心情。战友们热烈的欢迎亲切的问候是一两句话说不完的,所以就简单说这些。

苏联国防部档案 类32113 总目1 宗711 第30-32页

2.被日军俘虏的红军8994部队士兵帕诺夫的证言

日军抓获我们之后把我们的手扭得疼痛难忍。检查的时候还用手枪把打我们。给我们吃的伙食也很不好。

3.被日军俘虏的红军6526部队士兵伏雅诺金的证言

8月25日那天,日军抓获我们之后就没头没脸的毒打我们,打的我几次昏死过去。一整天都没有给我们水喝,伙食也很不好。

4.被日军俘虏的红军602炮兵团士兵霍姆托夫的证言

日本人把我带到坑道里往死里打。直到8月22日午饭的时候,整整两天没有给我吃东西。在哈尔滨的时候要求我们给日本军官行礼,我没有听他们的话就总是被毒打。

5.被日军俘虏的红军598部队士兵多维多夫的证言

在7月4日的战斗中,有两辆坦克掩护的两卡车日本军人包围了我们,最后把我们抓获,他们捆住我们的双手带到他们的参谋部,把我们几个被俘人员的脖子和脚都绑在一起。把我们带到哈尔滨之后,对他们提出的所有问题我们都回答“不知道”。我们被关押4天只给我们一小块面包和一小碗茶水。他们问:“你们认为斯大林是什么样的人?”我们回答“是好人”他们就开始毒打我们。

6.被日军俘虏的红军8799部队士兵楚洛科夫的证言

他们抓获我之后带到坑道里毒打。用铁丝捆绑我的手和脚,还往嘴里塞沙子。对他们的审问回答“不知道”他们就用刺刀顶着我。

7.被日军俘虏的红军第602炮兵团士兵科拉库罗夫的证言

我是1939年7月27日日军发起突然袭击时被俘的。被带到哈尔滨的时候因为没有告诉部队首长的名字就被他们毒打。应该告诉我的战友们被敌人俘虏会遭什么罪,会是个什么样的感受。

8.被日军俘虏的红军7219部队士兵耶日莫夫的证言

从1939年7月4日被俘之时开始,他们就捆住我的双手,用手枪顶着我。毒打之后也不给水喝。把我们带到海拉尔之后把我们每两个人装在一个狗箱里,就像对待动物那样对待我们。

9.被日军俘虏的红军5987部队士兵伏洛宁的证言

我们于7月2日被日军包围,是他们的坦克兵包围我们的。把我们带到海拉尔之后就装到狗箱里。从海拉尔到哈尔滨之后就被关押在牢笼里。

苏联国防部档案 类32113 总目1 宗711 第3,4,5,8,9,10,11,12页

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198