1941年10月6日,晋察冀军区白求恩学校(简称“白校”)在转移途中,于河北省易县梯子沟北口的道士观一带(今河北顺平县道士观一带),遭日军合围,数百名医护人员、学员和全部随行伤员惨遭屠戮。血染太行山河碎,天地同悲星斗寒!与同一时期、同一根据地内发生的“狼牙山五壮士”事件(1941年9月25日)相比,因种种原因,“白校”“梯子沟惨案”很长时间以来鲜为人知。本文将通过详细的史料梳理,还原事件的全过程。

险途转移

1941年,中共领导的华北敌后抗战进入了最艰难的时期。7月7日,冈村宁次就任日本华北派遣军司令,8月,他调集了5个师团、6个混成旅团共7万余兵力,对晋察冀边区实施“梳篦式清剿”。其主力是师团部驻大同的第二十六师团和师团部驻石家庄的第一一〇师团,攻击重点放在了八路军后勤系统和党政机关上。具体战术是:在大量派遣便衣队提前渗透、掌握八路军动向的基础上,采用日行军30公里的“远程迂回”新战术,对行动迟缓的八路军非战斗单位进行快速追击与合围。

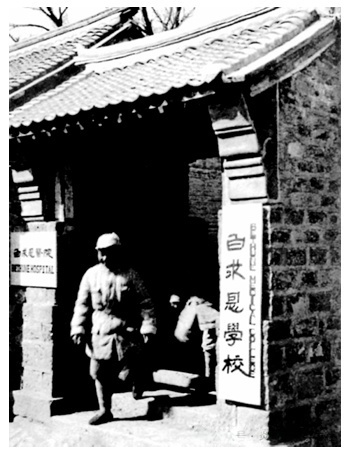

在此背景下,“白校”也成了日军的“清剿”目标之一。这所由国际主义战士诺尔曼·白求恩参与创建的医学院校,自1939年9月成立以来,培养了众多毕业生,还开展了在职干部进修工作,是晋察冀边区重要的医疗人才培养基地。

1940年,晋察冀军区卫生学校及其附属医院分别更名为白求恩学校和白求恩医院

晋察冀军区司令员聂荣臻很关心学校的安全,指定部队专门掩护其转移。为缩小目标,其中一部分(包括军四期、调四期、护三期、高一期和妇产班)由江一真校长带领,另一部分(包括军五期、六期七期合期)由政委喻忠良带领。由喻忠良带领的队伍,包括数十名教职员工和100多名学员。学员中,70%为15—20岁的女生。配属的警卫部队是军区派出的一个加强排。

10月4日,接到晋察冀军区的紧急指示后,喻忠良带领的这支队伍,由杨家台村(今曲阳县范家庄乡境内)临时驻地出发,沿着山间小路向唐县、完县(今顺平县)、易县交界处的花塔村(今唐县黄石口乡花塔村)转移。

花塔村,特别是村子北面的花塔山一带,地势险峻,远离大路,比较偏僻,抗战以来敌人从没去过。1939年11月,八路军在黄土岭战斗中击毙日酋阿部规秀后,晋察冀军区第一军分区司令员杨成武曾率部在花塔山躲过了日军的“扫荡”报复。这次,花塔山再次成了晋察冀根据地不少单位和附近老乡们的避难地。

10月5日,正逢农历八月十五,这晚,除了“白校”这支队伍外,花塔山上先后聚集了冀中军区后勤部人员和逃难的群众2000多人,而其中并没有八路军强有力的战斗部队。

当晚,杨成武带领一分区机关人员和3个连的战斗部队共700多人,也从北面的玉皇庵转移到花塔山上。10月6日黎明时分,杨成武来到山顶,举起望远镜往山下一望,不由得大吃一惊!花塔村周围,日军的帐篷一个连着一个。想不到大家分头转移,不仅没把敌人甩开,反而跳进了敌人另一个合击圈!

冀中军区后勤部的政委王文波和“白校”的政委喻忠良,得知杨成武也上了花塔山,急忙跑来找他联系,要求他带着大家一起突围。杨成武判断,敌人是在有计划地对这一带进行合围。果然,早上8点后,山下的敌人就排成进攻队形,开始推进。从他们那四面并进的架势来看,是一心想拉大网、捞大鱼的。

时间过得很慢,也过得很快。杨成武必须在最短时间里作出判断,把大伙儿带出险地。从地图上看,花塔山东北方向上的石家庄子村(今龙潭村一带)以北,有条大致呈南北走向、可以直通完县境内的山沟——梯子沟。侦察员回报,那里尚未发现敌情。于是,杨成武决定就从梯子沟突围。但要跳出敌人的合围圈,意图还不能暴露过早,否则会被敌人咬住不放,必须在敌人的合围圈将要形成而又尚未合拢的时候,用最短的时间猛冲过去。

10月6日上午10点多,几千人的队伍都来到花塔山北面的崖坡。就在准备进入梯子沟的时候,杨成武从望远镜里看到,有队日军开向了山下的石家庄子方向。日军没有走向花塔山北面,说明队伍没有暴露,这是好事。但严重的是,石家庄子里有军区的后方医院,很多伤员还没有转移。危急情况下,“白校”师生自告奋勇地和完县三区队的同志们冲向石家庄子,协助转移伤员,总算抢在日军前面钻进了梯子沟。但“白校”这支队伍行动也更艰难了。

血溅梯子沟

10月6日上午11点左右,杨成武看到山下两股敌人正从两个方向同时朝着石家庄子开进时,他一声令下,队伍立刻跑步向东北方向冲去。到了梯子沟口,杨成武命令侦察连和一团三连抢占两侧阵地,掩护突围。梯子沟,是一条“葫芦形”的山沟,地形极为险恶。多年后,杨成武在回忆录中写道:

这就是梯子沟吗?两面刀削似的危岩绝壁,宛如铁青着脸静立着,凛然可悸。一条狭窄潮湿的山石小径闪烁着古怪的绿光,像梯子一样向上延伸,叫人望一眼就觉得头晕目眩。我是在闽西山区长大的,可从来也没见过像这样险恶的绝壁和可怖的深沟。

杨成武带着警卫连在最前面探路,还好梯子沟里尤其是北侧的出口,都没有发现敌人。将近中午,大部分人冲出了梯子沟。而“白校”的队伍因带着医疗器械和药品,以及后方医院的伤员,行动极为迟缓,是最晚走出梯子沟北口的。此时,因多日连续行军,很多学员脚部溃烂,体力透支。杨成武曾回忆道:“最苦的算是‘白校’的女同志了。她们近半数是不满二十岁的姑娘,有的看上去只有十五六岁,身上背着沉重的背包、粮食和医学讲义,有的还背着枪。连续艰苦、紧张的突围,使她们脸上、手上和军衣上都被泥土和青苔蹭得乱糟糟的,裤管被荆棘割破了,腿脚鲜血淋漓。有几位姑娘披着散发,脸色苍白,被同伴搀扶着,一拐一拐地走。”

日军没有在花塔山找到人,却发现了宿营的痕迹。在石家庄子扑空的另一路日军也跟踪追了过来,与在梯子沟南口担负掩护任务的八路军两个连大打出手。激战中,八路军伤亡四五十人。但反常的是,日军并没有穷追不舍,反而停止攻击退了回去。

身经百战的杨成武判断,日军一定另有打算——从侧翼绕道,赶去梯子沟北口堵截的可能性最大。翻出梯子沟,并不意味着彻底跳出了敌人的包围圈。部队准备继续急行军,翻过山梁向暂时还没有发现敌情的易县南大平地村转移。看着疲惫不堪的白校队伍,心疼孩子们、心疼伤员的政委喻忠良还是决定先留下来,在道士观一带喘喘气、吃口饭。时间紧急,杨成武只好做出分批转移的决定。

血色三小时

如杨成武所料,狡诈凶残的日军并没有从险恶的梯子沟里追击,而是分兵绕到梯子沟北口方向的道士观、永新村一带。10月6日中午时分,日军1000多人向在此休整的“白校”队伍疯狂开火。喻忠良组赶紧组织学员突围。躲在大石头缝里的乡亲目睹了惨烈的战斗场面:

“白校”的男女同志互相呼唤着,互相搀扶着,冒着纷飞的弹雨,拼死拼活地冲开一条血路突围。有的女同志负了伤,实在跑不动了,怕拖累战友,便给了自己一枪。突不出去的男学员为了保护女同志,与敌人扭成一团,最后被敌人用刺刀捅穿了胸膛。更多的女同志,则与扑上身来的日本侵略军作殊死的搏斗,她们用手抓,用脚踢,用牙咬……在短兵相接中,医护人员展现出了惊人的勇气。学员们用手术刀、镊子与敌人搏斗。

左克,22岁,学生队第二大队副指导员,和政委喻忠良一起掩护大队撤退,因身患疟疾、身体虚弱晕倒被俘,英勇就义;护士长徐莲清,将最后几支吗啡注入重伤员体内后,用手术刀自尽殉职;王蕴华,为了吸引敌人,向岔路跑去,被追来的敌人包围,毅然转身扑向敌人的刺刀;刚刚在石家庄子生下孩子的秦护士,一头扎进了附近的深潭……

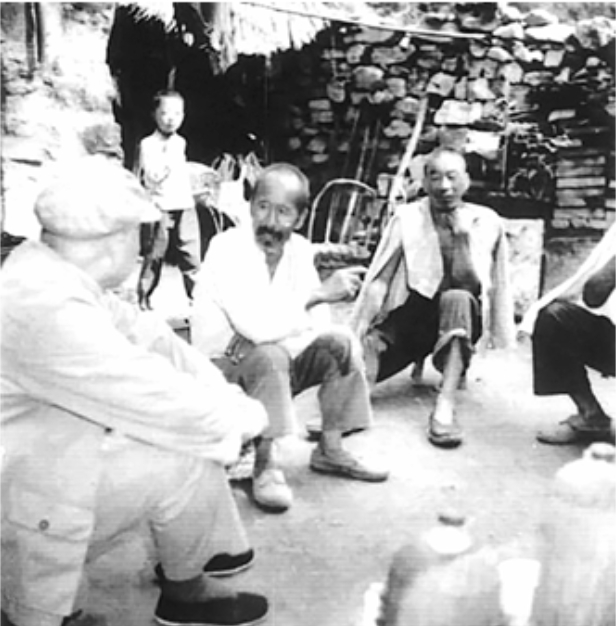

王尔鸣1941年时任白求恩学校政治教员,左克的恋人,得知左克牺牲的消息后悲痛欲绝,曾多次到当地寻找左克的牺牲地和墓地。图为1984年王尔鸣(左一)重返道士观,与知情人交谈

幸免于难的护士班学员李秀兰曾回忆:“沟底的血漫过脚踝……我看见刘主任用身体压住两个女学员,他的后背被机枪打成了筛子。有个日本兵用刺刀挑开他的白大褂,发现里面缝着红十字标志,竟然哈哈大笑……”

《白求恩军医学院发展史》记载,这次反“扫荡”是白校牺牲同志最多的一次。中共顺平县委、顺平县人民政府在2000年6月1日确认,“150余名白校学员英勇牺牲,烈士遗体掩埋在梯子沟外的山岬之上”。

战斗过后,准确地说,是日军对没有武器的八路军医护人员和伤员,进行了几乎是单方面的屠杀后,随即而来的暴行,更令人发指!

甄别处决:日军军医用听诊器检查幸存者,凡手心无茧者(判断为知识分子)立即枪决;

活体解剖:3名被俘学员被绑在沟内核桃树上做“外科教学示范”;

焚尸灭迹:下午2点,日军泼洒汽油焚烧遗体。(战后仅能通过牙齿、纽扣,辨认出89人)……

日军第一一〇师团作战日志及《扫荡作战详报》1941年10月6日条记载:“在梯子沟消灭女性卫生兵若干,焚烧处理……”“处置女性卫生兵20余名……”“按特殊作战纪律处理……”(“按特殊作战纪律处理”,为日军对性暴行的隐晦表述)

据掩埋“白校”烈士遗体的民兵回忆:“山野里到处丢弃着被刺刀挑破的背包,乱纷纷的医学讲义,破碎的锅碗和女同志的头梳、发夹。遇难者的遗体,横七竖八地躺在石头间、草丛中。男同志的脑袋被敌人的大皮靴踩扁了。女学生被敌人野蛮地糟蹋后,胸部被刺刀割得乱七八糟,惨不忍睹!”

村民王德福(1982年证言):“第二天去收尸时,看见崖下有七八个女兵……都被剥光了衣服,有的被绑在树上……”

护士长李蓝丁(1995年口述):“日军把女学员单独拖出来……”“我们后来在山沟里找到的遗体,衣服都被撕烂,身上有捆绑痕迹……”

李姓老人(2003年口述):“那年冬天雪特别大,开春雪化后,沟里的石头缝里都是人骨头……最揪心的是西边那片,十几具女娃娃的骨头,有的还保持着往山上爬的姿势,手指骨都抠进石头缝里了。”

1942年春,当地游击队秘密收殓部分遗骨,发现至少23具可辨认的女学员遗骸;1951年,完县县政府组织二次收敛,在梯子沟西侧崖下发现集中埋葬坑;20世纪80年代,文物普查时仍发现沟内有零星人骨,后移送烈士陵园;2009年,出土部分青年女性骸骨,盆骨骨折、耻骨上有刀痕(遭性暴力,随后遭虐杀)……

这些亲历者、目击者的口述记录,以及数十年来惨案现场不断出土的物证,与日军的记载相互印证。

不仅是“白校”

事实上,1941年10月6日下午,在梯子沟北口的槐树青、道士观和永兴村一带,牺牲的不只是白校这支队伍。同样因为觉得已经跳出了包围圈,再加上极端的疲惫和饥饿,冀中军区的后勤部门,包括工厂、剧团、制药厂、休养所等多家单位近千人,也在这一带停下来休息。在日军的反复搜捕中,这些没有战斗力的后勤人员,多数牺牲。烈士们的鲜血,顺着石头缝流到了下面的白银湖。晚上老百姓用湖水做饭,忍不住号啕大哭,因为水里全是一个个凝结的血块!

1941年10月6日下午,率队匆匆转移到易县南大平地村的杨成武,始终记挂着未能随大部队继续转移的“白校”队伍。当侦察员向他报告“‘白校’学生和伤员被敌人包围了……”血火中走来的杨成武忍不住痛哭失声。后来,杨成武在回忆录里写道:“这个血的教训告诉我们,最困难、最艰苦的时候,也往往是最关键的时候,千万不能松劲!千万不要怕疲劳!他们若是咬咬牙坚持走下去,也不致如此啊!我隐隐地有一种内疚感:我虽然曾经带着他们从虎口里突了出来,也劝说他们要跳得离敌人远一些,却未能说服他们随我们继续行动,我为此深感痛心。”

实际上,从当时的危急形势来看,如果不是杨成武恰好也率部来到了花塔山,没有一分区的战斗部队付出重大牺牲的坚决掩护和开路率领,那1941年10月6日,花塔山上陷入敌人包围且没有战斗能力的近3000军民,很可能连梯子沟都无法走出。

未竟的审判

1945年8月15日,“梯子沟惨案”过后不到4年,日本宣布无条件投降。

1948年,远东国际军事法庭多次要求提审日酋冈村宁次,但正在暗中利用冈村宁次出谋划策对付人民解放军的国民党当局,却称其有病,拒绝交人。1949年1月26日,在一场荒唐的审判之后(南京军事法庭),冈村宁次竟被“无罪释放”,直到1966年才寿终正寝。而直接制造“梯子沟惨案”的日军第一一〇师团一一〇联队,不仅在1938年到1943年间,反复对晋察冀根据地进行残酷的“扫荡”,更犯下了包括焚烧村庄、屠杀平民(如“沟里惨案”“野北惨案”“北管头惨案”“下陀惨案”等)、强征劳工(掳掠平民送往东北和日本做苦力,部分劳工死于虐待)、在占领区设立“慰安所”强迫中国妇女成为“慰安妇”等累累罪行。

在1941年的大“扫荡”中,狼牙山以南到唐县地区的作战由一一〇联队的3个大队承担。也就是说,这一时间段内,在这一地区制造的大屠杀,都同这些冈山日军脱离不了干系。但这些日本老兵撰写的《冈山步兵第百十联队史》中,对这些屠杀只字未提。抗战胜利后,日本一一〇师团并未被列为战争罪行重点调查对象,大部分平安回到日本。其高层军官,如时任师团长饭沼守等人,战后并未受到明确的法律制裁。

其后很长一段时间,因战争期间日军销毁档案且很多受害者难以系统举证、国共内战、中日关系变化等,日军制造“梯子沟惨案”等战争罪行直到今天仍未被充分揭露。

“白校”从1939年9月正式成立,到1945年抗战胜利的6年时间里,培养医护人员900余人。那些在“梯子沟惨案”中幸存下来的学员,后来成为各解放区医疗队伍的骨干。

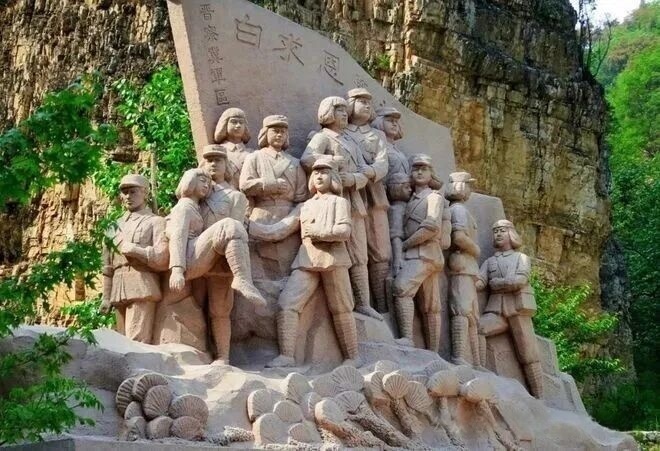

白求恩学校学子遇难遗址雕像

80多年过去了,每到深秋,梯子沟内外漫山红叶如血,层层叠叠地燃烧在苍茫的群山间。每一片红叶都像是一页血书,记录着80多年前那个惨烈的日子。“白校”的年轻学子们在此遇难时,他们的鲜血也一定染红过这山间的秋叶。

(原文刊载于《炎黄春秋》2025年第9期)

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198