From Captivity to Freedom: Allied-Chinese Collaboration in Rescuing POWs During the Japanese Occupation of Hainan (1942–1945)

冯庆昌[①] 周忠政[②]

摘要:太平洋战争爆发后,日军俘获大量盟军人员。为集中管理并利用其劳力,日本在包括海南岛在内的多地设立战俘营。其中,海南岛北黎战俘营关押着众多盟军战俘。基于详实的档案、民国报刊及老兵口述等一手史料,剖析日军设立北黎战俘营的始末及其对战俘的管理措施,揭露其系统性虐待行为,展现“囚禁”之残酷,进而聚焦海南军民与盟军力量如何展开合作营救行动,探讨这一“合作”模式的具体实践与成效,揭示战俘最终走向“自由”的艰难历程。

关键词:日军;战俘生活;“鸽子行动”;北黎

Abstract:After the outbreak of the Pacific War, the Japanese military captured a significant number of Allied personnel. To centralize control and exploit their labor, Japan established prisoner-of-war (POW) camps across multiple regions, including Hainan Island. Among these, the Beili POW Camp on Hainan Island detained numerous Allied prisoners. Drawing on primary sources such as archival records, Republic of China-era newspapers, and oral testimonies from veterans, this study examines the establishment and operational dynamics of the Beili POW Camp, exposing the Japanese military’s systematic abuses and the brutal conditions of captivity. It further analyzes collaborative rescue efforts between Hainan’s military and civilian forces and Allied personnel, exploring the practical implementation and outcomes of this "cooperation model." By reconstructing the arduous path from imprisonment to liberation, the paper reveals the resilience and solidarity that ultimately enabled POWs to regain their freedom.

Keywords: Japanese military; life as a prisoner of war (POW life); "Operation Pigeon";Beili

1941 年太平洋战争爆发后,日军俘获了大量盟军人员。为推行“以战养战”战略,日军在海南岛等地设立了战俘营,例如北黎营,并系统性地利用盟军战俘进行强制劳动,以此掠夺当地资源,石碌铁矿便是其中之一。在恶劣的环境下,战俘们遭受着残酷虐待,生存状况极为恶劣。学界对于日军战俘营体系已有一定研究,研究内容涵盖其政策、特征以及暴行等方面[③]。二战争结束后不久,便陆续有相关回忆录资料问世。这些回忆录是盟军战俘对苦难生活的真实记录,从个体视角记述并还原了战俘营的状况[④]。在国内,学者们针对不同地区的盟军战俘营展开了研究,其中对沈阳盟军战俘营的研究已较为系统。同时,上海、台湾、香港等地的盟军战俘营研究也取得了一定成果[⑤]。杨竞认为,沈阳盟军战俘营是“日军实施以战养战策略的结果”,具有“高度专业化、高死亡率和高级将领战俘在押”等特征[⑥]。焦润明、王铁军利用日本关东军宪兵队档案,对沈阳盟军战俘营的信函检查制度展开研究,发现日方试图通过对英美战俘的邮件和信函进行检查,获取美国国内战争动员、战争宣传、战争态度、参军参战动向、盟军战机型号、美军空袭作战方式以及对俘政策等相关情报[⑦]。

综合现有研究成果可知,学界对海南以外的海南盟军战俘营的研究尚显不足。诸如海南盟军战俘营的设置情况、战俘来源、日方的管理方式以及盟军战俘在海南的生活状况等问题,均未得到妥善解决。近年来,虽然有学者开始关注海南盟军战俘营的研究,但由于档案资料发掘不够充分,相关研究仍有待深入。此外,关于海南岛东方北黎盟军战俘营的详细探讨也却十分稀缺。目前,国内对此领域的研究主要依赖于何天义《日军侵华战俘营总论》中的部分章节[⑧],以及萨苏在《坦克装甲车辆·新军事》杂志上发表的《烽火海南——南海抗战纪实(九)》[⑨]一文中的简要叙述,且两者均未能深入分析北黎战俘营设立的动机,尤其是与资源掠夺及战俘劳动力利用之间的复杂关系。

值得注意的是,针对海南岛北黎盟军战俘营的深入探讨,尤其是聚焦其与资源掠夺的关联以及至关重要的“营救合作”环节,存在显著的研究空白。现有成果大多为概述性内容,未能系统解析海南当地抵抗力量与国际盟友如何协同行动以拯救战俘。鉴于此,本文聚焦海南北黎战俘营,深入剖析其“营救合作”机制。基于一手史料,解析战俘营设立背后的“囚禁”逻辑:其设立服务于日本的资源掠夺战略(如铁矿开采),选址与当地资源分布密切相关,凸显了其经济驱动性。同时,揭露战俘在战俘营中遭受的恶劣环境、繁重劳役、医疗缺失等非人待遇,凸显救援的紧迫性。此外,还聚焦“合作”核心,考察海南抗日军民(包括游击队[⑩]、民众网络)与盟军如何克服重重障碍,隐蔽接应、转移路线和安全庇护等协同机制,策划并实施营救行动。

一、囚禁:战俘的设立、管理、生活

(一)战俘营的设立、管理

1939年2月,日军侵占海南岛后,立即推行“以战养战”战略,对岛内自然资源展开了疯狂掠夺。为了支撑其战争机器的运转,自1940年2月起,日军在海南岛大规模开采羊角岭水晶矿、石碌铁矿和田独铁矿。

为了掠夺海南岛这些矿产资源并保障其持续开发,日军在石碌、八所一带大力进行基础设施建设, 修建了石碌至八所的铁路、八所港以及东方水电站。同时,为了进一步强化资源掠夺和对周边地区的军事控制, 日军还兴建了榆林港、八所至榆林及田独的铁路,以及三亚、黄流、加来等机场。

这些庞大的工程需要投入海量劳动力。为此,日军在海南北黎地区(今属东方市八所镇管辖)设立了盟军战俘营体系(其中八所战俘营是该体系下的一个集中营分支), 强制利用战俘和劳工来完成工程,并加强对战俘的监管。战俘主要来源于太平洋战场上的盟军被俘人员, 包括荷兰、澳大利亚、英国及印度籍官兵。他们由日军从东南亚战场(如安汶岛等地)俘获后,通过船只运抵海南的北黎港。在盟军战俘的回忆中,北黎盟军战俘营中的战俘遭受着非人的待遇。战俘营主要由多排建筑物构成:一排关押澳大利亚战俘;一排关押荷兰籍战俘;一排作为临时医务所,同时战俘营还关押部分中国籍和印度籍劳工和战俘。战俘营的营房为竹木结构,建材皆为就地取用。居住条件十分简陋,约800人挤在一个大棚内,还要接受日军的监视。[11]据战俘在法庭上的证词描述:

营房为日军利用杉木板建造而成,上边用铁皮板搭建,共150尺长······舍内并无床铺,唯用木板搭成太平铺状,离地二三尺,人即睡在其上,两旁木板以上盖铁皮均有漏洞,以致不能认为可避风雨···至于日人卫兵所用之木屋,则建筑甚为精致,其木材乃选用上等木料,编排而成,上盖铁皮亦用新装者,并由玻璃窗······[12]

在战俘营的大门入口处,设立了一个由木板制成的点名牌展示区。每片洋铁皮上都精心镌刻着战俘的名字,这些铁皮被有序地固定在展示区上。每天早上,例行的点名活动都会在这里进行,日军会逐一翻转铁皮以确认战俘的出勤情况。若有战俘因病或死亡无法出席,其对应的铁皮上的名字将会被墨水打上醒目的叉号,以示标记。

对所有战俘而言,饥饿是战俘营中的最大问题。战俘的伙食不仅严重匮乏,而且质量也极差。早饭为稀饭,偶尔有蔬菜,多数时间无法吃饱。由于食物不足,战俘们不得不在战俘营的角落里开辟土地种植蔬菜作物,像澳籍战俘(编号VX27000)D·T·诺南和(编号VX20199)R·费施维克就常常把战俘的粪便收集起来,用于给菜地施肥。被救战俘在香港九龙城澳洲日战俘第一法庭上的供词则显示:

“1945年5月4日后,时隔和平前不久,海南岛缺食大感恐慌,以此澳洲及荷兰战俘,在八所之集中营中,无饭可食,以致饿毙者甚众,唯在死亡证明书上,日人不准用‘饿毙’字样为致死原因,并企图掩饰真相,嘱用‘脚气’及‘营养不良’等字样代替。”[13]

战俘们常捕捉老鼠、蜥蜴、蛇来充饥。战俘营位处海南岛西南端,天气炎热,卫生状况极差,跳蚤、苍蝇,老鼠、蚊子横行,传染病肆虐。战俘主要遭受痢疾、脚气病、营养不良、痔疮、肠炎、疟疾、饥饿、坏血病等的困扰,死亡率极高。例如荷兰籍战俘J·哈特预备役中尉,在安汶战役失败后被日军关押在北黎战俘营里后,体重就从11英石[14]1磅减少到6英石,还要忍受痢疾的折磨。来至海鸥大队,编号为VX31225 D·J·芬德雷从重11英石减为7英石3磅;VX37156 H·R·马丁,从重13英石减为8英石;VX6050 A·H·汤姆林,从重10英石9磅减为6英石9磅。由此可见,这些海鸥大队的队员在安汶被俘后,长期被关押在北黎盟军战俘营里,身体状况非常差,饱受各种疾病困扰,得不到及时有效的治疗。

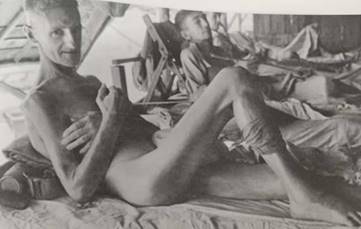

图1:澳大利亚籍(编号VX41598)W·A·皮特里列兵正躺在临时医院病床上,忍受着饥饿的折磨

(二)战俘的生活

战俘进入集中营后,需严格遵守集中营所规定的各项规章制度,并接受日方管理者的所谓“训练”与“改造”。经过三个月的“改造”期,战俘们会被转送到各个劳动场所,为日本的经济掠夺活动提供无偿的劳动力。根据学者何天义的调查和研究可以得知战俘营管理模式:战俘在早上7点半起床,排队之后点名并举行升旗仪式。战俘必须要对日本旗表示足够的尊重。随后是进行一天的的劳作。下午及晚饭后,日方要以“训话”形式对战俘进行奴化教育。夜间日军岗哨不停地移动巡逻。[15]日军的点名与升旗仪式,以严格的纪律要求每名战俘肃立,即便内心满是抵触情绪,也不得不在形式上对日本国旗表示尊重。这一复合仪式,在表面上是对个体战俘的逐一清点与确认,实际上是对战俘身份与处境的一种无言强调。而日军更是借由“训话”之名,实施系统性的思想控制与精神奴役教育,旨在逐步磨灭战俘的抵抗意志,彻底灌输服从与顺从的观念。

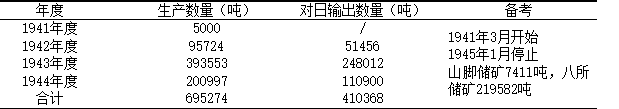

日军对战俘的“训练”、“改造”主要是以劳役的形式完成。劳役都是修建各种基础性工程。战俘和劳工在海南从事修桥、铺路、开矿、农业种植等劳动。日军为了开发位于北黎八所港北50公里,今昌江县中部石碌镇境内的石碌铁矿,动用了大量的劳工和战俘。石碌铁矿是我国质量品位最高的大型露天铁矿之一,其平均品位达到了51.15%,而最高品位更是高达68%,这使得它成为世界上罕见的富铁矿。据估计,该铁矿的存储量超过了一亿吨,充分显示了其巨大的资源潜力。除此之外,石碌铁矿还是一种优质的伴生矿,伴生着丰富的钴、铜、硫、铝等多种矿产资源,这进一步提升了其经济价值和战略地位。因此,石碌铁矿不仅在我国矿产资源中占据重要地位,同时对经济发展具有重大意义,日本在占领海南岛之后大力开发其资源。日军在海南石碌铁矿的开采情况可见下表:

表1 石碌铁矿的生产及输出情况

资料来源:日本大藏管理局:《关于日本人海外活动的历史调查--海南岛篇》,日本大藏管理局1947年编辑印刷,第122页。

由此可见,北黎战俘营的选址并非偶然,而是经过深思熟虑的经济考量。该地区不仅拥有丰富的铁矿资源(如石碌铁矿),还便于修建铁路、港口等基础设施,以支持资源的运输和进一步开发。日军通过战俘的强制劳动,不仅降低了劳动力成本,还极大地提高了资源开采效率,为其战争行动提供了坚实的物资保障。

为了加速掠夺石碌铁矿,日本军国主义者从各地广泛征调人力资源,其中不乏盟军战俘。这些战俘和劳工在日军的严厉驱使下,被迫从事极度繁重且充满危险的工作,每天的工作时长长达十几个小时。他们稍有不慎,便会遭受日军的残酷殴打,甚至因此丧命。在1945年8月日本宣布投降后,部分在海南岛北黎湾之八所从事苦役的盟军战俘,主要是澳军和荷印军士兵,得以被盟军解救。这些战俘中的许多人后来为战后日本宪兵战争暴行的审判提供了关键证词。他们不仅详细描述了自己所遭受的苦难,还揭露了日军在海南岛对中国平民的残暴行径,为正义审判提供了有力的证据。

澳大利亚籍战俘史密斯中尉(D.W.Smith,兵级号VX34426)的证词:

“大约在1943年1~3月间,我与史考特中校在八所盟军战俘营外面遇到了一位名叫大卫·格兰迪(David Grandi)的菲华混血儿,会说英语,通过他传递给自己关于日本虐待中国人及盟军战俘的若干情况。当时,约在1942年年底左右,日军从香港船运了大批中国人到海南岛,有数千人之多。据他们说,日军香港当局给这些船运来琼的中国人两个选择,要么在香港挨饿等死, 要么由日本人安排工作。日本人许诺说,在南边会有许多不同性质的工作等着他们去做。许多人听信了日本人的话上了船,其中有许多人还是行政人员和店员,经验丰富。但他们一旦给运送到海南岛之后,就被强制进行繁重的体力劳动,做苦工。没有所承诺的工作,也没有吃,更没有工钱。当时在八所港的主要工作是修建存放铁矿石的驳岸,而从火车站到港口驳岸的通路的修建,就需要大量的劳工。这些繁重的体力工作都由日本的三井公司管理。这些日本平民也极为凶残,苛刻虐待劳工。为赶进度,他们拼命驱使劳工进行高强度的工作。”[16]

据格兰迪告知,这些日本人每天都无缘无故鞭打劳工,许多人被打得断手断脚,有病也不给治疗,死亡率惊人。一旦因死亡使劳工的人数下降到一定程度时,就会又有劳工被从香港等地船运到此。手段与上述相同。1942年底到 1943年初的那段时间,在八所的澳军战俘也与这些中国劳工一同进行上述高强度工作。格兰迪就见到每天都有大批死亡的中国劳工等待收尸房去埋葬。

据来自澳大利亚的老兵阿索尔·普莱泽尔所言:

“战俘营的战俘每天早上7点钟起床做工上班,到下午6点放工回到宿舍。每天要劳动十几个小时以上,劳动时做工稍微慢点就被日本监工暴打。由于海南岛海岸的八所港,拥有丰富的矿藏,日军迫切需要这些物产,外出劳役战俘的首要任务,就是在码头上修筑坡道引路,铺设铁轨。由于战俘和劳工长期忍饥挨饿,身体经不住监工的殴打,经常是出现死亡的情况。”[17]

澳军战俘中的一位军官报告说,在许多情况下,那些奄奄待毙的中国劳工就被日本人扔到了营房外面,等待收尸房去收尸掩埋。这些劳工和战俘的另一项主要工作, 就是去离八所70公里之外的石碌铁矿挖矿。所有在八所违反日本人规定的劳工,哪怕是小小的过错,都被送到那里去做苦工。实际上,被送到石碌就意味着给判了死刑。在那里,日本人不发衣服,只配给少量的食物,也有一点点工钱,但却无处可消费。每个在那里的劳工都有编号,一旦逃走被抓回,都会被打得皮开肉绽。如果侥幸未被打死,还会给送回矿上挖矿。[18]

上述格兰迪等人的陈述是日本军国主义者剥夺人权、欺瞒蒙骗、残酷虐待劳工、战俘方方面面的一个见证。据研究者相关记述,日本侵略者总共从香港船运了超过两万的中国劳工到海南岛,只有5000人最终活了下来。[19]

日军在二战期间对盟军战俘(包括澳大利亚籍战俘)实施的残酷虐待(如强迫劳动、食物短缺、医疗漠视等行为),引发了澳大利亚政府的严重关切。1942年起,澳大利亚政府通过中立国瑞士的外交渠道,正式向日本政府提出严正抗议,要求其停止虐待行为并改善战俘待遇[20]。

图2:澳大利亚第2/21步兵营战士(编号QX16243)H·O·罗宾森列兵在北黎盟军战俘营里忍受着痢疾和饥饿的折磨

二、自由:盟军战俘的解放

(一)海南军民合作救治盟军人员的行动(1943-1945)

在国共两党的领导下,海南军民在抗击日军的同时,千方百计地解救盟军战俘和美军飞行员。1943年9月,琼崖抗日纵队第四大队在昌江、北黎作战中解救22名印度籍和荷兰籍战俘。10月,琼崖抗日纵队在昌江作战中解救13名英籍战俘。同年,约10名不堪折磨的盟军战俘(含代号“海鸥”行动队员)成功逃脱北黎战俘营。在海南共产党抗日力量接应下抵达东方市老欧村,得到村民掩护。部分人员随后正式加入海南抗日游击队,与中国军民并肩作战。1944年,第二支对第一大队在乐东附近伏击日军一辆军车,营救了车上二十七名被日军抓来做苦工的印度等外国人。我军还营救了被日军抓来服苦役的澳大利亚劳工二十八人和收容一大批港澳劳工[21]。

1944 年起,随着国际形势发生显著变化,为琼崖地区的抗战局势带来了新的转机与挑战。在国际层面,希特勒法西斯在苏联红军与英美盟军的联合攻势下逐渐走向崩溃边缘,日本帝国主义在太平洋战场也陷入困境,处境日益艰难。

在此背景下,琼崖的抗战形势同样经历重大转变。自 1944 年春季起,琼崖抗日根据地的军民展现出英勇顽强的战斗精神,多次成功粉碎日军的“蚕食”与“扫荡”行动。凭借着顽强的斗志和有效的战略战术,抗日根据地迅速扩展,遍布海南全岛,形成了对日军的包围之势。与此同时,英美盟军从西南大后方频繁起飞,飞机多次飞越海南岛上空,对日军军事据点实施精准轰炸,给日军造成了巨大压力。面对内外夹击的困境,岛上的日军不得不收缩兵力,龟缩在据点中负隅顽抗。而琼崖特委敏锐地察觉到局势的变化,为配合盟军即将到来的反攻,解救战俘与国际友人,于 1944 年 12 月 12 日发出《加紧准备,驱敌出琼——琼崖特委六点指示》,该文件中就明确指出:

“······盟军已经在菲律宾登陆,是登录中国作战的先声,而菲律宾战争解放后,迅速占领琼崖,已经不是值得怀疑的了。盟军什么时候会在琼崖登录呢?我们估计可能是明年春季(如果没有其他变化的话),而战争在琼崖的结束,可能在明年秋季,而迎接盟军登陆与配合盟军作战的任务,现在已经落在我们的身上。······为了完成这历史的重托,首先就要在最近数个月中,开足马力进行准备工作,以使我们有足够的力量和盟军配合反攻,驱敌出琼······。”[22]

在后续行动中,琼崖军民积极践行指示精神。1945年5月, 一架美军飞机在崖县荔枝沟附近失事,飞行员跳伞后遭日军追捕。当地乡政府闻讯,立即派出民兵成功搜寻并营救。鉴于飞行员面临的持续危险,琼崖特委随后正式要求各根据地军民全力配合盟军作战,加强搜救合作,随后该名飞行员被当地民兵救起并掩护起来[23]。

7月, 一架美军飞机在三亚榆林港附近被击落,飞行员沃特尔·福雷斯特尔中尉被中共陵水抗日武装找到并护送至陵崖保乐边区仲田岭驻地。此外,边区指派专人照料。在物资极度匮乏的敌后,竭力保障其营养(每日约1市斤肉食、禽蛋水果),因地制宜制作食品(如蒸木薯块),并专门购置布料为其缝制合身衣物替换飞行服,官兵宁可自己吃苦也不愿委屈盟军朋友。日军投降后,中尉被安全护送至盟军代表处。

此外,曾有两名澳大利亚籍战俘成功地逃出了战俘集中营。他们在八所东部的老欧村得到了当地群众的掩护和照顾。由于两人长期遭受日军的虐待,身体羸弱,后来不幸病故[24]。据老欧村村民符天祥回忆:

“他们不吃米饭,我们只能尽量做面粉之类的东西给他们吃,照顾他们。他们病重,我们给他们熬中药吃。”[25]

(二)“鸽子行动”[26]

随着战争的不断发展,英美盟军开始了大规模的反攻,特别是中途岛海战和瓜岛战役后,日本在太平洋各个战场上接连遭到重大的失败。这成为太平洋战争的转折点,日本不得不从战略主动转向战略防御。1945年5月,在苏联红军和英美盟军的联合进攻下,德国宣布投降,欧洲战场结束。同年的8月15日,日本宣布接受《波茨坦公告》,宣布无条件投降。

在日本宣布投降后,美国战略情报局发起了解救盟军战俘的“多诺万鸟行动”[27]。而海南北黎盟军战俘的解救任务就被称为“鸽子行动”。

为了确保解救任务的顺利执行,美国战略情报局深思熟虑后,任命经验丰富的约翰·辛洛布上尉担任分遣队队长。鉴于北黎战俘营的日军可能对一名上尉的权威表示怀疑,进而不愿配合解救行动,盟军总部审慎地决定将辛洛布上尉晋升为少校,以提高其在日军中的声望和影响力。

为增强行动的协调性和效率,盟军总部还为救援队配备了电台等先进的无线电设备,以便在行动过程中进行实时通讯,确保指挥畅通无阻,从而顺利解救战俘。

1945年8月25日,约翰·辛洛布少校率领的分遣队从云南昆明机场起飞,他们穿越越南上空,抵达北部湾,并最终降落在海南东方八所。这支精干的分遣队由9名成员组成,包括8名训练有素的美军士兵以及一名精通中日双语的中国翻译。为了降低冲突风险,辛洛布严格规定队员只能携带自卫手枪,禁止携带任何可能引起日军警觉的盔甲和重机枪。通过这样的准备和安排,他们为成功解救战俘打下了坚实的基础。

当天上午10时半,救援队乘坐的C-47飞机到了海南东方八所的北部。在目视确认了着陆区后,9名分遣队员冒险低空跳伞并成功着陆。虽然日本已经在1945年8月15日宣布投

降,但是部分地区零星交火时有发生,救援队的飞行员非常担心遭到日军的攻击。投送完队员后,进行第二次通场投递包裹时飞机高度过低,降落伞由于没有足够的高度减速,导致包裹、药品以及食物全都摔毁,两部电台损坏。救援队与昆明总部的联系完全中断,行动完全靠自己的力量。

救援队成员们刚刚着陆,尚未解决眼前的种种困难,全副武装的日军守卫队便开着卡车迅速抵达了空降现场。辛洛布队长立即迎上前去,向日军军官亮明身份,并详细解释他们此次执行的紧急救援任务,明确要求日军配合行动,确保救援任务得以顺利完成。

然而,北黎战俘营的日军起初对救援队的到来并不买账,他们不仅拒绝配合,还企图销毁可能暴露其罪行的证据。面对这种局面,救援队队员们心中焦急,但他们深知只有保持冷静和理智,才能更有效地推动救援行动。

于是,辛洛布队长提高了声音,对日军军官进行了严厉的呵斥。他强调:“日本已经接受了《波茨坦公告》,无条件投降。这意味着你们必须无条件配合我们的救援行动。如果你们继续阻挠,我们将不得不采取必要的措施,后果将由你们自行承担。”

通过这番坚定而有力的表态,辛洛布队长希望能够震慑住日军,迫使他们认识到配合救援行动的重要性。日军指挥官在深思熟虑后,下令将分遣队队员及其携带的物资运往北黎盟军战俘营。分遣队抵达战俘营后,立即被日军严密监控在一所房子内,日军士兵荷枪实弹地站在外面守卫,气氛异常紧张。

8月28日,一名从三亚匆匆赶来的日军大佐与分遣队队员会面进行交涉。然而,这位大佐的态度消极推诿,显然缺乏解决问题的诚意。面对这种消极态度,救援队队长辛洛布决定采取强硬措施,他积极采取行动,甚至为可能发生的军事冲突做好了充分准备。

在辛洛布队长坚决的态度和强大的压力下,日军最终不得不妥协。战俘集中营那扇紧闭已久的大门终于缓缓打开。此刻,救援队队员们发现,许多战俘由于长期遭受折磨,身体虚弱无力,疾病缠身,只能躺在担架上等待救援。救援队队员迅速行动,小心翼翼地将这些战俘抬上卡车,送往安全地带。他们的行动迅速而有序,为这些饱受苦难的战俘带来了希望和新生。根据救援队员拉尔夫·叶百柯(英译,Ralph Yempuku)[28]后来的回忆:

“我们的六人小组成功跳伞至海南岛,迅速评估了当地局势并决定采取救援行动。我们成功营救了大量的澳大利亚人和荷兰人,为他们提供了必要的援助和庇护。紧接着,我们建立了安全保护区,以确保被救人员免受进一步伤害。此外,我们还设置了临时的医院设施,以处理伤者的紧急医疗需求。同时,我们制定了详细的疏散程序,以确保所有人能够安全有序地离开危险区域。因此,我们小组后来因这些“人道主义救援任务”的卓越表现而获得了美国士兵奖章的表彰。[29]”

随后,盟军精心策划了一项行动,旨在通过火车将解救出的战俘安全运送至三亚的医院接受治疗。然而,当火车刚刚驶离北黎湾不久,便遭遇了当地武装在铁路上预先埋设的炸药,导致铁轨被炸毁,第一次铁路运送尝试因此宣告失败。[30]面对这一突发情况,盟军迅速调整策略,由雷纳德·伍兹上尉负责指挥,并巧妙地利用日军红十字会武装人员作为护卫,最终确保了后续的铁路运送计划得以成功实施。

战俘陆续被转运到三亚的医院接受治疗,待身体恢复差不多后,乘坐军舰撤离到香港。他们在最后进行补给和休整后陆续返回各自的祖国。据统计,“鸽子行动”解救出的盟军俘虏人数为:澳大利亚籍战俘263名,荷兰籍战俘245名。而据战俘营解救队长辛洛布的报告,则是260名澳大利亚籍以及267名荷兰籍军人。当时住院的战俘分别为澳大利亚士兵80人,荷兰军人91名[31][32]。

9月14日,“鸽子行动”小组任务结束,成员先返回昆明后去了香港。

图3:美国战略情报局分遣队的日裔美国人(二代)Yempuku(拉尔夫·叶百柯)与日本军官在空降救援现场交谈

四、结语

日军在北黎设立战俘营,兼具军事管控与经济掠夺的双重目的。 集中关押盟军战俘,既为打击盟军士气,更旨在将其变为强制劳动力,以“以战养战”模式掠夺海南战略资源(如石碌铁矿)。营址靠近矿区,正是这一经济意图的直接体现。北黎营的运作充分暴露了日军的残暴, 战俘基本人权被剥夺,在恶劣环境下超负荷劳作,遭受系统性虐待。饥饿、疾病与严酷劳役导致死亡率畸高,生命被肆意践踏。北黎暴行是日军在华战俘迫害模式的缩影,亦是日本军国主义战争罪行的铁证。

然而,在此极端压迫与生存危机下,重获“自由”的希望,最终依赖于外部力量的介入与协作。 面对北黎营的残酷现实,海南抗日军民(包括地方游击队、地下网络及普通民众)与盟军力量克服重重风险与障碍,紧密合作。这一合作成为战俘、劳工从“囚禁”迈向自由的关键。这些跨国救援行动,不仅挽救了生命、支援了盟军作战,也为世界反法西斯战争的胜利作出了重要贡献。

参考文献

[1]茶園義男.大東亜戦下外地俘虜収容所[M].東京:不二出版,1987 .

[2]Levering, R. W., Horror Trek. A True Story of Bataan, the Death March and Three and One-Half Years in Japanese Prison Camps[M].Dayton, Ohio: Horstman Print. Co., 1948.

[3] Devereux, J. P. S.. The Story of Wake Island [M].Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1947.

[4]钟淑敏.俘虜收容所———近代台湾史的一段悲歌[C]//曹永和先生八十寿庆论文集.台北:乐学书局,2001:261 - 288.

[5]张晴、何麦克.揭秘台湾战俘营[C]//中国及太平洋抗战与战俘问题研究———中国及太平洋抗战与战俘问题国际学术研讨会文集.沈阳:辽宁人民出版社,2009:152 - 160.

[6]叶樱. 二战时期台湾盟军战俘营研究[J].辽宁大学,2012(5) .

[7]Daniel G. Dancocks, Enemy Hands. Canadian Prisoners of War 1939–45[M]. Edmonton: Hurtig Publishers Ltd., 1983 .

[8]Tony Banham, Not the Slightest Chance. The Defence of Hong Kong, 1941[M]. Hong Kong: Hong Kong Press, 2003.

[9]Charles G. Roland, Long Night's Journey into Day.Prisoners of War in Hong Kong and Japan, 1941–1945[M]. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2001.

[10] 杨竞.奉天盟军战俘集中营考略[J].历史研究,2009( 1) 96 .

[11]焦润明、王铁军.日军“奉天俘虏收容所”的信函检查与对美情报收集[J].历史研究,2009 (5)184 .

[12]何天义.日军侵华战俘营总论[M].北京,社会科学文献出版社,2013.

[13]萨苏.烽火海南——南海抗战纪实(九)[J].坦克装甲车辆·新军事,2019(9).

[14]海南省委党史研究室(海南省地方志办公室).拯救八所盟军战俘图片资料选编[M].未公开出版,2015(5).

[15]作者不详.居所难避风雨[N].工商日报(香港),1948-01-14.

[16]作者不详.海南岛俘虏集中营战俘多人乏食饿死[N].工商日报(香港),1948-01-14.

[17]张帅.日军战俘营里中国战俘的生存状况及精神世界[J].上海对外经贸大学学报,2018(1).

[18]新华社专稿.跨洋访问:澳大利亚老兵忆述二战海南盟军战俘营[EB/OL].htt://www.ln.org/jizhe/2007-11/23/content-11753793.htm..

[19]个人图书馆.澳军战俘见证日军在海南对中国人的暴行[EB/OL]. http://blog.sina.com .

[20]作者不详.日本虐待澳洲战俘[N].国风日报,1944-11-22.

[21]琼崖武装斗争史办公室编.琼崖纵队史[M].广州:广东人民出版社,1986.

[22]海南行政区(海南省)琼崖革命根据地财政税收领导小组办公室、海南省档案馆编.琼崖革命根据地财政税收史料选编(第一册)[M].海口:海南省人民出版社,1984.

[23]央视新闻.澳大利亚总督海南东方市祭扫“海鸥支队”英烈[EB/OL].http://m.news.cntv.cn/2015/03/28/ARTI1427479498029323.shtml,2015(3).

[24]作者不详.美军日语翻译Ralph Yempuku与解救海南岛八所盟军战俘[EB/OL].

http://www.javadc.org/OSS%20Det%20101%20Yempuku.htm.

[25]林诗成.八所战俘集中营的黑暗历史[N].海南日报,2009-2-9.

[26]魏如松.“失去的营”从地狱归来[N].海南日报,2010-8-16.

[27]魏如松.二战盟军战俘地狱生活:饥不择食、老鼠都抓来吃[N].海南日报,2010-8-16.

[28]作者不详.英荷印战俘滞留海南岛[N].广州日报,1945-10-1.

[①] 冯庆昌,男,海南海口,海南广播电视总台副台长、总编辑,高级记者,海南大学国际传媒学院教授,研究方向新闻传播学。

本文系中国近现代西南区域政治与社会研究中心重大课题项目“西南少数民族抗战史研究”(XNZZSH25014)的阶段性成果。

[②] 周忠政,男,海南乐东人,四川师范大学历史文化与旅游学院硕士研究生,研究方向中共党史、中国近代史。

[③] 茶園義男:《大東亜戦下外地俘虜収容所》,東京:不二出版,1987 年。

[④] 回忆录资料有Levering, R. W., Horror Trek: A True Story of Bataan, the Death March and Three and One-Half Years in Japanese Prison Camps (Dayton, Ohio: Horstman Print. Co., 1948); Devereux, J. P. S., The Story of Wake Island (Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1947等。

[⑤] 台湾盟军战俘营研究:国内关于台湾盟军战俘营的研究已有一定积累。例如,钟淑敏在《俘虜收容所———近代台湾史的一段悲歌》(收录于曹永和先生八十寿庆论文集编辑委员会编的《曹永和先生八十寿庆论文集》,台北乐学书局 2001 年出版,261 - 288 页)中,从历史视角对台湾盟军战俘营进行了探讨。张晴、何麦克在《揭秘台湾战俘营》(收录于井晓光、王建学、李永璞主编的《中国及太平洋抗战与战俘问题研究———中国及太平洋抗战与战俘问题国际学术研讨会文集》,辽宁人民出版社 2009 年出版,第 152 - 160 页)里,对台湾战俘营的相关情况进行了揭示。此外,叶樱在 2012 年完成的硕士学位论文《二战时期台湾盟军战俘营研究》(辽宁大学)中,也对该主题进行了深入研究。香港盟军战俘营研究:目前,笔者尚未发现有关香港盟军战俘营的中文研究成果。不过,在英文研究方面,已有一些重要成果。可参见:Daniel G. Dancocks, Enemy Hands: Canadian Prisoners of War 1939–45, Edmonton: Hurtig Publishers Ltd., 1983; Tony Banham, Not the Slightest Chance: The Defence of Hong Kong, 1941, Hong Kong: Hong Kong Press, 2003; Charles G. Roland, Long Night's Journey into Day: Prisoners of War in Hong Kong and Japan, 1941–1945, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2001等。

[⑥] 杨竞:《奉天盟军战俘集中营考略》,《历史研究》2009 年第 1 期,第 96 页。

[⑦] 焦润明、王铁军:《日军“奉天俘虏收容所”的信函检查与对美情报收集》,《历史研究》2009 年第 5 期,第 184 页。

[⑧] 何天义:《日军侵华战俘营总论》,北京:社会科学文献出版社,2013 年,第 298 页。

[⑨] 萨苏:《烽火海南——南海抗战纪实(九)》,《坦克装甲车辆·新军事》2019 年第 9 期。

[⑩] 注:这里的游击队主要是中共领导下的琼崖纵队、民兵武装。

[11] 海南省委党史研究室(海南省地方志办公室):《拯救八所盟军战俘图片资料选编》,海口:未公开出版,2015年,第5页。

[12]《居所难避风雨》,《工商日报(香港)》,1948年01月14日,第6版。

[13] 《海南岛俘虏集中营战俘多人乏食饿死》,《工商日报(香港)》,1948年01月14,第6版。

[14] 注:1英石=14磅=6.356千克。

[15] 张帅:《日军战俘营里中国战俘的生存状况及精神世界》,《上海对外经贸大学学报》2018年1月,第25卷第1期。

[16] 萨苏:《烽火海南——南海抗战纪实(九)》,《坦克装甲车辆·新军事》2019年第9期。

[17]《跨洋访问:澳大利亚老兵忆述二战海南盟军战俘营》,新华社专稿,新华网:htt://www.ln.org/jizhe/2007-11/23/content-11753793.htm.,2015年3月。

[18]《澳军战俘见证日军在海南对中国人的暴行_》,个人图书馆,新浪网: http://blog.sina.com ,2007年3月18日。

[19] 同上①。

[20]《日本虐待澳洲战俘》,《国风日报》,1944年11月22日,第2版。

[21] 琼崖武装斗争史办公室编:《琼崖纵队史》,广州:广东人民出版社,1986年9月,第180页。

[22] 海南行政区(海南省)琼崖革命根据地财政税收领导小组办公室、海南省档案馆编:《琼崖革命根据地财政税收史料选编(第一册)》,海口:海南省人民出版社,1984年12月,第77页。

[23] 注:该名飞行员后来在抗战胜利后被英美军盟军护送回国。

[24] 海南省委党史研究室(海南省地方志办公室):《拯救八所盟军战俘图片资料选编》,第11页。

[25]《澳大利亚总督海南东方市祭扫“海鸥支队”英烈》,央视新闻:http://m.news.cntv.cn/2015/03/28/ARTI1427479498029323.shtml,2015年3月28日。

[26] 美国战略情报局在中国战区设有盟军战俘营的8个城市或者地区实施救援行动。他们把这些营救任务代号都冠以不同的禽类的名称。其中拯救海南八所北黎盟军战俘营的行动称为“鸽子行动”。

[27] 1945年美国发起的“抢救囚禁在中国东北的盟军战俘”的军事行动。由于该行动的每个分遣队均以“鸟”为代号,所以此次空降拯救行动就叫“多诺万鸟行动”。

[28] Ralph Yempuku(1920-1954)是一位日裔美国人,在二战期间担任美军日语翻译和情报官,以其语言技能和文化背景,在太平洋战场扮演了关键角色。其中,他参与的海南岛八所盟军战俘解救行动,是1945年二战结束时的一次重要人道救援行动。Yempuku不幸于1954年因飞机事故去世。

[29] Ralph Yempuku:《美军日语翻译Ralph Yempuku与解救海南岛八所盟军战俘》,

http://www.javadc.org/OSS%20Det%20101%20Yempuku.htm,2008年6月30日。

[30] 注:据作者实地调查,此次事件的主要原因是琼崖纵队在孤悬海外、信息闭塞的困境下,独自抗击日军。同时,琼西南当地的抗日部队由于未能及时接收到上级的通知和指令,导致两者在协调上出现了断层,从而间接导致了此次不幸事件的发生。

[31] 何天义:《日军侵华战俘营总论》,第303页。其引用的数据来源包括:林诗成:《八所战俘集中营的黑暗历史》,《海南日报》,2009年2月9日;魏如松:《“失去的营”从地狱归来》,《海南日报》,2010年8月16日;魏如松:《二战盟军战俘地狱生活揭秘:饥不择食吃老鼠》,《海南日报》,2010年8月16日。

[32] 但据笔者通过实地走访调查及参考民国报刊杂志(特别是《英荷印战俘滞留海南岛》,《广州日报》,1945年10月1日,第1版)一文考证,解救出该战俘营的实际盟军战俘构成应为:英国人184人(其中患病治疗56人),荷兰人178人(其中患病治疗40人),澳大利亚人约260人(其中患病治疗80人)。据此计算,总人数约622人(此数字包含在治疗期间去世者),此外还有部分印度籍战俘和中国籍劳工(笔者目前还查不到具体人数)。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198