内容摘要:新四军,吸引了美国女记者史沫特莱、加拿大女护士尤恩。她们在新四军抗战医疗上,耐心救治和护理,采购器材和药品,表现了人道主义精神和国际主义战士的高尚情操。史沫特莱作为著名记者,其作品再现了中国抗战可歌可泣的故事,表达了对共产党人的高度赞扬,充满中国抗战必胜信念,新四军华中根据地的情景和人物历历在目。历史不能忘记,她们作为国际友人,为中国新四军的抗日战争,克服困难,无私奉献,精神永存,是新四军历史上珍贵的一页。

关键词:史沫特莱,尤恩,新四军,医疗,叶挺

在新四军军部,活跃着两个国际女友人,她们是美国女记者史沫特莱(Agnes Smedley,1892-1950)和加拿大女护士尤恩(Jean Ewen,1912-1987,白求恩助手兼翻译)。她俩宛若姐妹,同心同德,在新四军抗战中,全力救治和护理伤员,想方设法采购器材和药品,付出多多,表现了国际主义战士的高尚情操。史沫特莱作为著名记者,其作品再现了中国抗战可歌可泣的故事,表达了对共产党人的高度赞扬,充满中国抗战必胜信念,其笔下新四军的情景和人物历历在目。她们作为国际友人,满腔热血,共同努力,抗击法西斯主义,维护公平正义和人道主义,最后骨灰安葬在中国大地(史沫特莱在北京八宝山、尤恩在河北唐县晋察冀烈士墓地),其光荣事迹和仁爱精神永存。

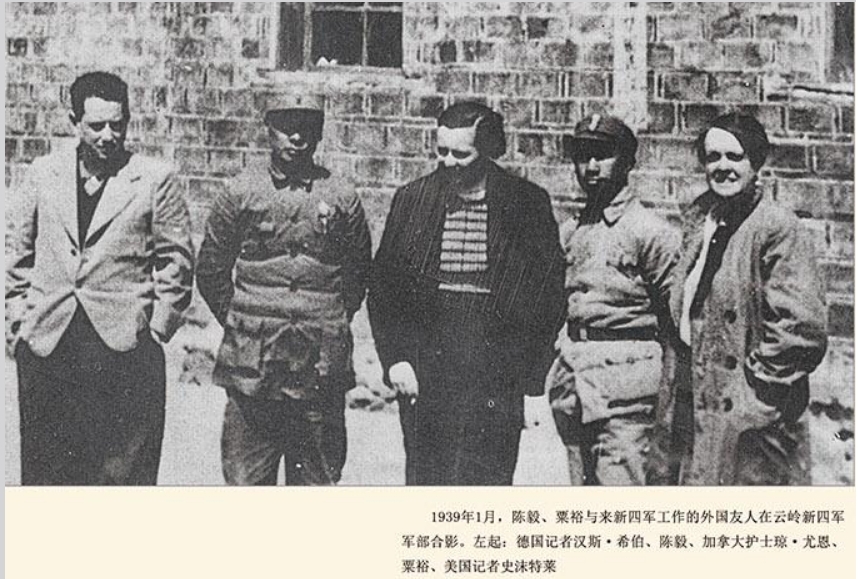

历史照片

一、战地救助

1938年11月,史沫特莱到达位于安徽泾县云岭的新四军军部。她最关心的是新四军战地医院的救护。作为一名记者,他更是一个革命战士,身着新四军军装,喜欢和群众打成一片。她要求住在医院里,夜以继日工作,总是穿着干净的白罩衣,在病房里忙个不休,为战士处理伤病,还把病房打扫得干干净净。她常常一大清早就跑到山上采摘野花,为伤兵着想,安慰大家紧张心情,插在装有清水的玻璃瓶里,放到重伤病号的床头,美化环境。史沫特莱还积极参与卫生宣传和部队卫生建设,无私地拿出自己写书的版税和英国大使捐的一笔钱,为新四军建造了第一个专门灭虱、洗澡和治疗癣疥的医疗站,切实改变脏乱差的医疗条件。作家孟伟哉研究了她的奉献、她与诗人毛泽东、鲁迅、丁玲、茅盾、林语堂、萧红的交往历史后,从文学一个角度,感慨万千:“史沫特莱虽是外国人, 但她最富意义的年华, 最富意义的人生经历和最有价值的文学成就, 是在中国的大地上, 是在中国一个铁血烽火、风云激荡的时代。”[①]

史沫特莱邮票

史沫特莱邮票 新四军伤兵医院一角(史沫特莱《中国战歌》原插图)

史沫特莱在新四军的足迹主要是:1938年11月至1940年4月间,作为一名在战区访问时间最长的外国战地记者,史沫特莱风风火火,穿梭各地,采访和报道了新四军和游击队,主要活跃在周恩来介绍的项英和叶挺领导下的新四军军部,仔细记录了她见到的张云逸(新四军第三支队司令员)等的活灵活现的事迹,还有新四军第五师的李先念(司令员)、陈少敏(女政委)等将士。1939年8月,史沫特莱北渡长江,前往皖中新四军根据地前夕,叶挺军长对她说此行艰苦,如穿非洲,行程数月后,才可到达重庆。新四军军部把印度总理尼赫鲁询问“何时何地可以见面”的电报,费尽周折,辗转交给了史沫特莱,对她关爱备至。1939年9月,史沫特莱和新四军医疗队一起,来到新四军江北部队指挥部驻地,受到张云逸司令员、赖传珠参谋长的热烈欢迎。新四军江北部队指挥部驻地,对她和新四军医疗队,举行了隆重的欢迎会。史沫特莱还积极参加妇女工作会议,到训练营等单位进行了参观和采访。期间,史沫特莱应国民党第二十一集团军总司令兼安徽省政府主席廖磊的邀请,前往安徽省临时省会——立煌(今安徽省金寨县),促进抗日统一战线。

在史沫特莱的艰苦努力和多次请求下,红十字会救护总队派了两个救护队,来帮助新四军的医疗工作。她还把英国大使的捐款,交给新四军民运部,为医院改善伤病员伙食。史沫特莱身体力行,亲自护理伤员,常常在敌机轰炸时冒着生命危险,帮助受伤的军民,和新四军战士一样,在枪林弹雨中出生入死。叶挺等新四军领导人,劝她离开敌人关注目标较大的医院,她却坚决要与战士在一起,拒绝转移到敌后较为安全的地方。她坚定地说,如果一定要死,就让我死在这里,因为她坚信新四军和八路军的队伍是中国和亚洲的希望。

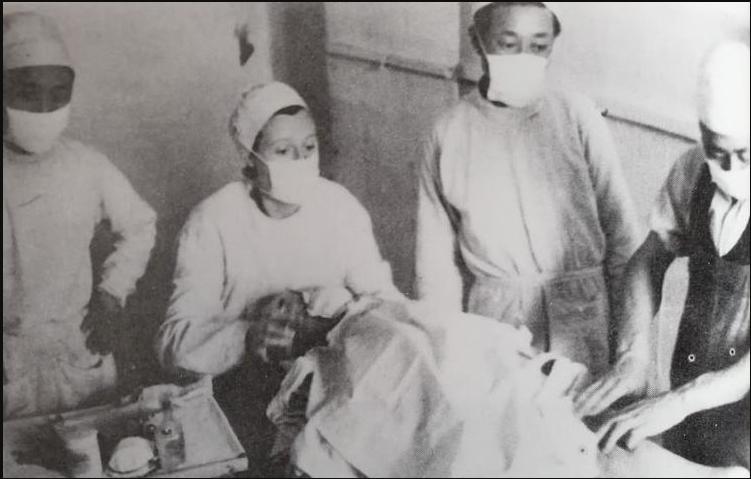

尤恩(左二)在为新四军伤员做手术

尤恩的自传(1984版)

尤恩,原来是白求恩的助手,从北方晋察冀医院来到南方新四军医院,发挥了医护专业特长。她在抗日战场有13处枪伤[②],不顾自己的身体虚弱的状况,留在新四军后方医院,帮助改善那里的医疗条件,积极支持和参与新四军的对敌斗争。她看到新四军战士受伤,第一时间投入救治,胸怀生命第一信念,矢志不渝。1939年3月9日,日军轰炸新四军云岭根据地,受伤人员被紧急送到新四军后方医院,还有不少平民,尤恩硬撑着病体,协助其他医生,开始紧张的抢救工作,手术一个接一个,马不停蹄,紧锣密鼓。她目睹了中国老百姓在土匪、洪水、饥荒和各种政治动荡下的苦难,十分同情战争中的绝望的贫困农民,竭尽全力,付出爱心,尽自己最大所能救死扶伤。一位小战士来传令,说叶挺军长请他们去军部吃晚饭,她一看时间,已经是半夜,吃完饭又连续忙碌,直到凌晨4时才把手术做完。[③]

二、解剖培训

尤恩,在新四军应邀给卫生员培训班的学员讲课,发现学员的文化程度普遍不高,医学基础知识更是贫乏。她说解剖尸体是最直观的教学,便拉着另外3名教员一起去找叶挺军长解决尸体缺乏难题。叶挺沉吟片刻,答应想办法从战场上弄一具尸体来。尤恩有些失望,认为叶将军很快就会淡忘这件事。过了些许时日,新四军第三支队从前线送来了一批伤员。随行的卫生员还交给他们一件特殊的战利品——一具敌人尸体,并说这是叶军长下的命令。尤恩非常高兴,叶将军真的没忘这件“小事”。

解剖尸体成了后方医院的大事,宽敞的祠堂中间摆着一张桌子,一盏煤气灯高悬在解剖台上面,从各医院来的医生、护士以及培训班学员都整齐地坐在桌子四周,由两名医生主刀,尤恩担任讲解,她对每一个器官都进行了详细的描述,然后放入标本瓶,场景令人难忘。

尤恩的自传(英文版,1981版)

尤恩在山东当护士六年(1932-1937),汉语顶呱呱,语言无障碍,用地地道道的中文,循循善诱。她在医院,坚持把培训班的课讲完,将自己积累的护理知识和技术传授给学员,言传身教,栩栩如生,效果很好,使新四军医院内知识有限的医护人员受益匪浅。1939年5月31日,新四军军部举行了培训班结业典礼。尤恩努力奋斗、感人肺腑的事迹,因为白求恩的知名度备受赞扬,中国人民对这个兢兢业业的护士和翻译的善举铭记在心,给予她崇高的地位和她梦寐以求的归宿。中国政府专门为尤恩开追悼会,隆重在晋察冀烈士陵园加以安葬,还邀请其后代几度访问中国。她的儿子约翰·汤姆·科扎尔(Tom Kozar)对此深表感谢:“中华人民共和国政府给她和我们家人提供荣誉,表明了她是一个优秀、勇敢、坚毅的女性,她的精神永远不会离开我。”[④]

三、采购医药

史沫特莱充分利用自己广泛的交际圈子,积极动员人们捐款、捐物,力图改变新四军艰难的医疗条件。她反反复复、苦口婆心,在英、美使馆人员和国民党高级官员中间开展募集活动,在她马不停蹄地奔走下,英、美使馆不少人都曾应她的要求提供捐款,甚至孔祥熙也破例为山西的农民游击队捐出了一大笔款项。史沫特莱为上海的《密勒氏评论报》写了一系列文章,后由《曼彻斯特卫报》转载,详细报道了新四军的处境和对药品的需求情况。她还多次私下向朋友们以及国际红十字会美国分会发出呼吁,实事求是说明反法西斯的斗争,中国急需医药和设备,尽心尽力拉赞助。通过她的努力,大量的援助从英国和红十字会纷至沓来,缓解了湖北京山新四军游击队(后来发展为为新四军第五师)和安徽泾县新四军总部后方医院缺医少药的局面。[⑤]

尤恩1938年11月底独自来到上海。她打算在这里一边休养,一边等回加拿大的邮轮。才过两天,她就接到一个电话,对方说给她捎来了史沫特莱的一封信,约她到饭店见面。在此她见到了新四军军医处处长沈其震医生,来上海为新四军募集器械药品和衣物。尤恩看到史沫特莱的信,得知她正在新四军,希望尤恩以欧美人士的特殊身份,帮助沈其震把募集到的物资转运到皖南云岭的新四军驻地。尤恩尽管身体不适,仍急人所急,非常爽快地答应了。她拖着病体,帮助沈其震把募集的物资收集起来,装了两大卡车。1939年元旦一过,他们便出发前往云岭新四军军部。

新四军医院(史沫特莱《中国战歌》原插图)

尤恩利用自己的合法身份,千方百计,巧妙地穿过日本侵略军的封锁线和国民党防区,将药品和医疗器械,完好无损地运抵安徽泾县新四军后方医院,解除了缺医少药的燃眉之急。史沫特莱碰巧也在这里,两位朋友,再次相见,非常高兴,热情拥抱。随后她们一起来到云岭新四军军部,史沫特莱将尤恩一一介绍给新四军的领导叶挺、项英、陈毅等,大家见面,都十分愉快。

四、抗战宣传

史沫特莱发挥一个女记者的优势,直言不讳,写下了大量的纪实报道,在国际上影响很大。其中,《中国战歌》集中再现了她对新四军、中国现状的客观真实的所见所闻,同时强调了国际关注,期望人们支持中国抗战,共同对付法西斯。

史沫特莱用优美的文笔,讴歌了中国江南河山的秀丽,赏心悦目,美不胜收:“一九三九年十一月九日,我进入扬子江下游南岸一带的游击区的边缘。”[⑥]长江景色如画,竹筏子顺流而下,两岸群山笼罩,似蛟龙起舞,若隐若现。远处青绿翠竹,苍松红枫,随风抖动,引人入胜。新四军游击队小分队,沿着曲曲弯弯的山路,朝气蓬勃,阔步行进,友好亲切,唱着《游击队员之歌》,威震山谷,激人奋进,充满必胜信心。中国大好河山被日本法西斯主义践踏,人类和平遭到威胁,令人心急如焚。保家卫国是中国勇士矢志不渝的信念,史沫特莱无比敬佩中国游击队员的爱国热情,非常欣喜和振奋。

《中国的战歌》(英文版)

《中国的战歌》(中文版)

史沫特莱揭露国民党的腐败,赞扬共产党同心同德,矢志不渝,投入民族解放的伟大事业。她看到了当地驻军与八路军、新四军迥然不同的面貌与作风:那些国民党军官成天出入茶馆酒肆、鸦片烟馆,吃喝玩乐,浑然不顾抗战的整体氛围。史沫特莱对乌烟瘴气的国民党统治区城市的灯红酒绿、花天酒地的无耻行为十分愤慨,就坚定指出要远离污浊的国统区,赶快到新四军那里去,去追寻真正的中国。史沫特莱坚决反对国民党破坏团结、破坏抗战的行为,对之进行了一针见血、毫不留情地揭露与谴责,客观全面地反映了历史真相,驳斥了对新四军的污蔑,强调中国的抗日民族统一战线在大敌当前的重要意义。皖南事变发生后,国民党企图倒打一耙、栽赃、陷害、污蔑新四军,史沫特莱一针见血地指出其报道的荒谬,并反讽国民党,让人擦亮眼睛,进行理性思考,就可以戳穿国民党的谎言:“官方报纸发布的第一批消息荒诞而又愚蠢……指控叶挺将军和全体新四军‘阴谋’占领京沪杭之间的大块三角地带,然后再占领句容和丹阳,以此进攻中国正规军的根据地。写这种消息的记者也许是因为知道,没有人会费心去分析或查阅地图……京沪杭三角地带正被日本人所占领,而且成了他们向华中发动进攻的主要根据地。而句容和丹阳两城都在南京以南,都是日本人屯驻重兵的据点。如果新四军确实‘阴谋’夺取这些地方,那么也就是‘阴谋’歼灭那些已经打败过中国所有正规军的日本军队。”[⑦]

史沫特莱在《中国战歌》中表达了正义主张和国际主义精神,希望通过自己的笔杆子,告诉人们真相,唤起人们的觉醒,共同抗击法西斯战争,同仇敌忾,让美国人和世界上善良、正义和爱好和平的人士知道和支持中国人民抗日战争。

史沫特莱高度赞扬了叶挺将军,认为他一身正气,刚正不阿,不愧于铁军首领:“我对叶挺将军的钦敬心情更为增强,我记住了他那倔强的嘴,他无所畏惧的镇定,他的远见卓识,他那富于斗争精神和生命活力的修养。”[⑧] 张云逸(1892—1974),抗战时期,任新四军参谋长、江北指挥部指挥、副军长、新四军第三支队司令员,在史沫特莱眼中,他是地地道道的指挥员,知识渊博,足智多谋,非常精明能干:“司令员张云逸,身材瘦小,脸上常带着似笑非笑的表情。他是个知识分子,一度是国民党部队里的一名指挥官,参加共产党后曾经有几年是毛泽东的参谋长(中央军委副参谋长——译者)。他博览群书,善于思考,我不断从他那里学到许多有启发性的新知识。”[⑨]

史沫特莱,堪称妇女解放的代表人物,1939年在安徽省立煌县(现在为安徽金寨)做过关于“世界妇女动态”的演讲,她认为中国要实现自由解放,就应该提倡男女平等,妇女就需要像男人一样的同时进步和发展。史沫特莱在事后的回忆文章中,描写了新四军游击队的事迹,指出妇女在抗日战争中的作用不可或缺,游击队妇女工作的领导者新五师女政委陈少敏,就是一位德高望重、有勇有谋的非凡女性,为了革命事业,整天忙忙碌碌,乐在其中,开展轰轰烈烈的敌后游击工作。国际妇女运动和中国妇女在抗战中的成就,值得广泛传播和推行,陈少敏就是令人敬佩的巾帼英雄。[⑩]

在江南新四军中,史沫特莱生活了近一年,之后踏上去往江北新四军一线部队的征途。在游击队和民兵的掩护下,他们巧妙地穿过平原、村庄,机制灵活,神不知鬼不觉地通过敌人的一道道封锁线和一个个据点,史沫特莱以自己国际友人和著名记者身份,跨过浩瀚的扬子江。1939年9月,史沫特莱参加了在安徽庐江的新四军江北指挥部召开的“九一八”纪念大会。到会者很多,各种抗日协会均来,人数突破过去一切大会,老人孩子都来了,工抗会、农抗会等群众组织纷纷讲话。庐江县委党史研究室原主任、《新四军江北指挥部史》主编伍传华介绍:“这个纪念大会的盛况深深感染了史沫特莱,让她更加坚定对中国抗战必胜的信心。”[11]

史沫特莱在美国出版的《中国的战歌》一书,被认为是第二次世界大战最好的战地报道。《中国战歌》这本纪实作品,还原了真实的新四军生活,赞美了共产党、铁军官兵、普通老百姓,也再现了当时缺医少药的的艰苦岁月,史沫特来无比深情地写道:我全身心充溢着对于中国人,对于中国游击队和民兵爱国者的热爱之情,我由衷地热爱他们。史沫特莱的真实的报道和珍贵的图片,“突破了一种传统记者的身份,以笔为枪、以镜头为剑,既揭露了当时战争的残酷性,又折射出了人性在绝境中的光芒。”[12]

五、广结善缘

史沫特莱的记者身份,是社交高手和社会活动家。1928年底,史沫特莱以《法兰克福日报》特派记者的身份来到中国。1933年2月和鲁迅、宋庆龄等与来访的爱尔兰剧作家萧伯纳在上海见面合影,1934年底,经历短暂回国后,史沫特莱第二次来到中国。1937年到达延安,1938年到达武汉,1938年10月到达新四军部队,还到过香港、上海,对中国现状很熟悉,她和共产党的毛主席、周恩来、朱德、叶挺等,和国民党的蒋介石、孔祥熙、宋美龄等打过交道,为人正直,心直口快,有口皆碑。史沫特莱一直献身于中国人民的革命事业,和中国人民跳动着同一脉搏。1941年回到美国后,她继续为支援中国而写作、演讲、募捐,直到生命的最后一刻。

史沫特莱敢于冒险在1940年到新四军游击队访问。她在国民党、共产党、日伪三角斗争尖锐的敌后地带穿梭行进。史沫特莱此行,“约三分之二以上时间是在新四军军部、第四支队、豫鄂挺进纵队采访和参加实际斗争(国际反法西斯宣传,医药卫生,妇女儿童工作)。”[13]

史沫特莱塑像

史沫特莱与中国共产党和中国人民结下了深厚友谊,为中国人民解放事业作出了巨大贡献。在她的著作里这样写着:“我一直忘掉了我并不是一个中国人。”[14]后来,她在美国曾经给朱德写信,表示了她重返中国的强烈愿望。她满怀激情地写道自己的心向往之的强烈愿望,彰显了对伟大中国的深情厚爱:假如哪一天我能重返中国,我一定要亲一亲它的土地。1950年5月6日她因胃溃疡逝世。遵照她的遗嘱,1951年5月6日史沫特莱逝世一周年的时候,她的骨灰被运回中国,隆重安葬于八宝山革命公墓。墓前竖立着一块大理石墓碑,朱德亲笔题写“中国人民之友,美国革命作家史沫特莱女士之墓”。[15]后来,康克清、邓颖超等都深切缅怀了当年与史沫特莱美好的交往时光,对史沫特莱表达了赞扬之情。

尤恩,在山东、汉口、延安、晋察冀山西岚县等地生活过,中文很好,语言无障碍,并且是1938年1月来华加美医疗队队长白求恩博士的随身助手,得到毛主席、朱德总司令、周恩来、贺龙等接见,结识了新四军叶挺军长、项英、李先念、陈毅,也是史沫特莱的朋友兼翻译。

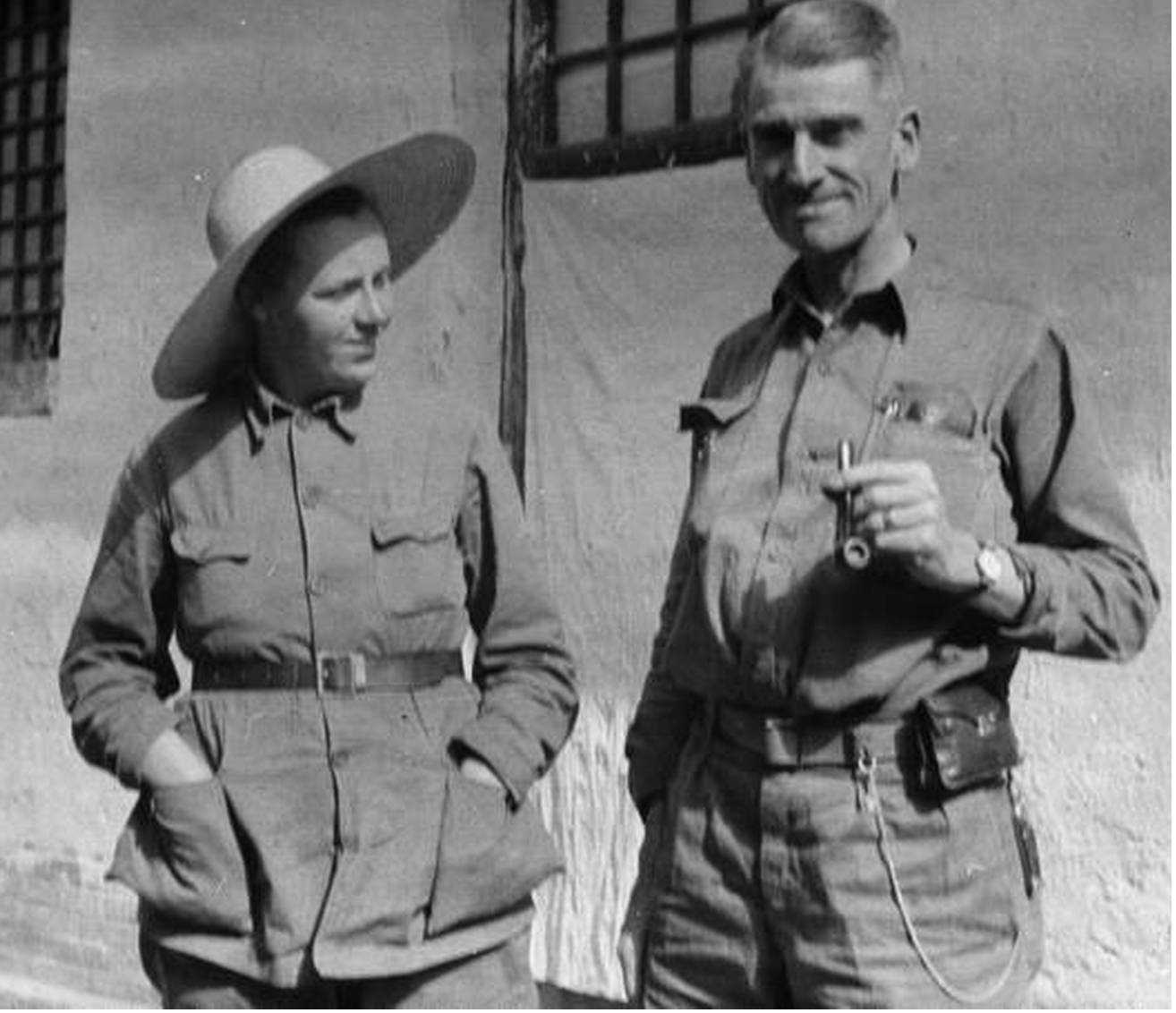

尤恩(左)和美国军事观察员卡尔逊上尉(右)

尤恩1939年3月15日,在安徽泾县云岭意外地见到来新四军指导工作的周恩来。周恩来称赞她这位外国友人,在八路军、新四军干遍了,赫赫有名,真不简单!战地医疗工作繁重,尤恩身体每况愈下,必须回国治疗和休养。尤恩接到经上海回国通知,她还要完成在新四军的最后一项工作,即利用自己国际人士的特殊身份,在上海采购医疗用品。叶挺军长特地来为她送行,感谢她所做的一切,告诉她新四军会永远记住她。

王炳南(右)尤恩(中)(1979年加拿大)

1979年,王炳南(右)前往加拿大进行访问,期间特意安排了时间去看望尤恩(中)。当年,尤恩在新四军服役期间,王炳南同样在新四军军部工作,所以他们之间有着深厚的战友情谊。王邀请尤恩再到中国,1985年75岁的尤恩坐轮椅完成了对中国的访问,实现了他再次探访中国的长久心愿。

1988年尤恩骨灰安葬在晋察冀烈士陵园

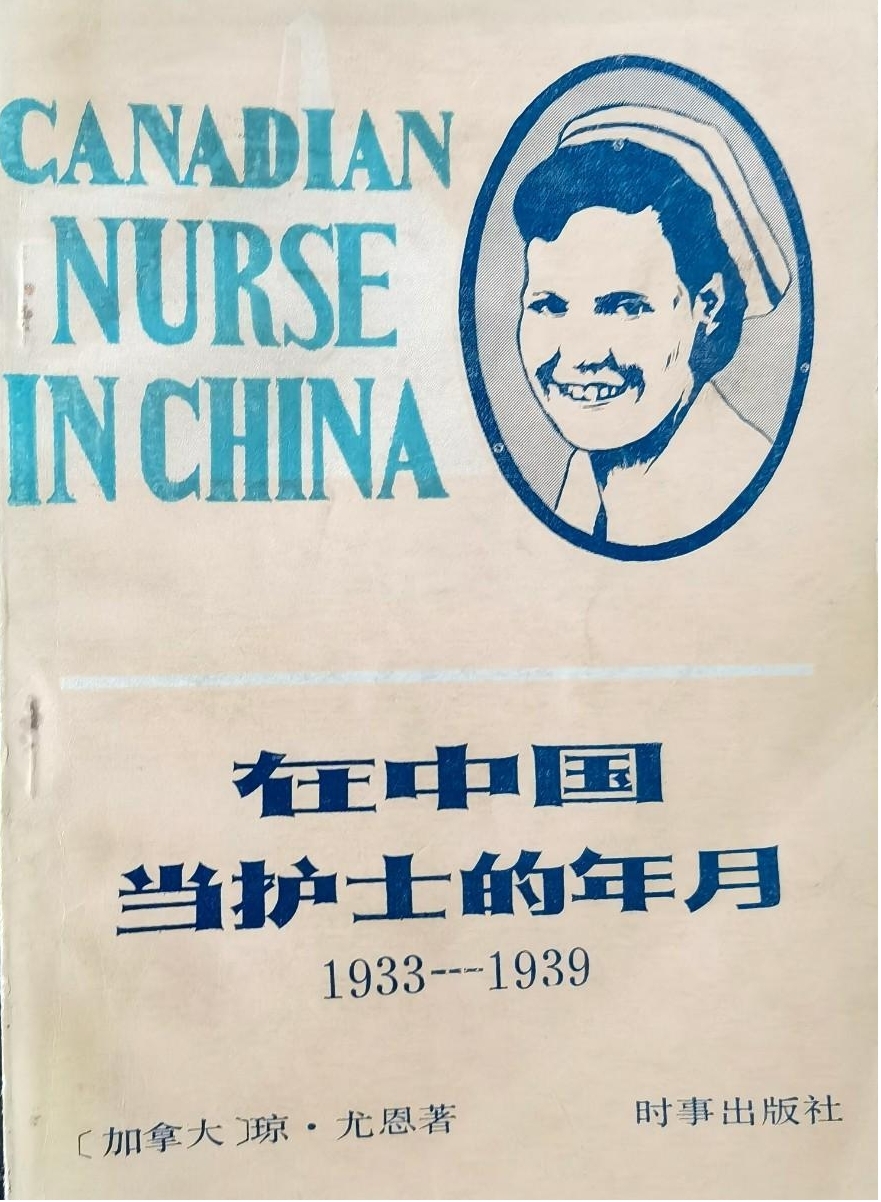

尤恩晚年的尤恩写下回忆录《在中国当护士的年月》,用自己的亲身经历,形象解读了白求恩救死扶伤的人道主义精神:“白大夫坚信只有马克思主义学说能使人们具有同情心、忠诚和责任感。他对待病人和伤员的态度说明他是一个为全人类服务而献身的人。”同时她高度赞扬中国共产党的领导人是真正的民族英雄,周恩来就是典范,“周先生风度翩翩……他具有领袖人物超凡的感人魅力,加上他会讲几国语言,这使他在任何人面前都能应付自如。”[16] 1987年尤恩去世后遵遗嘱骨灰被送往中国,安葬在白求恩墓的旁边。这是对国际友人的临终关怀,是中外友谊的历史见证,非常值得赞扬。加拿大西三一大学护理学院院长索妮亚·葛瑞玛博士(Sonya J. Grypma)指出尤恩功勋卓著,赢得中国认可当之无愧:“尽管在那个时期,她并非唯一一位在中国工作的加拿大护士——据估计当时有大约一百名左右的传教士护士在中国。1888年至1947年间,她是中华人民共和国认可的第一位外国护士。”[17]

作者简介:孙君恒(1963— ),男,河南邓州市人,武汉科技大学教授兼国学研究中心主任。为山东大学学士、武汉大学硕士、北京大学博士。任中国墨子学会常务理事、中华孔子学会理事、中国实学研究会理事、中国河洛文化研究会理事、湖北省国学研究会副会长、湖北省荆楚文化研究会常务理事、湖北炎黄文化研究会儒学文化分会副会长兼秘书长、武汉岳飞文化研究会副会长等,主要从事伦理与历史文化研究,可圈可点。出版专著《中国先秦七子君子观研究》《墨子伦理思想研究》《中国主流意识形态》等,在《光明日报》《东亚人文学报》(韩国)和美国英文刊物发表论文282篇。主持国家、省部级科研项目多个。曾应邀赴美国、俄罗斯等31个国家(地区)交流,具有国际视野。热爱红色文化,参与瑞金、井冈山、大别山、湘鄂赣、大巴山、延安、红安等地论坛多次,研究白求恩、尤恩、史沫特莱,深入细节,有外文支撑史料,还结识了红色国际友人后代多个,例如斯诺侄孙、阳和平、郑小提等。

注释:

[①] 孟伟哉:《史沫特莱与中国作家》,《出版史料》,2007年第2期。

[②] 白求恩国际和平医院:《永不褪色:南丁格尔之光》(视频关于尤恩的解说词),20250513,https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNzI3MTE4Nw==&mid=2247643570&idx=2&sn=7ae90f138a4d6c46ed48718a03450939&chksm=fb8f4836dce864e7a433ef355d753c7a5f60bd7a7792298e2847aae1b7d0ade07fa202a61c8d&scene=27

[③] 梅兴无:琼·尤恩:白求恩随行护士的中国传奇,《文史春秋》,2022年第1期。

[④] Tom Kozar:Remembrance Day,The Volunteer,20161109,

https://albavolunteer.org/2016/11/blast-from-the-past

[⑤] 吕梅:《史沫特莱访问鄂北、鄂中抗日前线》,《中国档案报》,2005年11月18日第6版。

[⑥](美)史沫特莱:《中国的战歌》,江枫译,作家出版社1986年版,第256页。

[⑦]中国新四军和华中抗日根据地研究会编:《国际友人笔下的新四军》,解放军出版社2016年版,第158页。

[⑧](美)史沫特莱:《中国的战歌》,江枫译,作家出版社1986年版,第328页。

[⑨](美)史沫特莱:《中国的战歌》,江枫译,作家出版社1986年版,第326页。

[⑩]王传勇,王炳利:《百年烟云》,山东文艺出版社2023年版,第154页。

[11]王靓:新四军江北指挥部为何会选择东汤池?纪念馆老物件印证段段军民鱼水情,合肥在线,2025-06-02 ,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1833825306684037798&wfr=spider&for=pc

[12] 白小星:美国记者史沫特莱在潢川的史料,《淮南子文学》,2025-03-15,https://www.topnews.cn/detail/100CD0E449BF4C72B5699336929754

[13] 任质斌:序,载安娥:《五月榴花照眼明——陪同史沫特莱访问李先念纵队》,华中师范大学出版社1989年版,第2页。

[14](美)史沫特莱:《史沫特莱文集 》(1 中国的战歌);袁文等译,新华出版社1985年版,第1页。

[15] 单伟:《史沫特莱“我一直忘掉了我并不是一个中国人”》,《中国新闻发布》杂志(实务版),2022年第8期。

[16](加)尤恩:《在中国当护士的年月 1933-1939》,黄诚、何兰译.时事出版社1984年版,第73页,第59页。

[17] Sonya J. Grypma:“China Nurse Jean Ewen: Embracing and Abandoning Communist Revolutionaries,’”Journal of Historical Biography 9 (Spring2011): 38.另见:李向东:不远万里:历史上在我国工作过的加拿大护士,《当代护士》(综合版),2006年第3期。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198