时光的长河奔涌八十载,洗尽了硝烟,却洗不掉镌刻在民族骨血里的记忆。当卢沟桥的炮声在历史深处回响,当南京城头的落日染尽血色,总有一些身影在时光的褶皱里愈发清晰。在山东滕县那片浸透热血的土地上,一位从巴蜀小城走出的川军将领,用36年的生命写就了一曲壮怀激烈的悲歌。他叫王麟,荣昌城头的少年心事,北川山间的民生足迹,滕县城下的血色黄昏,在他短暂而滚烫的生命里,熔铸成中华民族不屈的脊梁。

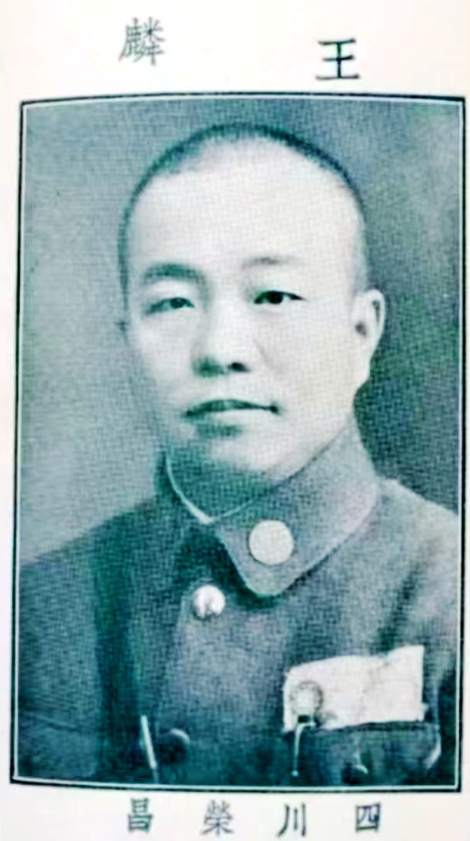

1902年,王麟(字智仁)出生在四川省荣昌县城关镇(今重庆市荣昌区昌元街道)。彼时的中国,正处于风雨飘摇之中,列强的铁蹄肆意践踏华夏大地,国家积贫积弱,百姓生活困苦不堪。在这样的时代背景下成长,王麟的心中早早便种下了爱国的种子。

少年王麟的启蒙,是在荣昌中学堂的晨读声里开始的。课堂上,先生讲授的不仅是经史子集,还有胶州湾的屈辱、巴黎和会的背叛。窗外的黄葛树沙沙作响,像是在为多难的祖国叹息。夜里,煤油灯的光晕里,王麟将亲手书写的“国势衰颓多愤慨,民生凋敝总忧心”贴在床头。那方褪色的宣纸,被油灯熏出淡淡的焦痕,却掩不住字里行间奔涌的热血。

1918年的成都,熊克武创办的军官学校里,多了一个眼神坚毅的青年。王麟背着简单的行囊,从荣昌的石板路走到成都的街巷,脚下的路变长了,心中的志向也愈发清晰。军校的操场上,他总是第一个出操,最后一个收队,单杠上磨破的手掌结了厚厚的茧,刺杀训练时喊出的口号震得胸腔发疼。他知道,手中的枪不仅是武器,更是守护家国的希望。深夜的营房里,他在油灯下研读《孙子兵法》,批注里写满“御外侮”“安社稷”的字样,墨迹透过纸背,像是要刻进历史的年轮。

(王麟1902年——1938年)

从排长到连长,从营长到团长,后又调任军官训练总队总队长。王麟在川军的序列里一步一个脚印。他的军靴踏过四川的崇山峻岭,每一步都连着脚下的土地和土地上的百姓。

1931年春,王麟赴任四川省北川县县长。彼时的北川,深嵌偏远山区,多民族杂居其间,经济贫瘠、民生困顿,匪患更如附骨之疽常年肆虐,治理之艰可想而知。但王麟毫无退缩,怀揣“为官一任,造福一方”的赤诚信念,毅然接过这副重担。

初到北川,王麟便扎进乡间地头,踏遍村寨角落,常与百姓促膝而坐,耐心倾听他们的疾苦与期盼。“路通了,日子才能活泛起来。”他拍着老乡的肩膀,语气笃定如磐。不久后,北川的山路上便多了支修路队伍——县长王麟就混在民工里,一同抬石填壑。粗布衣衫沾满泥浆,手掌磨出的血泡与石块粘连,他却浑不在意。

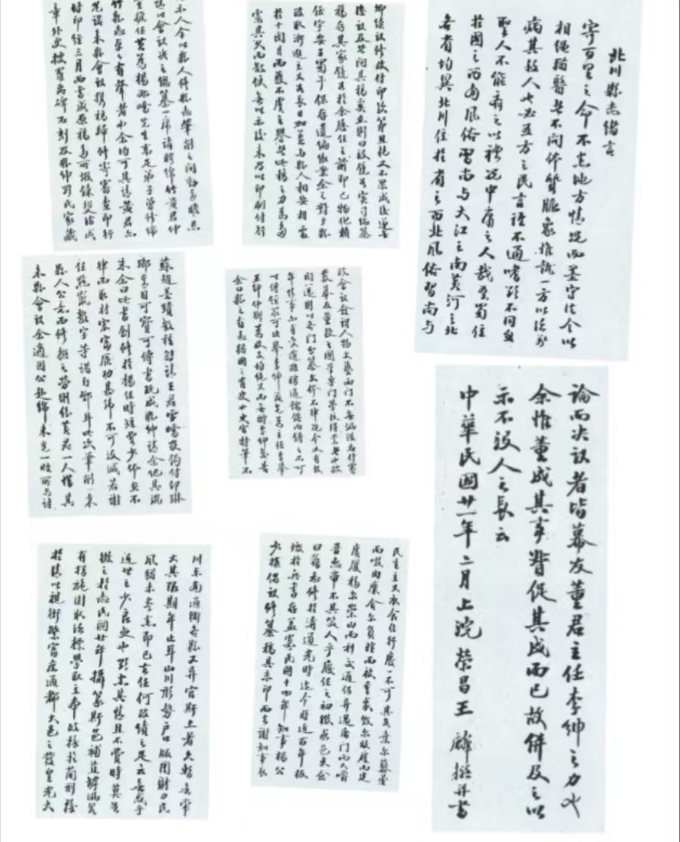

(王麟1931年任四川省北川县县长,他亲自撰写并手书的北川县志序言)

除了修路,王麟还在北街建起模范小学。山里的孩子第一次迈进课堂,朗朗书声从简陋校舍里传出,像一缕晨曦,照亮了闭塞山乡的未来。任上,他设救济院、恤孤苦,致力于减轻赋税,倡导官员廉洁奉公。主持修订出版了民国时期北川唯一一部《北川县志》,并亲撰序言,为地方留下珍贵的文字记忆。县府二堂重建时,他特意在梁上刻下“为民兴利”四个大字,笔笔皆是初心。

那年冬天,北川第一条简易骡马路终于贯通,山货顺着新路源源不断运出大山,换回了盐巴、布匹,山里人的日子渐渐有了亮色。老乡们捧着热乎乎的玉米饼送到县府,亲昵地唤王麟为“穿军装的父母官”,“好县长”的美誉在北川大地传开,深深烙进了百姓心底。

然而,王麟的心中始终牵挂着国家的安危,时刻准备着为抵御外敌、保卫家园而战。1932年,王麟赴庐山军官训练团、南京中央军官学校高等教育班受训,不断提升自己的军事素养和战略眼光。1936年结业后,他复任团长。

1937年的卢沟桥,枪声撕碎了夏夜的宁静。消息传到四川,王麟正在军官训练总队授课,讲台下的年轻军官们群情激愤。他猛地一拍桌子,军装的纽扣崩开两颗:“养兵千日,用兵一时!我辈军人,当以死报国!”几天后,出川抗日的命令抵达,王麟连夜收拾行装,妻子周淑芬将缝制的布鞋塞进背包,针脚里藏着千言万语。“等我打跑了鬼子,就回来陪你看北川的羊角花。”他的承诺轻得像风,却重得让妻子哭了一夜。

9月的蜀道,秋霜已经染白了秦岭的峰峦。王麟率领740团的战士们,背着川造步枪,踩着草鞋,从绵阳向广元进发。山路崎岖,秋雨连绵,战士们的衣服湿了又干,干了又湿,草鞋磨破了,就用破布裹着脚继续走。沿途的百姓提着竹篮赶来,篮子里是热乎乎的红薯、炒得喷香的花生,老大娘拉着战士的手抹眼泪:“娃啊,到了前线多杀鬼子,给咱中国人争口气!”

王麟走在队伍最前面,军帽下的脸被晒得黝黑,却始终挺直着脊梁。他知道,这支部队里,有不少是像他一样的巴蜀子弟,有的才十六七岁,脸上还带着稚气。但他们的眼神里,都燃烧着同样的火焰——那是保家卫国的决心。渡过黄河时,王麟捧起一捧浑浊的河水,对身边的战士说:“记住这水的味道,等把鬼子赶出去,咱们带着它回四川。”

山西战场的寒风,比北川的山风更烈。日军的飞机像乌鸦一样盘旋,炮弹在阵地前炸开,泥土和碎石溅满了王麟的军装。一次激战中,王麟高烧到40度,浑身烫得像火炭,却执意不肯下火线。卫士们含泪编了个箩筐,把他抬到前沿阵地。王麟趴在箩筐里,声音嘶哑地指挥作战,手指在地图上划出进攻的路线,血泡破裂的嘴唇上,还念叨着“守住阵地”。直到部队打退日军的进攻,他才一头栽倒昏睡过去。

回到成都养病的王麟,常常望着窗外的梧桐树出神。树叶黄了又绿,前线的战报一封接一封传来,每一个字都像烧红的烙铁烫在他心上。1938年初,当王麟听说部队转战山东,立刻拔下输液的针头,前往山东追赶部队,在途中,王麟给妻子周淑芬写了一封信,信中有这样几句话:“余自从戎伊始,即以身许国,抗御外辱,乃余素志。今值日寇入侵,国家危急存亡之秋,正是志士仁人精忠报国之时。余率部开赴前线,誓当痛歼敌寇,扬我国威。倭寇未灭,何以为家,成功成仁,余则不计······”

22集团军总部里,总司令孙震看着王麟消瘦的脸,劝他留在后方:“王麟,你的身体……”王麟“啪”地敬了个军礼:“总司令,军人的岗位在前线!”那一刻,窗外的阳光照在他的军装上,镀上了一层金色的光晕。

1938年的春寒里,滕县的城墙透着一股蚀骨的苍老。砖石缝隙间的枯草在风里抖索,像无数双攥紧的手,攥着一场避无可避的血战。王麟立在城楼,望远镜里的太阳旗在远处招摇,刺得人眼睛生疼。身后的740团战士们,棉衣上的补丁摞着补丁,老旧的步枪在手里沉得像块铁,倦容爬在脸上,却没一个人低下头——他们知道,城墙外是三万虎狼般的日军,坦克履带正碾着土地低吼,重炮炮口泛着森冷的光。

这场仗从一开始就透着惨烈。日军占了南京,又把獠牙伸向津浦铁路,想啃开徐州的北大门。滕县这地方,离徐州不过百里,是津沪铁路的咽喉,自古就是刀光剑影里争出来的兵家地。可守在这里的川军,本就是装备低劣的乙种部队,刚在晋东打了四十多天,伤亡过半,两万来人守着这座孤城,对面是数倍于己的精锐。

3月9日起,炮声就没歇过。日军的飞机像乌鸦似的盘旋,炸弹把城墙炸得豁豁牙牙。16日那天,三千多发炮弹砸下来,东南角炸出个几米宽的口子,五十六个日军刚冲上来,就被川军战士的手榴弹吞没,逃生的不足十个。可日军像潮水,退了又涌,下午五点那会儿,四十多个日兵借着暮色突入关内,战士们抱着枪肉搏,直到把最后一个鬼子放倒,阵地才在血里抢回来。

(重庆历史名人馆的王麟塑像)

17日的天刚亮,日军五十六门大炮、二十多架飞机就把滕县裹进了火海。南城墙先塌了,日军的坦克轰隆隆碾进东关,炮弹像暴雨砸下来,城墙在震耳欲聋的爆炸声里摇晃,烟尘把太阳都遮得看不见了。

王麟在硝烟里跑,军装被弹片划开道大口子,左臂的血顺着袖口往下滴,滴在脚下的碎砖上,洇出一朵朵暗红的花。他好像没知觉,嗓门在炮声里哑得像破锣,却带着股狠劲:“机枪架东北角!手榴弹给我往死里扔!”

大石墙村那边,日军坦克的履带碾得土地发颤。王麟站在阵前,风把他的声音吹得飘忽,却字字砸在战士心上:“弟兄们,咱川军出川,不是来送死的,是来保家卫国的!滕县就是鬼子的坟!”

“杀鬼子!保家国!”战士们喊声震得城砖簌簌掉渣。

川军没有反坦克武器,就抱着炸药包往上冲,导火索“滋滋”响,战士们脸上没半点怕,只有股子决绝。爆炸声起,年轻的生命像春夜里骤然绽放的烟花,亮得刺眼,又灭得仓促。王麟看着,眼眶红得要出血,猛地拔出大刀:“跟我上!”

刀光在烟尘里一闪,像划破黑夜的星。巷战开始了,滕县的每一条街道、每一座房屋都成了战场。日军的刺刀闪着寒光,川军的大刀劈出凛冽的风。王麟带领战士们逐屋争夺,从街这头打到街那头,石板路上流淌的鲜血汇成了小溪。王麟的大刀砍卷了刃,手臂酸痛得抬不起来,却依然咬牙坚持。一个年轻的通信兵倒在他身边,临终前喊着:“王团长,告诉我妈老汉,我杀了三个鬼子······”

激战持续到中午,740团的战士已经所剩无几。东关阵地被突破的消息传来,王麟知道,最后的时刻到了。他整理了一下破烂的军装,对着四川的方向深深鞠了一躬,然后转过身,对剩下的战士说:“弟兄们,我们没有退路了!”王麟拔出一颗手榴弹,拧开盖子,“跟我冲!”就在这时,一颗炮弹呼啸而来,在王麟身边炸开。

剧烈的爆炸声中,王麟的身体像断线的风筝一样倒下。卫士刘玉成要背王麟下火线。122师师长王铭章也命令担架要将王麟抬回城内。王麟要副团长税斌向王师长报告说,现在是与城池共存亡的时候,主管指挥反脱离战场,影响士气,会引起全线崩溃。不击退敌军进犯,自己坚决不下火线。

王麟让军医简单包扎后,继续指挥作战,并又一次打退日军进攻。不久日军又发起猛烈炮击,王麟让卫士扶起,观察战况,再次被炮弹碎片炸伤头部,副团长何煋荣冲过去抱住他,只见他的面颌被弹片贯穿,鲜血不断涌出,染红了胸前的衣襟。“团长!团长!”何煋荣哭喊着,却只看到王麟的嘴唇动了动,像是在说什么,最终头一歪,再也没有醒来。

王铭章师长得知王麟牺牲的消息时,沉痛地说:“王智仁阵亡,军失勇将,滕县是守不住了。”

那天的滕县,夕阳格外红,像是被鲜血染过。36岁的王麟,永远留在了这片陌生的土地上。他口袋里还揣着一张照片,那是他离开四川时,王麟和妻子周淑芬、年幼的儿子王先文的合影。

随后,第122师长王铭章和参谋长赵渭滨及124师参谋长邹绍孟等人也相继阵亡。滕县最终还是失守了,那曾经坚固的城墙如今已是千疮百孔,城内一片废墟,弥漫着刺鼻的硝烟与血腥。

但王铭章师长和王麟团长及全体守城将士们的挥师血战,却有着不可磨灭的意义。他们以巨大的牺牲,挫敌凶锋,阻敌锐气。在那漫长而艰苦的战斗日子里,他们让日军每前进一步,都付出了惨重的代价。他们的顽强抵抗,为徐州一带国军的集结赢得了宝贵的时间,就像一场及时雨,为尔后的台儿庄大捷创造了至关重要的有利条件。

战后,第五战区司令长官李宗仁感慨万分地说道:“若无滕县之苦守,焉有台儿庄大捷?台儿庄之战果,实滕县先烈所造成也。”这句饱含深情与敬意的话语,是对滕县保卫战中所有牺牲英烈的高度赞誉,也是对那段悲壮历史的深刻铭记。

王麟牺牲后,成都与荣昌等地举行了隆重的悼念活动,当时的国民政府予以褒奖并追赠王麟为陆军少将。而毛泽东和秦邦宪、吴玉章、董必武等人为滕县保卫战牺牲者联名敬献的挽联:“奋战守孤城,视死如归,是革命军人本色;决心歼强敌,以身殉国,为中华民族增光。”朱德挽联曰:“一旅守孤城,为民族解放事业牺牲,是大好儿男,流芳青史;万人兴义奋,抗日本帝国主义侵略,将收复失地,复兴中华。”更是对这些英烈们崇高精神的最好诠释。

(王麟的革命烈士证明书)

1988年5月,经国务院批准,撤销滕县,设立滕州市。

1997年,中华人民共和国民政部的《革命烈士证明书》送到王麟烈士的孙女王愔家中。这位曾任青岛市人民政府督学、青岛市教育督导研究会副秘书长的中共党员,双手捧着证书,泪水悄然滑落。泛黄的纸页上,“王麟”两个字仿佛带着余温,轻轻熨帖着这个等待了半个多世纪的家庭。

2014年,王麟的名字被载入国家著名抗日烈士名册,故乡荣昌海棠公园的抗日烈士纪念碑上镌刻了他的英名,他壮烈殉国的滕县立起了他的墓碑,台北市忠烈祠里,也供奉着这位为国捐躯者的灵位。

(滕州烈士陵园王麟烈士墓碑)

2025年的春天,滕州烈士陵园的松柏在春风中愈发挺拔。王愔又一次伫立在爷爷王麟的墓碑前,指尖轻抚过冰冷的石碑,“王麟烈士之墓”六个字在阳光下熠熠生辉。每年3月17日,王愔总会带着兄妹们如约而至,献上一束菊花,轻声讲述家里的近况。“爷爷,荣昌的黄葛树又蹿高了,北川的公路修得平整宽阔······”她的声音轻柔得像春风,仿佛在与爷爷娓娓闲谈。

王愔兄妹常对和平年代出生的儿孙们说:“太爷爷是英雄,是为了咱们今天的好日子牺牲的。”

荣昌中学的校园里,王麟当年就读的教室虽已翻新,墙上却始终悬挂着他的画像。画中青年眼神坚毅,眉宇间透着少年人的锐气,学生们路过时总会驻足,听老师讲起这位校友的故事。“国势衰颓多愤慨,民生凋敝总忧心”——这两句诗被刻在校园的石碑上,如火炬般照亮着一代又一代荣昌学子的求学路。

北川的山路上,当年王麟带领百姓开凿的骡马道早已拓宽,化作连接山里山外的致富通途。当地学校的课堂上,老师常给孩子们讲起王麟办学的往事,告诉孩子们:知识能改变命运,更能强国兴邦。

(王愔与川军抗战后代在南岳忠烈寺留影。左为川军著名抗战将领明继光孙子明科,右为死字旗主人公王建堂侄儿王烈勋)

80年过去了,滕县的城墙早已不在,当年的战场变成了繁华的街市。孩子们在阳光下奔跑嬉戏,老人们在公园里悠闲地散步,谁能想到,这片土地上曾经发生过那样惨烈的战斗?但历史不会忘记,滕县的每一块砖石都记得,山东的每一寸土地都记得,那个从巴蜀走来的川军将领,用生命守护了这片土地的尊严。

站在新时代的阳光下,回望那段烽火岁月,我们总能看到无数像王麟一样的身影。他们或许没有惊天动地的伟业,却有着“捐躯赴国难,视死忽如归”的豪情;我们永远不会忘记,那些在滕县的血色黄昏里倒下的英雄,那些在抗日战争中牺牲的先烈。他们的精神,如同永不熄灭的火炬,照亮着我们前行的路,激励着我们为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋勇前进。

作者简介:永珩,四川北川人,1992年加入绵阳市作家协会,现为中国散文学会、中国乡土艺术协会会员,在《四川文学》《西部》《民族》《草地》《剑南文学》《散文选刊》《巴蜀史志》《四川日报》《绵阳日报》等报刊发表文学作品1500余篇,部分作品40余次获国家、省、市文学征文奖。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198