【南下红色记忆】纪念抗日战争胜利八十周年

(一)

人物生平:

张子伟,男,汉族,曾用名张瑞清,1921年3月在山西省洪洞县刘家垣镇西义村出生。1936年,日本帝国主义侵占我国东三省,在当时中国共产党洪洞县第一任县委书记孙先余的直接教育引导下,走上了革命道路。1938年5月加入中国共产党。他和他们那一辈的许多人一样,把自己的一生都献给了中国的革命和建设事业。

在抗日战争时期,长期在山西省洪洞县、赵城县沦陷区从事地下工作,根据党组织安排,经常单枪匹马出入日本鬼子的封锁线,在日伪敌占区搞侦察、除汉奸,反扫荡,歼灭敌顽武装。先后担任赵城县四区牺盟会协助员、四区抗日青救会常委、赵城县三区联合学校校长、赵城县公安局侦察干部等职;1940年6月下旬,在太行山抗日根据地财政经济学校学习。7月初,参加八路军总部抗日七七事变纪念大会。

在解放战争时期,在党的领导下以武装斗争为中心任务,发动群众夺取国民党在洪赵县的地方政权。先后担任洪赵联合县公安局干部、山西洪赵联合县一区农委会主席、洪赵联合县二区区长、五区区长、山西赵城县人民政府司法科科长等职务;1947年至1948年,随着革命形势的发展,在农村组织开展了史无前例的土地改革运动,促进了革命和生产的发展;1949年9月,任晋绥党校干部。

中华人民共和国成立后,1949年作为十八兵团南下工作团四梯队干部南下入川,后因在抗日战争时期从事公安和隐蔽战线工作,组织上安排回归二梯队二大队。

1949年12月8日解放安岳县,1949年12月9日解放射洪县,12月底解放四川广元县城;

1950年1月10日,安岳县人民政府成立,同日组建成立安岳县公安局并担任第一任局长,接管安岳县警察局、解放委员会治安组、安靖大队等地方武装;

1952年9月,任中共安岳县委书记(同月赴射洪任县委书记);

1952年9月,任中共射洪县委第一书记。

1954年7月召开射洪县第一届人民代表大会第一次会议,成立射洪县人民代表大会、射洪县国家行政机关、审判机关、检察机关等。1957年2月21日召开政协射洪县第一届委员会,当选为射洪县政协主席。

1960年2月至1964年11月,任当时全国少有的百万人口大县三台县委书记(期间1964年5月至1964年8月在四川省委党校学习);

1962年1月11日至2月7日,在北京参加中共中央扩大工作会议,即“七千人大会”,并同毛主席等中央领导一起照相合影;

1966年3月至1969年12月,任绵阳地区农林办公室副主任;

1970年1月至1972年2月,任绵阳地区革命委员会生产组组长、绵阳地区人民渠七期工程指挥部指挥长(期间1970年5月15日至1970年8月29日,在绵阳地区机关干部学习班学习);

1972年3月至1978年5月,任绵阳专区水电局局长;

1978年6月至1978年10月,任绵阳地委农村工作部副部长;

1978年11月至1984年8月,任绵阳地区行署副专员(分管农业、水利,后负责行署常务工作,期间担任地区行政公署大型水利工程办公室主任)。

1978年11月被邓小平同志誉为“第二个都江堰”的武都引水工程开工建设,受命负责组建绵阳地区武都引水工程指挥部并任指挥部指挥长;

1984年9月至1985年12月,任中共绵阳地委视察室视察员;

1985年12月经批准离职休养(正厅级)。

离休之后,仍然关心改革开放和现代化建设事业,积极为经济发展和社会进步献计献策。

1985年10月15日中共绵阳市委成立党史工委,受邀请担任中共绵阳市委党史工委顾问;

1988年武引复工,武引指挥部成立顾问小组,受中共绵阳市委聘请担任武引指挥部顾问小组顾问组长、省重点工程联络员。

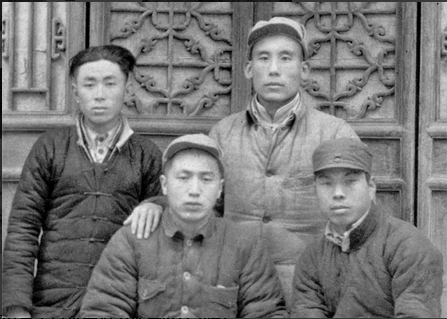

1949年3月11日,张子伟(一排右一)在山西洪洞县万安镇与同在二区工作的同志合影

1949年10月,张子伟(二排右一)南下入川途中在山西临汾与战友留影

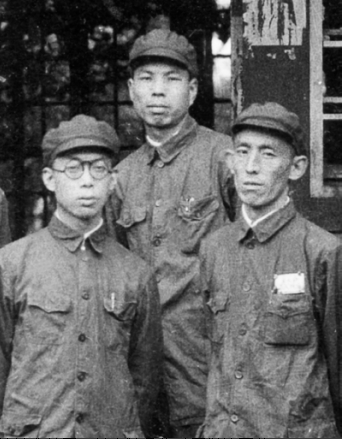

1950年,张子伟(中)在安岳县委会

1962年,张子伟(一排右一)在北京参加中共中央扩大工作会议,即“七千人大会”期间与山西老战友留影

平息反革命武装暴乱,带领安岳人民巩固保卫新生红色政权

解放初期,安岳是一个拥有80多万人口的大县,为川北行署所属遂宁专署管辖,地处川北、川南、川东三大行署的结合地带,是大特务头子康泽的家乡,敌情复杂,匪特活动疯狂。

1950年1月5日,南下工作团进入安岳,为了组织公安民警发动群众与匪特进行斗争,取得斗争主动权,刚到任的张子伟同时任安岳县委书记赵自力研究安岳公安工作思路后,立即发布公告组建成立安岳县公安局,又连续发布了关于对反动党团骨干分子登记和维护社会治安有关事项的布告,接管了进步群众组织“安靖会”所组织的安靖大队两个中队、“安靖会”直属分队和进步人士组织的解放委员会的治安组、侦察队,共计300余人的地方武装。紧接着采取了坚决果断的措施,一方面抓社会治安,清理、登记反动党团、军警宪特和其它反共组织的人员,掌握外部敌情;另一方面重点抓所接管的地方武装这些人员的政治面目的审查工作,特别是掌握实际兵权的大队、中队、分队和治安组、侦缉队的骨干的情况,分清敌我友界限,清除了隐藏在公安内部的敌人。随后将原公安大队改编为县大队,派可靠干部充实大队各级领导,掌握了全队领导权。又从公安大队中选拔了二三十名出身好、政治可靠的人员为基础组建了公安队伍。

1950年3月,匪特在安岳县发动了全面暴乱。全县52个乡镇,除通贤、城中镇外都遭到匪特武装抢劫和骚扰破坏,气焰十分嚣张。他们抢劫和烧毁征集的军粮200多万斤,攻打区公所,烧毁龙台、忠义等乡镇街房数百间,现场火焰冲天。还打死解放军和县大队指战人员40多人,杀害征粮工作队员、干部和教师20多人、杀害群众中参加新生政权各种会议的代表、给解放军引路、送情报、送粮和接近解放军与征粮工作队的积极分子上百人。匪特武装“光复救国军第六纵队”和“川、黔、滇游击第九军”两股匪特武装的七八千人,先后分别攻打龙台、镇子两区,造成很大损失,还企图攻打县城。面对严酷的斗争形势和艰巨的斗争任务,张子伟从容应对,采取外松内紧的策略,与县上有关领导依然经常露面,从容不迫地接近群众,稳定民心;对内多次开会研究守城、攻城这个严峻的同题,对匪特武装的力量和阴谋进行了细致的分析,对守城工作严密部署,对守城力量作了认真的安排。对全体干部和工作人员进行了军事编制,对重要文件档案进行了妥善处置。对城内的军事要地,重要街道、路口构筑了碉堡。对全体军民进行教育,树立了与城共存亡的信念。与此同时,加强了对城内敌特的侦察工作,加强了在押匪特的审讯,经过艰苦努力,先后挖出了惯匪头子王炳荣、杨燮、杨国政。他们和其它惯匪头子组织匪特武装扰乱社会治安,抢劫人民财产,破坏文庙军粮仓库,在城内制造谣言,蛊惑人心,同惯匪吴松明,汪子修和城东乡的蔡玉文,翻身乡的包汗章组织建立了“川东北游击指挥部”,王永清任司令、杨燮任副司令,与陈占奎和云丰乡伪乡长彭晓高等网罗900多人,在永清、城北、思贤等四五个乡四处活动。挖出了“光复救国军第六纵队”司令周用昭,为匪特武装制定攻城计划出谋划策、图谋里应外合的青帮头子王炳荣和伪装进步的国民党参议员康伯先,以及潜伏在税务部门为匪特传递城内军政情报的匪特联络员刘逐成。挖出了一批被“川、黔、滇游击第九军”匪首蒋正南委以重要职务打入我重要部门的匪特分子,如被委以匪独立旅旅长、混入安岳县解放委员会的李再林、委以匪独立旅副旅长、混入县大队的李吉甫,委以匪特大队长、混入县大队的梅××等6人。随后解放军五四一团二营三营赶到安岳增援,取得了辉煌战果。对袭击我镇子区公所的“光复救国军第六纵队”,盘据在飞凤山的“西南盟军十路军第九纵队”和在回龙桥附近的“光复救国军第六纵队”残部以及“国防部直属游击队司令部”等几股危害严重的匪特武装给予了歼灭性的打击,击毙了“西南盟军十路军第九纵队”副司令杨修聿,“光复救国军第六纵队”匪首彭燕、唐济川等,活捉了匪特武装副司令李眸嘹,粉碎了敌人攻城计划。

在这期间,县上建立剿匪生产委员会,县公安局建立俘匪集训队,对俘匪进行集训,开展政策攻心。分别召开各界人民代表大会、农民代表会议,以剿匪为中心,贯彻“首恶必办,胁从不问,立功受奖”的剿匪政策,公判了一批镇压、宽大和教育释放的案件。六月底“川东北游击指挥部”副司令杨燮带一股残余匪特武装向政府投降。由于政策宣传深入,群众充分发动起来了,对潜逃匪特骨干线索掌握的越来越多,县公安局根据群众举报,陆续抓回了“光复救国军第六纵队”司令周用昭、匪游击纵队团长张学渊等一批潜逃外地的匪特头目和骨干。六月上旬,全县境内大股匪特武装大部被歼灭和击溃,不少匪特重要骨干和头目有的在战斗中被当场击毙,有的被俘,有的潜逃外地,从此匪势大减。残匪从原公开武装暴乱转入分散潜伏活动。张子伟组织力量结合征粮工作继续进行清理消灭残匪,全县形成了剿灭匪特武装,拥护人民政府的大气候,对残余匪特布下了天罗地网。经过艰苦奋战,在较短时间内,歼灭了18000名匪特武装,到1950年7月,直接指挥平息了这场反革命武装暴乱,保卫了刚建立的新生红色政权。随着斗争形势的发展,1952年下半年,组织决定张子伟担任安岳县委书记职务,担负起统揽安岳县党、政、军各方面事务负总责的重任。

张子伟在安岳工作期间,深受安岳县干部群众的喜爱和拥戴,带领安岳全县人民为巩固红色政权、稳定社会秩序、改善民生、发展生产作出了巨大努力。

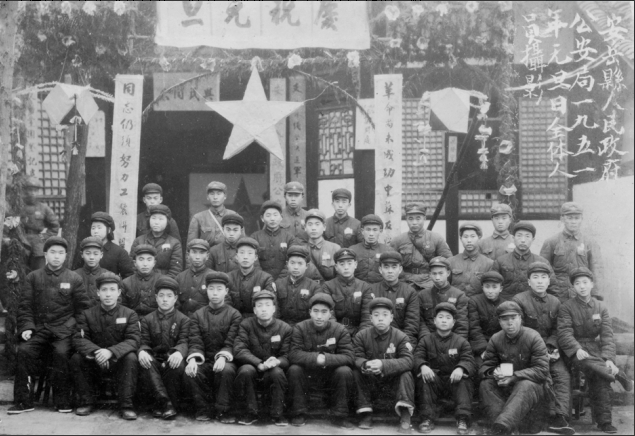

1951年元旦日,张子伟(一排右一)与安岳县公安局全体人员合影

1952年10月1日,离别安岳留影

临危受命巩固射洪县政权,带领人民发展经济

解放初期,射洪县情复杂,匪特活动猖獗。1950年,残留特务林光藩经国民党中央军校高级特工训练班培训后奉命回射洪,与县参议员李乡农联合组织“中国西北反共救国军射洪游击纵队”。国民党新七军也派钟善夫回家乡联络,与匪首钟道五组织“中国国民反共义勇军西北区大刀队射洪纵队”纠集反动会道门信徒3万余人,两次组织反革命暴动。

在这种严峻形势下,1952年9月,组织上把张子伟同志从安岳县委书记任上调到射洪县任中共射洪县委第一书记。张子伟到射洪后倾尽全力担负起带领全县人民在建国初期巩固政权、发展经济的重任。他按照中央和省、地部署,带领全县人民深入开展清剿各地残余的土匪,开展镇压反革命运动。充分发动群众检举揭发,打击土匪、特务、恶霸、反动会道门头子和反动党团骨干分子,粉碎敌人破坏活动,安定了社会秩序和人民生活,巩固了人民政权,使国民经济恢复工作顺利进行。张子伟抓住当时土地改革运动已经进行,通过没收封建地主的土地归农民所有,使射洪农村无地和少地的农民分得了土地和其他生产资料,彻底消灭了封建土地所有制,广大农民分得到了土地激发出巨大的生产积极性,组织全县干部群众大力发展生产,使射洪的经济社会都得到巨大的发展。

为了使党的各项工作在基层得到落实,张子伟首先抓好党的基层组织建设和政权建设,注重农村党支部的建立,在基层有计划的培养党员,发展党组织的工作,使得党在射洪的领导地位得到进一步巩固,提高了党在群众中的威望,使党的各项工作在基层得到很好的落实。同时,在县委的领导下,于1954年7月召开了射洪县第一届人民代表大会第一次会议,人民行使当家作主权力的县人民代表大会由此成立。射洪县国家行政机关、审判机关、检察机关等也随之由人民代表大会产生,开始履职,接受人民代表大会监督。全县各项行政管理工作逐步完善、走上正轨。

1953年11月张子伟组织召开干部会议,使全县分步骤认真实行了由国家严格控制粮食市场,将个体农民生产的粮、棉、油纳入国家计划轨道,在农村实行粮食“定产、定购、定销”和城镇人口的口粮“以人分等定量,归户计算,凭证供应”的办法,并结合射洪县实际客观地解决和完善统购统销中的具体问题,调动了农民种粮的积极性,使农业生产继续向前发展,在大的方面解决了当时群众的吃饭问题,稳定了社会,支援了经济建设,促进了社会主义计划经济的形成。到1956年底,射洪县实现了对农业的社会主义改造,农业走上了集体化的社会主义道路。

张子伟在射洪工作的8年时间里,他的足迹遍布射洪的村村社社。凭借有力的措施,团结带领大家共同努力,使射洪县的经济社会发生了翻天覆地的变化,经济发展,人民群众生活水平提高,一系列工作受到上级肯定表扬,同时受到射洪干部群众的拥护。

1954年9月9日,张子伟(二排右四)与射洪县委会全体同志合影

1960年1月,射洪县委机关全体同志欢送张子伟(二排左七)离射留影

(二)

带领三台全县百万人民群众克服三年困难时期艰苦奋斗

1959年、1960年、1961年,中国连续三年遭受了特大自然灾害,这对于农业人口众多、农业经济占国民经济重要比例的经济落后的我们国家,无疑是极为严峻的事实。再加上1958年至1960年国家在三年中持续开展的“大跃进”、“人民公社化”运动,把一个日益严峻的经济困难的现实摆在了正在领导社会主义建设的各级领导面前。

在这种严峻形势下,1960年2月组织上调张子伟同志担任比射洪县更大,当时全国少有的百万人口大县三台县县委书记。面对当时难以想像的困难,张子伟带领县委一班人和全县的党员、干部,全力投入,千方百计做好渡过灾年的工作。经过调查研究,县委作出了一个大抓晚秋作物,多种秋粮、红萝卜和蔬菜,以此为龙头安排好群众生活的工作计划。明确提出:把增种晚秋和粮食作物抓好,这是决定整个一年群众生活能否安排好,决定劳动力、病人、群众干劲这些对生产起决定因素的重大问题,也是解决得好不好的关键。这既是一项极其重要的经济任务,又是一项严肃的政治任务。张子伟带领县委一班人广泛发动群众,层层动员,县委召开区委书记会,各区召开大队支部书记会,传达县委关于大抓晚秋作物的工作布置。当时,面对那样严重的困难局面,确有一些党员、干部悲观失望,丧失信心。经过广泛的宣传动员,干部、群众发动起来了,使他们看到前途,鼓起了勇气,蕴藏在群众中的积极性进发出来了。县委一班人也全部下乡,分片包干,亲自搞试验,同干部、群众一道想办法,解决种子、土地、肥料等具体问题,很快就在全县掀起了一个大种晚秋作物的群众运动。据资料记载,全县共种了胡萝卜174,636亩,秋玉米7,078亩,秋红苕9,469亩,秋菜19,656亩。秋种后又遭到连续性的干旱,缺苗严重,仅胡萝卜面积就损失将近一半。张子伟带领全县干部群众又全力抗旱,全县共收了秋粮312万斤,红萝卜11,436万斤,当时以五折一为粮食287.2万斤,还有为数不少的蔬菜,对于群众渡过荒年起了极大的作用。在当时的困难时期,为了妥善处理一些地方出现的高指标、浮夸风、大办公共食堂、群众反映强烈的吃不饱饭等问题,张子伟坚持实事求是的思想路线,及时纠正各种可能伤害农民积极性的问题。

1960年2月至1964年11月,在担任三台县委书记期间,纠正当时在大跃进中的错误,解散人民公社公共食堂。组织带领三台全县百万人民群众艰苦奋斗,努力克服三年困难时期的种种困难,使三台县的经济、社会得到有效的发展。

1962年,张子伟(五排右七)在北京参加中共中央扩大工作会议,即“七千人大会”期间与中央领导人合影

领导绵阳水利建设

绵阳是川西北重镇,地区的经济是以农业生产为主。但是川西北有上千万亩田五年一大旱,三年一小旱,上千万人经常缺水甚至没水吃。因此修建大型水利工程、提高粮食产量、切实解决人民群众的吃饭穿衣问题是当时整个工作的重中之重,张子伟在绵阳担任领导期间,把工作重点尤其放在大抓全地区的水利建设工作上。

1970年绵阳地区人民渠七期工程开工建设,张子伟任生产组长和指挥长之一,张子伟带头发扬艰苦奋斗、自力更生、勇于开拓、创新实干的精神,常年奔波在绵远河畔到龙泉山麓长达一百多公里的工地上,组织十万大军施工。他带领技术干部完成了干渠测量定线工作,又率领民工自带口粮、被褥、工具等到工地,按民兵师组建团、营、连、排建制,开始建设渠系工程。建设者们冒严寒雪霜,斗酷暑风雨;日被荆棘挂刺,夜遭蚊虫叮咬,在任务艰巨,工具简单的情况下,用钢钎、铁锤、煤油灯和血肉之躯打通了一个又一个隧洞,用抬杠、麻绳、铁肩建起了一座又一座渡槽,高峰期工人达到13万人之巨。终于建成“人间天河”人民渠,为罗江、中江、三台等六县(市)的139万亩农田和过去十年九旱的涪江右岸地区得到了岷江水的灌溉,使过去十年九旱的涪江右岸广大干旱地区摆脱了旱魔的肆虐,使灌区粮食大增产。三台、中江两县的粮食产量由原来的6亿斤左右,一跃而上到10多亿斤。

与此同时,张子伟还指导各县陆续建成了三台县团结水库、梓潼县珍珠湖水库、江油县战旗水库、三台县红旗堰水库4座中型水库、23座小Ⅰ型水库和众多的小Ⅱ型水库,以及星罗棋布的河渠塘埝。1961年开始修建三台县永安电站。这座引涪江的水进行发电的引水式电站当时是三台县最大的电站,1962年一期建成发电,以后又进行了扩建,扩建后可以输电到75个公社,保证31万亩农田的灌溉用电。张子伟主持修建的这一批水库、塘堰、电灌站、电站在农村发挥了重要作用,大大缓解了三台的旱情,有力促进了三台的农业生产。

到1976年绵阳地区农田有效灌溉面积占到耕地总面积的50%左右,使农业基础设施有了很大改善,有力促进了全区的农业生产。为了更好的抓好全地区的大型水利工程,绵阳行署建立绵阳地区行政公署大型水利工程办公室,张子伟任主任,以有效地组织人民渠七期工程、武都引水工程和鲁班水库等大型水利工程的规划、设计和施工,统筹其余各种规模的蓄、引、提工程全面开展建设。

1977年,被邓小平同志誉为“第二个都江堰”的武都引水工程开工建设,张子伟受命组建绵阳地区“武引工程”指挥部并任指挥长。从1978年武都引水工程全面动工开始,千军万马在约一百公里的战线上拉开了武引建设的大战场。指挥部面临多方面的矛盾需要去解决,一方面,工程的设计还有大量的施工图设计工作要做,在施工过程中遇到各种意想不到的情况需要调整、改变设计方案。另一方面,由于大量民工进入工地,有大量的群众工作要做。不仅要协调外地民工与当地群众的关系,而且还要解决各灌区几万民工的生活、吃住等后勤保障。当时民工的生活条件相当艰苦,各灌区上劳民工,实行“民办公助”的办法。除按民工施工技术等级由当地生产队评记工分外,每人每天补助口粮半斤,现金人民币三角钱的标准计酬。在工地上民工都要自带口粮、自带材料搭建工棚。张子伟带领指挥部一班人充分发挥650多名管理干部、工程技术人员的作用,对施工民工实行军事化管理,以县为单位设兵团,区级设营,乡级设连的编制,实行分段管理。各县水利部门抽调技术人员进行工程质量监督和技术指导,指挥部统一管理指挥,协调各方面的工作。在施工中,张子伟采取集中力量打歼灭战的办法,突出重点,安排好1979年度国家投资2000万元的施工计划,把施工重点首先放在建好难度最大的隧洞、渡槽和备好石料等工作上。要求各施工兵团搞机械化、半机械化施工,成立技术革新、技术革命小组,由一名副指挥长负责。为了加快施工进度,保证工程质量,指挥部组织各县、施工段进行施工评比大检查。对江油“新安兵团”靠人力肩挑背磨,在施工条件极为艰苦的情况下,在短时间内,高质量地修筑起一公里长的明渠的先进事迹进行了表彰,并组织其他各兵团现场参观学习。尽管施工任务繁重,困难很多,并且当时已年近花甲的张子伟,身负重任,组织带领广大干部、工程技术人员深入第一线,团结奋战,兢兢业业,努力工作,以“甘洒一滴汗,换来一寸渠”的热情投入工程建设,为了选择一个好的渠道线路和工程方案,带领工程技术人员反复踏勘、比较,为工程节约资金。工程开工后,又在近百公里的战线上组织大会战,常年奔波在工地,解决了工地上遇到的一个又一个问题,克服了一个又一个困难,使工程能够顺利进行。

1979年夏,涪江发生大洪水,武引工程所用的几百立方米木材堆放在武都河段,随时可能被洪水冲走。在紧急情况下,张子伟组织指挥部的几十名干部全部出动,赶到河边与洪水搏斗,用挂钩挂,用绳子拖,硬是凭人力保住了木材,避免了国家财产遭受损失。经过两年的艰苦努力,完成了施工公路两百多公里,搭建工货棚十多万平方米,在渠首枢纽、总干渠、涪梓干渠上段、沉抗水库80余公里的渠段上,共计完成开挖明渠20公里,隧洞21座,渡槽10处,共计投劳923万个,占用耕地面积3952.48亩,非耕地484.3579亩,搬迁房屋3727间,共计完成开挖土石方211.57万立方米。备石料近10万立方米,完成国家投资2000多万元。与此同时,还组织对流经绵阳地区的涪江进行流域规划,在修建大、中、小型水利工程的同时,开展涪江综合利用、整治病害水库、修建蓄水池、喷灌和人民渠四期扩建工程等工程。直到”武引”工程取得阶段性成果、万亩良田结束了“忍饥挨渴”的历史。

1980年,国家进行国民经济调整,武引工程被列入了停缓建之列。几万人正在轰轰烈烈建设的工程要停要缓建,所引起的震动、思想的混乱,和可能带来的损失是可想而知的。张子伟同志组织制定了严密的纪律,不准任何人趁工程缓建之机哄抢、哄占工程物资和钱物,要求各县指挥部做好工程账目,清理仓库,对每件库存物资都要做好登记。还组织清账小组到各县指挥部,全面清理账目,做好工程结算。做到了各县指挥部的账目清楚,没有趁工程缓建之机侵占工程财产和贪污的现象。对已经完成的工程做好收尾保护,对已经进洞的隧洞,封闭洞口,已经作好的渡槽基础进行封闭保护,对已征用了的工程用地专门做了界碑以明确权限。绵阳地区行政公署专门出了告示,要求工程所在地的各级政府对测量标志、工程用地,不得破坏和侵占;成立留守组,对工程进行管护。由于有条不紊的组织工程的停工缓建措施得力,使工程损失降到了最小,工地上的物资、材料、资金没有发生被哄抢、盗窃的现象,武引的停缓建工作得到了国家水利部的好评,被评为全国工程停缓建先进单位。1981年全国会议上印发了武引工程调整工作经验。对武引工程的停缓建工作作了充分的肯定。

1983年3月20日,张子伟(左一)同中央纪委教育室主任张黎群(右二)在广元县明月峡听广元县委书记薛金厚汇报

张子伟(左二)陪同四川省委书记谭启龙(左一)在绵阳武都引水工程水库坝址视察

张子伟(左二)在德阳县视察红岩水库坝址

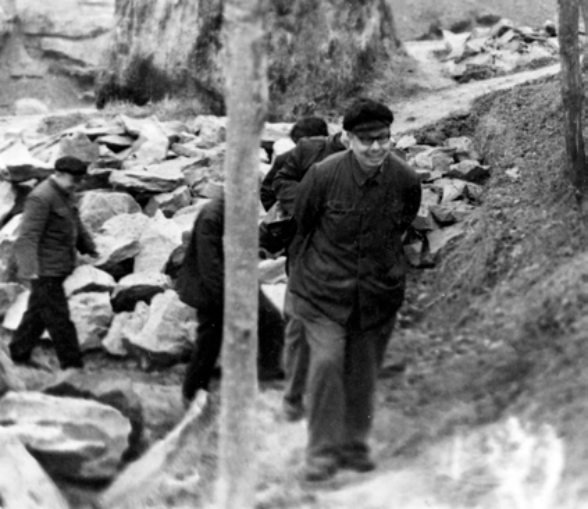

张子伟在三台水利工地检查

张子伟(一排右一)同原四川省革委会副主任,四川省委常委、副省长李林枝同志(一排左一)在射洪县交谈

张子伟(左)同原四川省革委会副主任,四川省委常委、副省长李林枝同志(右)在李林枝家中交谈

1987年,张子伟(左二)与中国联通原董事长、时任绵阳市长王金城(右一)在座谈会上

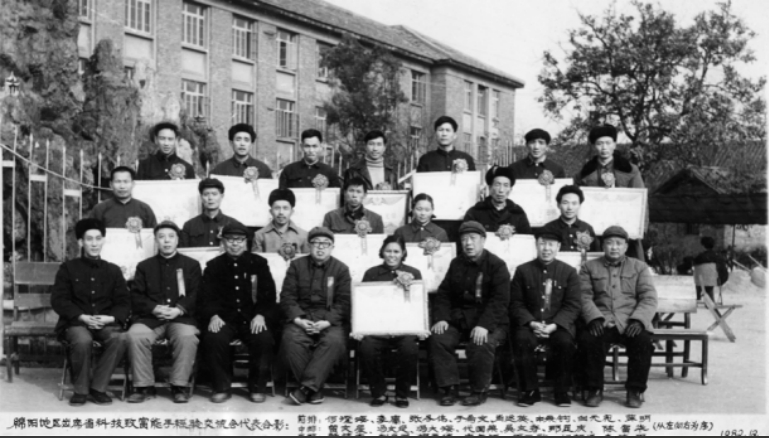

张子伟(一排左三)和绵阳地委书记于希文、地委副书记申秉钧等领导与绵阳地区省科技致富能手交流会代表合影

人物评价:

张子伟同志从十多岁就开始了参加革命打江山的革命生涯,经历了土地革命、抗日战争、解放战争的洗礼。不仅经历了革命战争年代的生死考验,还经历了从建国初期建立革命政权到二十世纪末的国家经济建设和一系列连续不断政治运动的严峻考验。在长达数十年的革命工作生涯中,无论是在革命战争年代、社会主义建设时期,还是在离休之后,无论环境多么险恶,即便是在以阶级斗争为纲的上世纪六十年代,继后又在文化大革命运动中与全国所有的各级领导干部一样被当作走资本主义道路当权派受到造反派群众组织的残酷批斗等折磨的跌宕起伏。他始终坦荡面对,政治坚定,对党忠诚。在艰苦岁月里,他始终保持了积极乐观的革命精神和坚定的共产主义信念,经受住了长期革命战争的锻炼和考验。为中国革命事业做出了积极贡献,把自己的一生都献给了中国的革命和建设事业。

张子伟同志一生热爱党的事业,努力实践共产党人全心全意为人民服务的宗旨。他具有坚定的无产阶级政治立场,始终拥护党的领导,坚定不移地贯彻党的路线、方针、政策,在政治上、思想上与党中央保持了高度一致,坦荡面对,坚持政治立场,疾恶如仇,勇于直言,毫不气馁。在担任领导岗位期间,发扬党的优良传统和作风,勤奋工作,不居功,不图利,艰苦朴素,严于律己,谦虚谨慎,对工作一丝不苟,对同志关怀备至,对家人严格要求,对党和人民的事业无私奉献,敢于同歪风邪气和不良现象作斗争,密切联系群众,关心爱护同志,深受广大干部群众的尊重和爱戴。即便是在离休之后,仍然时刻关心党和国家大事,关心改革开放和现代化建设事业,尤其关心水利和农业,积极为经济发展和社会进步献计献策,为提高人民群众的幸福生活,为国家的革命、建设和发展做出了重要贡献,付出了毕生的精力。体现了一个共产党员高度的政治觉悟和崇高的历史责任感。张子伟同志的一生,是革命的一生,战斗的一生,无私奉献的一生。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198