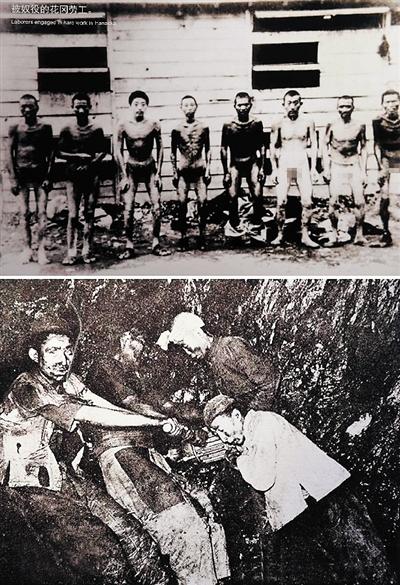

在中国人民抗日战争纪念馆展出的日军强制役使中国劳工的照片。 罗晓光 摄

战后美军为秋田县花冈矿山幸存中国劳工进行身体检查时所拍照片。 (资料照片)

德国政府公布的解密档案中一张纳粹劳工的照片。 德国政府公布的解密档案中一张纳粹劳工的照片。(资料照片)

日前,观众在中国人民抗日战争纪念馆观看有关日军残暴罪行的展览。 罗晓光 摄

根据有关材料记载,1943年4月至1945年5月,4万名中国劳工分169批被相关日本企业伙同日本政府抓去做劳工。日本侵略军用武力抓捕这些中国百姓后,采用强制手段把他们押送至日本35家企业的至少135个作业场所做苦役。被抓捕的中国劳工年龄最大的78岁,最小的11岁,30岁以下者居多。

据统计,二战期间,被强掳至日本的中国劳工共死亡6830名,而战后得以返回中国的3万余名劳工中,也有相当一部分因身心受到严重摧残,长期生活在痛苦中。

“我们是太君,你们是奴隶”

1942年9月,在中国山东东平湖西边,“几万名日本兵端着上了刺刀的枪,刺刀上系着太阳旗,相隔10米的间隔排开,齐声大喊着,慢慢追逼过去。抓住15岁到50岁的男的,就用绳子绑起来。我们大队(约1000人)大约抓了300名中国人。”

原日军军官小山一郎,在他的回忆录中证实了“抓捕劳工”的事实。可见抓捕中国劳工,从日本政府内阁会议决定之前就已实施。

1942年11月27日,在日军国主义政府内阁会议上作出了《关于引进华人劳工问题》的文件决议。如今公开的档案上盖着“极密”,左边是东条英机及以下阁僚的签名盖章。

当时在中国的日本大使馆、总领事馆、当地的日军、对日本惟命是从的汪伪政府及军队等共同实施了“抓捕劳工”行动,以中国华北地区为中心,将正在劳动中的农民、正在走路的人不加区别地抓起来,或者通过威胁和欺骗手段强掳。他们的年龄从11岁到78岁,大多是农民,也包括医生、教师、囚犯等各个阶层。

李良杰被日本兵抓时,才14岁。他们在塘沽等待被运往日本,每天都被日本兵打,一天只给两个玉米面窝窝头吃。“很多人喝不上水,只好喝别人的尿,连牲口都不如”。每天3匹骡马拉车运死尸,“来来往往,像流水一样往外拉”。

后来他和500多个劳工被日军塞进大船,经大连、旅顺、朝鲜,走了7天7夜的海路。“我亲眼看见,有的人生了病,被日本兵直接扔进海里活活淹死,不到一天就死了十来个人……”

1953年,日本红十字会等团体联合组成了“中国人俘虏殉难者慰灵实行委员会”,他们调查出,当时被抓捕的中国人总额为约4万人。报告中写道,“三井矿山集团在北海道、九州各个煤矿中残酷奴役近6000人,死者超过千人,三菱矿业在煤矿、金属矿山驱使两千七八百名中国劳工,死者约450人。”

李良杰等297名中国劳工被分派到福冈县三井煤矿。“我们这297人,不到1年就死了56个。”李良杰说。

“那时候我被编成6号,日语叫‘咯苦棒’,他们一喊‘咯苦棒’我就走上去,上去就给我一巴掌!还不能躲,我一躲,一棒子就打下来了。翻译拦住了,又跟我讲‘你们亡国啦……’我说‘不可能!不可能……’”

有时日本翻译看李良杰小,也会和他“讲道理”。“他就说:‘我们是太君,你们是苦力、是奴隶,奴隶不能不听太君的话……’”李良杰当时一字一句地回忆道。

冬天穿水泥袋,三餐吃不饱

从塘沽走的劳工,一人发了一件单衣、一件棉袄,从其他地方被运走的人甚至只发了两身单衣。

“只有单衣的人,冬天怎么办?我们那时没有棉被,发毯子,我每天就看到他们把毯子往腰上一系,把脚缩到裤管里,还有人系水泥袋子的,他们就是这样过下来的!”北京昌平的农民赵宗仁在日本度过了两个冬天,而冬天最冷的时候也从来不停工。

1944年11月,14岁抓到日本的他被推下船,第一次踏上了日本的土地。此后一年煤矿的生涯,让他以为:“我再也回不到祖国去了,一定会死在这里的!”

他们先在福岛县熊谷组矿山,1945年到了长野县,5月到北海道北见市置户村,一直坚持到8月日本宣布投降。到组后,衣服都烂了,半截腿露在外面。

当时两个中队共有400名中国劳工,住在一间大平房,分上下两层铺,一层睡200人,和电影《美丽人生》中的德国集中营一样。除了中队长、小队长,大部分劳工从来没有洗过澡,臭味在屋子呆不住,因为它是通风的。可怕的是,这一点在冬天也不变。

接近零摄氏度的气温,在只有单层松木板的大屋里,没有任何保暖措施。“没办法!日本人就给你这个地方!”

“我们一批136个人,病死了10个。最惨的是有一个得了疥疮,我们都住在一起,听他那个痛的,太惨了。根本没有任何医疗措施,什么也没有,爱死就死呗。”还有一个老头,还能动弹,就被抬起来送去火葬场烧了。

在矿山,每天天不亮就起来,点灯吃早饭。工人要抬每块都重达几十斤的花岗岩,当时14岁的赵宗仁总落在后面,就会挨打。他已经无法得知自己是工作到几点,只知道晚饭都是黑暗里点灯吃的。

三餐吃的都是黑麦子拌大米糠的馒头,每顿一个,大约三两重。对于每天工作10小时左右的矿工来说,显然是吃不饱的。“大米糠太难吃,饭一端出来啊,满屋子都发酸。”时隔60多年,赵宗仁一提就紧皱眉头,满脸皱纹都缩起来了。

这样的情况下,就没有人逃跑吗?

“我们老家的农民,就少有逃的,有人是被俘的八路军,就逃。”赵宗仁说。

刚到福岛时,14岁的赵宗仁曾目睹过脱逃中国人被抓后的一幕。“逃的八路就被逮回来打。”打完了浑身鲜血淋漓,在矿工中午吃饭的半小时里,拉到矿工面前示众。

半个小时后,这个人被拉走了,赵宗仁再也没有看到过他。后来他听工友说,这样的人大概被押到札幌去了,那里有个牌子会写着“不良劳工”。

“野人”刘连仁,悲恸海内外

刘连仁是山东省高密市井沟镇草泊村人,1913年生。1944年的一天,刘连仁在村子里被抓住,用绳子绑上,用枪押着,离开了故乡。当时刘连仁的妻子已有7个月的身孕。

随后,刘连仁和其他被抓的人一起被押到了山东省高密县城。一路上日本人见了青壮年男子就抓,当时已有100多人被关押在日本人的合作社里。第二天早上,日本人就用刺刀押着他们上了火车。在车上,100多人挤在一个车厢里,大家直挺挺地站着,车门口有拿枪的日本兵守着,就连上厕所也要用绳子牵着。

火车到了青岛,被关押的人更多了,他们被强行换上黄军装,照相、按手印,然后被押上开往日本的大货船。在船上,800多人全被赶进下层大统舱。船行6天,到达日本后,他们被说成是俘虏兵。日本人用火车把他们押到了目的地——日本雨龙郡沼田村明治矿业公司昭和矿业所。

在昭和矿业所,刘连仁被分到矿井里钻煤。他一天干10多个小时,完不成任务不准收工,矿里没有安全设备,不准洗澡。矿井无情吞噬着矿工的生命,塌方、透水、瓦斯爆炸等事故时常发生,矿工伤亡不计其数。

其实,自从被抓的那一刻,刘连仁就用逃跑来抗争。第一次逃跑是在从高密县城去火车站的路上,5个日本兵用刺刀押着刘连仁他们。队伍一出县城东门突然骚动起来,刘连仁立刻使出全身的力气挣脱绳子。然而,日本兵先是用枪托打,后用刺刀挑,刘连仁逃跑失败了。

逃跑——被抓——受苦刑,像这样的经历刘连仁经受了许多次。直到1945年7月的一天夜里,刘连仁决定再次逃跑,这次他成功了。躲进了北海道的深山老林,从此刘连仁变成了茹毛饮血的野人。就这样,他经历了难以想象的苦难,穴居山野13年。

1958年1月底的一天,刘连仁在山洞里被日本的一名猎户发现。

刘连仁被发现后,震惊了日本。

“野人”刘连仁的故事,悲恸海内外!

1996年,刘连仁诉日本政府非人道的强行劳役并要求损害赔偿案,一审判决刘连仁胜诉!被告日本政府随后提起上诉。

2001年,日本东京地方法庭判决日本政府违反战后救济义务,应当向刘连仁的遗属提供2000万日元的损害赔偿。但是,4年后,日本东京高等法院推翻这一判决,驳回刘连仁索赔请求。2007年,日本最高法院三审驳回原告诉求,此后不再受理。

2000年9月2日,刘连仁因癌症复发医治无效去世,享年87岁。

“花冈暴动”的过去与现在

在反法西斯侵略历史上,“花冈暴动”被每个中国劳工高声说起。

其发动者是中国劳工耿谆,河南襄城县人。

1944年8月至次年6月,近1000名中国战俘及平民在日本秋田县花冈町为日本企业鹿岛组做苦役,耿谆是其中一名劳工大队长。当时食品、衣物极度匮乏,中国劳工饱受折磨。1945年6月30日,耿谆率领忍无可忍的中国劳工发动了“花冈暴动”。

“当时他们小队986个人,耿谆数了数,能动的、还有力气的只剩200多个。秋田是什么地方?那是日本帝国主义的大本营啊!200个手无寸铁、骨瘦如柴的中国人在这里争取他们的生存权!

当时耿谆向起义劳工喊出的口号是,“不求生,求雪耻!”最后暴动被镇压,耿谆被日本法院判处死刑,后改判无期徒刑。

当时115名暴动劳工被毒打、虐待致死,前后共418人死亡,史称“花冈惨案”。

2000年11月,在东京最高法院的促成下,花冈受害者与日本鹿岛公司达成的“和解协议”。根据协议,每个受害劳工可从鹿岛建设领到1.6万多元的补偿,但以耿谆为首的大批掳日劳工及家属拒绝领这笔钱。

“协议”的最终文本,原告劳工事先并未看到。“和解”当天,鹿岛建设发表声明,否认了虐待中国劳工的历史事实。

“当时说要赔偿,耿主任就同意了。结果形成文字一看,根本不是那么回事。写的不是‘认罪’,不是‘赔偿’。”李良杰老人慢而低沉地说,“说是‘救济’啊!”

对日索赔活动家王选对此极为愤慨,称这是“日本人花5亿日元买断了花冈暴动的历史”。(综合)

迫害劳工罪行,罄竹难书

1938年6月,日军在北平成立了新民会劳工协会,在青岛成立了山东劳务福利局,在济南成立了山东劳务公司等半官半民的搜刮劳工的机构。1939年2月,日军又在青岛成立了大陆华工公司。1941年7月,日本侵略者将上述机构合为一体,组成华北劳工协会,并在北平、塘沽、石门(今石家庄)、太原、济南和青岛等地分别设立战俘劳工集中营,关押了众多的抗日军民和无辜群众。

1942年11月27日,日本军国主义政府作出了《关于引进华人劳工问题》的文件决议。如今公开的档案上盖着“极密”,左边是东条英机及以下阁僚的签名盖章。

1944年2月28日,日本次官会议又作出《关于促进华人劳工移进国内事项的决定》的执行细则。而列入《1944年度国民动用计划》中的中国劳工人数为3万名,日本从此正式开始实施抓捕大量中国人到日本从事重体力劳动的计划。据1946年日本外务省报告书记载,1943年4月至1945年5月,共有4万名中国劳工,分169批被抓捕、押送。

中国劳工抵达各企业单位后,即在日本宪兵、警察和企业单位管理人员的刺刀与皮鞭下生活。他们处在严密的监管下,不能外出。他们没有衣服,多用稻草蔽身,即使在大雪纷飞的严冬,仍然赤着脚干活;一餐只有一个糠窝窝头,饿了只好吃草根,啃树皮。病了没人管,还要干活。劳工每天劳动9—13个小时,多则超过15个小时,稍有不慎即遭鞭抽棍打。

日本外务省《报告书》列举的疾病死亡数字6234人。其实所谓大量病死,实际上是对大量摧残和虐杀的隐瞒。如川口组室兰共有969名中国劳工,死去310名,日本官方宣称全部是患病死亡。但1954年室兰市民对遗体发掘时,却发现200余具中国劳工遗骨中,许多头盖骨有弹孔和裂口。

1953年,日本红十字会等团体联合组成了“中国人俘虏殉难者慰灵实行委员会”,他们调查出,当时被抓捕的中国人总数约4万人。报告中写道,“三井矿山集团在北海道、九州各个煤矿中残酷奴役近6000人,死者超过千人,三菱矿业在煤矿、金属矿山驱使两千七八百名中国劳工,死者约450人。”(综合)

中国劳工在日本艰难诉讼路

“三井矿山:受中国二战被掳劳工联谊会委托,就你公司在二战时期与日本政府共同侵犯被掳日的中国劳工一事,针对你公司的侵权事实,函告如下:1943年4月到1945年5月期间,日本国强掳约4万中国劳工赴日,并残酷驱使这些中国劳工在日本135个工地进行奴隶般的劳动……你方于此期间,强掳其中5517名劳工,强制其在你方所属的10个工地工作,高强度的工作加之恶劣的生活条件,导致劳工死亡1072人之多。”

二战结束64周年之际,全国120个律师事务所向曾残酷迫害中国劳工的现存20家日本企业寄出了如上函件。

2013年5月13日下午,一名89岁的三菱公司中国劳工幸存者、7位劳工遗属和家属、4名律师手拿敦促函,举着亲人的遗像,走进了日本驻华大使馆。他们还前往上海,向三菱公司代表处递交要求书,提出向3765名三菱公司受害中国劳工发放共计3.7亿元人民币的赔偿要求。

自上世纪90年代起,中国劳工受害者陆续在日本多家地方法院向日本政府及相关日本公司提起损害赔偿诉讼,要求日本政府及相关日本公司向中国劳工谢罪、赔偿。其中,以三菱材料公司为被告的损害赔偿之诉,分别在东京、福冈、宫崎、北海道及长崎地方法院提起。

经过十几年在日本法院的诉讼斗争,相关日本法院认定了三菱公司与日本政府在战时曾共同策划并实施了强掳及奴役中国劳工的事实,认定了中国劳工为此遭受了残酷的虐待。

2007年4月27日,日本最高法院以中国政府在《中日联合声明》中已放弃包括公民个人在内的请求权为由,在认定相关日本企业加害事实的同时,免除了其应负的法律责任。此后,每案均如法炮制,以此阻却了中国劳工在日本的诉讼之路。

在向日本法院起诉索赔无果后,二战期间被强掳到日本的中国劳工集体向日本公司索赔。2011年5月6日,二战中国劳工联合会及三菱劳工分会与中、日两国律师在北京签署“协定书”,将向日本三菱材料公司递交“解决要求”,要求该公司向中国劳工及家属谢罪,并赔偿3.512亿元人民币。

“和解谈判”在日本诉讼期间就曾尝试。然而,包括三菱公司在内的相关日本企业,自恃日本“司法判决”的庇护,一味拖延、推诿、甚至刻意刁难,致使谈判数年未获任何实质进展。

其间越来越多的劳工幸存者含恨离世。面对相关日本加害企业的无赖行径,中国受害者的忍耐终于突破了极限。

“二战中国劳工联合会”在京部分劳工幸存者及遗属委托律师团于2014年2月26日,率先向北京市第一中级人民法院提交诉状,对三菱综合材料株式会社、日本焦炭工业株式会社提起损害赔偿之诉。

此案立即引起社会各界的声援和关注;各地劳工及遗属也为之一振,纷纷启动了在国内起诉的准备工作;面对高悬在头上的那把利剑,三菱公司只好一改以往傲慢姿态,频频与各方劳工代表接触,意欲加快推进“和解”进程。(杨帆)

德如何解决二战劳工赔偿问题

在德国领导人的推动下,德国企业为二战纳粹劳工设立了一项赔偿基金——“记忆、责任和未来”基金会,用了七年时间解决了二战纳粹劳工赔偿问题,展示了德国以实际行动承担责任的勇气和决心。

根据历史档案记载,纳粹德国在二战期间从占领地区强行征召了大约1200万外籍劳工到德国企业做工,这其中主要是犹太人和中东欧国家的劳工。1944年,德国企业中有30%的工人是来自外国的劳工。

1999年德国政府为二战纳粹劳工设立一项赔偿基金,名为“记忆、责任和未来”基金会,其总部设在柏林。

“记忆、责任和未来”基金会首先把符合赔偿条件的强制劳工大致划分为A、B、C三类:被要求一直囚禁在集中营、贫民窟或者被拘留在类似的地方进行强迫劳动的受害者被划分为A类受害者,A类受害者可以获得1.5万德国马克(1德国马克约合人民币3.48元),即7670欧元赔偿金(1欧元约合人民币6.78元);被从他或她的国家绑架到德意志帝国或在德国军队占领的领土上,并且在类似于拘留或任何类似的极为恶劣的生活条件状况下被要求进行强迫劳动的受害者属于B类;表现出其他受伤程度的受害者,通常是参与农业强迫劳动的劳动者则属于C类,B类和C类受害者可获得最高达5000德国马克,即2560欧元的赔偿金。

2001年6月15日,“记忆、责任和未来”基金会向“犹太人要求赔偿联合会”和波兰、捷克的劳工组织汇出了第一笔赔偿款2.13亿德国马克,用于满足3万名强制劳工的赔偿要求,赔偿事务就此全面展开。赔偿工作一直持续到2007年。

据统计,该基金会的初始资本高达52亿欧元,自2001年6月15日启动赔偿支付后,从德国收到的231.6517万份申请中,共有165.9132万份申请获得了赔款批准,并且赔款金额也被分发给了受害者及其合法继承人。总共100多个国家的166.5万名前纳粹强制劳工或他们的合法继承人获得了43.7亿欧元的赔偿金,赔偿工作于2007年画上了圆满的句号。(先导)

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198