白丽诗:1800多个外国侨民靠一头奶牛喝奶

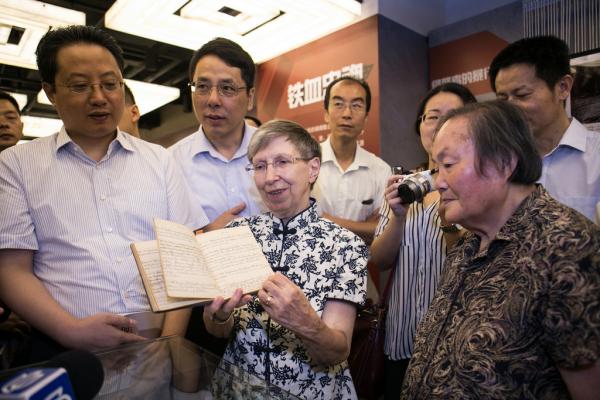

上海集中营心存者白丽诗(中)为参观者展示战俘日记。 澎湃新闻记者 贾亚男 图

82岁的白丽诗退休前是上海外国语大学的教授,她是目前上海唯一经历过中国抗战和日军集中营的外国侨民。她的父亲是英国人,母亲是美国人。

1933年出生的她,直到抗战爆发,一直跟随父母在上海生活。“我10岁的时候,和爸爸、妈妈、哥哥住进了集中营,也就是现在的上海中学,从1943年到1945年,我们住了两年半。”白丽诗说,“集中营共有1800多个人和一般小镇规模一样,工作量巨大。这些人,从前都是富裕的商人、经理、公司CEO,而进了集中营,他们的工作性质都发生了很大的变化,必须承担繁重的劳作。”

在这次展览中,白丽诗捐出了十多幅反映当时集中营生活的画,这批画由她母亲的一位艺术家朋友创作。“战争期间,我们被明令禁止拍照,没人有照相机,这就是母亲的朋友画画的原因。”白丽诗解释道。

这些画反映出当时集中营的生活非常艰苦:人们每天都要排着队领取分配的食物,食物领到之后还需要自己烹煮;住的都是集体房间,没有任何的私人空间;侨民们用木质搓衣板洗衣服,洗衣服的水靠自己拎着水桶带到洗衣房。

“有些事值得一提,画中这些劳作的人在进集中营前都有佣人,有3个佣人算是穷的了,一般都有10个,现在他们必须自力更生,巨大的落差使这项工作显得更难了。”白丽诗说。

白丽诗拿出一本老旧的深蓝色日记本,封面已经有些磨损,“这是我妈妈1941年开始写的日记,记录我们进入集中营前后5年的生活,以及集中营里大大小小的事件,当时日本人规定是不准写文章的,这本日记也是我妈妈偷偷写下的。”

当被问及哪件是她印象最深刻的物品时,白丽诗指着展柜中的一封信说:“最深刻的是这个。集中营里,消息几乎只进不出,当时我们只被允许用很特殊的格式写信,每封仅限25个字母。我在10岁的时候给祖母写过一封25个字母的信件。你只能写私人信件,不准写日本人的坏话,措辞得非常谨慎。我写了‘daddy,teching,then,kitchening(爸爸、教书、然后、厨房中)’。kitchening用词并不准确,但由于字数限制,我们把一句话浓缩成了一个单词。”

白丽诗还回忆说,集中营里有一个很小的农场,只有一头奶牛,1800个人的牛奶全部来自这头唯一的奶牛,“我11岁时,哥哥生病住在营区的医院,我被通知去取一杯牛奶给哥哥补充营养,我真的很久没尝过牛奶的滋味了,那天特别想尝尝,忍不住抿了一口,那时一直为偷喝哥哥的牛奶心感愧疚。”

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198