我从1916年开始在远东做间谍,在工作的几年时间里我认识了许多中国军政官员,其中一位是东三省的军阀张作霖大帅。他知道我工作的性质,好几次要求我报告一些在俄国的中国人生活的实情,以及其他有用的情报,那些材料我是愿意提供给他的。他又一再对我说,

倘若我决意留在东方的话,那他邀请我去为他工作。他的条件很动人,巨大的物质优惠令我难以拒绝,我又想到了战后欧洲惨象,决定接受邀约。所以在1920年9月24日,我加入了张作霖的特务机关,张氏那时在满洲,是人所共知的东三省督办。

(与田中大佐夫妇摄于天津)

大帅对我的第一个要求,就是除了黑龙江督军吴俊升之外,要我不得让其他人知道我是在为他工作。因为吴俊升是他的好友,所以吴就成了我的直接上级。对外,我仍应假装着是为自己的政府或协约国列强工作的。在“一战”期间,我是由联军情报处雇用在满洲、蒙古、西伯利亚等处从事各种指定工作的。

我与张作霖大帅见面的次数不多。张大帅在沈阳召见我的时候,通常都是在晚上,我得装扮得像一个中国人,戴上黑眼镜,头上戴顶西式的呢帽,把帽子拉下遮住眼睛,由他的一个亲信带着我去。

我为大帅工作了八年,我觉得他是一个高尚且勇敢的人,他言出如山,对忠心的下属来说他绝对是一个好上司,但对犯错误的人以及那些企图辜负、滥用他的信任的人来说,却非常严厉,他不能容忍那些背叛了他的人。

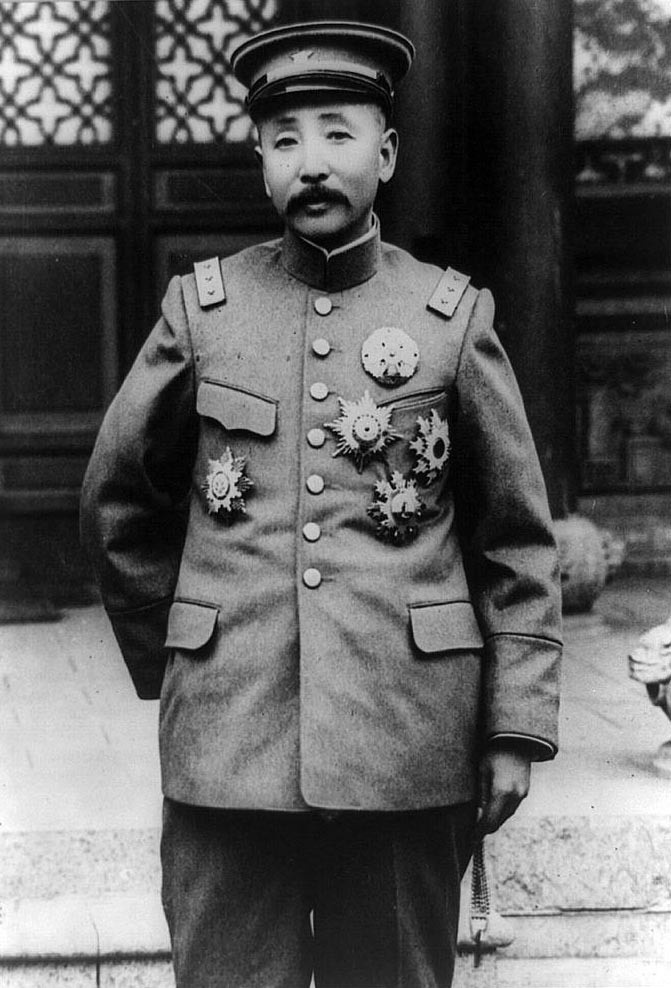

(张作霖大帅)

在俄国、蒙古、朝鲜、中国的那几年内,我是以不同的名字、用不同的护照去执行工作的。这是这套勾当中必要的一部分啊。

我的活儿很多,也很杂:搜集政治情报,监视别国特务人员的动静,追捕土匪和偷运军火毒品的人,密查贩卖白俄青年女子的人贩(白俄是因为俄国革命逃到中国东北的),以及时刻观察、记录、破坏日本和苏联方面的活动。

因为我的工作性质,我不能引起别人的怀疑,我需要经常变换身份。我的公开职业有很多身份,也以小生意人的身份掩护过自己。譬如,在蒙古我当过金矿或煤矿的调查专员,当过筹建俄满间交通商务建设铁道的中国政府代表团的秘书。这是一份我很喜欢的工作,正因得此便利,我在1911年3月7日搭乘了这条铁路的首班车,游历了俄国。在1922年,我在满洲里——俄满边境铁路的一个地方,在一家中俄文报馆当编辑;此后,我又在库伦[3]做了好几家报纸的通讯员。

1923年2月,我奉命回到沈阳侦查私贩军火,军火走私当时在东北是对治安的严重威胁。开头两个月,我在山海关、秦皇岛、以及沿京奉铁路一带的地方取得了不小的收获。3月2日,我就第一次缉获五百支来复枪。那些枪械是意大利造的,当军火贩翻过长城,离山海关还有九里路的时候,我就将他们捉住了。3月22日,我缴获另外一批一千支的来复枪。4月12日,在我的部署下,我的探员们又在北戴河附近缉获二百支意大利自动手枪。4月27日,在更靠近关内的一个偏僻的乡下,我们捉到了几个私运两千支以上来复枪的走私者。这些军械都是满洲当地土匪订的货。

张大帅给我的任务难度越来越大,因为在中国存在治外法权,很多外国人的违法行为很难受到法律约束。可是励精图治的张大帅还是尝试树立他的辖区内的法律规范的权威,让自己的政令通行无阻,他试图挫败任何有损于中国人民生命和财产的犯罪行为。

我的侦察私贩军火的活动让意大利政府知道了,我六月间到天津时接到了意大利驻津总领事格勃利里的一个邀请,要我去见他一面。

我去了,他问我在天津预备做些什么工作,我答他说是来游历旅行的。

“别对我讲假话吧,”他说,“我对你到天津来的目的知道得很清楚。我得警告你,你虽然有中国当局给你的种种证明文件,但你还是意大利人,仍旧在我的管辖之下,假使我再发现你有什么不轨的举动,我就要拘捕你,将你驱逐回国。现在给我滚出去吧,我没啥再跟你说的了。”

做我这一行,受到的威胁太多,我已经习惯这样的恐吓了。尽管如此,我必须履职,而且我决心一切凭良心办,不去顾念违法者的国籍。

在那一个夏天,我所缉获的包括数千支来复枪、手枪,同时我还查获了二百公斤的吗啡和海洛因,差不多有一千五百公斤的鸦片。

11月14日,我得到了日本当局的同意,加上我的中国主人的帮助,我在天津的一艘日本轮船上搜到了四千多支意大利的来复枪,这些东西是预备运送到广州去的。第二天,我在本地日报上看到了一条意租界警署署名的文告,那上面声称:“在日轮为中国当局所缉获之军械,虽属意国出品,然决非天津意海军营内之所有物。”我有种啼笑皆非的感觉,他们这是“此地无银三百两”。

11月18日上午10点,一位和我很要好的意大利警官来看我,他很不安地对我说:“我亲爱的万斯白,我因负有使命来此,因此不得不置友情于不顾了。总领事格勃利里让我带给你一个非常紧急的驱逐令,并需立刻遵行。他要你在半小时内到车站,搭10点45分之前开赴上海的火车,你不准对任何人讲或以电话通知别人,但你可通知你的夫人,说你因要事急需赴沪,但不能告诉她,你是受了驱逐令而去的。假使你企图通知别人,那我就必须用武力押解你到车站。我知道,我对你的行为是非常不公道的,但是我是奉了命令而来,得交差,我希望你能配合我的行动,别把事情闹大,否则我将不得不采取强制手段逮捕你。我对你充满敬意,我希望你能够把我的话听进去,请你在半个小时之内赶到火车站,我马上就去火车站,在那边等你。在此期间,你不要试图联络别的人来帮助你逃脱,你除了可以告诉家人你要去上海外,我奉劝你不要轻举妄动。如果你不配合我,我就只能把你抓起来押到上海。”

我除了接受这强制的条件外,实在没有别的路可走。我对这个貌似“十分为难”的朋友无话可说,我只能匆匆地和我的妻子打了个招呼,告诉她我有急事要去上海。

半小时后,我被锁在一辆载货的火车车厢里,同行的有四个意国的水手和一个名叫罗美诺里的下级军官。

11月19日,我们到达了上海,我就立刻被转到意大利军舰卡拉布里亚号上的密室中。

幸运的是舰长是个正直的意大利人,他得知我被押到军舰上,立刻召见了我,当我将遭遇告诉了他,他就派了一个长官带了一封信去给意大利驻沪总领事罗三,信中说他不便将意大利皇家海军的军舰让别人做不正当的勾当,除非他在当天下午4点钟,能得到扣押我的正式证件,否则他就要将我释放。那证件终未送来。4点5分,我就离开了那艘军舰,恢复了自由。

两天以后,意大利副领事弗莱乔洛给法租界[6]及公共租界[7]当局送去了一张拘票,上面写着请拘捕一个名叫A.万斯白的人,他是从卡拉布里亚号军舰逃上岸的水手。

然而那位上海公共租界捕房英国总巡捕也是一位正直的人,他也很有力量。他跑去见意大利总领事并指出,如果拘票上所附万斯白的照片确是其本人,那么他就会立刻拘捕他,因为他现在就在自己的办公室里,但是必须删去拘票上的“水手”和“逃兵”字样。因为据他所知,万斯白是一个已经在中国居留了15年的人,他不是一个水手,是不是意大利方面弄错了,的确有个水手逃跑了,照片被弄错了,照片是万斯白的照片。如果是这样,万斯白就是无辜的。

就在此时此刻,中国当局也在向意大利公使提出抗议。但是意大利公使回应说,因为万斯白是意大利公民,中国政府没有理由干涉有关于万斯白的任何事务,如何处理本国公民,是意大利政府自己的事情。

关于我被捕的事情闹得满城风雨,当地的报纸连篇累牍地报道,但是意大利驻天津使馆却拒绝撤销驱逐我的命令。最终,为了让事情早点结束,我和租界的警察当局商量后,决定满足意大利政府方面的要求,我答应就逮,租界当局将我送到了意大利副总领事弗莱乔洛那里去。我的一些朋友当面质问弗莱乔洛我究竟有什么罪过,他却回答不上来。他只含糊地说是弄错了,于是我就被释放了。

几天后,我又被传到领事馆去,他们告诉我,意大利公使要我离开中国。他们已为我预备好船位,上船后另送五千元给我。我拒绝了。

1924年4月9日那天,当我经过邓脱路[8]的时候,突然被一个人袭击,他在我胸前刺了一刀然后迅速逃走了。中国当局认为凶手是一个意籍退役水手。无独有偶,我还遇到另一起暗杀事件,一个住在上海的意大利人两次企图杀死我。他的同伙,包括三个俄国人和一个印度人,已被严厉惩罚。俄国人在哈尔滨的中国法庭被判刑,那个印度人则被英国法庭宣判。

在我回到哈尔滨不久,我发现意大利当局仍然不想让我安生。于是我做出了一项艰难的决定,后来再看这个决定简直是灾难性的,我到现在仍然后悔不已。再加上意大利已经开始奉行法西斯主义,意大利的风气也换了,因为法西斯主义势力抬头,意大利的政府的官员也换了一茬。于是我决定放弃意大利国籍,加入中国籍。

在中东铁路督办朱庆澜、东省特别区警察管理处处长魏永兴将军与中东铁路路警处长姚志曾的保证下,我成了一名中国人。因为有了新国籍的关系,我可以毫无阻碍地回击暗害我的歹徒们了。

在我加入中国国籍后,没过多长时间,我又被人行刺了一回。这回我就不客气了。事件发生后第二天,歹徒被惩罚的消息就上了报纸。我把当时的报纸上所记载的新闻剪录了下来:

哈埠谋杀间谍失败

图刺万斯白印人已被引渡

哈尔滨一月十二日特讯:本埠放映无声影片之大西洋大戏院股东兼总经理万斯白,上月被人行刺案,同谋印人名婆新者,业已捕获,已引渡至上海英国当局,然主犯意人名康独弗洛司者,则迄今尚未就逮。

此项行刺阴谋,于十二月二十日发觉,英领署立即要求中国警察局引渡该犯婆新,因婆新以共谋罪由中国当局拘捕也。

然据一般观察,对于康独弗洛司仍在哈尔滨逍遥法外,未予拘捕,殊令人有莫名其妙奇异之感。

万斯白在华有年,与沈阳特务机关原有特殊关系,彼对于特务工作,功绩至巨,处置共产党活动及偷运军火方面尤具成绩,此间众信行刺万氏之阴谋,由于万氏为沈阳当局工作,其中不免触怒个人,至引起私仇报复行动也。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198