1945年8月,黎秀石右三和战地记者在日本合影。

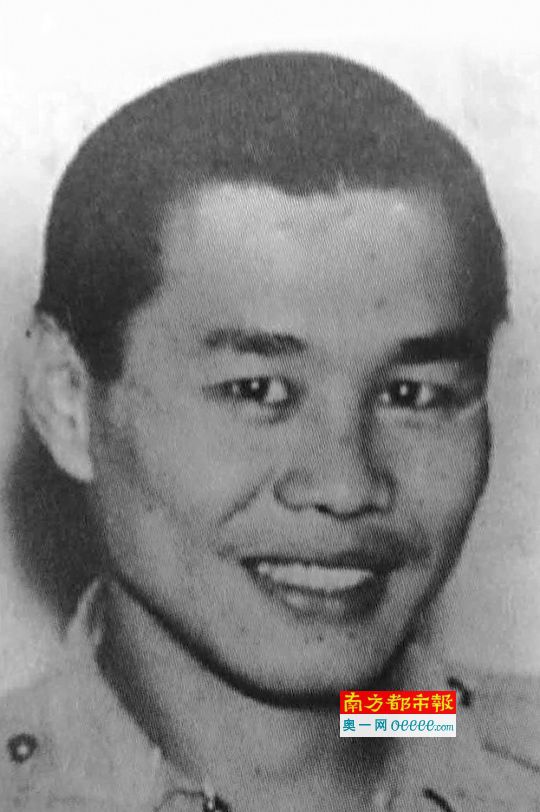

黎秀石

性别:男

出生年月:1914年1月

籍贯:佛山南海丹灶

南海区丹灶镇海边坊村,一座青砖绿瓦的百年院落,是黎氏家族的古宅。主人的名字在方圆几里如雷贯耳,他叫黎秀石—中国最早的战地记者之一。乡亲们的传说中,70年前的反法西斯战争中,黎秀石远赴印度洋、太平洋和欧洲战区。而最令人称道的是,1945年9月2日黎秀石在东京湾“密苏里号”军舰上,见证了日本投降签字仪式的历史时刻。

生于南海 燕京大学攻读新闻学

海边坊村过去在丹灶镇是一个大村,村里有十多个姓氏,黎姓只能算个小姓,但黎家在村子里却是一个显赫的家族。1914年正月初六(1月31日),黎秀石出生在一个知识分子家庭。

“秀石的祖父曾远渡美国,后来在广州开了一家眼镜店。据说是广州第一家,家底在村里比较殷实。”82岁的黎秀煊老人介绍。黎秀煊是黎秀石的堂弟,年幼黎秀石19岁。

光绪三十三年(1907年),黎秀石祖父出资、黎秀煊祖父出力,兄弟二人在南海丹灶创办了醒华学校。黎秀石也曾在醒华学校入读,1931年黎秀石中学毕业赴北平燕京大学攻读新闻学。

大学毕业后,黎秀石进入《广州英文早报》开始了记者生涯。几个月后,他因病回京疗养。1937年“七七事变”爆发,在北京养病的黎秀石南下避难时,女友被日本战机重伤。上世纪三四十年代,黎秀石写下《见证日本投降》一书,他在书中写到,日本侵略者给祖国同胞带来的伤害,让他重回记者行业,用笔来抗日,报效祖国。

见证历史 他在东京彻夜写稿

1944年,黎秀石进入桂林《大公报》工作。为了报道桂林会战的情况,“常常要冒着枪林弹雨,通宵达旦地工作。遇到敌机警报或者供电中断,要靠微弱的烛光看稿、写稿;遇到紧急情况,还要躲进放印刷机的岩洞里。”

1945年1月,世界反法西斯战争进入反攻阶段,黎秀石被派远赴缅甸、印度洋、太平洋等各战区采访战况。在此期间,他向国内发回中英文战地报道100多篇。

8月14日,日本天皇颁布《终战诏书》。同月27日,黎秀石与一批英美记者乘盟军军舰的摩托艇在东京登陆,成为二战后踏上日国土的第一位中国人。从内心涌出的自豪感和悲怆感,让他当夜无法入眠,彻夜写出了2000多字的英文稿件,叙述自己的东京观感。

1945年9月2日,日本投降签字仪式在东京湾“密苏里号”军舰上举行,中国代表团团长、国民政府军令部部长徐永昌代表中国政府在日本投降书上签字。《见证日本投降》上记载,徐永昌提笔时黎秀石按下相机快门,将胜利的瞬间定格在这一刻。当时种种思绪涌上心头,黎秀石再也控制不住自己的情感,泪水夺眶而出……

黎秀煊回忆,黎秀石老人生前曾表示,在日本投降签字仪式上他拍下了大量的照片,不幸的是未能留存下来。

回乡任教 曾在《南方周末》撰文

新中国成立后,黎秀石回到了南海丹灶,在醒华学校任教师,后在广州培正中学、天津《进步日本》、中央人民广播电台对外部英语组工作。上世纪六十年代至八十年代,出任北京广播学院、中山大学教授,直至退休。

1995年抗战胜利50周年之际,年逾八旬的黎秀石在《南方周末》上撰文《日本果真是无条件投降吗?》,引起社会关注。黎秀煊对年长自己近20岁的堂兄更加刮目相看,两人的交往走动更加频繁。

2007年5月15日,黎秀石因病在广州辞世,终年94岁。黎秀石生前编撰了《英美报刊宣读》、《英美当代小品101篇》等专著,特别是以其亲身经历撰写的《日本投降的前前后后》、《见证日本投降》两本书,对于后人缅怀老人的丰功伟绩提供了翔实的历史史料。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198