出生于埃及的知名国际刑法专家巴西奥尼(Mahmoud Cherif Bassiouni)在纪念纽伦堡审判开庭40周年之际,曾说:“东京审判……法律史只会将其视作一个不能重蹈的覆辙。”

东京审判是否真的“不能重蹈”,本是一个开放性的话题,但至少对这个话题本身的探讨,近七十年来代有“重蹈者”。东京审判在日本获得了经久不衰的关注度和热议,不夸张地说,凡是日本人都无法置身事外。作为站在被告席上的国家,东京审判是盟国对旧日本最大的一次清算和总结,东京审判也因此被视为“新日本的零点(ゼロ)”,而要摆脱“自虐史观”,心安理得地抛弃历史包袱,“克服东京审判是日本一切政策中最优先的政策”(北岡俊明《東京裁判はでっちあげだった》)自是题中应有之义。

在西方,由于“西方中心主义”的视角、二战战场的主次以及东京审判相较纽伦堡审判无可否认的缺陷等等,都使得东京审判在西方人视野中不过居于角落。然而想要理解亚太政治格局和国际刑法,东京审判是一段绕不开的历史。早年西方致力于重审及反思这段历史的有美国检察官、印度法官、美国左翼学者等,他们都不是纯粹意义上的“书斋学人”,促使他们提笔论述东京审判的初衷也各有不同:有人想让西方世界了解这场乏人问津的审判,有人思考的是这场审判对今日和未来世界的意义,也有人借东京审判之“酒”浇自己胸中的“块垒”。殊途同归,正是他们开拓了西方东京审判的研究范式。

霍洛维茨的长文:来自亲历者的叙述

为了即将召开的一系列日本战犯法庭,美国在东京建立了直属于驻日盟军最高司令官麦克阿瑟的国际检察局,并任命季南(Joseph B.Keenan)为局长,国际检察局也就是日后法庭的检方。季南手下有一名叫霍洛维茨(Solis Horwitz)的美国助手,颇受重用,局里既让他负责搜集日本财阀推动及维持战争的罪证,也让他协助荷兰检察官检举日本在荷属东印度犯下的暴行。审判结束后不久的1950年,霍洛维茨在《国际协调》(International Conciliation)杂志上发表了《东京审判》(The Tokyo Trial),这篇百余页的长文堪比一本小书的篇幅。《东京审判》叙述了远东国际军事法庭的缘起和权力、宪章和审判机制、被告和起诉书、审判和判决书等方面的内容,它不仅呈现了审判的各个方面,而且涉及审判的“前、后、内、外”——盟国组建法庭的经过,以及当年法庭外的外交角逐等。最珍贵的是,《东京审判》行文间披露了大量法庭的内幕和细节,有很多没有注脚的内容都是这位检察官在国际检察局和法庭内的亲历或者见闻。

霍洛维茨的文章至今仍是西方乃至日本研究东京审判的学者们无法绕过的参考文献,经常可以在相关论文和专著的注释里看到它。

几十年后,又有两本著作问世,一本是美国国际关系史学者皮克加洛(Philip R.Piccigallo)的《站在被告席上的日本人:盟国在东方的战罪行动,1945-1951》(TheJapanese on Trial:Allied War Crimes Operations in the East,1945-1951),另一本是布瑞克曼(Arnold C.Brackman)的遗著《另一个纽伦堡:东京审判未曾诉说的故事》(The Other Nuremberg:The Untold Story of the Tokyo War Crimes Trials),作者布瑞克曼是合众社记者,曾亲历并报道东京审判。他们同霍洛维茨一样,将东京审判作为一桩历史事件对待,记述法庭的诸多面相、知识和细节,勾勒出“远东国际军事法庭史”的轮廓。

帕尔法官的异议与麦尼尔的回响

相较其他历史事件,东京审判的特殊性在于:它本身是历史,又是对更早的一些历史的总结和叙事。我们不妨打个比方:假如有一部佚书重现于今日,专家反复摩挲它的纸张、装帧、钤印,却对书的内容视若无睹,这是无法想象的;同理,止步于叙述或研究审判本身,却不深入审判的对象(日本侵略史)和工具(国际法),未免买椟还珠。有意思的是,西方最初深入东京审判的历史学和法学这两个领域,并不是出于学术兴趣的导引,而是强烈的民族主义情绪的产物。

当年法庭十二名法官(美国中途换过法官)中,最令后人瞩目的无疑是印度法官帕尔(Radha Bindo Pal)。帕尔在开庭前不久才抵达东京,但据同事荷兰法官勒林(B.V.A.Röling)的回忆,这位迟来客似乎带着某种成见而来,“日本人喊出的‘亚洲人为亚洲’的口号拨动了帕尔的心弦”。在这名坚定的民族主义者眼里,作为“后来者”的日本人与英、荷、法、美在亚洲的殖民统治并无不同。不出意料地,帕尔完全否定多数意见书(即判决书)的裁决,他撰写并提交了一份与判决书篇幅相差无几的异议意见书向法庭和世界表达自己的立场,并在宣判结束后的五年后,冠名“异议判决书”(Dissentient Judgment)付梓(加尔各答,1953年),这比多数意见书(英文版)和其他四份法官意见书的出版早二十余年(阿姆斯特丹,1977年)。

否定的前提是反思和质疑,而反思和质疑同样是研究的前提,异议意见书的形式并不妨碍它对后世学界的启发。举凡庭审涉及的1928-1945年日本侵略史的各个事件和诸项法理问题——细到某证人的证词真实性、书面证据的有效性等,帕尔都有涉及。时至今日,后人对当年法庭审理的这些问题的论述,大多仍不出帕尔讨论的范畴,仅出现了所谓“指挥官责任”(command responsibility)等为数不多的新问题。

何谓“指挥官责任”?被告松井石根身为南京城破时的日军最高指挥官,没有约束部下遵守战争法规和军风纪,以致发生恶名昭彰的南京暴行。然而,当年在远东国际军事法庭上,法官们并不认同身为前线指挥官的松井犯有反和平罪——法庭只认定他是侵华战争的执行者而非推手,所以最终仅判决他对普通战争罪和反人道罪负有“不作为”(omission)之责,成为被判处死刑的七人之一。作为前线指挥官对部下所犯暴行的“不作为”,后世将其归入“指挥官责任”的范畴,1946年初被马尼拉军事法庭判处死刑的山下奉文是第一个因这类罪名遭严惩的战地指挥官,然而这项罪行在二战结束时尚处于萌芽阶段,1948年帕尔不曾专门就这一点对松井石根的个人判决提出质疑,也就不奇怪了。

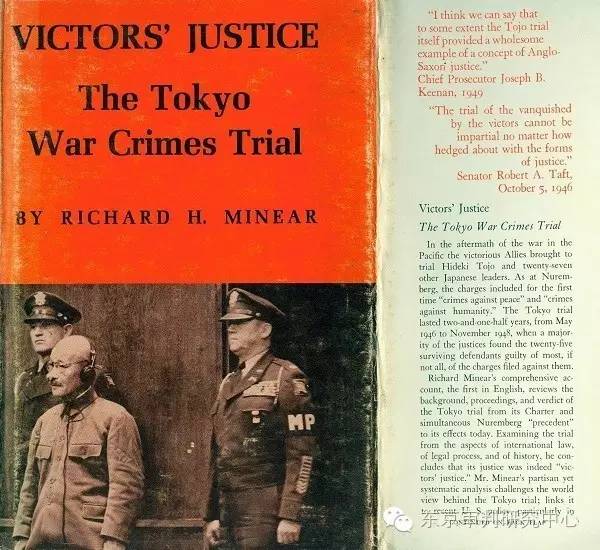

被树为学术史标杆的是另一部继承了帕尔“志愿”的著作是《胜者的正义:东京审判战争罪行审判》(Victors’Justice:The Tokyo War Crimes Trial,英语“正义”和“裁决”是双关语)。东京审判这一话题在西方经历了20世纪五、六十年代的相对沉寂,《胜者的正义:东京审判战争罪行审判》的问世仿佛是已辞世的帕尔法官(卒于1967年)多年后在人间的回声。

作者麦尼尔(Richard H.Minear)于1968年在哈佛大学东亚语言与文明系取得博士学位,三年后这本书得以问世(普林斯顿,1971年)。此书是西方最知名的一本东京审判研究论著,之所以有名,很大程度上是因为该书对东京审判持彻底的批判立场,有极强的现实关怀。麦尼尔毫不讳言地说,此书的“选题有政治意味,笔调有政治意味,作者感于时局而抒发的意涵中有政治意味”。所谓“时局”就是1970年代初正陷入胶着的越南战争。麦氏追访25年前的东京审判,关怀却在当下,书前献词写道:“献给因反对在中南半岛的那场战争而流亡异国、蒙受刑罚或在自己的家国遭受排挤的美国人。”他坚信,东京审判背后的理念在其结束后的二十余年间还在对美国的亚太政策产生影响,尤其糟糕的是,它对晚近美国在亚洲犯下的错误以及正在犯的新错误起了推动作用。所以惟有清算东京审判的理念,方能从本源上反思越战——“意识到东京审判的荒诞和不公将使我们反思对美国的亚洲政策的某些预想,有关于日本的,也有关于中南半岛的”。

这位激愤的左翼反(越)战学者自陈,求学时偶尔读到帕尔的异议意见书,就此萌发了要“光大帕尔”的想法。书的第三章《国际法问题》、第四章《司法程序问题》、第五章《历史问题》里,麦尼尔主要做了三件事:探讨东京审判使用的法理和程序是否合理、合法;探讨东京审判对1928-1945年日本各项侵略事件的事实认定是否合理、合法;探讨东京审判对须为这些历史事件承担罪责的被告的责任认定是否合理、合法。他在这三章里提出的问题大多能在帕尔异议意见书中找到对应,换言之,1948年帕尔向法庭提出的这份法官异议意见书,其探讨的内容在二十余年后被一名美国学者填入司法程序、法理、历史学(讨论法庭所审理、叙述、裁决的日本侵略史,而非法庭本身的历史)这三个框架,它们也从法庭文献(帕尔异议意见书)步入了学界的视野。由此,两个素昧平生的异见人士共同为西方学界翻开了东京审判这本“书”。

在西方学者大量接触一手档案文献从而形成新的问题之前,一些学者就直接从帕尔、麦尼尔两人的著作中选取角度甚至转引材料,类似做法在论文和著作里并不鲜见。

回归法庭档案

1983年在东京涩谷(远东国际军事法庭旧址)召开的东京审判国际学术研讨会,促使了粟屋宪太郎、大沼保昭等日本历史学家和法学家跳出“胜者审判”(否定立场)和“文明审判”(肯定立场)非黑即白的立场对立,转而深入材料展开实证研究,但西方并没有发生明显变化。

2008年对西方学界来说是标志性的一年,那年出版了两部重量级著作:户谷由麻的《东京战争罪行审判:战后对法与正义的追求》(TheTokyo War Crimes Trials:The Pursuit of Justice in the Wake of World War II)、新西兰法学家博伊斯特(Neil Boister)和英国法学家卡莱尔(Robert Cryer)合著的《东京国际军事特别法庭再评价》(TheTokyo International Military Tribunal:A Reappraisal)。

美国国家档案馆(NARA)、日本国会图书馆宪政资料室、新西兰坎特伯雷大学图书馆(新西兰法官档案),澳洲战争纪念馆(韦伯庭长档案)的档案支撑起了这两部著作,如墨尔本大学法学院教授辛普森(Gerry Simpson)评价的那样,“对于新披露的或者被尘封的档案宝藏,它们在某种程度上提供了真知灼见”。

户谷是日本人,研究生始辗转受业于英、美学府,现任教于夏威夷大学,虽然她与粟屋宪太郎、日暮吉延等人并无师承关系,她的研究却深深地受日本东京审判研究近三十年学风的薰习。就连不通日文的博伊斯特和卡莱尔,也借日本学者村井伸行之力参考了很多日文论著。受日本学界影响,西方学界开始高揭“超越胜者正义”(Beyond Victor’s Justice)的旗号,跳出非黑即白的价值判断,甚至2008年澳洲召开的国际学术研讨会就用这个题名出版了会议论文集(莱顿,2011年)

西方回过头去细绎法庭档案文献,颇似我国经学史上屡次出现的“返归原典”的学风转向。古今东西,情理本通,改辙的轨迹是某种必然,但改辙本身却值得玩味:西方学者愿意步趋日本同仁的主张,走出泛泛之谈,如卡莱尔、博伊斯特等人那样钻入档案室,并不再对日文成果“置若罔闻”。东京审判从记忆的角落里被重拾,东京审判研究变得细致、严谨、专业,历史连接着当下,这不也是当今亚太政治、经济地位持续抬升的结果之一吗?

本文作者龚志伟博士生(东京审判研究中心研究助理)

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198