1935年,日本侵华加剧,战争迫在眉睫。国立暨南大学(其前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂,后迁至上海,1927年更名为国立暨南大学,下文简称“暨大”)处于风雨飘摇之中,著名教育家何炳松临危受命,担任校长一职。为更好开展办学,他邀请志同道合的郑振铎任文学院院长兼图书馆主任。郑振铎是新文化运动的倡导者之一,秉持着为同胞“打开一条光明的大路”的宗旨,积极投身学术研究、文化事业和进步社会活动。其在暨大执教6载,严谨治学、关爱学生,面对危险坚贞不屈,在暨大校史上写下浓墨重彩的一笔。

1936年,暨大行政会议全体会员合影(中者何炳松、右二郑振铎)。

奋楫笃行树学风

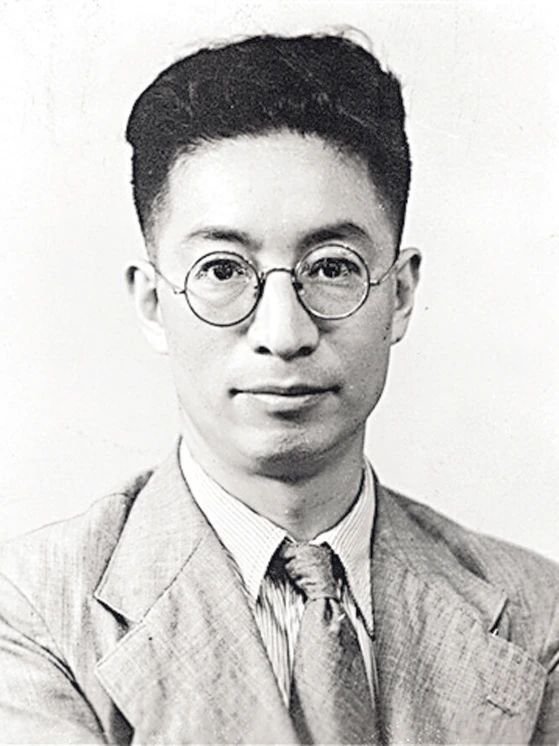

郑振铎

郑振铎到任后,首先面临的问题是侨生数量下降。在他看来,暨大作为华侨教育的最高学府,应充分体现出办学特色。为此,他全力以赴整顿文学院的学习风气并改良课程设置,“其目的有两方面,一是使其适合于一般大学的水准;一方面尤注意于增设南洋各地语言文字与历史地理学程,以及有关华侨高等教育的其他学程,俾能贯彻暨南大学所应负之特殊使命”。至1936年,学院共开设课程百余门。其中,中国语文学系27门、外国文学系30门、历史地理学系26门、教育学系24门。中国语文学系注重语言文字的基本知识及学术探讨,尤其是培养学生的文学研究及创作能力。外国文学系着重英、法、德、日等国语言文字和文学研究。历史地理学系注重中国社会史、文化史、民族海外发展史及南洋史研究。教育学系则尤为注重课外研究,增设心理学实验室等。

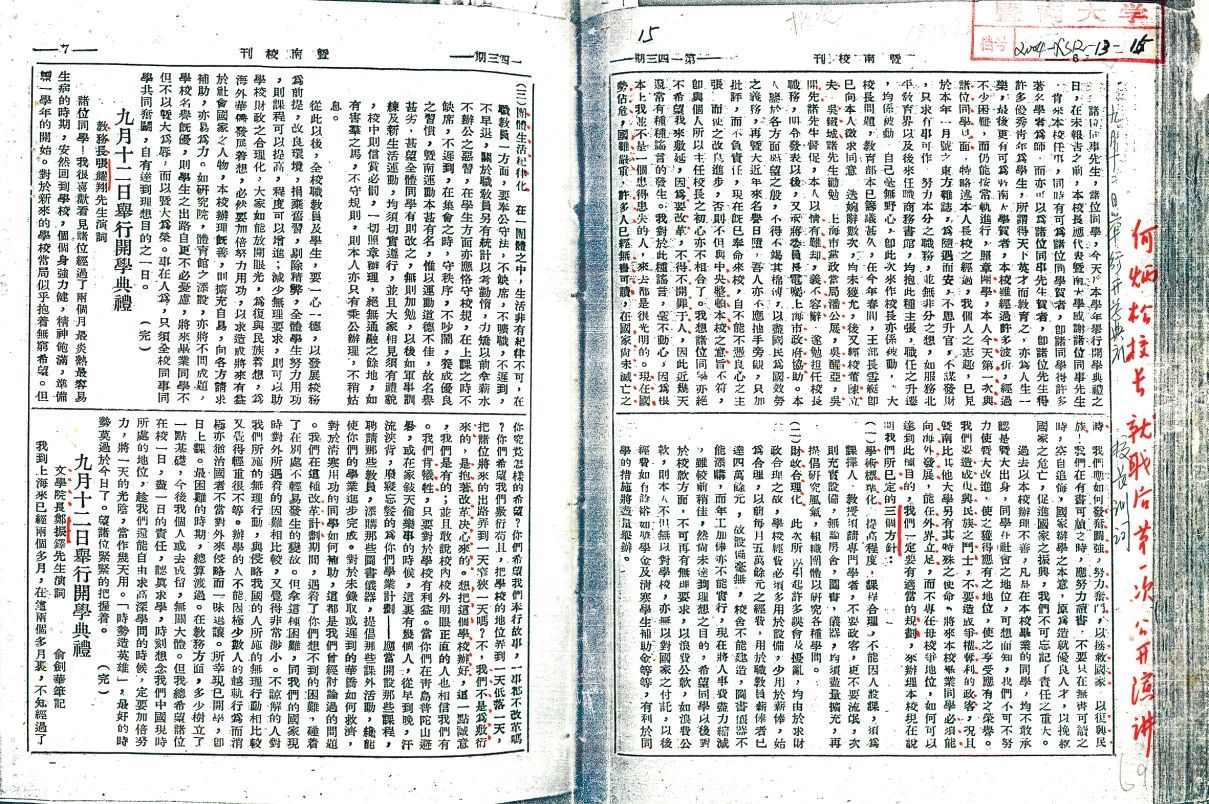

《暨南校刊》刊载郑振铎在1935年9月12日开学典礼上的讲话(部分)

此外,郑振铎非常重视中国传统文化,要求学生追求“高深之学问”,养成“高尚之人格”。他在学院开设了中国文学史和敦煌俗文学等课程,并利用大量时间备课,对学生悉心指导。如《暨南校刊》所载《文学院各专任教授指导时间一览》中曾记录,有一段时间每星期一至星期六的上午9时到12时、星期二至星期四下午1时到4时,都是其指导学生的时间。遇到较大规模考试,还要亲临考场监考。与此同时,他积极鼓励学院师生开展学术研究,创办并主编了《暨南学报》和《暨南大学图书馆馆报》,为他们提供发表研究成果的园地。在其大力倡导下,文学院创办了多种刊物,如刊载中国戏剧专门著作、书目及参考资料的《中国戏剧》,刊印中外地理学术研究相关内容的《地理资料》等。

郑振铎平易近人,关爱学生。据校友郑金殿回忆,“上课钟声一响,他便准时出现在讲台上。有一次,他曾问我对其当时主编的《世界文库》在编辑方面有什么意见。我不揣冒昧地回答,最好能编入一些世界语文学作品。他表示要注意这方面的选题,谦虚态度令我钦佩”。他还鼓励学生加强体育锻炼。当时,暨大足球队十分活跃,每遇足球比赛,其都到场观看。为了培养年轻人,他常带着学生参加当时文艺界的一些重要活动和会议。其子郑尔康曾在《我的父亲郑振铎》一文中提到,有一次,父亲带着学生吴岩和舒昂一起去参加《鲁迅风》杂文座谈会,作家巴人走过去问他们:“你们两个都是‘西谛’(郑振铎笔名)的学生?”“是的!”两人一齐回答。作为“西谛”的学生,是暨大学子很值得自豪的身份。而郑振铎也用实际行动将学校名号打响,进一步推动了暨大的学术发展。

坚守“孤岛”传薪火

1937年“七七事变”爆发后,大片国土迅速沦丧。11月,上海除苏州河以南英、美等国的“公共租界”和法租界之外,其他地方均被日军占领,人们称这一区域为“孤岛”。由于在真如的校舍被日军炸毁,暨大只得暂时借用“孤岛”内的侨光中学及附近民房继续办学。在民族危亡的紧要关头,郑振铎积极参加我党领导的各类文化活动,如发起成立“上海文化界救亡协会”,参与创办《救亡日报》,并与胡愈之、许广平等人组织地下出版社“复社”。抗战期间,复社先后出版了《列宁选集》《联共(布)党史》等多部具有影响力的革命书籍。这些书籍的出版及宣传,如同耀眼的火炬,指引着“孤岛”的广大青年走向光明。

在讲台上,郑振铎积极团结师生,与周谷城、周予同、方光焘等进步学者一道,通过日常授课传递爱国情怀。平时他主讲的中国文学史重点放在古代民间文学研究方面,这一时期,他改讲历史上坚守民族大义的爱国主义诗篇,教诲暨大学子在国家危难时刻挺立民族傲骨,于风雨中坚守气节。教学之余,他以笔为武器,以文学形式进行抗战宣传。如创作小说《风涛》,借古讽今,抨击国民党顽固派的消极抗战。而在流传甚广的《回击》里,他写道:“抗战是一条活路,也是给侵略者一个最好的道德的教训。为中国,也为世界和平。回击!重重回击!”

1941年12月,日军入侵上海租界。暨大在“孤岛”召开最后一次会议。会上,何炳松作出决定:“当看到一个日本兵或一面日本旗经过校门时,立刻停课,将这所大学关闭。”郑振铎在文章《最后一课》中,用沉重的笔调真实记述了暨大百年历史上最为悲壮也最为神圣的一幕:“这一课似乎讲得格外的亲切,格外的清朗,语音里自己觉得有点异样;似带着坚毅的决心,最后的沉着;像殉难者的最后的晚餐,像冲锋前的士兵们的上了刺刀,‘引满待发’。”“谁都明白这‘最后一课’的意义。我愿意讲得愈多愈好;学生们愿意笔记得愈多愈好。”“上午10时30分,有几辆满载着日本兵的军车,经过校门口,由东向西驶过,当头一面旭日旗,血红的一个圆圈,在迎风飘荡着。我一眼看见了这些车子走过去,立刻挺直了身体,作着立正的姿势,沉毅的合上了书本,以坚决的口气宣布道,‘现在下课’!没有一个学生有什么要问的,他们没有迟疑,没有踌躇,没有彷徨,没有顾虑,个个都已决定了应该怎么办,应该向那一个方面去。”这篇广为流传的文章,字字句句都体现出壮怀激烈的情感与同仇敌忾、共赴国难的担当。至今读来,仍能感受到暨大师生胸中跳动着一颗颗赤诚坚决的心。

当天停课后,学校遭日军盘查,随即南迁福建建阳,郑振铎自此离开了暨大。

文中所示档案资料由暨南大学档案馆提供

原载于《中国档案报》2025年5月9日 总第4286期 第三版

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198