邹韬奋

邹韬奋,原名恩润,乳名荫书,曾用名李晋卿。1895年11月5日生于江西余江县潢溪乡沙塘村。近代中国著名记者和出版家。1922年在黄炎培等创办的中华职业教育社任编辑部主任,开始从事教育和编辑工作。1926年接任生活周刊主编,以犀利之笔,力主正义舆论,抨击黑暗势力。1944年7月24日,邹韬奋因病去世,享年48岁。

韬光养晦,奋斗不懈

邹韬奋,出生于官僚地主家庭。祖父邹舒予曾考中前清拔贡,先后做过福建永安、长乐知县,官至延平知府。1899年,邹韬奋的祖父年老告退,父亲带着家眷在福州市做候补官。此时邹家家道已趋没落,生活拮据。作为长子,邹韬奋从小便领略了生活的艰辛与困苦。

邹韬奋刚满6岁的时候,开始读“三字经”,在私塾开始了幼年时期的封建启蒙教育。这种教育与熏陶,对邹韬奋早期的思想发展,有过一定的消极影响,但也培养了他坚实的文学基础。他的父亲虽属传统大家长,但却坚定“实业救国”的观念。在父亲的影响下,邹韬奋14岁时考取了福州工业学校,两年之后,他又被送往当时的“工程师摇篮”上海南洋公学,做了一名插班生。按照父亲的想法,邹韬奋“将来能做一个工程师”。然而,父亲的想法似乎和邹韬奋的天性有些偏差,按他自己的话来说,自己“实在不配做工程师”。在南洋公学期间,邹韬奋从小学、中学一直读到大学电机科二年级,虽然学习刻苦,成绩优异,但终因对数学、物理一类的科目不感兴趣,最终未能遂父心愿去做工程师。可那段日子却让他熟悉了《古文辞类纂》、《王阳明全集》等大量国学典籍,提升了自己的文字功底,甚至还接触到了梁启超主编的《新民丛报》等进步报刊。

1919年9月,24岁的邹韬奋破格考入上海圣约翰大学文科三年级学习,主修西洋文学。而他的文学之路也充满了实践色彩。

大学毕业时的邹韬奋

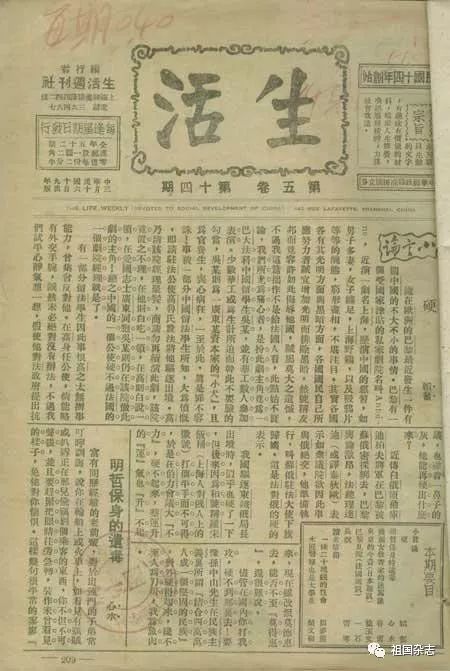

大学毕业后,邹韬奋到工商企业任职,几年时间获得了宝贵的经营知识。1926年,他在上海接手一个叫《生活》的小刊物,这个刊物连他自己在内只有两个半职员(其中一人还在外面兼职),其销量不过2000份。因付稿费太低难以对外约稿,主要由邹韬奋轮换用六七个笔名撰文。在极其艰苦的条件下,邹韬奋用极大的热情全身心投入到《生活》周刊的革新和编辑上。他把主编《生活》当作是最有兴趣、最能竭尽全力服务社会的事业。

邹韬奋上任后创新编辑方法,“避免使用贵族文字,采用‘明显畅快’的平民式的文字”。在这里,他开设了《小言论》、《读者信箱》等专栏,都在日后成为了他与读者心声交流的重要园地。面对读者来信,他成麻袋地写信、寄信,回复周刊读者,每一封都要亲自回。几乎每一天,邹韬奋都要从下午开始回信,直到夜里两三点钟。大到抗战救国、社会变革问题,小到求学求职、婚姻恋爱、工作方法、写作技巧等等,他都会给予具体的、个别的解答。经过努力,不到三年其销量便升到4万份。“九一八”事变后,《生活》杂志又以疾呼救国的政论为主,订户扩大到15万份,远销海内外,创造了当时中国杂志发行的最高纪录。这一杂志的稿费,又成为在国民党文化“围剿”的环境下许多革命文人维持生活的主要来源。

《生活》周刊 资料图

邹韬奋的职业生涯用过许多笔名,但影响最大的还是“韬奋”。据他的女儿邹嘉骊回忆:“爸爸的笔名‘韬奋’最早用于1928年11月18日《喂!阿二哥吃饭!》一文。他曾对好友说:“韬是韬光养晦的韬,奋是奋斗的奋。一面要韬光养晦,一面要奋斗。”他之所以选用这个笔名,意在自勉延志,“这就是他改名的意义。”

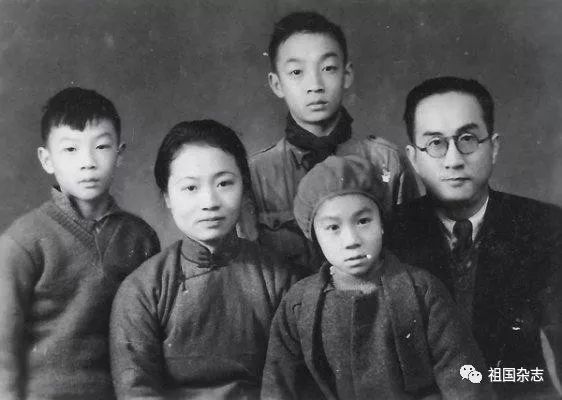

1940 年,邹韬奋全家摄于重庆(左起:次子邹嘉骝、夫人沈粹缜、长子邹嘉骅、幼女邹嘉骊、邹韬奋)

以笔为旗,为宣传抗日呐喊

1931年,“九·一八”事变爆发。民族危机空前严重,充满一腔爱国热情的邹韬奋,按捺不住心中的忿懑和悲痛,8天后,他在《生活》周刊如是写道:“本周要闻是全国一致伤心悲痛的国难,记者忍痛执笔记述,盖不自知是血是泪。”接连在《生活》杂志上发表文章,痛陈国事,从这一刻起,为宣传抗日,邹韬奋再也没有放下他手中的笔。而随着《生活》周刊日益受到广大读者的欢迎,其销量也创纪录地猛增至15.5万份,成为了国内媒体抗日救国的一面旗帜,“邹韬奋”这个名字连同《生活》周刊一起,在千万读者中广为流传。

生活书店重庆分店(1937年) 资料图

1933年初,邹韬奋加入宋庆龄、蔡元培等发起组织的中国民权保障同盟,被选为执委。之后,他便积极投入到争取民众自由权利的民主运动中,并在杂志上大量发表鲁迅的文章。隐蔽在上海的中共领导人瞿秋白也对杂志提出许多修改意见。不久,蒋介石的嫡系军官胡宗南“来访”,与邹韬奋争吵了四个小时,随后当局又以“言论反动,毁谤党国”为由禁止邮递《生活》杂志。1933年夏,人权保障同盟的具体主持人杨杏佛遭暗杀,大家得知特务也把邹韬奋列入黑名单,便力劝他出国避难。同年7月14日,邹韬奋前往欧洲,开始了他的第一次流亡生活。他先后考察了意大利、瑞士、法国、英国、德国、苏联和美国,搜集了大量宝贵材料,并就沿途中的所见所闻,作了许多心得笔记。是年底,《生活》周刊被国民党政府查封。经过漂流海外两年的实地考察和参观学习,邹韬奋的思想有了很大的进步和提高,逐步将立场、观点和方法转到马克思主义方面来。他参加过美国共产党地下支部的会议,并向旅美中共党员提出了入党申请。

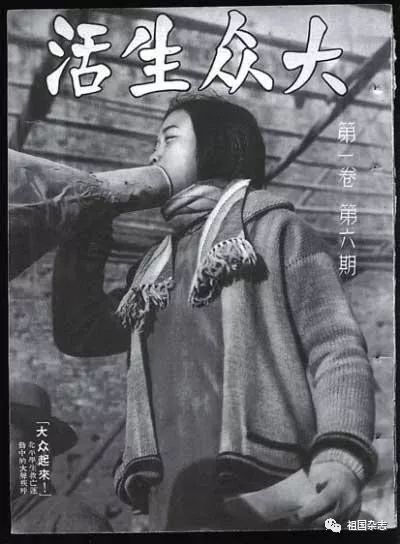

1935年5月,发生了“新生事件”,国民党政府封闭了《新生》杂志,并逮捕了主编杜重远,邹韬奋对此深表不满,故于同年8月离开美国回到中国。同年11月16日,他在上海创办了《大众生活》周刊。不久,一二九运动爆发,《大众生活》对这场如火如荼的抗日救亡运动给予了强有力的支援。邹韬奋在报刊上接连发表评论,痛斥国民党当局的卖国行径,并对学生的爱国救亡运动,进行大力宣传和热情支持。他高度赞扬了学生救亡运动:“这是大众运动的急先锋,民族解放前途的曙光!”他呼吁凡是确以民族解放斗争为前提的人们,应该“共同擎起民族解放斗争的大旗以血诚拥护学生救亡运动,推动全国大众的全盘的努力奋斗!”该刊因此受到广大民众的热烈欢迎,同年12月,销售量达到20万份,超过原来的《生活》周刊,创造出我国杂志发行的最高纪录。

《大众生活》周刊 资料图

也是在12月,他又与沈钧儒等人,组织成立了上海文化界救国会,他当选为执行委员。一系列正义言行,再度激起国民党政府的惶恐。反动派对邹韬奋本人进行人身攻击,并严格限制《大众生活》,禁止它在各地发售及从邮局邮寄。他们还接连派出政坛说客拉拢、利诱邹韬奋屈从就范。对此,邹韬奋明确表示:“不参加救亡运动则已,既参加救亡运动,必尽力站在最前线,个人生死早置之度外。”

邹韬奋与亲友合影。左起:邹韬奋、陈德恒、郁鸿诒、邹恩泳

“战而不屈”的七君子

面对国民党的高压,邹韬奋把希望寄于共产党。到武汉后,他向周恩来提出入党申请,得到的回答是“现在以党外人士身份所起到的作用不一样”。在重庆,他是“周公馆”常客,周恩来也经常出席《生活》书店的茶话会。邹韬奋临终前曾说,周恩来是他毕生最敬佩的朋友。

1936年11月22日,国民党为了扑灭国内的抗日烈火,逮捕了正在领导抗日救亡运动的救国会领导人沈钧儒、邹韬奋等七人,酿成“七君子事件”,遭到全国人民,包括宋庆龄、何香凝等社会名流的强烈反对。在243天的狱中生活里,邹韬奋等人始终以一个坚强的爱国民主战士的姿态,同反动派针锋相对,“战而不屈”,表现出无畏的革命风范及英勇的斗争精神。

1937年在苏州看守所,邹韬奋乐观地读书、写作。

七七事变后,在全国人民的强大压力下,1937年7月31日,国民党当局不得不将邹韬奋等7人释放出狱。

1937年7月,“七君子”出狱时合影。左起:王造时、史良、章乃器、沈钧儒、沙千里、李公朴、邹韬奋。

面对国人的支持和努力,邹韬奋心里十分感动,他由衷地表示:“我们报答之道,只有更努力于救国运动,更致力于大众谋福利的工作。”出狱之后,他辗转重庆、汉口、香港继续开展爱国救亡工作。

1937年12月,邹韬奋从香港、广西、湖南转赴汉口,途径长沙时留影

“如其合格,请追认入党”

1941年12月,日军攻占香港,邹韬奋带着全家躲进铜锣湾的贫民窟里。邹韬奋原打算回重庆,却得知国民党特务机关已下密令,只要发现他便“就地惩办,格杀勿论”,便暂留粤东游击区与战士们一起住草棚,在山间密林中行军转战。后来,周恩来考虑到邹韬奋的安全,电示当地党组织将他转移到华中新四军处。1942年9月,邹韬奋化装成商人,步行千里,通过国民党和日军的重重哨卡,经武汉到上海,再由交通员接到苏中解放区。

1939年10月,邹韬奋(中)与夫人沈粹缜(右)参加在重庆举行的纪念鲁迅先生逝世三周年大会。

进入了根据地,邹韬奋感觉到了新天地。他同新四军一起行动,考察抗日政权的活动,并在千人大会上讲演。他还打算北上遍访各解放区,一直行至延安。然而,邹韬奋的耳病日益严重,有时痛得打滚,经诊断是耳癌。当时,根据地没有治疗条件,只好派人秘密将他送往上海。毛泽东对此事也非常重视,党中央专门致电华中局指示要赠送足够的医疗费。

1944年7月下旬,邹韬奋自知时日无多,再次表达了愿望:“我自愧能力薄弱,贡献微少。二十多年追随诸先进,努力于民族解放、民主政治和进步文化事业。竭尽愚钝,全力以赴。虽颠沛流离,却甘之如饴。死后,请中国共产党中央严格审查我的一生奋斗历史,如其合格,请追认入党”。1944年7月24日,邹韬奋带着对祖国,对人民的无限眷恋和深情,与世长辞,享年48岁。同年9月28日,由周恩来亲自修改的中国共产党中央委员会致邹韬奋家属的唁电发出。唁电表示接受邹韬奋的临终请求,追认其为中国共产党党员,并充分肯定了他的功绩:“韬奋先生二十余年为救国运动,为民主政治,为文化事业,奋斗不息。虽坐监流亡,决不屈于强暴,决不改变主张,直到最后一息。犹殷殷以祖国人民为念,其精神将长在人间,其著作将永垂不朽。”

《邹韬奋诞生九十周年》邮票

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198