在中华民族遭受深重灾难的1941年,上海几位文化、教育界人士自发组织了一个秘密团体—“文献保存同志会”,从敌人手中为国家“抢救”出大批珍本古籍。

七七事变以后,日军大举进攻,东南诸省相继沦陷。江南一带向为人文渊薮,当地藏书家的不少善本古籍都毁于战火,即便侥幸留存,也因书的主人时局多舛、生活窘迫,而流入上海旧书肆,使书肆成了各方收购的角逐场所。日寇在攫取抢购,驻上海的“哈佛燕京学社”在为美国收购,敌伪的“华北交通公司”在为伪满收购,北方汉奸梁鸿志、南方汉奸陈群等,亦派专人在沪抢购,如此一来,危害甚远。以日本为例,他们所收的多以府、县志及有关史料文献为主体,居心叵测。

当时,许多文化人都去了后方,而时任国立暨南大学文学院院长的郑振铎却没有走。他深感若坐视不管,“这些兵燹之余的古籍如果全部落在美国人和日本人手里去,将来总有一天,研究中国古文学的人,也要到外国去留学”!

眼见众多古籍文献流散,郑振铎忧心如焚,然而又无挽狂澜之力。同时,某家的书要散出的消息又不断传出,一些别有用心的书商也图谋乘乱发财,这使他日夜焦虑不安,亟思“抢救”良策。

最初的两年,郑振铎以个人之力担负起拯救中华文化典籍的重任,其中所获国宝《脉望馆抄校本古今杂剧》,“不下于‘内阁大库’的打开,不下于安阳甲骨文字的发现,不下于敦煌千佛洞抄本的发现”。

尽管郑振铎倾囊收购,但个人力量毕竟有限,他深感力不从心。他曾说,“夫保存国家征献,民族文化,其辛苦固未足埒攻坚陷阵,舍生卫国之男儿,然以余之孤军与诸贾竞,得此千百种书,诚亦艰苦备尝矣”。但他还是竭尽全力去做,“虽所耗时力,不可以数字计,然实为民族效微劳,则亦无悔!”

是时,郑振铎迫切希望有识之士能与他共赴国难,担负起抢救珍本古籍的历史重任。到1939年底,因职位或任务的原因,国立暨南大学校长何炳松,私立光华大学校长张寿镛,商务印书馆董事长张元济,考古学家、版本鉴定家和收藏家张凤举四人仍留在上海。他们同样痛惜国宝散失,很想在危难之中为国家做点事,于是大家一拍即合,决定立即行动起来抢救文献。鉴于个人经济力量有限,而流散图籍甚多,于是,由郑振铎发起,五人联名,于1940年1月5日向重庆当局发电,要求拨款抢救民族文献。

当时上海的形势甚为紧张。就在1月4日,郑振铎接到何炳松等人的电话,说敌伪已列出一张计有14人的黑名单,皆为文化界救亡协会的负责人,准备下毒手绑架,嘱咐他小心行事。郑振铎被迫转移,借宿何炳松家。但他十分坚定,仍与诸先生为争取政府支持抢救文献之事而奔波。他曾说:“我辈书生,手无缚鸡之力,百无一用,但却有一团浩然之气在。横逆之来,当知自处也。”

1月10日,朱家骅和陈立夫复电,虽然表示赞成“创议在沪组织购书委员会,从事搜访遗佚,保存文献,以免落入敌手,流出海外”,但又说“惟值沪上抗战时期,筹集巨款深感不易,而汇划至沪尤属困难。如由沪上热心文化有力人士共同发起一会筹募款项,先行搜访,协助政府目前力所不及,将来当由中央偿还本利,收归国有,未识尊见以为如何?”

是时,中日之战正处胶着状态,头等大事就是如何御敌,而有限的财力也都集中于此,这让国民政府难以顾及;又因远在重庆,鞭长莫及,即便有收购之款,也一时难以划拨。但郑振铎他们反复强调抢救珍本古籍的重要性,毕竟依他们几个人的财力,不足以收购如此众多典籍。在他们的力争下,国民政府最终还是同意拨款抢救古籍。

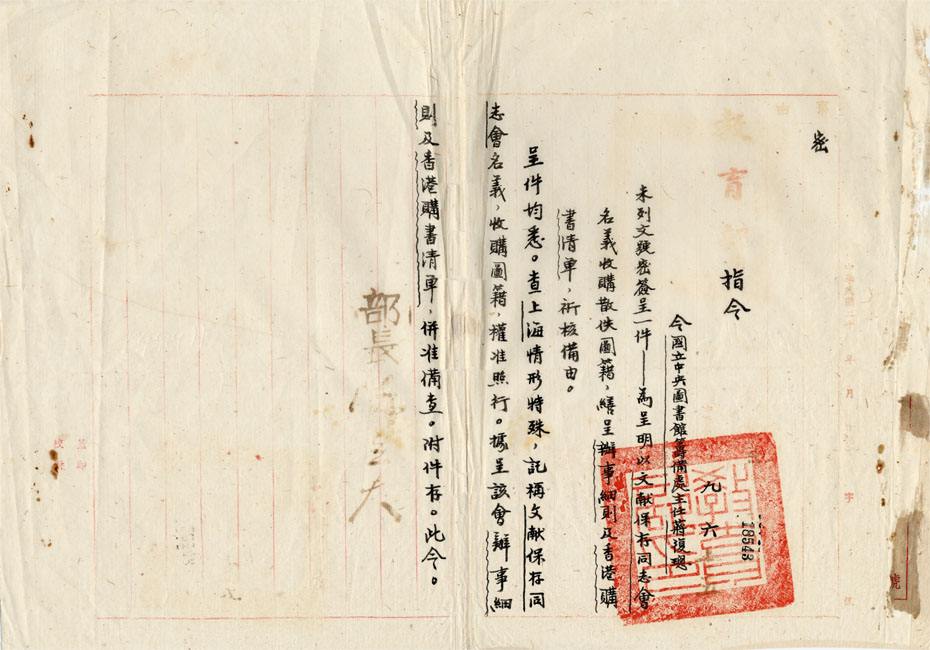

当时中英庚款董事会存有中央图书馆建筑费100余万元,原本准备建造中央图书馆,因战时无法兴建,而国币又正迅速贬值。最终,政府决定动用这一笔钱,先行用来购置图书,并责成国立中央图书馆筹备处主任蒋复璁负责。

几天后,何炳松登门告诉郑振铎,教育部已决定派中央图书馆馆长蒋复璁到沪,并告诉教育部已下决心在沪抢救收购民族文献(后由“中英文教基金董事会”即前“中英庚款董事会”拨款购书)。当时郑振铎正发高烧在家,闻讯大喜,立即又扶病奔走。

当月,蒋复璁用化名前往香港,与负责香港方面文献古籍的收购及主持由沪寄港精品转运事宜的叶恭绰接洽,随后潜入上海,与他们商议具体工作的开展。大家认为以私人名义或尚可公开的几所学校如暨南大学、光华大学及商务印书馆涵芬楼(图书馆)的名义购书为宜,这样便于工作。经过商讨,最后一致同意成立一个秘密组织—“文献保存同志会”,并表示“自今以后,江南文献,决不任其流落他去。有好书,有值得保存之书,我们必为国家保留之。此愿蓄之已久,今日乃得实现,殊慰!”最初,共推张元济主持其事,但张老以年事已高、精力不济,表示推辞。最后大家商议,采取集体负责的方式。具体分工为:张凤举与郑振铎负责采访,同时郑振铎还兼图书保管、编目及收藏,张元济负责鉴定宋元善本,何炳松、张咏霓则负责经费收支。

这之后,“文献保存同志会”便立即行动起来,开始了一场艰巨而有意义的工作。如果说此前郑振铎替国家收书是以个人的力量,自发的,出于“嗜书如命”的爱好,而如今“文献保存同志会”的“抢救”工作,则是以国家之力,有计划、有组织的行动,体现出富有正义感的爱国学者对中华文化的炽热情感。

当时,张元济已是73岁高龄,张咏霓、张凤举和何炳松三人则年过50岁,最年轻的郑振铎也已42岁。然而,正是这几位爱国知识分子的代表,完全忘却了自己的年龄,冒着生命危险,担负起这历史的重任,其精神感人至深!

“文献保存同志会”购书的目标,原则上以收购江南若干“藏书家”的书为主。未卖出的,拟劝其不要售出,继续收藏,实在不能不出售者则设法购下。当“文献保存同志会”做成第一笔买卖,购下苏州玉海堂刘氏藏书以及群碧楼邓氏藏书后,以贩书为生的书商们开始骚动了。那些藏书家的收藏原本都是这些书商“逐鹿”的目标,久思染指而未得,如今遇到强劲对手,自知无力抗衡,也知道如此江南一带不会再有所获,于是他们便转移目标,常到郑振铎家里走走,并不时携带些珍本古籍。郑振铎望之心喜,和张咏霓、何炳松二先生商量后,也毫不犹豫地收购下来。

这样一来,郑振铎家的书商们便一天天多起来,“样本”堆了好几箱。他不时要和诸位先生相商,往来的信札摞起来有一尺多高。那时,郑振铎已沉浸在收书之中,用他的话说,“我竭力地在做这件事,几乎把别的什么全都放下了,忘记了。我甚至忘记了为自己收书。我的不收书,恐怕是二十年来所未有的事。但因为有大的目标在前,我便把‘小我’完全忘得干干净净”。郑振铎算得上是现代中国的一位大藏书家,他的最大嗜好就是去书肆“淘金”,数十年来搜集了许多珍本秘籍,如果不是这场战争,如果不是国家利益高于一切,他绝不会放弃自己的目标。

“文献保存同志会”抢救古籍行动的艰辛,自是不言而喻,而诸人凭借坚定的信念和处处以国家为重的情操,则委实让人敬佩。郑振铎在他的《求书日录》中就曾有这样的记载:

有一个时期,我家里堆满了书,连楼梯旁全都堆得满满的。我闭上了门,一个客人都不见,竟引来不少人的误会与不满,但我不能对他们说出理由来。……为了保全这些费尽心力搜罗访求而来的民族文献,又有四个年头,我东躲西避,离开了家,蛰居在友人们的家里,与人世几乎不相往来。我绝早的起来,自己生火,自己烧水、烧饭,起初是吃著罐头食物,后来,买不起了,只好自己买菜来烧。在这四年里,我养成了一个人的独立生活的能力,学会了生火、烧饭、做菜的能力。假如有人问我,你这许多年躲避在上海做了些什么事?我可以不含糊的回答他说:为了抢救并保存若干民族的文献!

他的执着与付出,不禁让人感动。

因何炳松、郑振铎两人同在暨南大学工作,时常见面,举凡当时珍本图籍从藏书家流出的信息,以及收购、论价等工作,大都由他俩先行商定,然后征得张咏霓同意后办理支付书款事宜。从郑振铎致张咏霓的信中,我们可以清楚地看到,从1940年1月至1941年12月,前后不到两年时间,郑振铎为购书事宜致张咏霓的信竟达270封之多,其中最多的一个月写有21封信。信中除谈及购书外,时有发自内心的感慨,这里摘录两段,从中可以看出他们的拳拳报国之心:

我辈对于国家及民族文化均负重责;只要鞠躬尽瘁,忠贞艰苦到底,自不至有疵议。盖我辈所购者,决不至浪费公款一丝一毫;书之好坏,价之高低,知者自必甚明了也!一方面固以节俭为主,同时亦应以得书为目的:盖原来目的,固在保存文献也。浪费,乱买,当然对不住国家;如孤本及有关文化之图书,果经眼失收,或一时漏失,为敌所得,则尤失我辈之初衷,且亦大对不住国家也。故我不惜时力,为此事奔走。其中艰苦诚是“冷暖自知”。

我辈自信眼光尚为远大,责任心亦甚强,该做之事决不推辞。任劳任怨,均所甘心。为国家保存文化,如在战场上作战只有向前,决不逃避……每一念及前方战士之出生入死,便觉勇气百倍,万苦不辞。

郑振铎为收书,还专门刻有两枚图章。据他后来回忆,“我们曾经有一枚长方印:‘不薄今人爱古人’,预备作为我们收来的古书、新书的暗记。这是适用于任何图籍上的,也表明了我们的态度”。另一枚图章为“书生本色”,作为开银行账号之用。

在“文献保存同志会”中,郑振铎最年轻,负责的事务也最多。他除了在暨南大学授课外,所有课余时间都投入到抢救工作之中。他整日接待书商,鉴定版本图籍及论价,常常因购书款与书商讨价还价,煞费苦心。正如他给张咏霓信中所说的“为公家购书,确较私人为不易。我为自己购书,如为我所喜者,每不吝重值;但为公家购书,则反复议价至酷”。每天收来之书,还要一一清点、登记、编目,然后装箱运送。为了预防不测,对于重要的孤本珍本,还要设法影印或拍照晒印,工作相当繁重。可郑振铎自接手这一工作后又恢复了往日的激情,天天可以见到那么多新奇的书,精美的书,未之前见的书,得以先睹为快,这对他来说是何等的幸事。作为一个学者、品书人和藏书家,郑振铎何所求?能与好书相交,大概就是他最大的奢望吧!

为了动员所有爱国文人一起加入这一有意义的“抢救”工作,6月25日,郑振铎作《保卫民族文化运动》一文,号召爱国进步文化工作者“要在这最艰苦的时代,担负起保卫民族文化的工作”。编者在《编后记》感谢作者“在万忙中写的论文,他向战斗的文化人发出一个似乎迂远而其实是急迫的呼声”。

由于上海的形势日趋紧张,郑振铎十分担心所收的图籍再得而复失,那是一件多么令人伤心的事。他在给张咏霓的信中曾指出,“现在此间环境日非,无人能担保‘安全’”,故在收书的同时,他将一些重要的图籍和史料重又影印出版,该部丛书后来定名为《玄览堂丛书》。

同年底,国民政府教育部特派故宫博物院古物馆馆长、国内著名文物与版本鉴定专家徐鸿宝到沪,协助鉴定收购善本工作。

图书收购后,郑振铎还要忙于将“善本”分类、编目,“一年以来,瘁心力于此事,他事几皆不加闻问”。尽管工作是相当艰苦,但郑振铎一想到得这么多的好书,一切都抛之脑后。他不无自豪地说:“我辈所得,有数大特色:一是抄校本多而精;二是史料多且专;三是唐诗多且颇精。”

上海沦陷后,日寇即派特务进驻上海邮务管理局检查往来信件。当时郑振铎发出的邮件很多,大都和抢救版本图籍有关,万一不小心被日寇查出,抢救古籍的事将功败垂成。恰好友唐弢(著名作家、文学理论家)当时在邮局做拣信生,郑振铎便通过他将有关邮件寄到重庆及香港,以躲避敌伪的检查。唐弢每天在日军检查邮件离去后,将郑振铎委托付邮的信件投入邮袋后再封口,这样万无一失。由于有他这条内线,所有寄往重庆和香港的邮件都安全抵达。

到1940年4月底,郑振铎终于结束了“抢救”任务,随后开始编制“善本书目”。自6月起,郑振铎又忙于将书装箱寄出,这也是一项相当繁重的工作,随时都会遇到危险。他每天不得不谨慎行事,一批接一批地寄。白天忙于此事,晚上还要编写书目,忙得不可开交。

7月24日,徐鸿宝携带着两大箱精品离沪,郑振铎去送他,回来后写信告张咏霓“再有半月,‘善目’中物,必可全部运毕”。后来他回忆说:“国际形势一天天紧张起来,上海的局面更一天天地变坏下去。我们实在不敢担保我们所收得图书能够安全的庋藏,不能不作迁地之计。首先把可列入‘国宝’之林的最珍贵古书80多种,托徐鸿宝先生带到香港,再由香港用飞机运载到重庆去。整个打包邮寄的工作,整整地费了我们近两个月的时间。”徐鸿宝抵港后,来电催郑振铎携第二批善本书去港。原本准备先行离沪的郑振铎,遂决定暂时不走,直到8月初运书之事基本告竣。

由于购书的资金十分有限,“文献保存同志会”购书时可谓慎之又慎,不免会错失良机,使一些图籍未能获得,甚为痛心。郑振铎在致张咏霓的信中,曾谈及近来有好书被他人横刀夺爱时“心中至为愤懑”,“终夜彷徨,深觉未能尽责,对不住国家!”实际上,“文献保存同志会”已尽其全力抢救图书并足以自慰,但他们仍然感到美中不足,其崇高的使命感和精神境界,令人敬佩不已。

1941年12月7日,太平洋战争爆发。次日,日军进占“租界”,上海“孤岛”沦陷。

郑振铎当日一早就赶到暨南大学参加校务会,会上决议:“看到一个日本兵或一面日本旗经过校门时,立刻停课,将大学关闭。”郑振铎坚持上完“最后一课”,10点30分,当见到日军车开来时,他“立刻挺直了身体,做出了立正的姿势,沉毅地盖上了书本,以坚决的口气宣布现在下课”!再现了当年法国作家都德所写《最后一课》中的爱国情景。

从9日至16日,整整一个星期,郑振铎每天都在搬运自家的藏书。一部分运到另外租的一处住房,一部分重要的宋、元刊本,则分别藏于张国淦先生及王伯祥先生处。他动员全家一起上阵,连孩子都加入其中,还有几位书店里的伙计帮忙,仅搬运书就耗费二千多元。

至此,“文献保存同志会”的抢救行动不得不陷于停顿,一是因经济来源中断;二是敌伪无孔不入,绝难允许像他们这样的一个组织存在;三是为了书籍及个人安全。16日,郑振铎被迫离家避难,他当时回忆道:“我没有确定的计划,我没有可住的地方,我没有敷余的款子。只随身携带着一包换洗的贴身衣衫和牙刷毛巾,茫茫的在街上走着。这时候我颇有殉道者的感觉,心境惨惶,然而坚定异常。”

从1940年1月10日起,迄1941年12月7日止,虽然只有短短不到两年时间,“文献保存同志会”为国家收书,抢救、搜罗了不少重要文献,当时江南著名藏书家,包括常熟瞿氏铁琴铜剑楼和赵氏旧山楼及翁氏与丁氏所藏、苏州滂喜斋、江宁邓氏群碧楼、吴兴张氏适园和刘氏嘉业堂、嘉兴沈氏海日楼、南浔张氏韫辉斋等,有散出的书都“一网打尽”。此外,还收有安徽刘世珩的玉海堂、广东莫伯骥五十万卷楼、庐江刘氏远碧楼、顺德李氏泰华楼等藏书。总计善本图籍3800余种,约18000余册,其中宋、元刊本300余种。正如郑振铎所言:“虽不能说‘应有尽有’,但在‘量’与‘质’两方面却是同样的惊人,连自己也不能相信竟会有这么好的成绩!”正是由于“文献保存同志会”的及时抢救,使这些祖国文化的瑰宝,免遭日本侵略者掠夺破坏,或流失海外。

当时北平图书馆(现国家图书馆)编有《馆藏善本图书目录》四册,录有善本书仅3900种,而“文献保存同志会”五位爱国志士忘我舍身的工作,所抢救的善本图籍却相当于当年国家所藏之数,其成绩相当可观。著名作家叶圣陶后来说:“当时在内地的许多朋友都为他(指郑振铎)的安全担心,甚至责怪他舍不得离开上海,哪知他在这个艰难的时期,站到自己认为应该站的岗位上,正在做这样一桩默默无闻而意义极其重大的工作。”

对于“文献保存同志会”为国家抢救大批文献,徐鸿宝给予了高度评价,他在致蒋复璁的信中说:“心专志一,手足胼胝,日无暇晷,确为人所不能,且操守坚正,一丝不苟,凡车船及联络等费,从未动用公款一钱。”寥寥数语,勾勒出他们的一身正气。

当年,“文献保存同志会”编有一本“抢救”出的珍本图籍目录,因世事多舛,已不知去向。根据郑振铎致张咏霓的书信及其他著录中可以得知,全部图籍大致可分三个部分。一是“首先可列入国宝之林”的最珍贵之古书80多种,由徐鸿宝带往香港,再由香港空运至重庆,入藏国立中央图书馆。二是明刊本、抄校本等典籍约3200余部,通过邮局陆续寄往香港,由许地山、叶恭绰负责收存并暂放在香港大学,准备再转运至重庆。后因转运费过高,只运过一次,余下的书便都留在香港。后来因香港局势甚危,又准备将其运往美国国会图书馆寄存。孰料,太平洋战争突然爆发,香港很快沦陷,这批典籍被日军劫走。日本投降后,蒋复璁亲往日本查访,终于在东京帝国图书馆地下室搜获了这批珍贵古籍。因全书盖有“国立中央图书馆”的印章,日方无法抵赖,得以全部追回,共计107箱。1948年,国民党败退时将这批珍贵典籍全部运至台湾藏于“国立中央图书馆”。第三部分古籍,则由何、郑二人分藏于几处,抗战胜利后,归入南京中央图书馆。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198