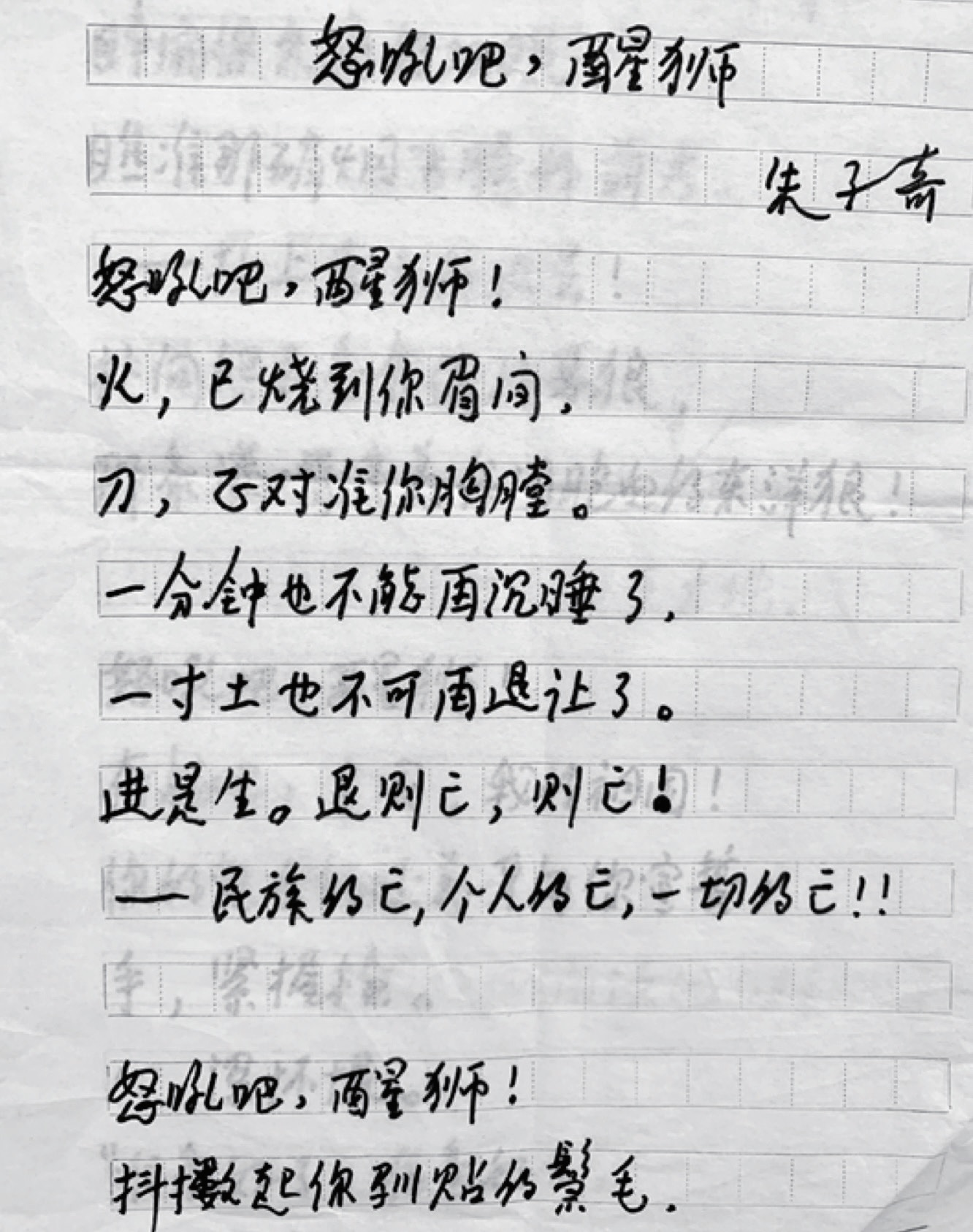

我出生在湖南汝城津江村,是从那里走上革命道路和文学道路的。1937年我17岁那年,在家乡湖南汝城石印刊物《烽火》期刊上,发表了自己的处女作《怒吼吧,醒狮!》。

同年,父亲与汝城地下党委书记朱琦等地下党领导商量,决定送我去延安,那里是全国抗日的希望。我带着汝城党组织给徐特立同志的介绍信和不久前刚完成的诗作《怒吼吧,醒狮!》奔赴延安。经过长沙在八路军的办事处我见到了徐特立同志,他看到我的介绍信和诗说,没想到你这么年轻就能写出这么好的诗歌来。徐老亲自给我开了去延安的介绍信,并给了我20元路费。

《怒吼吧,醒狮!》手稿

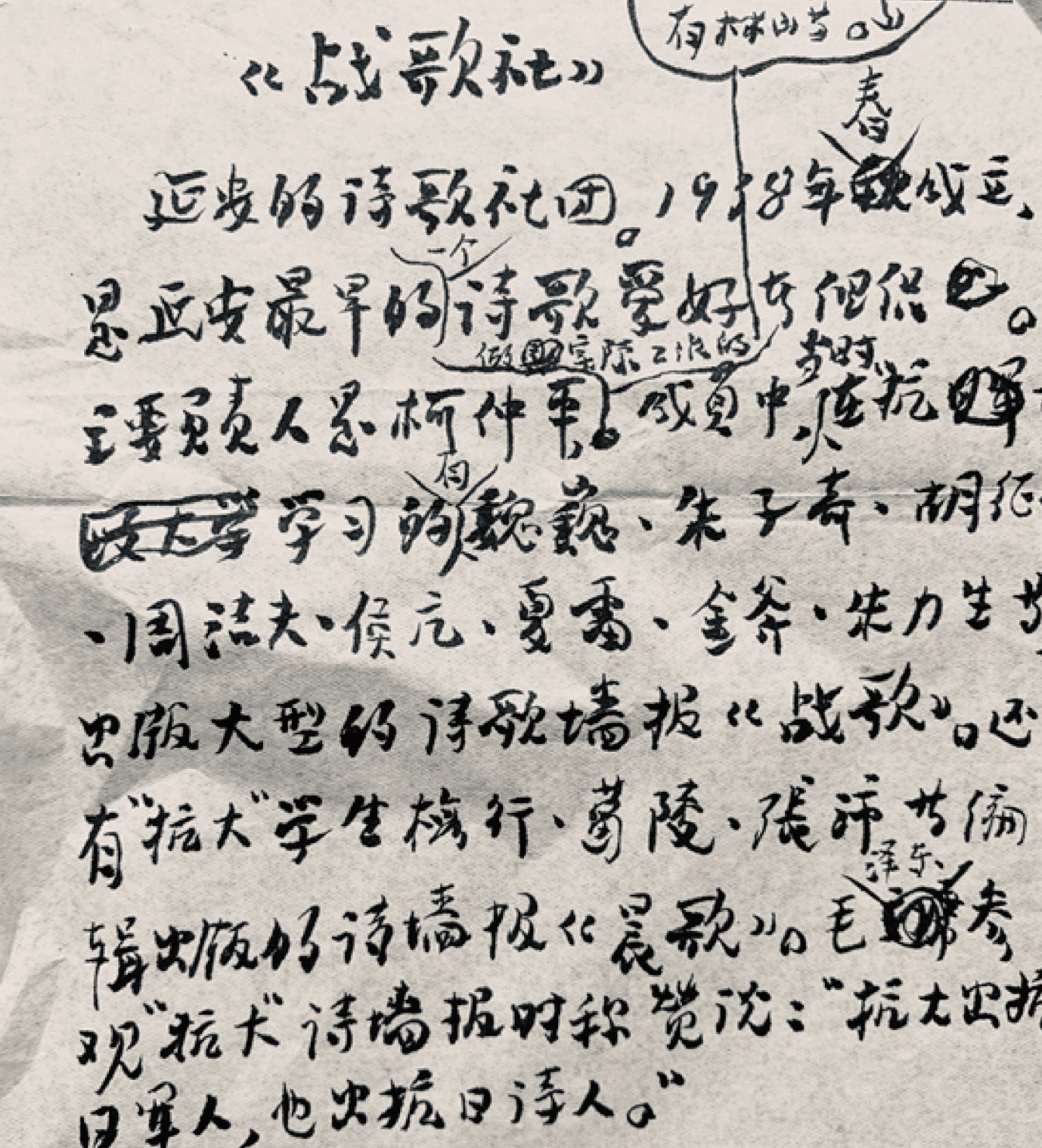

《战歌社》手稿

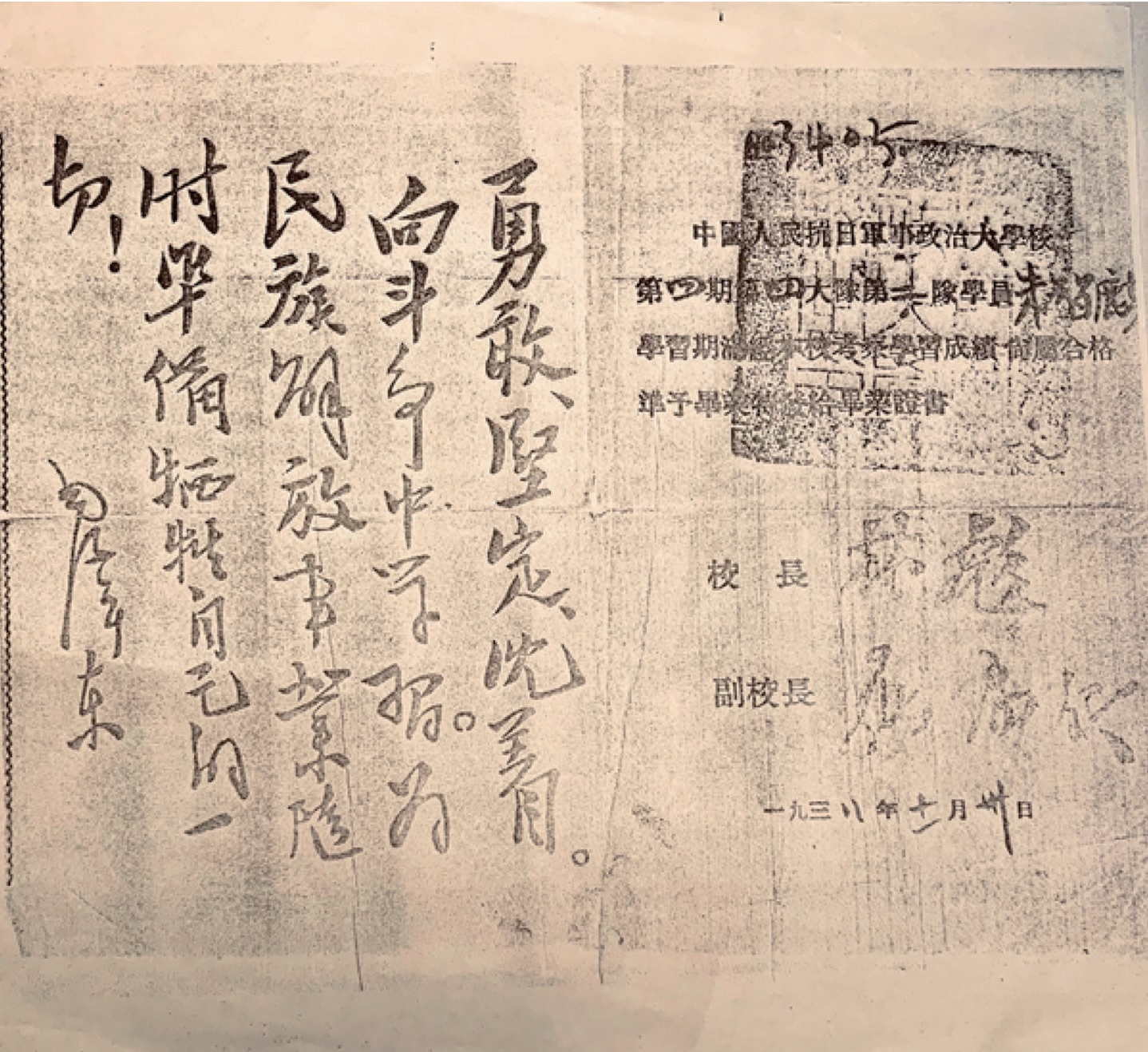

1938年3月,我们几个向往革命和追求真理的青年,冲破重重险阻,到了延安。报名的时候巧遇时任“抗大”副校长的罗瑞卿同志在场接待。他听说我的名字叫朱智麒后,半开玩笑半认真地对我说:“小朱,你的名字既少新意又难写,我看不如改为朱子奇,寓意我们湖南子弟多奇才,你看怎么样”。我欣然接受了这个建议,从此这个新名字和我以新的面貌,全身心投入中国革命、解放和建设事业,成为一名光荣的战士。

像梦一样,我们跨进了一个新世界,感到一切都是美好的,有意义的。晚上睡不着觉,又是唱歌,又是写诗。第二天天一亮,就跑到延河边,去喝一口香甜的延河水,用清爽的延河水洗脸。一位四川来的教师,激动地伏在地上亲吻泥土,兴奋地喊着:“啊,自由的土地,我来了!我属于你了!”

几天后,我到“抗大”学习。毕业后,留校做宣传、文艺工作。许多“抗大”同学都喜欢写诗。我们编连队救亡室的墙报时,往往只好出诗歌专号。1938年5月到年底这个时期,我们抗大军事大队的一些年轻的爱好诗歌的年轻同学魏巍、胡征、夏雷、周洁夫、候亢等和一些“抗大”教职员成立了“战歌社抗大分社”,主要活动是编写一个大型的诗歌墙报《战歌》。

自己写,自己抄,自己贴,贴在球场旁一垛宽阔而高大的墙壁上。每期都装饰的很美观、艺术,吸引了许许多多人,成为来“抗大”参观的人的一项欢迎节目。上面发表的诗作,有歌颂抗战的,赞美延安的,有反映“抗大”生活的,也有写革命爱情的,内容丰富,形式多样,真是“百花齐放”。我当时用“西米兰”的笔名写了诗歌习作,如《我爱荞麦花》:

荞麦开花遍山红,

九月丰收起秋风。

咱边区生活乐融融,

只因为来到毛泽东!

“抗大”组织对诗歌活动很重视,很支持,要什么,给什么。副校长罗瑞卿、政治部主任张际春、宣传部长谢文瀚等都来看我们的墙报。有的领导人还写诗投稿,要求参加“战歌社”。罗瑞卿同志还陪毛主席来看过我们的墙报,毛主席说:“好得很!抗大出抗日军人,也出抗日诗人!”

“战歌社”是当时延安成立最早的一个诗歌爱好者的组织。他的主要负责人是柯仲平。他总是鼓励我们上火线去,下农村去,一面战斗,一面写诗,但不要写人民难懂的诗,不要写为少数人看的诗,写能朗诵的诗,这才是新诗的出路。有时天晚了,还送我们一人一根棍子,好在回家的路上准备打狼用。这个时期,“抗大”、延安和陕甘宁边区的一些爱好诗歌的同志还组织过一个“山脉诗歌社”,出版过好几期油印的诗刊。我在上面也写过几首短诗,并参加了这个诗歌组织。发表了诗《延河曲》:

黄的水,青的山,

延河两岸是追求者的家。

延水穿过了多少山,

延水转过了多少湾。

我们歌唱生活和理想呵,

我们成长在延河边,延河边。

1940年秋朱子奇因公去晋西北120师贺龙师长处路经米脂军分区(张仲翰将军 摄影)

1938年我第一次看见毛主席。在一次积极分子会上,听陈云、李富春同志报告关于张国焘叛变经过和开除党籍的决定。有同学问:为什么职位这么高的领导人会如此堕落?这时有一位身穿旧军衣,满头长黑发的人从容站起来讲话,严肃、亲切又幽默,湖南音调,每句话都清楚。但我们的注意力完全没有记住他讲什么,只记得听众说:那是毛泽东!“一个人身上的脓包被割掉了,又流进了一股新血液,不是更健康吗?”他又高音调说:“一个人走,一千个人来,不是划得来吗?”会场鸦雀无声后,一会儿发出一阵欢笑声和鼓掌声。我回去后,兴奋得睡不着觉,起来写了一首《我看见了领袖毛泽东》的诗,发表在连队的救亡室墙上。这是我第一首写毛泽东的诗。大意是:这是我一生最幸福的时刻,我一滴血液,要滴到革命胜利,要跟毛主席走到底。

在延安,安排我住的地方和毛主席住的杨家岭遥遥相望。从此,我在早晨起来的时候,经常能看到毛主席散步、种菜、和客人谈话。还记得,徐特立因工作调回延安任延安自然科学院院长。一天,徐老骑着马去见毛主席路过我住的地方,发现了我,高兴的说:“小朱,你想见毛主席吗?”真不敢相信自己的耳朵,我兴奋地回答说:“太想了!”徐老说:“那跟我走吧。”还叮嘱我把诗作《怒吼吧,醒狮!》带上。见到毛主席,徐老把我介绍给毛主席并把我的诗拿给毛主席看。毛主席看后高兴的说:“小朱写得不错呀。你真年轻,今后还要继续努力,要多写好文章,为抗日做贡献!”能得到毛主席的夸奖和鼓励,我心里暗暗下决心,今后一定要好好学习,写出更好的作品。

1939年春,诗人萧三从苏联回延安。他带来了苏联革命文学和诗歌的新消息。他经常向我们讲高尔基、法捷耶夫、马雅可夫斯基等。他还经常讲毛主席的故事和毛主席支持诗歌运动和写诗的趣闻。由他主编的铅印的《大众文艺》也经常发表诗,《大众文艺》几个字就是毛主席亲笔写的,我们经常进城去看那些在墙上、大门上、石壁上贴着的诗。我们自己也提着浆糊小桶,去沿途贴一些自己写的诗。

朱子奇抗大毕业证书

1940年9月1日出版的《新诗歌》第一期创刊号发表了,是萧三负责出版的一张八开纸的油印刊物,这是当时延安诗歌运动高潮的一个标志。萧三同志写道:

诗人,起来!

现在这个时节,不能贪起甜蜜的睡乡。

莫忘了,千万战士的热血,流在中原的沙场上。

每个人都应该和他们在一道,

你现在不能丢炸弹,动刀枪,

你应当写些诗歌给他们唱。

诗人,诗歌可比子弹和刺刀。

我的第一首国际题材诗《十月》就是在上面发表的。在它的上面发表诗作的还有柯仲平、公木、郭小川、塞克、张沛、胡征、贾芝、铁夫、罗夫、冯牧翻译的诗及刘御、吕骥合作的歌曲《边区工人曲》,也有我的几首习作《毛泽东》《野火》《号召》《小组会》。延安《新诗歌》的出版,对于陕甘宁边区和其他解放区新诗歌运动的开展,都起了积极的推动作用。

1981年的一天,箫三同志派人送给我一个“要件”,还嘱咐一定要亲自交到我手里。我急忙启封一看,这个“要件”就是42年前在延安出版的第五期《新诗歌》。这份珍贵的革命文物,跟着它的主人走过了极为曲折的、艰辛的道路。第一期创刊号上写着:“1940年9月1日出版,战歌社、山脉文学社合编”(注:从第二期以后改为新诗歌汇编),并且注明:每期五分,延安文协转。第六期(也可能是最后一期)的出版日期是1941年5月20日。在上面发表诗作的有:箫三、柯仲平、艾青、张沛、公木、胡征、隐夫、郭小川、塞克等,也有我的几首小诗。还有朱德、董必武、叶剑英、郭沫若、田汉等同志的旧体诗。这些诗的形式、内容、风格是多样的、丰富的、健康的。

1941年春,绥德的几位诗歌爱好者张沛、高敏夫、郭小川等创办了新的《新诗歌》,是在绥德警备区军政委员会主任王震同志和中共绥德特委宣传部长邹文轩同志的积极支持下坚持下来的。该刊出了六、七期。这份刊物,可能是当时陕甘宁边区的第一份铅印出版的刊物。它的影响远远超越了陕甘宁边区的边界。1949年我在莫斯科著名翻译家阿龙史坦姆家里,见过他从《新诗歌》上译出的萧三同志的诗。张沛在《新诗歌》第六期上的诗论《向现实的底层》中这样写道:

边区,诗的花,正在一朵朵的开放,在我们周围,涌现出一个个杰出的青年诗作者,我们不但致力于诗的艺术描绘,而且瞻瞩着人类解放伟大而绚丽的政治远景。生活在延河 岸上的人,每个人的日子都像没有雾的早晨,健康而单纯,因此,诗人的歌唱也显得雄健有力。

1940年召开“陕甘宁边区首届文化代表大会”,我是以中央军委直属政治部代表身份出席的,一个大型综合月刊《中国文化》就是这次会后创刊的。由当时的党中央书记处书记兼宣传部部长张闻天直接领导,哲学家艾思奇任主编。毛主席那篇历史性的文件《新民主主义论》就是在《中国文化》创刊号上首次问世的。

那次大会是在我住的文化沟窑洞对面,延河对岸半山腰的中国女子大学窑洞大礼堂举行的。会场上高挂着两条大标语,一条是毛主席的题词:为建立中华民族的新文化而斗争!另一条是:鲁迅的方向就是中华民族新文化的方向。毛主席到会作了著名的《新民主主义论》,参加会议的有五六百人之多,很大一部分是文艺界人士。发言的人和讨论的问题,也是有关文化方面的多。中央主要领导同志都出席了,朱总司令、张闻天、凯丰、李老、董老都讲了话。大会选出的是当时的鲁迅艺术学院院长吴玉章,副主任艾思奇,秘书长丁玲、吴伯箫。大会在“为建立民族的、民主的、科学的、大众的中华民族新文化而斗争”的口号下,开的气氛热烈,情绪高涨,因为团结有了共同基础。

1941年,是严酷中最严酷的年代。毛主席形容它是“黎明前的黑暗”。在西方,德国法西斯濒临莫斯科城下,又紧紧包围列宁格勒,战火残酷的燃烧着。在东方,日本侵略军疯狂扫荡,实行“三光”政策。离绥德很近的黄河岸边的宋家川,不断传来隆隆炮声。在南北边境,都有国民党军队步步紧逼,配合日军搞“铁臂合围”。我边区处境十分困难,粮缺衣单,喝稀米汤,穿翻补衫,点灯无油,写字无纸。人们唱:“一九四一年呀,日子正艰难呀。”党中央发出备战备荒动员令。年轻诗人郭小川大声喊:“我的延河,我是你的一条小支流呀,投向你!”十八岁的青年诗人贺敬之挺起胸,大步“走在早晨的大路上”,我唱着“属于这条路的歌”。我们开荒,种地,纺线,织布,挖窑洞,养猪,种菜,改善生活,支援抗战。李方立写了《从山上除草回来》,启明写了《献给我们在崂山生产中的小鬼》等等。我因公去晋西北解放区路过绥德,受到张沛、高敏夫等诗友们的热情招待,我也写了诗:

吹起保卫边区的号角,

吹起迎战侵犯者的胜利号角,

唱吧,同志!高声歌唱起来!

这充满爱与恨的大地啊,是歌者的舞台!

火热的地球,定将在我们战斗的歌声中翻转过来!

1940年春,我从延安去晋西北解放区执行任务,正赶上鬼子扫荡,我随120师司令部四处转移,全靠民兵带路,终于安全的到了李家沟,找到贺龙司令员和关向应政委,完成了任务。完成任务回来七月的一个晚上,我坐在延河边写了寓言诗《飞蛾扑火的故事》:

夜晚,大地被蒙蒙烟雾笼罩着,

我们——夜行者知道,这是黎明前的黑暗。

飞蛾围着我们的路灯,傲慢地唱起歌,

夜行者笑着回答:飞蛾小虫呀,请飞回污泥中去吧,

那里才是你的家。灯火熊熊燃烧,

夜行者的队伍,在明亮的路灯照耀下,

迎向远方的黎明。

我们在困苦中还不忘英勇奋战的苏联战友。在《新诗歌》第三期出版的《反德援苏特辑》,有箫三的《打疯狗》,公木的《希特勒的十字军》以及我的《反法西斯进行曲》。苏联的新国歌,就是我与萧三同志在延安的窑洞里边听广播边翻译,及时把这首新国歌翻译成 中文,在解放区流行。不久,从大后方到延安又来了艾青、严辰等不少著名诗人。随着1942年延安文艺座谈会的召开,延安诗歌运动进入了一个全新的阶段。

1943年,我们许多人响应党的号召,报名离职学习俄文,我也报了名。我原来是在中央军委直属政治部做文艺工作的,说实话,这次学俄文主要是想读点儿俄国和苏联的原文诗,特别是高尔基、普希金和马雅可夫斯基的作品,工作上的目的性并不明确。后来,听到周恩来同志一次讲话(他和邓大姐每次从蒋管区回延安,都要向干部作报告。我们非常喜欢听他们振奋人心的报告)。他讲完大后方情况后,谈到革命形势发展时提出:

我们需要加紧培养一批政治上强,作风上好,又有一定文化程度的外文干部。无论是目前,还是将来胜利后的建设,都少不了国际方面的配合。又说同志们不要小看我们延安的土窑洞、山沟沟,这里有共产党的中央,有毛主席,是中国的希望。

周恩来同志革命乐观主义和预见性的话,对学外文的同志,是个特别大的鼓舞,即有了明确目标,又得到了思想武装。

1939年十月,我在“抗大”政治部工作,公木担任全校的时事政策教育工作,我们也曾同住过一个窑洞,睡过一条土炕。每天晚上,我们坐在窗户都破了的寒冷的窑洞里,在昏暗的一根灯芯的小油灯下,埋头写诗。有时冻得发抖,就用一条旧毯子披在身上,用嘴哈着气,暖暖手,再写。有时他把我叫起来,亲切地说:“小朱!来唱个歌,唱进行曲,唱军歌!”我喜欢唱,就放声唱起来。窑洞外,大风沙呜呜吹打着,窑洞内阵阵热流滚动着。公木在我的手抄本诗集封面上,写下了几个大字:战斗的歌,尽情的唱!我想起了那双厚厚的棉布鞋。我们在山上秋收时,我的脚被刺出血,公木就把脚上那双在延安几乎见不到的家人做的很厚的棉鞋脱下来给我穿上。我现在还记得那双新棉鞋多么暖和。我的脚正流血,穿着这双鞋说不出话来。我忍着眼泪,看着自己穿的草鞋。后来我写了一篇特写《我们胜利了》,想不到在找我延安时期的诗时,还找到了这篇特写,发表在1939年12月的《新中华报》上,还被选上参加陕甘宁边区报告特写优秀作品展览。1941年,在几千人的群众大会上,我指挥唱公木谱曲的《八路军军歌》。毛主席和党中央一些领导同志都在场。大家热烈欢呼喊着,再来一个!再来一个!

1985年10月朱子奇与公木合影。

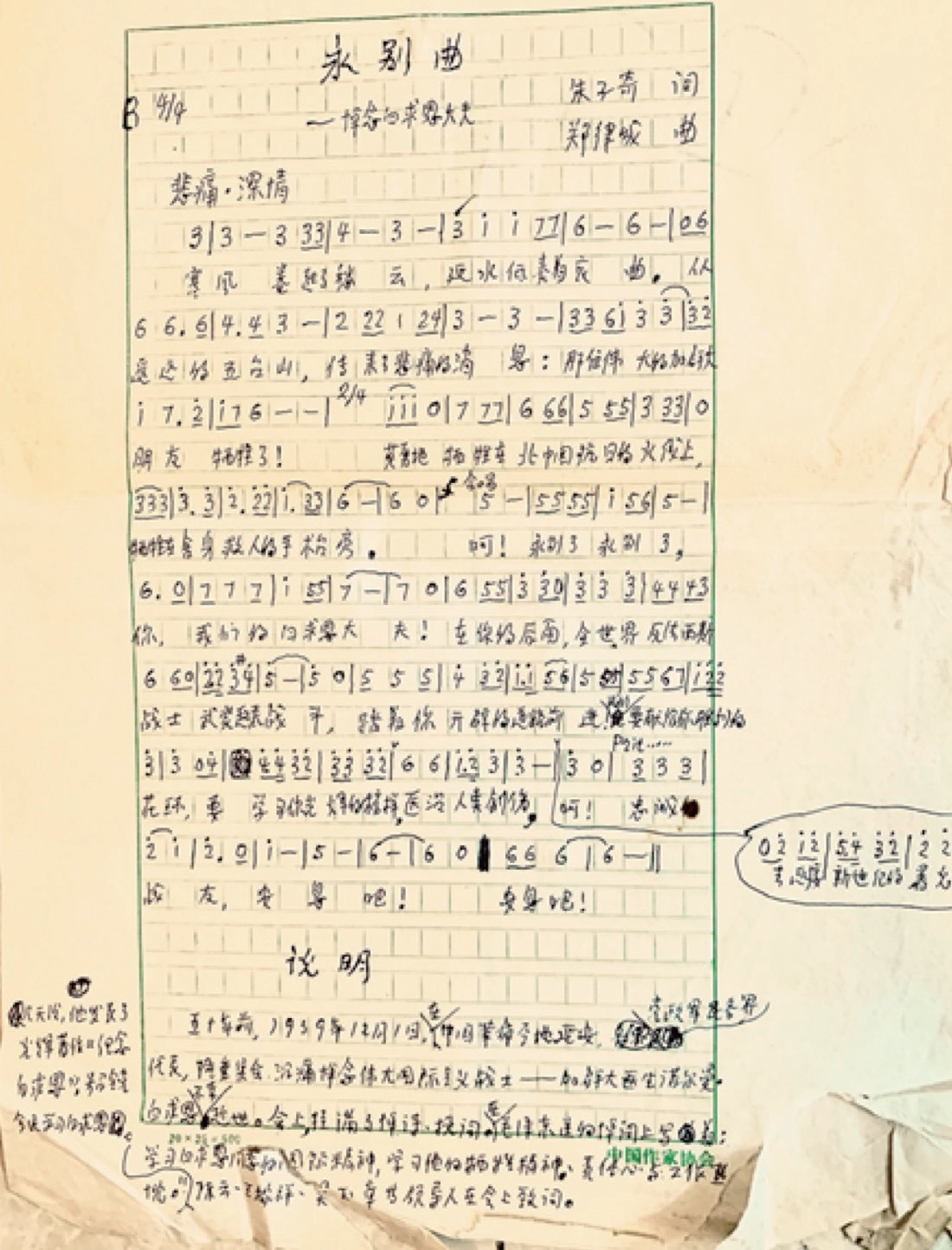

我和郑律成是在延安抗大相识的,他是教我唱歌的老师之一。音乐曾引我着迷。一度,我每天天不亮就跑到延安山头上去练声,对着海涛起伏似的西北山峦,尽情地喊,尽情的唱,直到把高原的黎明喊醒,把东方的红日唱出来。律成夸奖我说:“你可以独唱《群鸟歌》中的《岩鹰》了!”(郭沫若的《凤凰涅磐》中独唱曲之一,吕骥作曲)他的话给我很大鼓舞。1939年年底,《永别曲》是我和郑律成同志在延安合作写的第一首有关国际题材的歌。那是一个灰蒙蒙的风雪黄昏,郑立成从“鲁艺”桥儿沟步行十多里,来到文化沟山上我住的窑洞里。他头戴草帽,手拿木棍,衣帽上落满雪花。一进门,不等拍去身上的雪花,就急切地向我说:“你知道吗?那位我们尊敬的国际主义战士白求恩大夫,不幸在火线上牺牲了。”他沉默了一下又说:“毛主席很关心他,过几天就要开他的追悼会,组织上号召我们写纪念他的歌,我来找你,就是想跟你合作,你看怎么样?”这个消息使我感慨万分,我马上说:“开始。”我们坐下来一边喝白开水,一边提笔创作。我写几 句,他唱几句。经过一番修改,半夜就大致写成了。几天后在中央党校大礼堂召开的追悼会上演唱了这首歌,同时又发表在党校门口悼念白求恩墙报的专刊上。和律成共同度过的青春时光,化为一种内在的力量,给人以激励。

《永别曲》朱子奇词,郑律成曲。这份原件是1985年夏,中央档案馆的同事送给朱子奇。

1937年向隅带着他称之为“战斗武器”的一把心爱的提琴,冲破重重困难奔赴延安。他带来的提琴,是延安的第一把提琴。他到延安后,参加了“鲁艺”的筹建工作,是音乐系最早的教员和系主任之一,还兼任延安星海音乐学校校长。我同他的爱人、著名声乐家唐荣枚同志(中央民族乐团团长)一起从湖南到延安。我经常徒步十多里,到“鲁艺”看望他们,向他们请教。在他们的鼓励下,我和向隅合作写了一些歌曲,我写词,他谱曲。有三首收入了《向隅歌曲选》,他们是《反投降进行曲》《百团大战进行曲》和《被风吹》。

1939年抗战进入艰难时期,“日后”极为疯狂,汪精卫当了汉奸,国民党顽固派阴谋投降,天空布满乌云。我们有些同志对前途产生悲观情绪。我们的党连续发出:“坚持抗战!反对投降!坚持进步!反对倒退!”的三项伟大号召。我和向隅同志在听了张闻天同志的报告《动员起来与国民党搞投降阴谋作斗争》后,约定写一首歌。我把写好的歌词,步行十多里路赶到桥儿沟去交给他。他高兴地说:“钢铁是从烈火中锻炼出来的,这句开头语很好,形象有力!”(这句话是张闻天同志报告中的话)他又到周扬同志那里去把中央有关文件拿来,对照作品检查。他说还要加一句:“把托派汪派从抗战营垒中踢出去!”我很赞成说“踢”字很有劲,他就动笔加写起来。我还记得,有时候我们研究作品久了,荣枚同志就下山把小米饭和土豆汤端到山上的窑洞里来,天黑了就点亮小油灯,一面“会餐”,吃着香甜的小米饭,一面兴奋的共商创作。有时他们还送我下山,交给我一根“打狼棍”,好在路上以防万一,因为我要经过荒凉的延安机场才能回到城里“抗大”政治部。

我们写成后又征求了各方面的意见,并交“鲁艺”合唱团试唱,还特意送给八路军总政治部宣传部部长萧向荣同志审查。萧向荣同志立即批准印发各部队机关学校。这首歌就唱开了,流行到各个解放区。起了对反投降斗争很好的配合作用。后来还曾被选为开国典礼那天天安门广场广播的五首革命歌曲之一。中华人民共和国成立初期也广播演唱过,很受群众欢迎。当时有苏联、罗马尼亚音乐家也称赞过它,认为这首歌有中华民族气派战斗性强。

那雄壮优美的歌声多么亲切、感人,仿佛把我带回了延安,带回了艰苦而欢乐的、充满诗意的战斗年代。

注释:

向隅:(1912—-1968)湖南长沙人,曾任上海音乐学院副院长、中央广播电台音乐部主任、北京电台音乐部主任及音协书记处书记。

郑律成:(1914——1976)出生在朝鲜,是中国近代历史上继念聂耳、冼星海之后又一位杰出的优秀作曲家,1939年正式加入中国共产党,195年加入中国国籍。

公木(1910——1998)河北辛集人中国著名诗人、学者、教育家是《英雄赞歌》《八路军进行曲》歌曲作者1988年中共中央军委确定为中国人民解放军军歌。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198