展览中国:1935-1936年伦敦中国艺术展

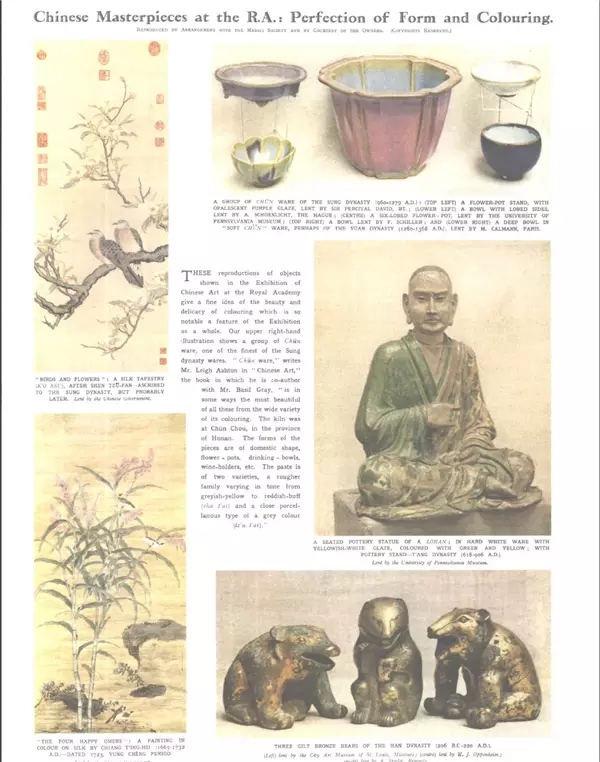

英国皇家艺术研究院坐落于伦敦皮卡迪利街的伯灵顿府。这座十七世纪兴建的帕拉第奥式的贵族私宅有着精美的红砖双柱和四面坡顶,充溢着新古典主义建筑对对称、庄重和典雅的追求。1867年起,这处私宅中庭北端的主楼成为了皇家艺术研究院所在,而皇家艺术研究院又以其当代艺术展备受瞩目。如果你在1935年11月至1936年3月之间来访,透过前厅的拱门,你会看见主展厅端坐于莲花座上的高5.8米的隋代河北崇光寺阿弥陀佛大理石像。皇家艺术研究院将如此重要的中央空间用于放置来自遥远中国的宗教艺术,是因为此间正在进行为期四个月的“中国艺术国际展览会”。本次展览参展艺术品达三千余件,参观总人次超过四十万,销售展览图录十万余本,是二十世纪早期西方世界一项规模空前的中国艺术展。 英国皇家艺术研究院缘何能将种类如此繁盛、数量如此之多的中国艺术珍宝汇集在伯灵顿府中?要知道在此之前,海外展出的中国文物多为明清瓷器,而此次展览却汇聚了铜器、瓷器、书画、玉器、剔红、景泰蓝、织绣、折扇、古书等展品,其中包括西周晚期毛公鼎、王羲之《快雪时晴帖》等国宝级文物,一时琳琅满目,原因何在?

主展厅隋代河北崇光寺阿弥陀佛大理石像

文物出借对于二十世纪初的中国是一个敏感的问题:1911年清政府垮台前后,大量原为皇家私藏的文物流落海外,为私人收藏家所有。而另一个中国文物遭受浩劫的原因是欧美列强与日本政府在十九世纪末二十世纪初对中国进行的多次考古和探险(如日本对中国东北与西藏的考古活动)。这些行动多有政府支持,由不平等条约给予发掘权,文物归西方列强所有,研究与发现结果则由西方文化和学术机构来阐释和背书。1935年前后,南京国民政府正处于“黄金十年”(1927-1937)的建设期,在内政外交、文化教育诸方面都取得了一定成就,亟待寻找机遇向西方世界展示现代中国艺术鉴赏与学术研究的水平。在1931年以来日本不断升级的对中国的挑衅和侵略的背景下,尤其是在1932年伪满洲国成立之后,国民政府向外宣示自己的治理水平和成果的需求尤为迫切,并且是和其抗战文化策略紧紧相连的:这次展览的目的是希望中国古代璀璨的文化能借艺术展为西方观众所知,并且国民政府借此机遇向西方慷慨出借中国的“国宝”(而不再是“清王室藏宝”),既展示了文物的国家归属,也借展示“旧”中国(的文化遗产)来展示“新”中国(的文化资本)。倘若南京的现代中央政府形象能为外界,尤其是英美诸国所认同,那么日本在中国的企图就更显得师出无名。

伦敦中国艺术展第八展厅

于是,1932年以斐西瓦乐·大维德为代表的英国收藏家提出在伦敦举办一次中国文物艺术展时,得到了国民政府积极的响应。大维德自1929年起担任故宫博物院顾问,对中国文物界来说是个熟面孔。英国东方陶瓷协会和皇家艺术研究院首肯了大维德的提案,并于1934年接触了中国驻英大使郭泰祺,向南京国民政府发出了正式邀请。消息甫一在中国文教界传开,有两种不同意见同时出现:有些人认为兹事体大,国宝独一无二,不宜长途海上跋涉,倘若遭遇风险,则难以补全,国宝永失,更有甚者认为国民政府展国宝为假,将国宝运至海外卖与英方为真。而以教育部部长王世杰和故宫博物院院长马衡为代表的若干人则坚持海外展览国宝能“使西方人士得见中国艺术之伟美”,达到文化外交的目的,因而排除万难,安定舆论,提出可以先将国宝在国内进行预展,回国后更在南京复展一次,“以昭明信”,使国人能根据展览图册对照,验查文物是否完璧归赵。

伦敦中国艺术展宣传画册

这一番纷纷扰扰平息之后,1935年4月8日,在上海外滩的德国总会迎来“国宝预展”,由于参观人数太多,预展组织方不得不延长每日参观时间并增加售票点,方便主要由上海各大学校师生、文化机构成员、各界名人组成的观展人群前来观摩。近一个月的展期中,共有近6万人次到场参观。闭展一个月后的6月7号,这批满载着国民政府希冀的文物在逐件摄影备案后,被装到写着“Handle with Care”(小心轻放)的93个特制大铁箱中,随英国皇家军舰萨福克号(H. M. S Suffolk)从上海码头出发,驶向大洋彼岸的英国,于当年11月28日在伯灵顿府正式开展,于是有了文章开头描述的一番盛况。1936年6月1日,完成了文化使命的文物又在南京进行了为期三周的“中国艺术国际展览归国展”,除了一千多件中国送展英国的文物之外,还有其他国家送展伦敦的中国艺术品照片达1360幅之多,流失于海外的国宝照片与南京国民政府搜集整理的文物共存于展览空间。“中国艺术国际展”的这三次展览,不仅使得中国艺术蜚声于海外,更史无前例地向中国国民在艺术馆这一现代公共空间展示了本国辉煌的艺术。

文物被放置到特制大铁箱中运输

抗战期间旅英华人与英国左翼的交往

1930年代的世界格局让许多心怀革命理想的左翼知识青年感到世界秩序和政治格局的剧变即将到来。他们当中的一些人把目光投向了远东战局,不远千里来到中国做战地观察——《战地行》的作者W. H.奥登和克里斯托夫·衣修伍德可能是中国读者最熟悉的两位。其实留在伦敦、纽约等大都会的左翼分子同样与旅居海外的中国文人和政界人士频繁地交往,并且在这些中心城市为抗日救亡大声疾呼,或演讲、或展览、或撰文、或写诗、或组织集会,中国的抗日斗争借由这些管道的传播,在普罗大众和左翼人士中间引起了广泛的同情。

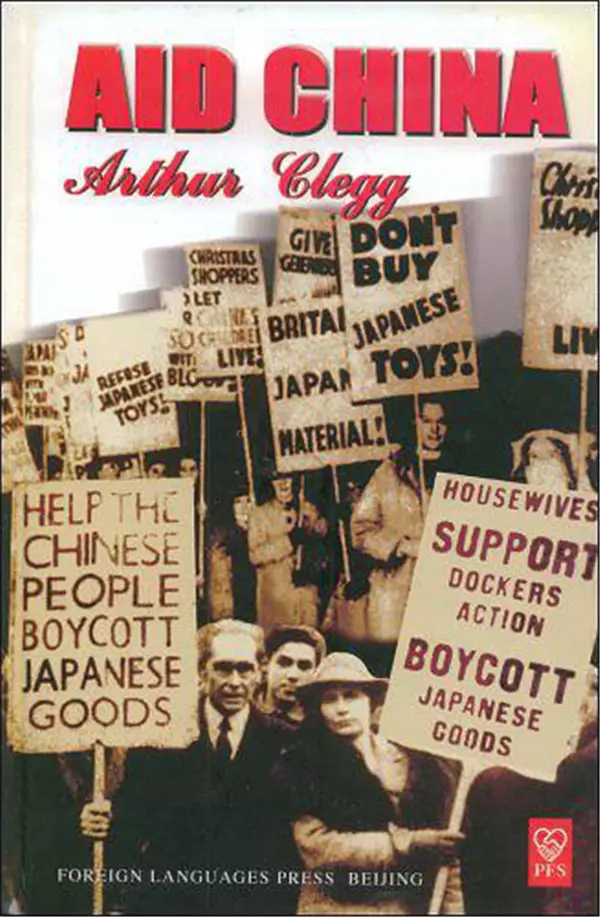

亚瑟·克莱格所著回忆录《援助中国》

要说到英国左翼是透过什么样的渠道了解中国的抗日运动,就不得不提及全英援华总会(China Campaign Committee)这个非官方组织,而这个组织的领头人物是英国工党成员亚瑟·克莱格。亚瑟·克莱格当时二十出头,认识他的人都说他是个低调话不多的人,也没什么架子,但是组织起活动来却是一把好手,他几乎是凭一己之力将当时已有的几个支援中国抗日的松散组织联合到了一起,成立了全英援华总会,而这个组织也迅速成为在英国号召支援中国抗日的最大助力。正是在克莱格的牵线搭桥之下,当时声名赫赫的左翼读书会的发起人维克多·葛兰兹前来担任主席(为中国读者所熟知的斯诺所著《西行漫记》正是由左翼读书会首发的),从而将一大串与左翼读书会有联系的文人作家都吸引到组织里来,包括奥登、衣修伍德、罗素、J. B.普利斯特雷、西尔维娅·陶森·瓦尔纳等。而中国当时旅居海外的文人作家也被动员起来:因剧本《王宝钏》在伦敦西区剧院大获成功的熊式一、当时正于伦敦大学东方学院教中文的萧乾、以《湖滨画记》而一举成名的蒋彝以及因为“闽变”失败被国民党追杀而辗转居留伦敦的王礼锡和陆晶清夫妇都与克莱格相熟。全英援华总会因而一时群星璀璨。

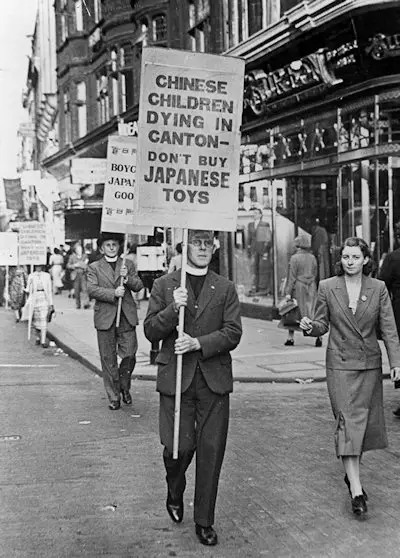

全英援华总会抵制日货的游行

在这些为援华运动慷慨发声的海外文人作家里,王礼锡的身份比较特别。他既是政治活动家,也是诗人,在海外活动时为了方便,取了英国浪漫主义诗人雪莱的名字作为自己的英文名,叫自己Shelley Wang。在英国友人的个人回忆里,王礼锡是一个有意思的“怪”人,尊崇西汉末年的王莽,把他当作是能照亮未来中国道路的革命家,他当时和熊式一以及蒋彝寓居伦敦汉普斯特德,正构思写一篇关于王莽的政治观的论文。他也善写诗,在1933年到1938年流亡欧洲的期间创作了《去国草》,内序诗云:“去国诗一卷,回国诗一卷,离离数千言,字字心血染。去国一卷诗,回国一卷诗,当用血洒敌,安用血写诗。”王礼锡好讲故事,在埃克塞特的一个工党集会上发言时向听众绘声绘色地提及秦始皇统一六国后为防止人民反抗,尽收天下兵器铸成十二金人,然而最后还是被农民起义推翻了政权。王礼锡讲得眉飞色舞,然而他忘了告诉听众故事发生在两千多年前,听众们一时竟不知究竟是史实还是传说,面面相觑。

王礼锡

在不久后的全英援华总会干部会议上,王礼锡提议组织“中国周”活动,借助会员的人脉,给英国政府施压,让政府在援华问题上采取更鲜明的立场制裁日本。王礼锡自己作诗弄文,因此对于文字宣传的力量是十分了解的,他笔耕不辍地写了《今日之中国》一书,并与陆晶清通过全英援华总会与其他二十余名作家与翻译家创办了《抗战日报》,翻译路透社有关抗战的电讯和英国各大报章对中国抗战的报道,争取想要了解中国抗战的海外华侨的同情。

如果说王礼锡是将中国人民抗战的声音传到了英国,萧乾的轨迹则正好与之相反:29岁的萧乾于1939年受旧识于道泉的邀请,前往伦敦大学东方学院中文系任讲师。萧乾受教于燕京大学,本业是新闻学,因此在转道英伦时,仍继续为《大公报》撰写稿件,在二战爆发后,更因为他在英伦的即时战地通讯而名声鹊起。他在全英援华总会不仅多次做演讲并号召募捐,还与写《印度之行》的E. M.福斯特成为了好友,后来在1942年得福斯特介绍到剑桥大学专研意识流小说,欧战爆发后他受时局鼓舞,觉得一张书桌不应是他此时的归宿,就放弃学业,在报业林立的伦敦旗舰街为《大公报》设立了驻英办事处,写出了《银风筝下的伦敦》《血红的九月》等通讯,将英国人民虽然遭难但仍坚强、乐观以对的精神从西方传回了中国。

年轻时的萧乾

工人的声援:1937-1938年英国码头工人拒卸日货

1937年深冬,当从加拿大驶来的里士满伯爵夫人号缓缓驶入英国南安普顿港口时,码头上的装卸工人并未如往常一样做好卸货准备。这是因为在英国共产党党员特里佛·斯特拉德的带领下,南安普敦的工人决定采取劳工行动抵制日货,声援中国的抗日战争。此时离二战开打还有一年多,英国尚未被卷进二战的阴云所笼罩,英国左翼也有较多精力关注远东战局,并且远东局势也被英国左翼普遍认为是世界反法西斯战场的一部分,因而1937-1939年间是英国各界支援中国抗战的高峰。尤其是在日军于1939年9月轰炸了上海、南京、广东之后,英国报章多次刊载了日军的暴行,譬如《每日工人报》就指称日军轰炸南京的行为是“史上最残酷最野蛮的空炸行动”。然而欧美政府的态度却是比较微妙的,虽然罗斯福总统在演讲中呼吁各方团结一致,将侵略方孤立起来,但实际的统一战线运动却迟迟没有实施。1937年在布鲁塞尔召开的九国公约签字国会议也未能达到实质性成果,仅仅通过一项决议谴责日本的侵略行为。当义愤已经不足以支撑国际同情之时,劳工运动就成了可能说服英国政府进行经济制裁或军事干涉的唯一选项。然而,虽然英国工党领导层深明必须有行动制止日本在亚洲称霸,进而遏制法西斯势力进一步增长,但他们却不愿意进行单边的劳工行动,因为通过劳工行动来达到国际外交目的在当时的英国是非法的,工党领导层也不愿意将领导层自身的权威作为赌注。因此,工党领导层仅同意对日本货物进行消费者抵制运动。

南安普敦码头工人

与之相反的是,英国共产党的策略则较为激进,在共产党党员、同时也是码头工人的特立佛·斯特拉德发现里士满伯爵夫人号运载着两百吨的日本货物时,他即刻在码头召开临时会议,会议中码头装卸工人集体决定对其他来源国的货物如常卸载,而将日本的货物打上“南安普敦装卸工人拒绝卸载”的字样,令其打道回府。第二天报章对斯特拉德主导的拒卸行动赞誉有加:“南安普敦码头装卸工(同时也是运输工人工会会员)昨日宣布对日本货物实行封港,结果是周四晚上到达南安普敦码头的加拿大货船里士满伯爵夫人号船上两百吨日本货物无法卸载,今日该货船不得不带着这些货物返航加拿大。进行封港的决定还将通过运输工人工会传达给在英国其他港口的装卸工人。”1938年1月,一艘日本货船榛名丸号也得到了同样的待遇——在斯特拉德的积极运作下,全英国的码头工人集体拒绝往这艘原定开往日本供应军事原材料的货船上装生铁块——该船原定在米德斯堡装载四百顿生铁块和一百吨钢铁返航日本。超过一千五百人参加了在米德斯堡市政厅举行的声援码头工人的集会。当榛名丸号被迫改在伦敦靠岸时,全英援华总会又安排了河边临时会议,确保伦敦的码头工人们也一致拒载货物。

里士满伯爵夫人号

虽然拒卸行动取得了一定成果,但工会仍清楚地表明他们是不可能支持工人们的劳工行动的。斯特拉德本人更是因为身为发起者,遭到了被解雇的惩罚,直到1939年才重新找到工作。即便如此,码头工人的行动也得到了英国左翼的一致赞扬,他们还为码头工人进行了募捐,为其失业时提供了一定资金保障。斯特拉德本人甚至收到了来自中国驻英大使馆的一封感谢信。拒卸行动没有得到更广泛的效应,究其失败原因,最主要在于工会本身处于两难境地:想要在合法框架下进行抵制行动是不可能的(英国1927年的《贸易争端法案》将抵制货物行为列为非法),而工会的官僚作风又决定了他们不可能被工人们牵着鼻子走,并且代表企业利益的英国工业联盟则通告工会,如果抵制行动进行下去,会导致英国就业机会减少,进而损害工人利益。码头工人的拒卸行动虽然受各方牵制,但仍然在有限范围内取得了一定成果,工人们展现出的跨国性的团结和友谊更是与英国政府的绥靖政策和工会的官僚主义和自我保全形成了鲜明对比,在工人运动史上添上了浓墨重彩的一笔。

南安普敦工人罢工

隔山跨海的中英两国在1930年代“凿通”了这些宝贵的交流渠道,让中国的抗战在更广大的天地间得到回响,也让西方世界看到一个走向现代的中国焕然一新的面貌。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198