在中国近代史上,青岛一度是日本侨民聚居的热点城市之一。大批日本侨民纷至沓来、接踵涌入,让这座城市深受日本的影响,严格意义上说,应该是深受日本的侵害与蹂躏。正是在这座城市中,1932年1月12日,突然发生了一起震惊全国的日本侨民暴动事件,差一点引发中日之间的严重冲突。

一、“韩国不亡”新闻引发轩然大波

继德国之后,日本在1914年至1922年对青岛进行了8年的殖民统治,1922年12月10日,青岛回归中国。从那时起到1929年春,青岛处于北洋军阀统治之下。设在这里的最高统治机构胶澳商埠督办公署(胶澳商埠局)对于飞扬跋扈、气焰嚣张的日本侨民忍气吞声,妥协退让,尚能求得苟且偷安的局面。

北洋军阀对青岛的统治转瞬即逝,国民党新军阀于1927年建立起了南京国民政府,1929年4月接管青岛,将其列为“特别市”,后来虽然去掉了“特别”的前缀词,定名为“市”,但青岛“院辖市”的地位不变。

1931年,震惊中外的九一八事变发生了,中国局势为之一变。

就在山河破碎、国难当头之际,青岛的战略地位一下子凸显了出来,成为国内外舆论关注的焦点之一。1931年发生在东北的九一八事变和1932年发生在上海的一·二八事变之间,1932年1月12日,青岛发生了日本侨民暴动事件。

被日侨纵火焚烧的国民党青岛市党部大楼外景

一切要从1932年1月9日在青岛出版的一份报纸说起。那一天,国民党青岛市党部主办的《民国日报》,登载了一篇“既小又大”的文章,题目是《韩国不亡,义士李霍索炸日皇未遂——炸弹落车后仅马惊伤身旁尚准备炸弹一枚》。说小,是其篇幅小:“东京八日电。日皇于新年阅兵礼完毕后回宫,突有高丽人向日皇所乘之马车抛掷炸弹,但落于日皇车后,并未伤人,仅马受惊伤。凶手已就逮,据谓高丽人,年三十二岁,名李霍索,现冒日名朝山。嗣搜索其身时,复搜出炸弹一枚。(广)。”说大,是其后果大,标题中出现的“韩国不亡”“义士”等敏感词语,一下子激怒了在青岛的日侨,他们认为这是“大不敬”,属于“是可忍孰不可忍”之举。一个本来就暗流涌动、火星喷溅的“火药桶”,就此被“引爆”,这座城市顿时陷入不可预知的危险与动荡之中。

二、“抗日救亡”语境之下的沈鸿烈

众多日侨,打了鸡血一般,闻风而动,纷纷向湖北路17号的“居留民团”聚集。一时间,那栋建筑,鬼影绰绰,杀机四伏。

危机骤然降临,时任青岛市代理市长的沈鸿烈,何去何从呢?

沈鸿烈(1882—1969年),字成章,湖北天门人,早年曾留学日本,与张作霖、张学良父子有着很深的渊源,是东北海军的缔造者之一。早在1926年,他就率东北海军部分力量进驻了青岛。此后,他的踪迹在青岛和奉天(今沈阳)之间飘忽不定。1928年12月,张学良宣布东北易帜,归属南京国民政府。1929年4月,南京国民政府全面控制了青岛。一开始作为东北军将领,沈鸿烈在青岛只是统领节制海军,后来随着形势的剧变,他才接手了青岛市政。这个转折点,就是九一八事变。正是在14年抗战的时代语境之下,沈鸿烈与青岛这座城市结下了不解之缘。

沈鸿烈

九一八事变之后,全国抗日救亡运动风起云涌,青岛自然不能置身事外。1930年才成立的国立青岛大学,成为振臂一呼、抗日救亡的主阵地。其学生组织了南下请愿团,直奔南京,抒发心声。1931年12月5日,南京国民政府主席蒋介石在中央军校礼堂以“训话”名义接见了请愿团,作出“三年之内如不收复失地,当割蒋某之头以谢天下”的伪善承诺。第二天,青岛大学学生返校。这场学潮,让蒋介石颜面尽失,意识到青岛非同小可,需要甄选一个能让他放心、也能为各方所接受的人物来控制局面。留学过日本、为人处事平和稳重且八面玲珑的东北军重要人物沈鸿烈,跃入了他的视野之中。

12月16日,南京国民政府任命沈鸿烈为青岛市代理市长,1932年1月21日,正式任命其为青岛市市长。从“代理”“试用”到“正式”“任用”,相隔了36天的时间。这中间,恰好发生了日本侨民暴动事件。沈鸿烈在这一突发事件中的表现,让蒋介石和南京国民政府对他的施政才能颇为认同、确认无疑,这才放手一搏,让他独当一面,主政青岛这座有着不小的国际影响力的城市,而且一干就是6年。一直到1937年的最后一天,全面抗战的烽火不可遏止地燃烧到了这里,沈鸿烈才率部撤离了这座城市,尽管当时他的职务任命并未撤销。在风雨飘摇、动荡不已的岁月中,在列强虎视眈眈、觊觎不已的青岛,主政6年,实属不易。正因为如此,沈鸿烈在这座城市中留下了独属于自己的印记。

三、居留民团成为暴动的策源地

鲜为人知的是,引起轩然大波的那篇《韩国不亡……》的新闻报道,并非国民党青岛市党部及《民国日报》独出心裁、标新立异、自作主张的结果,而是遵照上峰的意思,系“奉命行事”。几乎同时,其他地方的媒体也作过类似的报道,如上海、天津等地,也引发过日本的抗议甚至是侨民骚乱。只不过,青岛的情况极为特殊,当地日侨更为强横、更加不依不饶、闹得更凶而已。

《民国日报》一上市,日本在青岛侨民的社会团体——日本居留民团就出现了异动的迹象,其总部所在地湖北路17号周围的空气顿时凝重和紧张起来了,日侨匆匆忙忙、进进出出、气势汹汹、杀气腾腾,一场风暴渐渐酝酿而成、蓄势待发了。

作为一市的代理市长,沈鸿烈很快就听到了风声。事发当天,位于太平路的日本驻青岛总领事馆,迅速作出了反应。总领事川越茂立即致函沈鸿烈,提出强烈抗议:“此种记载,显系出于有意之侮辱,因是本馆断难缄默,即希从速转饬该报社,对于该标题之揭载,须表示诚意切实道歉。”字里行间,可以看出,措辞虽然强硬,但并非没有留有余地,也就局限于要求“切实道歉”的范畴之内。据此可见,代表日本官方的总领事馆,至少此时此刻并没有将此意外事件扩大并升级为大规模、全面性战争行动的筹划。然而,相比较而言,“居留民团”却明显激进了许多,他们要的,远不止“切实道歉”这么“简单”、这么“保守”的“价码”,他们奢望着“搅动一池春水”,最好是在青岛这个战略要地引爆中日战争。

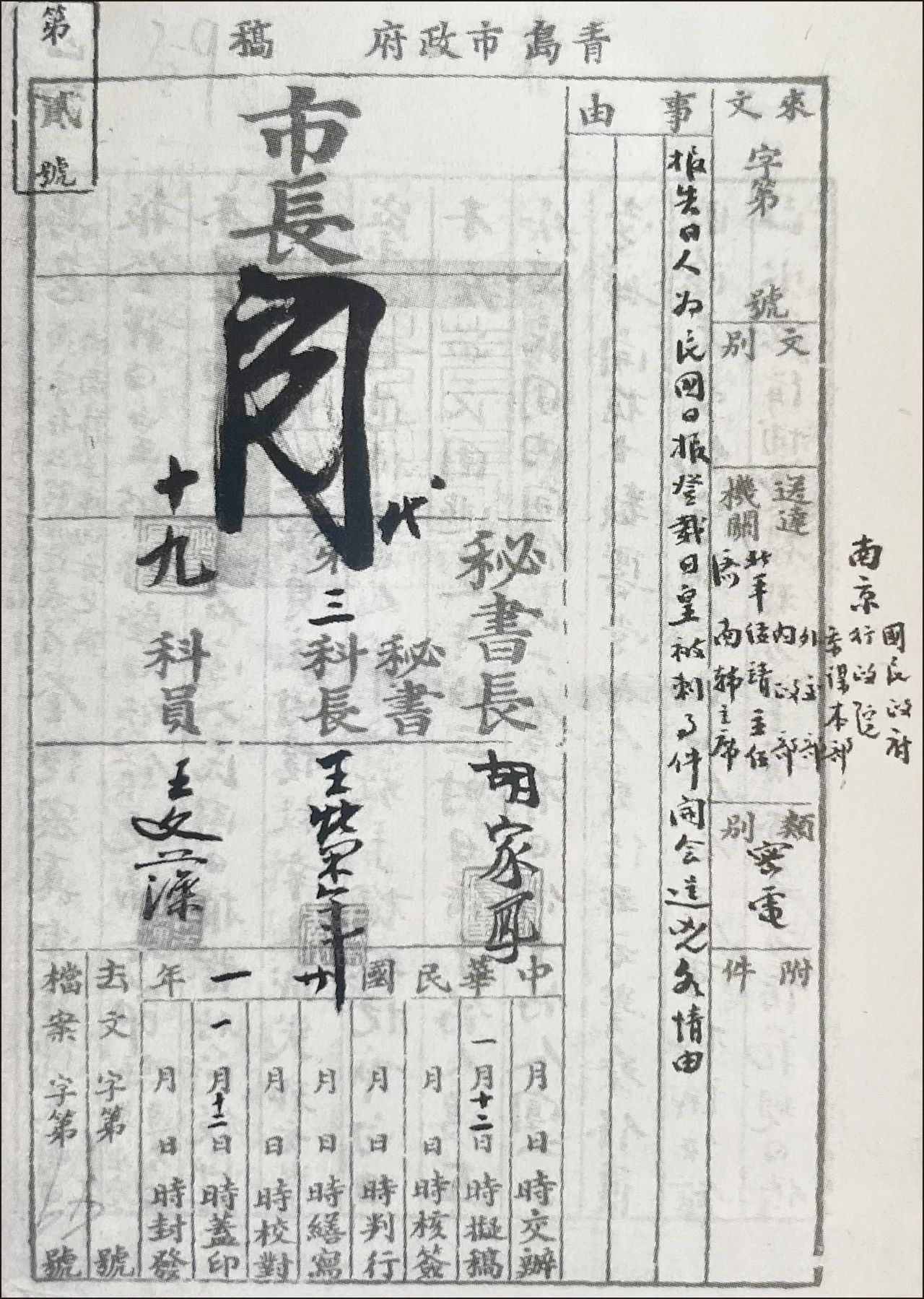

青岛市政府关于日侨逞凶的报告

接到川越茂的抗议之后,沈鸿烈颇为踌躇,很受煎熬。怎么办?就事论事,息事宁人,是其召集众多智囊紧急磋商之后得出的最佳选项。事发第三天,也就是1月11日,沈鸿烈与市党部磋商,准备答应日方的要求,“请党部勉予接受,俾免纠纷”。

就在双方即将达成协议、《民国日报》准备公开道歉的时候,谁也没有料到,事发第四天,1月12日,不可控的局面终于发生了,居留民团策动了一场暴乱。

下午3点,日侨700余人凑到了湖北路17号,商议对策,决定不受总领事馆“抗议照会”的左右,把事闹大。3点30分,数十名日侨涌出,走上街头,示威游行,手持写有“打倒青岛市党部”“打倒民国日报”等字样的标语,狂呼乱叫,捣毁市党部设置的宣传牌,气焰十分嚣张。

闹腾一番之后,这些日侨返回了老巢,吃饭休息。这时,日本总领事馆出面了,与青岛市政府进行谈判。据《青岛市政府第三号急电》描述,晚7点,“磋商妥协,业经解决”。这里所谓的“解决”办法究竟是什么呢?即由《民国日报》刊登道歉声明,并保证以后严加注意涉日报道的措辞与用语。双方似乎都长舒了一口气。不料,一小时之后,形势急转直下了。

夜色渐浓,风波再起。晚8点,日侨代表再次聚会,检讨午后的行动,认为还不过瘾,远远没有达到“以儆效尤”的效果,必须谋求更为激进的行动。于是,8点40分,数百名日侨再度冲出巢穴,事态扩大了。

日侨先是冲到了中山路上的《民国日报》社,肆意打砸,报社的门窗及家具等物品悉数遭到破坏。尔后,窜至太平路市党部大楼,不仅破坏,而且行凶,殴伤在现场的多名工作人员。这还不算完,有日本暴徒投掷了早已准备好的燃烧瓶和爆炸物,现场燃起了熊熊大火,市党部大楼几乎被付之一炬。此时此刻,时针指向了9点20分。

当时,正有日本军舰停泊于青岛前海一带。市党部一把火烧起来之后,500余名日军随即登陆,迅速部署在事发现场及总领事馆、居留民团等地,美其名曰“保护侨民”。

这场暴动给中方造成的损失,着实不小,竟然高达60万元!据《青岛市志·外事志/侨务志》记载:“日本侨民聚众焚毁国民党青岛市党部,又捣毁《民国日报》社,骚乱一昼夜。房产、机件及一切什物损失达595607.29元。”

四、“生不逢时”的阴谋戛然而止了

青岛发生日侨暴乱的消息,第一时间就传播开来了。最新的研究成果显示,1月12日晚上,蒋介石及南京方面就接到了来自青岛的报告,在那样一个资讯传播手段相对落后的时代,这速度不可谓不快。

天亮以后,彻夜未眠的沈鸿烈采取了两手对策:一手“武”,命令驻防青岛的海军第三舰队在严密监视日本军舰的同时,派海军陆战队登陆,以为威慑,控制事态,命令警察加强巡防,但力求克制,据上海出版的《民国日报》1月14日的报道《青案外部将提抗议》:“我警察出防,均未携枪,以免发生冲突。”一手“文”,对总领事馆和居留民团双管齐下,展开斗智斗勇的交涉与谈判。相比之下,这“文”的一手,其实更难,所谓“弱国无外交”,面对强横的日本侨民和外交官,这时表现得更加淋漓尽致。

沈鸿烈(前排左一)、韩复榘(前排右一)与到访的日本海军将领在当时的青岛市政府合影

日侨比外交官更加不可理喻。13日早上8点和下午1点30分,日侨先后两次聚众包围位于沂水路上的青岛市政府,提出的诉求十分苛刻。据1月15日《中央日报》报道,日侨的诉求主要有3条:“(一)取消青市党部;(二)永禁青岛《民国日报》出版;(三)由沈鸿烈亲自向日方道歉。”

至于外交官,一开始,还表现得稍微克制与理性,并没有像侨民那样必欲置市党部和《民国日报》于死地而后快。13日中午,日本驻青总领事馆致函青岛市政府,提出4项要求:“(一)由市府用书面正式表示遗憾;(二)《民国日报》社长启事道歉;(三)由市府令《民国日报》停刊十日,撤换不敬记事之编辑人员;(四)《民国日报》复刊时,刊载更正不敬记事标题、用语不慎之道歉启事。”

13日午后,沈鸿烈亲赴日本驻青总领事馆,当面道歉,并承诺《民国日报》停刊10日,进行整顿。

下午4时,青岛市政府致函日本总领事馆。一方面,要求其速令登陆日军撤退,严正申明青岛市的治安由中方负责,不容外人置喙;另一方面,对日侨的暴力行径进行谴责,“殊称遗憾”,针锋相对地提出了中方的四项要求,即道歉、缉凶、赔偿、保证以后不再发生类似事件等。几乎与此同时,南京国民政府外交部向日本驻华大使馆发出抗议照会,要求其按照青岛市政府所提的条件,电令日本驻青总领事馆“速予照办”。

至此,中方基本上是循着与日本外交官而不是侨民所达成的条款,一步步推进问题的解决。不料,也就是一天工夫,形势就逆转了。在强势而偏激的侨民的鼓动、蛊惑甚至民意绑架之下,日本外交官的立场也渐趋强硬起来了,形势更为严峻和险恶。

14日,在青岛市政府大会议室,沈鸿烈率领一干军政要员,与日本外交官及侨民代表再次进行面对面的交涉和谈判。一番唇枪舌剑,几多讨价还价,日方“满意而去”。至于沈鸿烈是如何令日方代表“满意而去”的,查之史料,大多语焉不详、付之阙如。不过,随后的事态发展,折射出这场谈判进行得并不轻松,沈鸿烈应该是做出了更大更多的妥协让步。

16日,青岛市党部致函青岛市政府,宣布即日起暂停办公,《民国日报》无限期停刊,报纸算是彻底画上了句号。市党部在时过境迁之后又有所建设,1933年成立国民党青岛市整理委员会,1936年恢复设立国民党青岛市党部。

18日,登陆日军撤离,剑拔弩张、一触即发的形势渐渐缓和了下来。

对于中方所提的四项要求,日方拒不接受,寸步不让。在中方的一再追问和敦促之下,1月21日,日方不得已,做出了一丝回应,其驻青岛总领事馆致函青岛市政府,声称这起事件纯粹是由于《民国日报》“记载不敬事件”、中方“取缔之不彻底”所致,日方是不会满足中方的4项条件要求的。从这封公函中,不难看出日方的狡黠与蛮横:“本案发生之当日,贵市政府方面完全未尽其维持治安之职责,其结果竟发生本案。本案系贵市政府懈怠职责所生出之结果,故完全责任亦在贵市政府方面,乃为当然明白之理。而贵方反向我方质问其责任,又要求种种之赔偿,不得不断为错误!”倒打一耙,倒咬一口,骄横跋扈,胡搅蛮缠,种种无耻和卑劣的做派,跃然于字里行间,呼之欲出。

接函之后,中方静默了几天,估计是在商议应该秉持的立场、斟酌回应的文辞。24日,青岛市政府终于发出了致日本驻青总领事馆的公函,对日方的狡辩予以驳斥:“该报记载事件系属一事,焚毁党部又属一事。本案发生期间,骚乱不靖者达一日夜之久,贵方何以概不过问,所谓负有职责者究属安在?关于惩凶一项希将处办详情明示外,其关于本府要求道歉、赔偿、保证等项,请迅予照办!”

双方你来我往,如此循环,折腾了许久,此案最后还是不了了之。必须承认,当时中日双方都表现得较为克制,将其视为“局部问题”,不想扩大事态。

不过,这起事件导致了一个意外的恶果:那就是南京国民政府滋生了麻痹和轻敌的心理,朝野上下普遍抱有一种不切实际的乐观情绪,盲目断定,日本不过如此,不会死死揪住一个局部区域或一个偶发事件大做文章,不会不依不饶、蓄意扩大事态。所以,风波过后,1月21日,南京国民政府就发布了委任沈鸿烈为青岛市市长的命令。然而,万万没有料到,一个星期之后,上海就爆发了一·二八事变;5年之后的1937年就爆发了七七事变,整个中国乃至世界的局势为之一变,中华民族真正到了最危险的时候。中华民族经过艰苦卓绝的浴血奋战,付出了巨大的牺牲,置之死地而后生,最终取得了伟大的胜利,迎来了新生,中华民族的历史也由此翻开了崭新的一页。

「本文刊于《文史天地》2025年第7期,陆安,青岛市历史学会副会长,二级教授」

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198