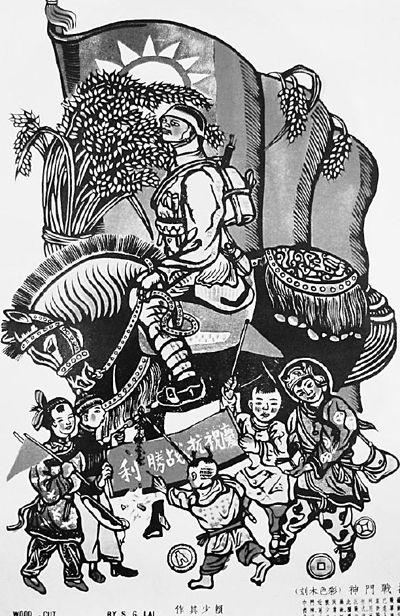

抗日战争期间,一批活跃在大后方的木刻版画工作者,运用手中的小小画笔,以画刊、画报、展览等形式,向广大民众宣传抗战,发挥了“文化武器”的特殊作用。

以艺术为武器

1937年“七七事变”爆发,拉开了全面抗战的序幕。随即,上海爆发了“八一三事变”,淞沪抗战全面打响。日军迅速攻占京沪一带,活跃在上海的木刻版画家迫于时局,退踞武汉。一时间,武汉成为全国木刻版画运动的中心。

1938年,“中华全国文艺界抗敌协会”在武汉成立。时值文艺界抗日救亡运动如火如荼之势,4月16日,木刻版画界人士成立了“武汉木刻人联谊会”;6月12日,“全国抗战木刻展览会”在武汉开幕,同时宣布成立“中华全国木刻界抗敌协会”。“中华全国木刻界抗敌协会”成立仅1年,会员就多达205人,出版有《全国木刻选集》115册,编辑《木刻创作法》1册,在汉口、成都等地刊行了大量的木刻卡片,为抗战宣传所用。

时代号角下的杰作

抗战时期的木刻版画艺术迅速壮大,作者将爱与恨倾注于作品之中,独具艺术美感,时人将“木刻”譬喻为“匕首”和“投枪”,以激发民众矢志不渝的斗争意志,极富感染力。

在木刻版画创作群体中,尤以胡一川、刘岘、赖少其等艺术家最为著名。胡一川创作了大量战争题材的作品,他的《到前线去》生动展现了“九一八事变”之后,东北人民手握旗杆、高声呐喊、与日军厮杀的震撼场面。胡一川用刀粗犷豪放,线条简约新奇,擅用黑白对比等感官效果,展现出人民群众投身革命、积极抗战的恢弘场景。

黄新波创作的《孤独:流亡途中所见》就运用黑白色调,刻画了一个孤苦落寞的女孩走在冷寂夜色中,天空划过一颗流星,泥泞的道路上残留有一串脚印。这个本应坐在明亮学堂、受到父母呵护的女孩,却因战争阴霾而流离失所。

在陕北根据地,李少言创作的《一二0师在华北》组画中,既有地道战与地雷战,又有正面交锋,还有敌后奇袭,更有军民同仇敌忾、斗志高昂的场景,全景式呈现出八路军英勇战斗的画面。

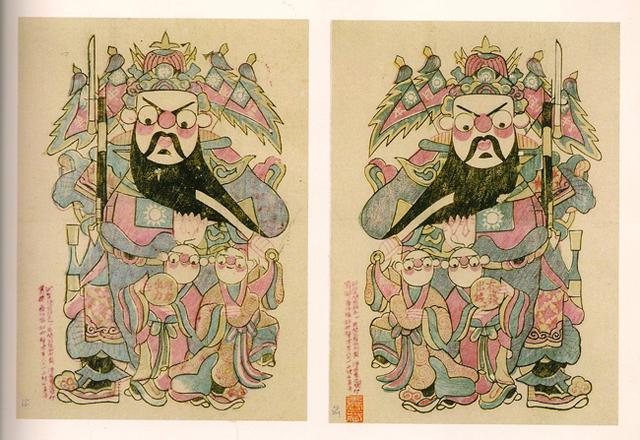

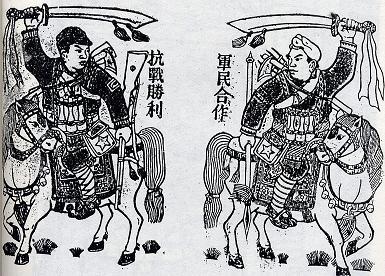

风赫赫的“抗战门神”

抗战时期,木刻版画家创作出不少“抗战门神”,尤以赖少其创作的作品影响巨大。“抗战门神”寄托了民众对抗战胜利的渴求,手法上融入了现代木刻技巧,以黑白色调为主,刀锋犀利,人物层次感强。一时间,“抗战门神”成为时下流行的门神画,尤其是鲁西、豫东一带抗日根据地的村镇民社,纷纷将“抗战门神”贴于门扉,营造出“人人抗战、匹夫有责”的氛围。门神画上身材魁梧、浓眉大眼的抗日民兵,英姿飒爽地跃马扬刀,炯炯有神的双瞳似在怒视日寇,观之令人振奋,在中国木刻版画艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198