谢守清,泸州文化名人,毕业于当时的中央大学经济专业。 1951至1987年一直活跃在泸州教育战线,因工作需要,68岁才退休。退休后,任泸州诗书画院副院长,他创作并发表了大量的诗文作品,期间,他提议并实施了在全市范围内中小学生“屈原魂”诗词大赛。谢老先生为文人写序言不下一百篇,主编过《怡园》、《巾露集》、《泸州诗词》等许多诗词著作。谁曾想到,这样一名文化名人竟还是一名抗战老兵。

谢守清

为国效力 书生弃笔从戎当翻译

在位于泸州凤凰山附近的家中,泸州新闻网记者见到了95岁的谢守清老先生。由于6年前摔倒住院,腿脚不灵便,要靠支架才能缓慢挪动。谢老精神不错,此时,他正在窗前晒太阳,听完记者的来意,便打开了话匣子,絮絮叨叨讲起了自己当年的故事。

1919年,谢守清生于隆昌县金鹅镇,初中毕业后,谢守清考入了当时成都著名的中学成属联中读高中,后考入中央大学经济系。1944年春,谢守清应征入伍,在广汉机场任援华美军空军翻译。

“1944年2、3月时,大学快毕业了,当时在重庆的6所高校所有的大四男生都被抽调支援抗战。”谢守清说:“当时非常高兴,因为服从抗战需要,参与其中,是件非常有意义、很荣幸和让人很兴奋的事情。”

“大家在重庆沙坪坝集中学习了4周,然后又到‘中央训练团’学习了4周,主要都是由外国教官讲授英语方面的知识。”耄耄之年的老人回忆往事应该是件愉快的事,说到当时因为大学生集训显得过于散漫,所以又拉到“中央训练团”受训,谢老也不禁嘴角上扬,思绪似乎又回到了70年前:“训练结束后,同学们分别被分到了部队、后勤服务部、中美合作组、战地服务团等机构,我是到了战地服务团,具体是在广汉机场做翻译。”

谢老先生回忆,当时在广汉机场,外国人很多,他们都是空军,需要有事情和中方衔接或是生活需要外出时,谢老等人就作为翻译陪同前往。“虽然没有上过战场、没有直面过敌军,但到底还是参加了抗战,很有意义。”谢老如是说。

侠骨柔肠 德艺双馨获全国劳模

1945年抗战胜利后,谢守清重返中央大学学习,毕业后先后在重庆、成都、隆昌等地任教,1951年,谢守清调到泸州师范学校教语文。

“大学读的是经济系,但是很喜欢诗词,常和中文系的交流。”谢守清回忆起自己读大学时,中央大学借重庆大学的校园一角,环境非常艰苦,自己也写下了不少与此相关的诗句,“志士惜资源,绳作钢筋毡作壁”“痴人谈节约,风为扫帚月为灯”等等,此刻向记者回忆起时,依旧清晰如昨日。

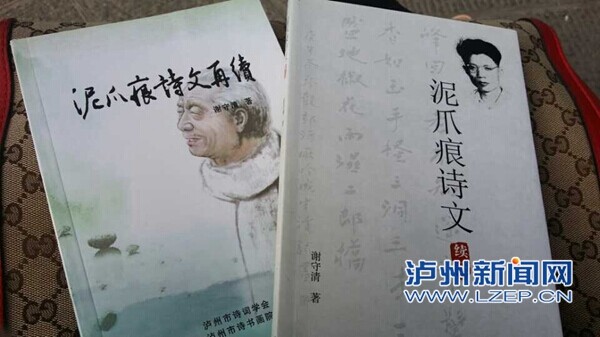

文革结束后,谢守清开始写诗词,并发表。谢守清被评为一级教师,全国劳动模范。因工作需要,1987年退休时,已68岁。谢守清所出诗集,有《半偈集(胡宇担)、泥爪集(谢守清)合集》、《泥爪痕诗文集》、《泥爪痕诗文续集》、《泥爪痕诗文再续》、《泥爪痕诗文续三》、四川省诗书画院《岷峨诗丛第十卷<谢守清诗词抄>》,其他诗文则见于四川省诗词学会期刊《岷峨诗稿》及其选集《春雨集》,以及地方期刊《江阳草》等刊物上。

伉俪情深 执子之手与子偕老

上世纪50年代,每到暑假,泸州叙永县的老师们都会集中学习。谢守清的爱人杨谋琳彼时是叙永县的小学老师,集中学习时,谢守清正好重点负责指导小学老师,两人因此相识、结缘,因为有共同的语言彼此吸引,于1954年结婚,如今已经携手走过60年岁月。

“1956年,谢守清被批斗,让交待,经常被‘学习’,有一次离家‘学习’的时候,大儿子还没出生,等他回家时,都已经8个月了。”杨谋琳认为相识是缘分,过往的日子由苦有乐,两人的苦和委屈不愿再提,无论如何,携手相伴便是福分。

谢守清老先生平易近人,虽然腿脚不便,但时有友人和后辈带诗作来请其修改指导,思维依旧清晰,和老伴有三个儿子,子孙们经常回家陪伴,平时生活由老伴和保姆照顾。

记者手记:每一次采访都是一次感动

采访结束,谢守清老先生送了记者他写的诗集《泥爪痕诗文再续》和《泥爪痕诗文续三》。此刻写稿,翻阅着手边似乎还留有墨香的书籍,似乎跟着谢老的诗篇回到他过去的岁月,再回忆起与老先生交流的种种,更是敬佩和感动。或许每个人的人生都是一部史诗,有经历、有故事、有哭、有乐、有感动,而人生,正是因为曾经经历而显得厚重。

记者 邬文静

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198