“

“

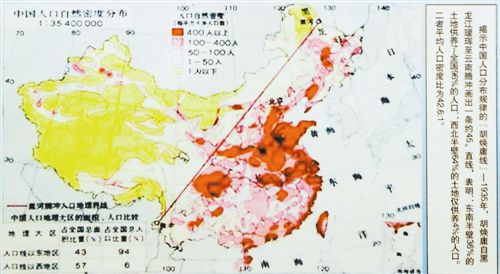

胡焕庸线”人口分布地图

《怒吼吧,中国》局部

本组图片除署名外均由特约摄影马多翻拍

胡焕庸

《嘉陵江志》

抗战时期的重庆。(本报资料图片)

首次提出“中国人口分布”理论的地理学家胡焕庸在重庆留下了怎样的精神光辉?抗战时期的“嘉陵江作品”为何频频“爆表”?张大千的二哥张善孖画下28只老虎,究竟何意……

1938年国民政府迁渝后,一大批政府重要机关、顶级学院、文化团体、科研机构等纷纷西迁。当年3月30日,“沙磁文化区”正式挂牌,成为绽放在抗战文化史上的一朵奇葩。

日前,“沙坪坝区纪念抗战胜利七十周年暨沙磁文化日书影展”在沙坪坝文化馆展出,复原了那个时代的梦想与荣耀。

“胡焕庸线”掀起学术高潮

在书影展现场,一张奇怪的地图吸引了记者的视线。地图上,一条东北—西南红色斜线贯穿其中。

“这是著名的‘胡焕庸线’,当年自然地理学的奠基人胡焕庸在重庆授课时,经常讲解这幅地图,宣扬他的人口分布理论,在战时重庆掀起学术高潮。”该展览的策展人之一、沙区地方志办公室主任张建中介绍。

1935年,胡焕庸率先提出中国人口的分布规律,并用线条在中国地图上标明,因此又名“胡焕庸线”。它清楚地分出了东南半壁和西北半壁人口密度悬殊情况,胡焕庸也因此开创了中国人口地理学科。

“胡焕庸线”在全国,乃至世界名噪一时。即使现在,“胡焕庸线”也为外国学者所确认和引用。

1937年,卢沟桥事变,身为中央大学教务长的胡焕庸,他带着助教、职员、工人钉了60多个大木箱,把地理系大量教学用的仪器、地图、期刊装箱,用轮船运到重庆,再转运到沙坪坝。

胡焕庸在重庆授课时,时常讲解他的“胡焕庸线”,然后慢慢引发开来讲一个地方的气候、人文、山川水势。在学界同仁中,胡焕庸的人口分布规律也引起了热议。

1942年,在胡焕庸的四处奔走下,全国人口普查会议在沙坪坝召开。

“胡焕庸非常关注青年科技人才的培养。”张建中说,“他鼓励青年人珍惜时光,指出‘我们的战场在教室,在实验室……’很激励人。”

“那时的沙磁地区成了全国的科技中心,还涌现了一大批科技类图书,比如《实用药理学》《青年与科学》《科学世界》等,水平领先而卓然。”张建中说。

嘉陵江畔杰作多

在展览现场,记者看见了一本《嘉陵江志》,此次展览的策展人之一、重庆第二届十佳藏书人张南表示,这是商务印书馆的初版书。共二十章,上编以嘉陵江为经,分航运、文艺等六章,下编以江流各县为经,分数各县沿革、交通等。

“嘉陵江是重庆的母亲河,抗战中,作者马以愚流寓渝中,任教于中央大学等高校,受交通部嘉陵江运输处袁炳南先生之托,以考察源流,辨明水道为目的,考察了此地并著述。”张南说。

1943年,马以愚孤身一人溯江而上,泛舟嘉陵江,日行三四十里,每到一县,“求其方志,按图索骥,考其山川。”比如《山西通志》《四川通志》等,都做了深入了解。

后来,随着交通的发展,嘉陵江的航运日渐衰落,但在发电、灌溉、环保等方面,仍在发挥巨大作用。“《嘉陵江志》让我们看到了前辈的坚信和胆魄。”张南说。

除此之外,一些文艺界人士也纷纷用画笔、诗歌寄情沙坪坝,如画家吴作人的《凤凰山远景》,关山月的《嘉陵江码头》画的就是重庆磁器口的景观,创作于沙磁地区的歌曲《嘉陵江上》更是在抗战大后方传唱一时。

张善孖画虎宣传抗战

张大千的二哥张善孖,也是一名国画大师。抗战时期他在重庆以中国历史上的爱国故事和英雄人物为题材作画,宣传抗日救亡。

“巨幅国画《怒吼吧,中国》就是抗战时期在重庆创作的,”张南介绍,这幅巨画中没有人物,只有28只威武雄壮的老虎在长啸怒吼,这28只虎与真虎差不多大,占据了长长的画面。张善孖以28只老虎象征当时中国的28个省,以此表达他以画笔报国的豪情。他的一腔热血都喷洒在了这幅充满爱国情感的巨画上了。这幅巨作是张善孖艺术创作的精品。

“为了更好的画虎,他还专门在家里养起一只老虎来,每天与虎生活在一起,以便于观察和描画,开始了他养虎为画的生涯,这在后来成为美谈。”张南说,后来,张善孖还把出国举办画展所募的二十多万美元全部寄回国支援抗战。他画的《飞虎图》赠给“飞虎将军”陈纳德,将军视若珍宝,如今收藏在美国国家博物馆。

免责声明,上传内容未经本站证实,文章仅代表作者个人观点,不代表本站立场。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198