袁维忠向记者讲述这些木刻版画的故事 现代快报记者 邱稚真 摄

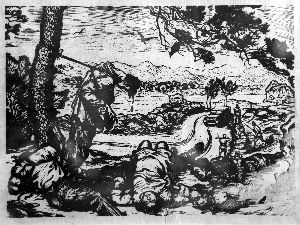

精致的木质装帧,一幅幅黑白相间的画作。画面中,士兵埋伏在高粱地里,手握钢枪和手榴弹;有的则遍地焦土,同胞们躺在一片血泊中。走进南京艺术学院设计学院袁维忠老师的画室,70多年前中国木刻版画家们创作的抗战题材版画摆满房间。袁维忠从废品收购站、旧书摊搜集了近3000幅抗战木刻版画。他说,这些版画都是日军侵华罪证的缩影。

日军屠杀、轰炸,版画一一记录

“抗战时期,不仅在南京,在全国很多地方都有大规模的屠杀。”袁维忠指着画室里一幅木刻版画说。画面中,一个男人被绑在树上,淋漓的鲜血顺着低下的头颅慢慢滴落。他的身旁,则尸横遍野。不远处,士兵举枪瞄准。

“这是著名版画家李桦的作品,他是我国新兴木刻运动的先驱者之一。”袁维忠说,李桦早年留学日本,但当时他的画风难以被接受。鲁迅先生认为,他的画法难以对当时的中国革命有指导意义。后来他响应鲁迅的号召,投身新木刻运动,创作了一批知名的版画作品。抗日战争时期,李桦随军流转于湘、赣一带,曾举办抗战木刻展。

“他的作品,线条黑白分明,反映了很多历史事件。”在袁维忠的画室里,还收藏着邵克萍创作于1938年的《侵略的罪证》,版画上,日军飞机在轰炸,村庄被大片焚烧,一位老人趴在家人的肩头,回眸凝望,依依不舍。旁边是一行大字,“勿忘这一幕,牢记侵略史。”

袁维忠说,抗战时期的木刻版画吸收了不少民间艺术的技法,例如国统区的木刻版画大多倾向西方木刻版画的艺术表现手法,特别是人物的面部,用墨较多,留白较少,在大后方的陕北老百姓称这样的画叫阴阳脸,黑乎乎的不易让人接受。于是版画艺术家们充分结合当地传统艺术剪纸、皮影、年画,在木板上雕刻时,让人物的线条更简单细致,留白更多,老百姓一看就懂。

“抗战时期,木刻版画是抗日宣传的一大利器。”袁维忠认为,木刻作品就同镜子一样,让年轻人从画面中直观了解到那段艰苦岁月,感受到军民奋勇杀敌的决心。

版画曾被空投到日本做反战宣传

在抗战时期,这些木刻版画还是重要的战斗武器。袁维忠展示了李桦在1945年创作的一幅主题为“讨”的版画,用细腻的线条刻画了国统区人民的困苦生活。老人和孩子衣衫褴褛、瘦骨嶙峋,老人拿着碗,伸出瘦弱的手,眼中有期待、悲伤以及麻木。“这些版画当时在大学、工厂等地散发出去,让人们对战争产生厌恶,同时也让人们更加坚定决心要把日本侵略军赶出去。”

袁维忠说,版画体现出的反对战争、呼吁和平的精髓,还一度散播到日本。“二战后期美国对日本本土的轰炸人尽皆知,但很少有人知道,中国空军也曾长途奔袭过日本本土,并空投了大量的宣传单页,其中就有版画。”他指着著名版画家何白涛的一幅作品《跳伞台》说。画面中,一名士兵从高高的塔台飞身直下,身后打开一个大大的降落伞,他说,画面记录的就是那段历史。

除了反战,版画还能做货币使用,袁维忠展示了一张吴耘刻印于1944年的“抗币”,由当时的大江银行发行。

收藏4000多幅版画,抗战题材近3000幅

袁维忠专注于民国美术研究,尤其是民国油画,收集版画可谓无心插柳。“偶然在旧书市场、收废品的地方发现这些版画,当时就顺便买了下来。”他渐渐对版画着迷,后来还专门辗转去多个垃圾站淘宝,经常有意外收获。

如今,他已收藏4000多幅版画,其中近3000幅是抗日战争时期抗战题材版画。他研究这些版画的内容、刻画方式、作者、年代甚至是纸张。“印刷版画最好用宣纸,但当时条件有限,大部分的版画都没有用,其中一部分是报纸印刷纸,还有不少是地方纸。”

守着这些宝贝,袁维忠有些庆幸,“当时有些版画只印刷了十几张,很难留世。如果我没有收藏,他们很可能就被回收打成纸浆。”他介绍,当初每幅两三百元买来的这些版画,根据市价,单张卖到一两万元并不稀奇。“不过,我并不打算卖掉这些版画,将来可能会结集印刷出版。”

免责声明,上传内容未经本站证实,文章仅代表作者个人观点,不代表本站立场。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198