贵州黄平旧州机场,简称“黄平机场”或“旧州机场”,是中国全面抗战中后期,于贵州省内修筑的唯一对日作战机场(《当代贵州》2015年第35期)。因机场修筑区域附近有一寨名为“寨坝”,故该机场也曾被称作寨坝机场。自1939年秋国民党政府航空委员会派出曹宝琛等人对黄平旧州机场开展实地勘测与设计起,至1945年3月竣工止,耗时近6年,十几个县约10万多人力、投入资金5.8亿多元(旧币),方将机场筑造而成。作为全面抗战时期贵州省的重要航空军事设施,黄平旧州机场在战时高峰期曾每日起降几十架次作战军机,对日军驻地开展战略轰炸,此外常有战斗机编组从该机场出航。有时机群在该机场往返、升降,昼夜不停、吼声隆隆,响彻全镇。传闻在湖南邵东、衡阳等战场,由黄平旧州机场起飞的军机协助地面陆军,对歼敌致胜起到了巨大的辅助作用。(《黄平文史资料选辑》第1辑)毋庸置疑,黄平旧州机场在伟大的抗日战争中,为中国军民取得胜利发挥了重要作用。

一、黄平旧州机场的修筑起因

1937年发生的七七事变,让中国一下子面临亡国灭种的巨大危机。同年10月,南京国民政府决议迁都重庆,在高喊“保卫大西南、抗战到底”的同时,也作出不少抵御外侮、挽救危亡的姿态,因此逐渐于贵州等地选址修筑机场,旨在保住战略后方地盘的同时,寻机开展反攻。

贵州北向紧邻陪都重庆,东向和南向分别接靠湖南、广西两省的前线战区,加之贵州地形崎岖便于隐蔽,修建机场不易被日军发现,故而在当时的地理位置上具备一定的战略优势。此外,途经滇缅公路运输的大量抗日援助物资,多是通过云南经陆运抵达重庆之后,再经贵州运送至湖南、广西等前线作战区域,贵州地处这几个省的中枢位置,为确保运输补给线路的安全,十分有必要在贵州兴建军用机场,开展侦查护航和战略防御。随着战事的演变,日军在占领贵州邻省广西的柳州、桂林等地之后,战线逐渐逼近贵阳、威胁陪都重庆,贵州逐渐成为抗战前线地带,修建军事机场更是急中之需。

二、机场的修筑规模与民工征调

在黄平县政协文史办综合撰写的《记抗战时期建成的黄平旧州机场》一文中,附有一张“黄平县旧州机场平面示意图”,根据示意图的地理标注可以看出,黄平旧州机场跑道和副跑道的修筑方向为“草鞋坪—石牛方向”。1939年,开始修建黄平旧州军用机场。初期的修建工程规模较小,主要包含正跑道、滑行道和飞机圈建设;扩建工程的规模较大,主要包含副跑道、滑行道和飞机圈建设。有关人员在20世纪80年代对机场规模进行实地重勘时,使用汽车行驶的计时装置和人工步测等方法,由西向东测量,机场主、副跑道长度约为2200米(测量实地西起红梅乡南岳庙寨边、东至原莲花寺废址),由南向北测量当时机场保存较为完整的平坝,宽度约为830米(南起机场边桥头、北至当时已荒芜的滑行道飞机圈)。鉴于机场的修筑规模大,工期紧,需要征调民工以解决劳动力。据有关统计资料显示,为先后两期为修建黄平旧州机场,征工地区及实到民工数据如下:

机场扩修第一期:黄平县13799人、平越(今福泉市)县4596人、麻江县5721人、台江县2948人、瓮安县5913人、余庆县6581人、石阡县6547人,施秉县4951人、炉山县4832人,上述合计55888人;机场扩修第二期:黄平县11634人、台江县2945人、瓮安县4880人、余庆县4854人、石阡县6584人、施秉县3215人、炉山县5909人、镇远县3845人,上述合计43866人。(数据摘选自黄平县政协文史办综合撰写的《记抗战时期建成的黄平旧州机场》)按理说,征调民工需为“壮丁”,但当时大多数国民党政府管理人员,为图捞钱、发国难财,强行征调不少老弱妇孺充数骗取民工补贴,致使许多老弱妇孺为机场的修建付出了巨大的辛劳和血汗。

三、机场的修筑场景与民工生活

对于20世纪40年代的中国而言,机场是非常先进的交通基础设施,对于1940年的世界各国而言,能够起降作战运输机、轰炸机的机场,亦是非常先进的交通基础设施。然而当时的中国,尚处于一穷二白之中,经过多年的内战,地处黔东南地区的黄平县,更是一个偏远的西部内陆穷县,民众温饱尚不能完全解决,何况是修建一个具备相当规模、在当时相当先进的飞机场。

中美工程师会勘旧州机场

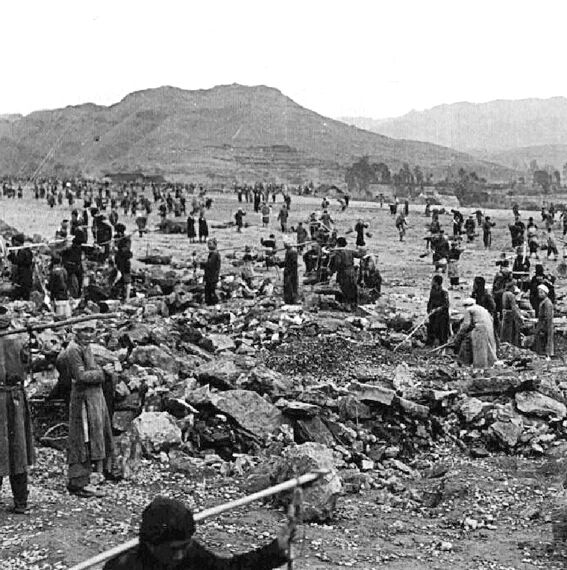

根据《美国国家档案馆藏·中国抗战历史影像全集·卷十八·机场设施》中由当时美国人员拍摄的黄平旧州机场修筑照片可以看出,被征调务工人员中的壮丁们大多头裹棉布、身着粗衣、脚穿草鞋,他们年龄大小不一,衣裤上泥水污渍遍布,显然过得十分贫苦。另从机场工地的修筑照片看,民工们仅依靠极其传统的农用工具(锄头、扁担、撮箕、绳索)和纯体力进行修建。机场修筑区域有许多土石方需要清理或回填,这些土石只能靠一锄一锄地挖、一挑一挑地担,再加之战时工期很紧,因此大多数民工根本得不到足够的休息。特别是在隆冬时节,人多拥挤,民工们多宿于牛棚、猪圈楼上或屋檐脚下。当时机场工地附近虽然搭设有临时工棚,但这些工棚十分简陋,晴则晒、雨则淋,住在其中与露宿野外基本无区别。天寒地冻时,民工们衣被单薄、无力御寒,生活现状十分凄惨。

民工拉着10吨重的石碾来碾平跑道

民工们如此凄苦所挣的血汗钱,仍旧免不了被各级官吏层层变相鲸吞。其方法主要有四种:一是冒名顶替、虚报冒领;二是硬性克扣;三是各级长官的亲朋故旧只交食米、菜金,便回家,人没到却能从中“吃拿补贴”;四是另行加派。另一方面,工地无医疗设备,或受于疾病折磨,或受于劳动强度大,或受于工时长等原因,被冻死、饿死、病死、碾子压死、飞机降落肇事致死的民工,难以计数。(摘编自潘海清《万千民众汗洒旧州——麻江县民工参加扩修黄平旧州机场概述》)

四、机场的医疗条件与民工健保

黄平旧州机场的修建,民工们虽然十分劳苦,但是他们没有享受到任何基本的医疗健康保障。据有关资料显示,民工们当时所处环境的卫生状况也十分堪忧:

一是民工们每天工时很长,没空也没条件换洗衣服;二是当时民工们所处的施工及其周边区域根本不注重打扫室内外卫生,臭虫、虱子、跳蚤等寄生虫数量多得吓人。民工们在作息期间,常感到身上瘙痒,一伸手就能抓着大个的寄生虫。有的民工干活久了、太累,只好谎称生病意图歇息一天,一个人睡在几十个人的大通铺上,静下来的时候竟听见席间臭虫、虱子的爬动声响,随手一扒铺上的卧草,知名的、不知名的寄生虫竟随处可见。夏热暑天,蚊子很多,由于厕所数量极少,大家不得已、也顾不得羞耻,自行找个稍觉隐秘的地方悄悄方便,导致苍蝇、蚊虫等繁殖猖獗。经常有苍蝇从民工们如厕的地方飞出来,又飞到民工们的菜饭上。此外饮用水也非常不足,民工们大多时候受条件所迫,只能就地喝些脏冷水。所以在民工群体中,大多数人都患有干疮、浓疱疮、坐板疮等皮肤病,故而病员多、逃跑多、死亡多、造成空缺多,管理人员“诈领冒吃”的机会也就多了。据说机场工地附近也有医院,但这类医院却是专为官员们效劳,对民工而言形同虚设,民工们在生病期间基本见不到什么医务人员,更别提享受什么治疗、保健服务。尤其是到了寒冬腊月的年底,民工们死亡数量更多。机场工地附近的稻草堆下,经常发现死尸。这大多是因为民工们生病后既冷又饿,想找个地方取暖,只好钻进草堆去睡,谁知一进去便死在里面了。挨不过冷冻逃跑的民工,死在路上的也不少。(摘编自杨必忠《满腔悲愤话机场》)可见,黄平旧州机场的修筑,真是用民工们的血汗和生命“堆出来”的。

五、机场修筑运维对当地社会生活的影响

黄平县旧州镇虽然位于贵州黔东南腹地,但是在20世纪四五十年代,由于该镇贴近通向湖南的水道航运线路,加之该镇距离湘黔公路较近,故此地的商贸业也较为繁荣。特别是在黄平旧州机场的修建和运维期间,来自外县的民工数量猛增,各种必要的基础设施(油料库、弹药库等)相继建设并投入使用。再加之美军战斗机驾驶员以及空、地勤人员进驻以后,为之服务的行业商馆等一时大肆兴起,为之服务的劳务人员数量也迅速增加,而后为满足美军人员生活的各项娱乐设施也逐步建立(如餐厅、浴室、招待所、电影放映室等)。

据有关文献记载,黄平旧州机场内,曾专门设置有所谓的“美国街”,街上专门出售美国出产的各类日用商品及妇女化妆品,有些不轨军人还企图借用这些美国日用品、化妆品诱骗当地的青年妇女。因此黄平旧州市面曾一度出现战时虚假的繁荣景象,当然也确实有不少投机倒把分子从中捞到了不少好处。美军人员在到达黄平旧州初期,军人经常开着吉普车到处横冲直闯,于光天化日之下在大街上强行拖走青年妇女供其取乐的卑劣事件亦时有发生。此外当地也发生过不少美军人员任意撞伤或轧死当地无辜群众的事件,但在当时,这些美国军人根本没有承担任何罪责。由此导致当地百姓对驻扎在此的美军非常忿恨却又敢怒不敢言。有的当地百姓在遭遇羞辱或事故时,实在忍无可忍了,便寻机开展毒打美军人员等报复行为。遂而导致黄平旧州的社会生活秩序曾一度相当混乱,人们普遍缺乏安全感,特别是妇女和青年女学生们,上街时担惊受怕,直到某些专为美军人员享乐而设立的“大旅社”建立投运后,黄平旧州当地的社会生活治安情况才有所好转。(摘编自黄平县政协文史办综合撰写的《记抗战时期建成的黄平旧州机场》)

六、机场在抗战中发挥的重要作用

贵州作为中国全面抗战时期的重要大本营和大后方,是国民政府陪都的重要屏障,许多贵州子弟从家乡奔赴外省战场,为抗战作出了巨大贡献。修建贵州黄平机场的十数万民工,面对艰难的劳作环境和恶劣的生活待遇,以极大的付出和耐力筑就了机场,为战机的起降提供了基础支撑。这些民工为此付出的血汗,不亚于战场上的军人;这些民工为抗战作出的牺牲和贡献,不输于各条战线上的同胞;这些民工们虽然没有获得过任何功勋,但是他们的功绩不容抹煞和无视。甚至许多航空战役的实施与成功克敌,都是缘于他们的辛劳付出,才具备了开展相关航空作战的基础条件。

机场修建现场(图片源自《美国国家档案馆藏·中国抗战历史影像全集·卷十八·机场设施》)

当时为了抗战需要,机场在尚未完全竣工时便投入使用,属于边修建、边运营、边完善的工程。起初,由于黄平旧州机场的修筑规模较小,故而该机场主要承担一些航空运输补给任务,如为中途停靠、前往湖南和广西交战前线的战机补充弹药、加油及开展必要的检修,也有不少来自湖南芷江机场的战机被疏散至黄平旧州机场隐蔽。1943年至1944年,机场经常停泊一两百架飞机,每天至少有几十架飞机出动,起飞至广西的河池、南丹,湖南的衡阳、金兰寺等地轰炸日本侵略军,一天至少起飞两三次,且昼夜不停,空军战力的组成以美军为主。湖南衡阳机场和芷江机场相继陷落后,黄平旧州机场的战略地位和重要性进一步凸显,再加之基础设施的修筑渐趋完善,该机场抗击作战的任务便更重了。特别是1944年的一天,由黄平旧州机场起飞的数十架轰炸机,飞抵湖南省金兰寺(衡阳与邵东交界处)区域配合陆军作战,那场战役消灭日寇一万余人,有效打击了日本侵略者,大大鼓舞了军民士气。(《黄平文史资料选辑》第1辑)

七、黄平旧州机场修筑历史回顾与展望

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,在80多年前的伟大抗战中,中国各地军民都为此付出很多,奉献很多,牺牲很多。黄平旧州作为贵州黔东南腹地的偏僻一隅,能够修建可供补给和作战的机场,为抗战胜利作出了贡献,是一件十分荣耀的事。这份荣耀背后,也凝聚着十数万民工的辛酸与无奈。不知有多少民工是受摊派被强行抓到工地从事重体力劳动的,也不知有多少民工自踏入机场工地后便再也回不了家门。他们的悲惨境遇是那个黑暗时代受官僚剥削、受外敌侵略的穷苦百姓缩影;他们的辛勤劳动和血汗付出,也是那个时代中国穷苦百姓在有限条件下为伟大抗战贡献的磅礴巨力。

1945年抗战胜利,中国军民赶走了日本侵略者。1949年中华人民共和国成立,中国大地换了人间。各族人民从此再也不用受官僚、地主及驻华美军的压迫和欺凌,过上了当家作主的新生活。

「本文刊于《文史天地》2025年第9期 作者:彭 科,中国民用航空飞行学院新津分院工程师」

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198