1937年7月卢沟桥事变后抗日战争全面爆发。中国政府与苏联政府签订《中苏互不侵犯条约》,苏联援助中国的飞机等战略物资通过西北国际交通线源源不断运往兰州。大规模的跨国武器输送,即便保密工作再出色,也无法完全避开日本的情报侦察。1937年10月,日本《每日新闻》报道说:“9架苏联制造的高速战斗机在某地组装,并通过兰州、西安运到上海。”日本军方对此早已心知肚明,他们很快摸清了苏联援华飞机的航路,并且准备把这些援华武器毁在半途。当时美国的一份调查报告曾引用日本方面的报告:“兰州是中国和俄国之间重要的枢纽,估计有接近100架飞机长期驻扎,还有许多执行空中作战任务的俄国人也在这里……切断这个‘红色通道'是非常重要的事情。”日本人口中的“红色通道”,指的是以兰州为节点,通向中国正面战场的西北国际交通线。他们说的“红色”,指的是苏联。而让这条通道染上红色的,还有中苏飞行员的鲜血。中国硕果仅存的战斗机飞行员,那时候基本都被集中到兰州去接收苏联飞机,掌握驾驶要领,以便尽快重返战场。苏联志愿航空队的飞行员们,一部分留在兰州充当教官,一部分返回苏联开来更多的飞机,还有一部分则和中国飞行员一起,飞赴战场参加对日作战。

苏联援华志愿航空队与中国空军联手作战、共同抵抗日军对以兰州为中心支点的西北国际交通线的破坏性轰炸,确保战略大动脉畅通无阻。这期间,因为天气恶劣、航线不熟、机械故障、日军飞机轰炸等因素,在兰州附近发生多起苏联援华飞机迫降事件。

扑朔迷离的兰州空难

1938年,日军占领南京后,沿着长江向中国腹地进攻,武汉处在敌人威胁之下。为保卫武汉,国民政府抽调军事力量,集中于武汉,积极组织武汉会战。当时,日本空军实力远远强于中国空军。尽管如此,中国空军仍然同敌人进行了殊死搏杀。站在世界反法西斯统一战线的角度,苏联政府不仅将大批的飞机、火炮、坦克等武器通过西北国际交通线运往兰州,支援中国抗战,而且派遣志愿航空队来中国,帮助中国空军共同抵抗日寇。

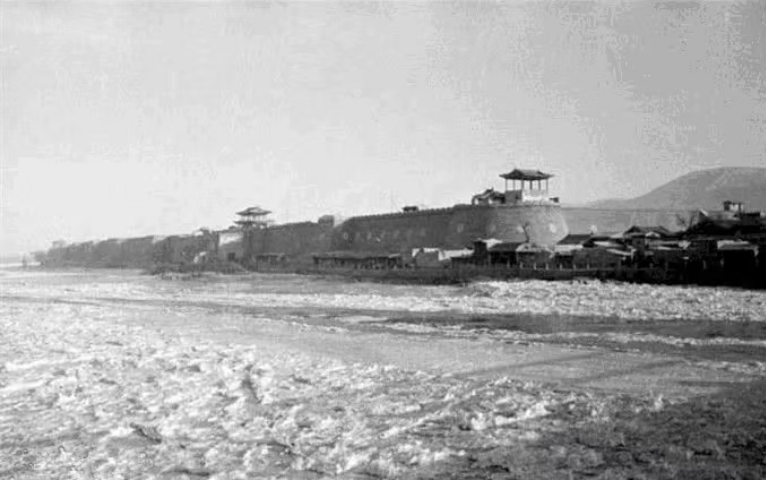

抗战时期的兰州城

兰州虽地处西北内陆,但却是苏联援华物资和人员的集散地。抗战全面爆发到苏德战争之前,兰州是当时苏联援华抗战的中心。苏联援助中国的飞机、大炮、枪支、车辆等大批军用物资,通过兰州转运到南京、武汉、成都等各个抗日战场。资料显示,当时苏联援华物资中有六七架TB轰炸机,这些轰炸机原先从兰州转场至南京机场,结果遭到日军袭击,损失过半,其余三四架不得不再次转移到兰州。后来,中国空军将这几架飞机改造成了运输机,专门负责人员、物资的紧急运输。

抗战期间的兰州街头

1938年3月16日,中国空军飞行员郭家彦和张君泽驾驶改装后的TB轰炸机从兰州飞往武汉。当时,飞机上的乘员有25名苏联援华志愿航空队成员、国民政府航空委员会高级翻译李仲武、南京无线电台台长张培泽等人。上述人员被紧急抽调,前往武汉备战。谁知,飞机飞到平凉上空后,突然一台发动机失灵。当时,平凉没有可以降落TB轰炸机的飞机场,距离机组最近的机场是兰州拱星墩机场。机组当即决定返航,结果在兰州机场附近的皋兰山营盘岭撞山起火坠毁。机上30多名乘员中仅有两人幸存,其余全部遇难。幸存者是坐在机尾的两名苏联援华航空队员。

这次飞机失事,人员伤亡惨重,给武汉会战带来了不可估量的损失,直接削弱了武汉中国空军的实力。国民政府航空委员会俄语高级翻译李仲武负责苏联援华物资的接收、协调事务,而南京无线电台台长张培泽更是当时不可多得的通讯专家。25名苏联援华人员中,2人幸存,其余23人遇难。23人中,我们找到了阿列尼柯夫·彼得·伊万诺维奇大尉和德罗柯夫·斯切潘·尼古拉耶维奇中尉等18人的基本资料,其余5人我们连哪怕是一个字的资料也尚未找到。我们仅仅能从名单上他们的军衔和职务上看到,他们或者为飞行员或者为机械师,其他就一无所知了。

1936年,李仲武在南京航空委员会任秘书。1937年七七事变后,全面抗战爆发,苏联开始援助中国,中国空军需要大批俄文翻译,李仲武到兰州担任高级翻译,同时通过南京俄文同学会介绍调用俄语人员到兰州参加翻译工作。南京无线电台台长张培泽和正副驾驶员郭家彦、张君泽我们也找到了一些基本资料。张培泽是广东中山人,早年在美国芝加哥工程学院学习,抗战爆发后担任南京无线电电台台长。当时,中国空军非常弱小,苏联援华飞机的无线电联络也很落后。张培泽到兰州后的主要工作是进行陆空无线电联络实验。张培泽的儿子张壮杰曾回忆“在失事的前几天,父亲来了一封信。他告诉母亲,要好好教育孩子,要把他们培养出来,祖国的前途需要下一代去肩负。”郭家彦是河北献县人,中央航空学校第二期航空班学员,1935年任空军少尉。张君泽是四川灌县人,中央航空学校第五期二班(洛阳)学员。

据相关资料记载,遇难的中国军人中还有一位,很长一段时间,我们未找到这位英雄的任何蛛丝马迹。直到2014年8月,徐霞梅发表《许振球:76年前兰州空难中的常州烈士》一文,中国空军的这位机械师才开始出现在我们面前。

许振球(1911-1938),江苏常州武进雪堰镇曹家村人,伯父许德宽,父亲许德惠。许家兄弟自幼习武,举石锁练臂力,骑马射箭百步穿杨。许德宽还曾在老同盟会员钮永建创办的上海马桥志刚学堂学习军事常识,专修炮兵科。许振球就是1938年3月16日兰州空难中牺牲的抗日空军机修人员。许振球的儿子许效约说:“祖父辈两兄弟为推翻满清出过力,到了父亲这一辈,许家又有一对亲弟兄为抗战出力,那就是我的父亲许振球和伯父许振国。”伯父许振国天资聪颖,从小读书成绩就好,父母见长子天赋甚佳,就倾其全力供其读书,从美国留学回来的许振国在浙江笕桥机场工作。老二许振球天性忠厚,不善言辞,看到父母为供哥哥读书付出已经很多,再要栽培自己也是力不从心,他在雪堰读完初中,就到常州城里的中华铁工厂当学徒(1960年更名为牵引电机厂)。许振球学技很用心,三年期满,就到无锡丝厂去做修理机器的机匠,所得薪酬就给父母维持家用。1932年“一·二八”第一次淞沪抗战,中国空军首次对日空战,空战中击伤敌机两架,起到了阻挠敌机轰炸上海的目的。通过这一战,国民政府更加意识到空军在战争中的重要性。为此加大了培养飞行员的力度。中央笕桥航空学校规定每期招收100名年龄为18至24岁的男青年,在笕桥机场工作的许振国便动员许振球前去报考。

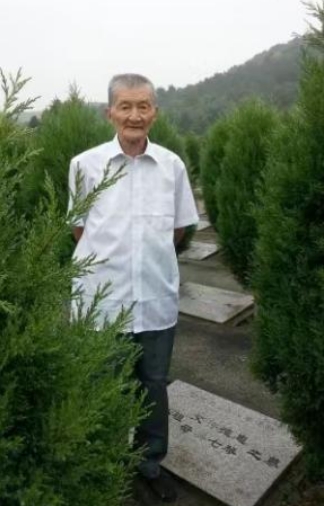

许德惠之孙、许振球儿子许效约许振球有一定的文化基础,又和机器打过多年交道,进了航校很快就学会了开飞机和修飞机。曾被派往江西南昌参加飞行表演,观看表演的蒋介石对飞行员的精湛表演大加赞赏,当面嘉奖,许振球也在其中。抗日战争全面爆发后,国民党中央党部与国民政府军事委员会等主要党政机构都移驻武汉。中共中央也派董必武到武汉筹办“八路军武汉办事处”和“湖北省工委”。武汉成了国共两党领导全国抗战的中心。

1937年9月中旬,日本不断对武汉狂轰滥炸,国共两党提出了“保卫大武汉”的口号。那时,美国对中国抗战持旁观态度,国民政府只能向与中国接壤的苏联求助。苏联同意对中国进行军事援助,并由苏联空军领导人拉克杰诺夫和斯木什盖维奇,直接领导援华志愿人员的挑选和编组工作。支援中国的飞机、战车、火炮及军事技术人员星夜兼程运往甘肃兰州,再从兰州转运到武汉等各个战区,兰州成了前苏联援华物资和人员的集散地。这时,许振球就在兰州专门接收前苏联援华飞机,负责飞机的装配和检修。1938年3月16日在准备参加武汉会战的征途中以身殉国,壮志未酬身先死。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198