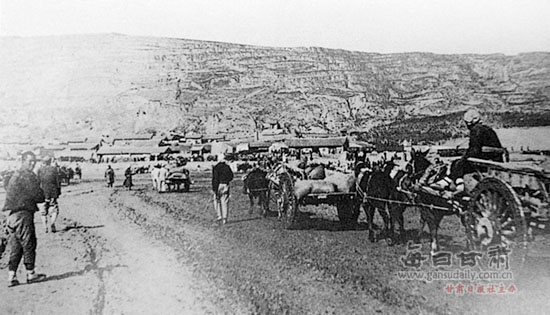

行驶在甘新公路上为前线运送物资的马车队。

在纪念抗日战争胜利70周年之际,记者走访了研究武威党史的有关部门,翻开历史近距离感受到当年武威人民抗日救亡热潮,以及打通甘新公路的点滴往事。

甘新公路成为“抗战第二大动脉”

据史料记载,上世纪30年代初,记者范长江经过河西走廊,目睹状况后写道:“左宗棠乘用兵陕甘新三省的机会,从西安经兰州,一直到新疆,开辟了一条3000多里的宽敞大道,两旁遍植杨柳,夏日杨柳青茂,夹道以伴行人,蔚为大观。一个东方人来到西北,如果只看着建设图标和报告,一定非常兴奋而满意,假如实际尝尝建设的滋味,就会感到失望而凄凉。”修筑甘新公路前的荒凉和落后可见一斑。

抗战时期,武威虽处于大后方,但苏联援华物资和人员要经哈密、星星峡、武威一路向东运至内地,贯通河西走廊的甘新公路就成了“抗战第二大动脉”,雅布赖盐池的盐,也经武威运往省内各地及四川、陕西、河南等地。

武威人打通抗日陆路通道武威段

据史料记载,抗日战争全面爆发后,沿海各省相继沦陷,与内地交通中断,国际援助、进出口贸易无法进行。在这种情况下,从陆路打通国际通道,并以主干线连接国内各地,是打破经济封锁的重要途径。为了保障供给,使援华物资及时输送,1937年,甘新公路开建。

冯肇虞是当时甘新公路工程处的负责人之一。他在回忆文章中叙述:为修筑这条公路,武威人民荒原扎寨,风餐露宿,肩扛人抬,铁锨、镐头、背篼、木轮大车、独轮车、骆驼、骡马等一齐上,车烂、牛死、民工冻死、饿死、累死的不在少数。公路沿线的房屋不少被拆,椽子、檩子被用于工程建设,工程需要的土方、石料、砂子均由各乡农民无偿提供。甘新公路武威县境内一段,全长83公里,有桥梁31座,计59孔380米,涵(洞)244道,全路在老牛车碾就的土路基础上以砂砾铺筑,为6米宽的汽车道。武威人民为支援抗战、保障供给做出了巨大的贡献。

苏联援华物资经甘新公路运至兰州

据史料记载,苏联援华物资中的大部分是靠汽车运输的,少部分靠甘肃境内的驼队和胶轮大车没日没夜地奔走在甘新公路上来完成。行驶在甘新公路上运输物资的汽车主要由苏联提供,载重只有两吨半。武威的老人回忆说,那时汽车还是第一次见,也是第一次听说汽车这个名称。民间不叫汽车,叫“羊毛车”。因为苏联人的汽车运输抗日物资后返回时,都装着中国用来抵顶物款的羊毛。当时缺雨布,只用麻绳绑住就行。汽车行驶来,从远处看就像个硕大的羊毛团在前移。

据史料显示,苏联援助我国的大批抗战物资由汽车分批从新疆经武威运抵兰州,每批约有一个营的人员护送,有汽车100至120辆,军官带手枪,并有照相机、军用地图和望远镜,中途休息即拿出地图研究地形,拍照。苏联援华物资经甘新公路运输至兰州,高射炮弹、炸弹、各种武器装备,还有拆开分别装运的飞机等物资,再通过兰州中转运输到抗日前线。

本报记者张永生搜集整理

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198