卢沟桥事变爆发后,国民政府在战和之间举棋不定。随着平津的全面沦陷,教育部才开始命令平津各校联合内迁。教育部认为,上海存在着日军不敢染指的租界,大学可以迁入租界办学。八一三事变后,上海各校基本奉命迁入租界。

随着淞沪战事的延长和时局的恶化,迁入租界的各校是否应该再度迁移,成为迫在眉睫的问题。1937年9月,国立暨南大学校长何炳松、国立交通大学校长黎照寰均上书教育部要求迁校。国立同济大学校长翁之龙直接绕过教育部,在浙江金华觅地开课。规模较小的国立上海商学院、国立上海医学院、中法国立工学院则未考虑迁校事宜。

迁移四川宜宾李庄的同济大学

上海主要私立大学在内迁一事上亦颇积极。1937年9月,复旦大学、大夏大学、大同大学、光华大学四校联合呈请教育部,希望组成联大内迁。规模较小的私立上海法学院、上海法政学院、持志学院、同德医学院、东南医学院、正风文学院等均未申请内迁。震旦大学、沪江大学、东吴大学法学院等教会学校亦普遍缺乏内迁的意愿。

上海各大学在内迁问题上的不一致的反应,与大学的规模有关。规模较大的国立和私立大学引人注目,普遍希望追随政府,迁移到大后方以保存学校。规模较小的国立和私立独立学院,情况各有不同。上海商学院、上海医学院等校规模极小,租用一栋别墅即可办学。上海法学院、上海法政学院、持志学院等缺乏稳固的领导核心,教员又多兼任,经济能力有限,所谓内迁并不现实。沪江、震旦、东吴大学法学院等教会学校由于和英美的亲缘,普遍信任租界的安全性。

教育部对各大学内迁的要求,处理方案亦不相同。教育部认为,上海必须保留一所工业大学以适应社会需要,交大校舍完美,设备完整,不可轻易舍弃;而暨南办学程度不佳,支持其迁出上海。不过,暨南拟迁地南昌由于战局恶化无法成行,遂仍留沪办学。抗战前上海有13所高校设有商科,学科重复设置情况严重,教育部遂反复致电催促上海商学院迁校。

教育部积极鼓励私立大学内迁,亦有优化高等教育布局的考虑。其指定要求复旦、大夏、光华、大同四校在教育落后的赣黔两地设置永久性大学。不过,教育部对私立大学内迁不予拨款,各校内迁的积极性迅速降低。大同、光华两校相继宣布退出联大。其后,光华大学自行在成都建立分部。复旦、大夏两校虽联合内迁,为防止成为永久性地方大学,仍留下部分师资留守上海租界。

1937年11月,上海沦陷,租界成为“孤岛”。其后,日军进逼南京,国民政府内迁重庆,教育部先迁汉口,再迁重庆。抗战爆发前在上海设置、此时仍留守且经教育部合法立案的本科高校包括国立交通大学、暨南大学、上海商学院、上海医学院、中法工学院,私立大同大学、复旦大学(沪校)、大夏大学(沪校)、光华大学(沪校)、上海法政学院、上海法学院、持志学院、正风文学院、同德医学院、东南医学院,以及沪江大学、震旦大学、东吴大学法学院、上海女子医学院等教会学校。由此便形成中国教育史上的一种奇特现象:上海已经沦陷,只留下租界成为“孤岛”,远在重庆的教育部继续对“孤岛”中的大学行使管理主权。

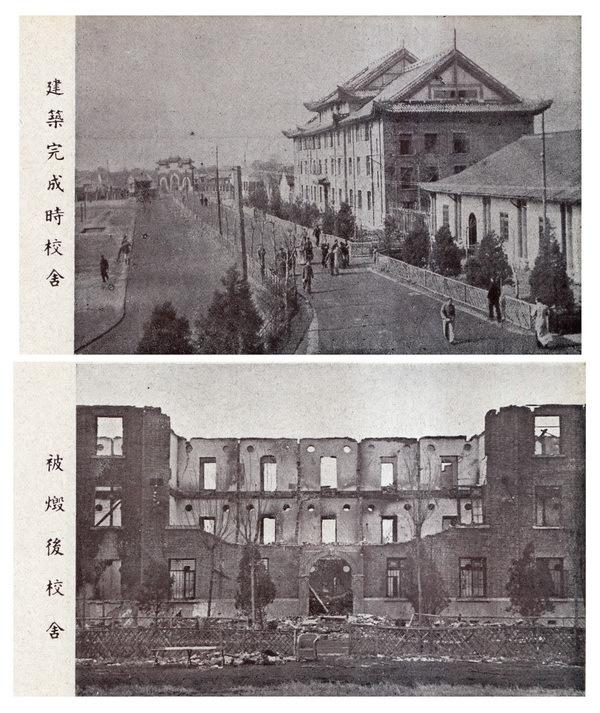

复旦大学被日本占领

光华大学校舍

多重渠道的监管

国民政府教育部内迁后,任命蒋建白成立教育部驻沪专员办事处,代表教育部管理留守上海各校。1939年,教育部要求上海区国立大学参加国立各院校统一招生考试,由驻沪专员全权主持。1940-1941年,教育部连续举行两届全国专科以上学校学生学业竞试,上海地区由驻沪专员分发试题并负责监考。由此,一般留沪大学当局“凡遇大事故,皆与教部驻沪专员密切接触”。

不过,教育部驻沪专员办事处更主要的责任在于联络中小学,并不是留守上海高校和教育部之间最主要的联络渠道。抗战前,各大学与教育部之间均直接联络沟通。抗战爆发后,各大学虽然困守“孤岛”,但上海与重庆之间的邮政、汇兑与交通并未完全断绝,留守上海高校一般仍由校方与教育部直接沟通;已经部分内迁的高校,留守上海的部分与教育部沟通一般通过内迁部分转递。留守上海高校的校长们在一些特殊的情况下,也会利用个人关系,与教育部首脑直接沟通,以越过繁琐的行政程序。

随着时局的紧张,教育部与各大学直接沟通常常不畅,驻沪专员办事处亦偶尔从中传达消息。不过,此种传递消息的工作相当冒险,对教育部须用化名,对各校亦须使用化名和隐语。该处曾告知上海各高校:“本处兹定自廿九年七月一日起改用化名余正,发文改用庆字,号数衔接‘汉’字。”双方联络沟通之困难,由此可以想见。

在驻沪专员之外,教育部还偶尔秘密派遣临时特派员到沪调查。1939年2月,教育部派吕之渭前往上海,调查各校会计情况。1939年10月,教育部部长陈立夫派周尚秘密前往上海视察各校。然而,担任特派员职务亦是冒险之事。尽管周尚深居简出,秘密调查,仍被特务发现,其妻甚至被敌伪捕去。周尚视察时曾设计表格,因家属陷落亦随之散失,仅能以记忆所及写成报告提交教育部。

由于局势恶化,重庆与上海之间的通讯环境愈发恶劣,教育部只能从留守高校人员中挑选可靠者担任调查员。1940年6月,教育部派暨南大学教授周宪文担任临时特派员,委托其视察上海高校。不过,教育部要求周宪文应召集各校主要人员商讨并召集学生训话,还应征集各校校舍平面图、科目表和各种规则、同学录、出版物等,但实际上周宪文仅“制定调查表一种”,由各校自行填写,所谓调查效果可想而知,难以起到监管的作用。

总之,抗战爆发后,远在重庆的教育部仍可以与上海“孤岛”内的高校沟通,并辅助以固定的驻沪专员和临时特派员制度,对留守上海高校进行秘密监管。尽管此种联络渠道随着战事的紧张而逐渐收紧,愈发困难,重庆教育部仍不厌其烦地通过这些渠道将各种教育政令贯彻到“孤岛”高校之内。

难以贯彻的政令

抗战时期,国民政府教育部出台了一系列高等教育的改革措施,包括实行导师制和训导制、推动党团发展、审查教师资格等等。这些政令,教育部亦同时要求留守上海高校一体遵行。

1938年5月,教育部颁布《中等以上学校导师制纲要》,规定各校学生应分若干组,每组5-15人设置导师1人,负责学生的思想、行为、学业和身心健康等问题。然而,“孤岛”时期师资力量紧缺,各校每位导师名下有40-50名学生者极其常见。由于公教人员待遇低微,生活环境恶劣,各校担任导师者多态度冷淡,举行导师会议时半数教师不予出席,导师和学生半年亦无一次见面机会,互相不知姓名者比比皆是。

1939年5月,教育部颁布《专科以上学校训导处分组规则》,要求各校设置训导处,设置专职训导长一人,全面统摄、管理导师制的推行。抗战时期留守高校普遍经济紧张,难以聘请专职人员担任训导长,遂多由校长自兼。由于留守各大学校长多是敌伪关注的对象,许多人深居简,遂委托低级职员代理。许多不具备训导能力的人员担任训导职务,一些人甚至打算投靠汪伪,多方投机,所谓训导学生实无从谈起。

1939年以后,教育部要求各大学设置党部,积极推动大学教授入党,学生入团,并组织大学校长和骨干教授参加中央训练团受训。不过,由于潜伏在上海的党务人员多投靠汪伪,“孤岛”党务工作一度停顿,发展党员实为难事。而且,在“孤岛”内各大学发展教授党员,未必能真正起到维系人心的作用。相对于遥远的重庆政府,身边的伪政权更能为一些持实用主义态度的教授们提供看得见的利益,只要首肯便可能获得“部长”、“次长”、“厅长”等头衔。至于要求各校选派人员到重庆参加中央训练团受训,则近似不切实际的要求。国立上海商学院院长裴复恒虽然同意派王乃徐前往重庆受训,但要求乘飞机前往,向教育部索取补助。

三青团在“孤岛”内大学的发展情况亦不良好。各校的三青团组织“绝对秘密,稍一不慎,危险随之”。因此,每逢纪念日,三青团组织虽然都会在校内张贴爱国标语,表示拥护重庆国民政府、打倒日本帝国主义,但很快即被各校当局撕毁。汪伪政府成立后,也组织了汪伪的三青团,插入大学之中与重庆方面的三青团对峙,加入的学生每人每月有30元补贴,参与者不乏其人。

1940年10月,教育部颁布《大学及独立学院教员资格审查暂行规程》,对大学教员进行资格审查。对国立大学而言,教授资格确定和薪水标准息息相关,普遍积极响应。私立大学教授由学校自行聘任发薪,兼职者众多,资格良莠不齐,则态度消极。教育部在教授资格审查方面颇为严格。国立上海商学院报送教授15人,副教授3人,讲师4人,外聘讲师4人的材料呈交教育部审查。教育部最终仅同意给予7人教授资格,1人副教授资格,1人讲师资格。

抗战时期重庆教育部努力将上海“孤岛”内高校纳入管理体系之中,可谓到达不厌其烦的程度,然而,其政令的贯彻程度却比较有限。此时的国民政府已经失去对上海乃至大部分国土的控制,重庆教育部却仍努力对“孤岛”内高校进行管理,其中不无“捍卫主权”的考虑,其象征意义大于实际意义。教育部既然要求“孤岛”内各校履行忠于政府之义务,亦须本身尽到扶助支持的责任,即在办学经费方面对后者提供支持。

脆弱的经济关系

抗战时期军费开支庞大,通货膨胀严重,国家高等教育经费紧缺。由于教育部难以提供充足的经费,从某种程度上也影响了“孤岛”内各大学对教育部的态度。

“孤岛”时期,交通大学和暨南大学的经费非常支绌。因此,各国立大学向教育部索要经费实为常事。国民政府将教会大学视为私立大学,从抗战前即给予一定数额的补助。然而,教会大学的主要经费来自于西方差会或董事会的特别经费,并常有西方的基金会或个人资助。1938年度,震旦大学的岁入中教育部的补助仅占0.74%。因此,教会大学对教育部的依赖不大。对教育部的经济依赖最严重的是国人自办的私立大学。沪上各私立大学名为私立,但本身没有基金,更无西方教会可以依赖,其校董会更是形同虚设,无法承担筹款功能。因此,私立大学在抗战前便已经严重依赖政府。“孤岛”时期的私立大学更难以维持,除学费之外,几乎完全依赖政府的补助。因此,各私立大学校长每年都要数度致信教育部请款,言辞异常恳切。

尽管教育部无法按时供应各校经费,而且在数额上远不能满足各校要求,对各校经费的使用要求却异常严苛。正如大夏大学校长王伯群诉苦道:“部方补助款额又无不指定用途,每届详报开支情形,稍有移注,必受指斥。”然而,各校校长的应对方式并不相同。国立大学校长由教育部任命,任期短暂,流动性大,一旦在经济上或其他方面的要求得到不能满足,往往会顺理成章要求辞职。交通大学校长黎照寰即多次以健康欠佳原因要求辞职。教育部部长陈立夫密电请他到重庆教育部一谈,黎照寰却以“健康欠佳”为由拒绝前往。上海商学院院长裴复恒虽然并未辞职,却将学校委托给亲信胡纪常掌管。教育部要求商学院四年级学生内迁后方,以充实后方会计人员队伍,裴复恒置若罔闻。陈立夫亲自写信要求裴复恒到重庆一行,裴复恒拒不回复。中法国立工学院院长褚民谊,“每月薪金为二千元并(购买)大洋房一座……几去校费之半”,显然是无心办学,利用公款满足个人享受的典型。

避入租界的国立上海商学院

相比之下,私立大学的校长多是学校的创校校长或元老,与学校之间实为一种共生共存的关系。这些人即使压力巨大,实际无处辞职,只能苦撑至最后一刻。即使教育部对各私立大学“早存歧视”,在经济上百般苛刻,各校的“妾妇心态”却非常严重,对待教育部却谨小慎微,以免动辄得咎,授人以柄。大夏大学创始人之一傅世说抗战初期即投靠日伪,导致教育部对该校印象恶劣。由此,身在贵州的校长王伯群、副校长欧元怀多次要求沪校整体内迁,以“保存吾人半生心血所结成之大夏”。尽管沪校负责人鲁继曾以各种理由拒绝迁校,却仍不敢在政治上越雷池一步。当时《申报》曾登载鲁继曾参与“中日文化协会上海分会”成立典礼并被推为理事的新闻,鲁继曾十分惶恐,转托欧元怀致函陈立夫个人予以否认,以免影响学校的前途。私立大学对待教育部的诚惶诚恐之心态跃然纸上,与国立大学截然不同。

不同的政治抉择

留守上海高校所遭遇的压力不只来自经济方面,更来自政治方面。交通大学等校必须事先申报所授课程的内容由租界当局审查,学生和老师不准集会结社,否则将封闭学校。1939年10月,暨南大学学生因在校张贴抗日标语遭到法租界当局驱赶,被迫迁入公共租界办学。

留守上海高校在政治方面的压力,亦来自伪政权方面。沪江大学校长刘湛恩便因积极参与救亡工作被日伪特务杀害。1939年9月,汪精卫因拉拢持志学院院长何世桢做官不成,指使特务捣毁持志学院。在各种威逼利诱之下,各大学教职员中落水者颇多,包括中法工学院前院长褚民谊、正风文学院前院长王西神、大夏大学教授傅世说、持志学院教授汪翰章等人。在此种情况下,教育部不再拒绝各大学内迁的申请。1939年夏,国立上海医学院应教育部要求,将低年级及药学专修科暂留上海,高年级内迁昆明,仅余少部分师生留沪。1940年11月,国立交通大学亦筹划在重庆设置分校。

汪伪政府成立后,统辖权限虽未及租界,但已经开始发号施令。1941年1月,伪上海市教育局处长李应警告震旦大学等校,称若不向“政府”注册,将予以停办。当然,此时汪伪政府无权要求租界内学校停办,此种饬令更类似威胁和恐吓。1941年12月,太平洋战争爆发,日军进入公共租界并对法租界进行部分控制,“孤岛”时期结束。1942年3月,汪伪政府在上海成立伪教育部“驻沪办事处”,开始对租界内的高校展开接收工作。由此,各校纷纷选择暂时停办。

重庆教育部为收容租界内各校师生,决定在金华成立国立东南联合大学。1942年1月15日,陈立夫任命何炳松为东南联大筹备委员会主任,要求上海各大专学校“除在内地已设有分校外,一律参加东南联合大学”。然而,最终仅有各校200余学生到达金华。随后金华告急,东南联大筹备处随暨南大学迁往福建建阳。由于交通阻隔,身处上海的师生更无法内撤,东南联大遂告瓦解,已招生的学生并入暨南大学。由于东南联大未能成立,一些已经离沪拟加入东南联大的学校决定自行内迁。私立上海法学院、上海法政学院迁往安徽屯溪,东吴大学法学院迁往重庆。

东南联大筹设失败后,各校学生要求继续读书者甚多,公教人员亦须维持生活,学校当局更希望能够保存校产。因此,在时局稍显稳定后,租界内未迁高校除极少数停办之外,各校又试图以各种方式开学。

国立大学是汪伪政府重点觊觎的对象,最初试图将校名改为“私立”,以声明学校系私人性质,在注册问题上留有回旋余地。由此,国立交通大学改为“私立南洋大学”,国立上海商学院改为“私立上海商学院”。国立大学的经费来源于国家,与重庆教育部失去联络后形同釜底抽薪,加之校产庞大、教职员工维持生计的需要迫切,最终将寻求生存的考虑放在第一位。1942年8月,南洋大学校长张廷金主动呈文汪伪政府申请注册,成为接受汪伪政府资助的“国立交通大学”。上海商学院院长裴复恒出任汪伪政府“江苏省财政厅”厅长,主动将商学院立案,重新挂出“国立上海商学院”的招牌。

汪伪政府统治能力虚弱,需要扶持一批国立大学作为其统治合法性的陪衬。各国立大学纷纷注册后,由于汪伪政府的治理精力有限,对教会大学和私立大学已经不再如“孤岛”沦陷之初步步紧逼。教会大学的经济状况稍佳,一般不需要汪伪政府的接济。因此,震旦大学和沪江大学(书院)在注册立案一事上异常谨慎,与汪伪政府维持着一种暧昧周旋的策略,表面上维持良好关系,实际上却拖延注册。国人自办的私立大学,仅有大同大学申请立案,校长胡敦复出任伪职。复旦、大夏、光华三所私立大学决定取消学校建制、改办补习班以回避注册。这些学校辗转托人将此项办法口头传达到大后方,重庆教育部则承认各补习班学生毕业文凭的合法性。

因此,直到1944年7月,汪伪政府教育部仍饬令伪上海市教育局称:“查上海未立案私立专科以上学校为数尚多,其办理完善与否,关系学生学业前途……令仰该局切实查明各校情形,凡办理完善者着即督促遵照修正私立学校规程规定办理立案手续,不良者应则予以取缔”。然而,汪伪政府对专科以上学校的具体立案标准,如校舍、经费设备、行政组织、科系设置等竟未规定标准,乃至伪上海市政府迟迟无从执行。由于各校的进一步拖延,直至1945年3月,伪上海市教育局才收到13所学校的填表,其中包括本文考察的震旦大学、沪江书院、同德医学院、东南医学院4校。至于其他学校“校长均不在校,无法填报”。随着抗战局势彻底逆转,汪伪政权统治日薄西山,所谓督促立案事,遂不了了之。

(本文首刊于《抗日战争研究》2018年第一期,原题为《抗战时期的国民政府教育部与留守上海高校》,作者韩戍为上海财经大学人文学院讲师。澎湃新闻经授权发布,作者对原论文做了删改,注释从略。)

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198