编者按:八十年前,一群与我们同龄的学生,为了在战乱中保存国家知识人才的力量,选择了跋山涉水,向尚未沦陷的大后方撤离。八十年前,三座风格与传统并不一致的高校,面对共同的民族危难,选择了共同办校,若合符契。西南联大的八年间,自由民主、兼容并包的精神在西南的山城播散开来。

“英雄有迍邅,由来自古昔。”当年的师生大多已经逝去,但峥嵘历史与伟岸精神依旧需要铭记。

1983年8月,曾任联大教授的王力重返西南联大旧址。故地重游,感慨良多,情之所至,他不由吟出八句缅怀诗:

卢沟变后始南迁,三校联肩共八年。

饮水曲肱成学业,盖茅筑室作经筵。

熊熊火炬穷阴夜,耿耿银河欲曙天。

此是光辉史一页,应叫青史有专篇。

这是对西南联大在战争的困境中依然成就教育伟业的感怀。战火纷飞的年代里,联大的师生“饮水”为食、“曲肱”作枕,在茅草校舍中讲论科学与国粹,在常年的空袭与硝烟中弦歌不辍。

“国家亡了可以复兴,文化亡了就全亡了。”

1938年1月30日,旧历除夕,面对迫在眉睫的战端与江河沦丧的痛楚,长沙临时大学(以下简称“临大”)的师生们苦中作乐,开了一个热热闹闹的联欢会,北大、清华、南开三所高校的师生齐聚一堂,以今朝之酒消解今朝之醉。下个月,迁至湖南长沙不到半年的他们,又要前往更远的西南城市——昆明。只有那里还暂时未被战火波及。

几个月前他们还在北平。“七七”卢沟桥事变发生后不久, 平津即告陷落。7月29日,整个天津南开校园已被战火几近焚毁;8月,日军的铁骑踏入清华与北大的校园。

1937年8月28日,北大、清华、南开三校校长接到了来自教育部高等教育司的公函:三校南迁长沙,联合组建长沙临时大学。

从左至右:张伯苓、梅贻琦、蒋梦麟

师生们虽然留恋古都的学术文化环境,但也不甘做日本人控制下的傀儡。几番动员之下,三校教授达成共识,撤退的命令开始在师生之间传开。除了少数为保存学校“四十年辛苦经营”的教授暂时留在北大,其他教授与学生纷纷化装成农民、商人或傀儡官员,以期逃过日军的严密搜捕。几经波折后,他们终于到达了长沙。

1937年 11 月 1 日,临大如期开课,但当天上午九点多忽然响起空袭警报。房子都没盖好,大家无处可躲,万幸的是日军飞过时没有投弹。长沙首次被炸是在11月24日,小吴门火车站附近伤亡甚众,临大虽幸未受损,但师生已饱受惊恐。

战事进逼长沙,轰炸日渐肆虐,敌人的炮火迫使临大不得不再次考虑迁徙。之后的西南联合大学外国文学系主任叶公超向北大校长蒋梦麟建议迁往云南边陲,因为那里的滇越铁路可通海外,方便图书仪器进口。

此前,首都南京已经沦陷。国难当头,无论是湖南省政府主席张治中,还是临大中无法忍受困于校园、被骂为“懦夫”的热血青年,都希望学生能够走上战场、投笔从戎。最终国民党高级将领陈诚与联大三校校长努力说服了学生:师生作为国家急需的知识人才,“是国家最后的希望,是当之无愧的‘国宝’”,“国之大器”不能在战争中消耗殆尽。为了保住文化血脉,临大决定集体西迁。

师生们兵分三路,水陆兼进前往昆明。300多个男生加十几个教授走陆路,完全徒步,要翻山越岭3600里才能抵达。所有步行者都经过严格体检,由国军的黄师岳中将率兵护卫。其余同学和老师乘坐各种交通工具,携带几乎全部校产,经广西绕道越南海防陆续到达。

步行者名单公布当天,大多数学生都翘首以待,“自己的名字被列入步行者名单”被一腔热血的学生视为莫大的荣誉:相比需要经由殖民地入滇的其他路线,在内陆的艰苦长征似乎更加“爱国”;这也是将先进科学文化向穷乡僻壤播撒的机会,而如此艰苦的“文人跋涉”必会引起世界瞩目。

“长征”路上的联大师生

1938年4月28日,“联大长征”队伍辗转播迁,终于抵达昆明。六天后,国立西南联合大学成立。自此的八年间,西南联大在泥墙教室里点着不灭的知识之灯。

“像不同的河水,融成一片大海。”

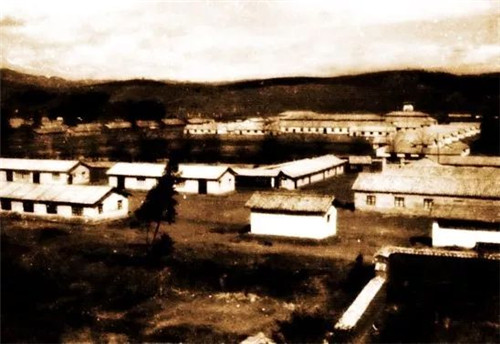

1938年1月,梁思成与林徽因夫妇跋涉来到昆明。当时的联大校长梅贻琦请他们帮忙设计校舍,但梁思成连易五稿,设计建筑由高楼变成平房,都被梅贻琦以经费不足的缘由拒绝通过。面对忍无可忍的梁思成,梅贻琦提出了自己的设想:除了图书资料室建成砖瓦建筑,部分教室用铁皮做顶,其余统统建成茅草屋。国难当头的彼时,一幢幢茅草屋就在这座聚集了近五百学者的学术殿堂上,毫不违和地建起来了。

西南联大校舍

从熟悉的华北到偏远的昆明,联大的师生们共同度过了啃大饼、喝开水的岁月,在空袭的阴影和生活的困窘中开始了艰苦而辉煌的八年。

以前住两个人的宿舍现在住了二十四个人,床铺由木板搭成,装着大家全部家当的脸盆也放在床上;烧饭用的水是井水,米汤酸得跟醋一样,所以“要找食堂很容易,哪里有股酸味就往哪里去”;日常主食用多年的陈米做成,米饭里还有沙石、老鼠屎和糠屑,联大的学生称它为“八宝饭”。

匮乏的物质没有磨灭学生的生活热情,反倒激发出了他们的坚强与放达。入乡随俗,当时的联大师生都酷爱吃云南的野生菌,中文系的学生汪曾祺更是评点道:野生菌中最好吃的三种是“牛肝菌、青头菌、鸡枞”,简直可与肉类媲美。有人还专门为“八宝饭”编了一首歌:“‘八宝饭’味道香,八种成分‘营养高’。沙石稗谷泥壳汤,黄霉素配鼠屎汤。感谢上帝的‘恩赐’,我吃‘八宝’你喝汤。谁知熬到何年月,八宝也许难吃上。十儒九丐啼饥寒,百代盛世莫悲伤。”

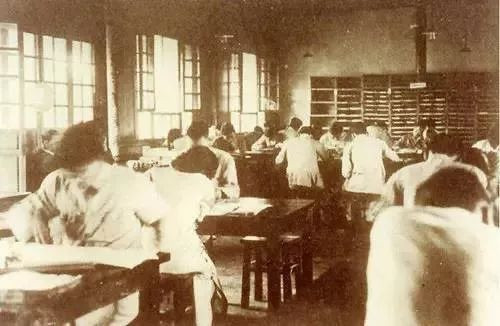

当时,去茶馆讨论学术和政治是师生们的共同消遣。图书馆的座位不够,油灯光线又过暗,于是联大四周的茶馆成了“昆明发展迅猛的文艺中心”,常常坐满了老师和学生。闹中取静的自习者有之,高谈阔论者有之,联大中人的关系,在温暖的汽灯光照和茶博士悠长的续水声中,被慢慢拉近了。

在简陋图书馆里学习的联大学子

在原来的北京大学校长蒋梦麟、南开大学校长张伯苓主动“让权”并前往重庆后,西南联大校长的重任就落在了原清华校长梅贻琦身上。来到昆明后,为了组建承揽工程与项目的学生服务社、赚取外快贴补困苦的师生,他几乎变卖了所有值钱物品,一贫如洗。在办学经费上,三校一视同仁,甚至使用清华的“私产”时也三校平分。患难与共的三校真正融为了一体。

即使几乎所有经费被用来购买教学设备,实验用品的需求依然存在很大的缺口。普通生物学课程人数爆满,显微镜却少得可怜。载玻片很难弄到,就用云南遍地可见的云母代替;缺乏进口甲苯,就用氨素油代替;常常停电,就用双手操作电动记纹鼓;没有烘箱,就用饼干箱。旧瓶子、木箱、电线,加上中国人的智慧与倔强,教授们几乎是白手起家,临时制作出各类仪器来。

随着日军轰炸的日渐频繁,“跑警报”变成联大师生的“必修功课”。一有空袭警报,学校就不上课,师生跑上十里八里到郊外——附近都是野地,日机就不轰炸了。

残腿的华罗庚跑警报时往往落在最后。一次家中被炸弹摧毁,土埋到他的脖子高。教授们七手八脚地把华罗庚挖出来,失去住所的他被同样清贫的闻一多热情地请到家中,两家人隔帘而居。昆明当地习惯于人畜合居,两家就住在乡下的一个小楼上,楼下养着猪、牛、马,晚上牛在柱子上磨蹭,楼板就跟着摇晃。装电灯需要预支教授几个月的薪水,于是华罗庚只能用油灯照明,但在这段时间里,他写出了数论领域的名著《堆垒素数论》。

华罗庚一家

空袭一般都在晴天发生。贫穷的师生没有需要随身携带的财物,一般都是拿着一两卷书向郊外跑去,恋人们甚至可以并肩前行,共同经历的紧张惊慌使爱情更增味道。坐在阳光下,与朋友谈天、打桥牌、读书看报,跑警报也成了同学们聚谈的机会。敌机飞到头上时,大家一起狼狈趴下;过后学生抬头一看,身边一贯严肃的老师也与自己一般慌乱地躲避轰炸,彼此便不由相视一笑。

“尽笳吹,弦诵在山城。”

来到昆明后,三位校长不顾教育部的反对,坚持实行“教授治校”原则。联大集中起三大名校的教授,对内“治校”、对外议政。教授参与学校各种事务,组成了精干、高效的行政机构,在颠沛的时局中坚守学术之独立自由。

“学术自由、兼容并蓄”这一北大蔡元培时期的传统,也被带入了西南联大。在北平,相比于正餐,北大学生更喜欢光顾小吃店,享受在店里更轻松、自由的讨论空间;北大教授也是“随便”的,例如梁实秋先生,除了在正式场合穿西服、带金丝眼镜,平日都是中式便服。

北大人也将这种自由的空气带到了西南联大。1940年就读联大的学生心田觉得,联大最大的特点就是没有太多行政上的仪式,“这里没有升旗早操,更没有纪念周训话,也不像别的大学,进去有一个月新生训练,灌输你什么校史和总裁言论”。

在她入读的第二年,国民政府教育部强制要求西南联大开设三民主义课,这遭到了联大师生的强烈抵制。联大经济系学生马灿华公开撰文表示:“即便三民主义是正确无误的思想,它也得在思想的市场上自我证明。”最终,三民主义课成了不强制参加的夜间讲座,联大也因坚守“学术独立”而被称作“民主堡垒”。

学生们正在上课

同时,联大的课程设计有意放宽口径,让每个学生都能自由选择,对转专业也予以自由宽容的政策——只需要填一张表格,没有其他要求。1939年,何兆武进入西南联大学习。起初他并不清楚自己的兴趣所在,迷茫中选择了土木系,但第二学期他就发现自己不志于此。“战争时期我们关心中国的命运,我希望从历史里找出答案”,出于这样的目的,他转入历史系学习。

这些“出格”之处,使联大学生既拥有深厚的学术基础,又能最大限度地保持独立。

自由的课程管理给学生提供了广阔的选择空间,此外,有限的教学资源也使“旁听”之风更热。钱穆的中国通史课真正选修的有数十人,旁听者多达数百人,以致座无虚席,后来者只能站在门外窗前听讲。旁听的同学不全是联大的学生,还有很多是战乱年代无奈失学的青年。

当时的联大宿舍和课堂都采取较松的管理。宿舍是大草棚,每两张双人床搭起来,用破被单隔上;床之间用小凳隔开,这样每个“隔间”又被分成床上床下“四小格”。宿舍不会严格检查学生注册情况,于是一些从沦陷区跑来大后方的学生也住进了这里,白天就去各位教授的课堂上听讲,教授们也并不介意,“你越来听他的课,他越高兴”。

这些流离颠沛的学生,失去了家园和学校,失去了亲人的支持,幸而被西南联大以博大的胸怀收容,联大成了那时流亡学生的家园。

当年约有八千学生通过了联大的入学考试,但在学校的严格要求和时代的颠沛流离中,仅有三千八百多人顺利毕业。还有八百多人在持续的征兵浪潮中选择了投笔从戎——他们是优秀的学生,也是试手补天裂的勇士;他们有些最终复学,有些却身死沙场。为了表达感怀与敬意,1946年5月,联大回迁前在新校舍东北角竖立了“国立西南联合大学纪念碑”,纪念碑背面铭刻了参军学生的姓名。

抗战八年,“南渡”与“北归”始终是联大师生心中难浇的块垒。晋人、宋人、明人,都经历过南渡哭悲,但1945年,国人的第四次南渡终于实现了“恢复之全功”——这些在战火中坚持教与学的师生,承担起了延续文化命脉的历史责任。在他们中间,诞生了中央研究院首届院士27人,中国科学院院士154人,工程院院士12人,以及同样璀璨的文科人才。

历史的梦魇散尽,联大的纪念碑上满盈着带泪的笑:“同艰难,共欢悦。联合竟,使命彻。神京复,还燕碣。”

西南联大国文系师生合影

二排左起:浦江清、朱自清、冯友兰、闻一多、唐兰、

游国恩、罗庸、许骏斋、余冠英、王力、沈从文

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198