序

想写这篇文章很久了,但一直迟迟没有落笔,总觉得不是时候,思路不够清晰,架构不够好……思虑太多,阻碍也就变多了。前两天,在寺庙为父亲办了六十岁的生日宴,白发也早已爬满了他的双鬓,小时候那个高大魁梧的爸爸,现在也只和我一般高了;妈妈精心打扮了自己,她也笑得很开心,但眼角悄悄爬上的鱼尾纹却藏不住了;回家看到奶奶,好像这两年在阿兹海默病的折磨下,她也苍老、憔悴了很多。原来,时间一直在流逝,没等待任何人,记忆也会一点一点消亡,什么时候才是好时候呢?思路和架构怎样才算好呢?所以,哪怕我都还没时间回去拍照片、留素材,哪怕我知道多年后再看稚嫩的文笔会发笑,哪怕我知道现在的它一定不是完美的,我还是动笔了。

谨以此文,献给我从未谋面的外公——廖大富。

记忆里的外公

我总是喜欢和我四川的朋友说:“我也算是四川人,至少是四分之一个四川人,因为我外公是四川人,他是抗日战争时期川军入滇的战士。”

说起外公,我的语气中总是充满了自豪。可是,我脑海中所有关于他的记忆,都是通过别人口中的描述,一点一点拼凑而成的。

?外婆家的墙上挂着三张画像,小时候每次去时,我都会问妈妈他们是谁?

“这是你外公,这是你老祖(腾冲话,意思是曾祖父),这是你太老祖(腾冲话,意思是曾曾祖父)。”每一次妈妈都会耐心地边指着边和我说。

可我总是记不住、分不清。大抵是因为那时候的画像质量太低,三个人的模样看起来大差不差的。

外公、外婆一共养育了七个孩子,在那个迷信且重男轻女的年代,外婆生第四胎时是虎年,在此之前,外婆已经生了三个女儿了,所以当得知第四胎还是个女孩时,外婆非常不喜欢这个孩子,加上外婆属龙,迷信认为“龙争虎斗”——属相相克,外婆便打算把这孩子送人。

外公是个孤儿(后续会细说),或是因为感同身受吧,在他的极力反对下,才保住了这个孩子,这老四就是我妈妈。不过我妈妈也没逃过“招娣、来娣、盼娣”的寄托,有了个更难听的小名:转男。

好在,后来外婆果真就连生了两个男孩,使得我妈妈在外公心里的地位不断攀升,妈妈也成了外公最宠爱的孩子。

“你知道的,我们腾冲话说盖房子是竖房子,就是在竖房这天,众人在木匠师傅的统一指挥下齐心协力,喊着劳动号子,逐排竖起横直大料。一般村里有人家竖房子,寨子里的中青壮年都会去帮忙,但是人家不要你外公参加。”

“为什么啊?”

“我们这边喊口号一般都是‘一二三,起’,图个好口气嘛,你外公因为是四川人,他第一次去帮忙时在旁边喊‘一二三,拉倒’,其实大家都知道只是他口音的问题,但毕竟不吉利嘛。”

“哦,那也算好事,不用出力!”

“小的时候,你外婆一直都不喜欢我,她最喜欢你三姨妈,我又和你三姨妈不对付,老是打架,你外婆呢就帮着你三姨妈。”妈妈和我说起往事,表情没有什么变化,眼里不免闪过一丝落寞。

“那外公呢,他不帮你吗?”

“你外公出门去赚钱了,要到晚上才会回家。不过你妈我可不是那么好欺负的,我爬上老房子的二楼,你见过的,梯子很陡,他们两个不敢上来,骂会累了,也就不管我了。”

“啊?就这样啊?”我对这个结局有些失望,毕竟我只听到了偏见,并没有听见偏爱。

“怎么会,还有呢,每次这样后,等吃饭时她们就故意不喊我,我就趁他们不注意,跑去外面你外公下班的必经之路上,听见他的脚步声就跑出来抱住他哭惨,你外公就会宠溺地摸摸我的头,拿出一角二分钱哄我,让我去吃牛肉饵丝。”见我没什么反应,妈妈立马补充道:“那会儿的钱比现在的值钱呢,一角二分钱能买很多东西了。”说完满意地笑了,发自心底的那种。

1976年,外公去世了。那时我小姨才两岁,还不知道什么是死亡,看着躺着的外公,小姨还去拉着他的手,口齿不清地认真说着:“爷、爷(腾冲话,发一声,有点像古汉语里的“阿爷”,是爸爸的意思),起来吃饭啦!”妈妈说外公是哮喘病死的,外公生前就喜欢在吃饭前喝两杯,那天喝着酒,突然一口气没上来,外公就走了。

我们这儿的习俗,女性是不能送棺木上山下葬的。妈妈和我说那会儿她也才十几岁,她悄悄地跟在上山的队伍后面,一直跟着。妈妈说看见下葬时,人群突然散开了,她离得远没听清,大概猜测是棺材里发出声音,人们以为是诈尸,被吓了一跳后,加快了埋葬的速度。

也因为这件事,妈妈一直觉得外公当时可能没有死,所谓诈尸可能是在后面一口气又缓过来了,发现自己在棺材里,尝试发出的声音,她想要是那会自己勇敢一点,冲出去打开棺材,或许外公现在就还活着。

在我主动探索之前,这便是我对外公全部的记忆——四川人、抗日将士、保住了妈妈、因病早逝。

逝者长已矣

2013年8月15日,腾冲滇西抗战纪念馆开馆,同时落成的还有中国远征军名录墙。2015年是中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利70周年。那年,国家格外地重视那些还没恢复身份的老兵,在我的记忆里,在这一年,外婆被认定为抗战老兵遗孀,每个月能领到200元的补贴。所以我一直认为外公的身份已经被认证了。

2019年1月1日,那是我记忆犹新的一天。那时我还在上大学,约莫凌晨三四点时,我做梦梦见了外婆,梦里外婆来拉住了我的手,说陪她走一段路,一直走到了一座桥边,她才松开了我的手,让我回去吧;模糊中,我听到了她的呐呐自语:“你从小就不单子(腾冲话,意思是很可怜),一直都是瘦巴巴的,我都不好意思去和你外公说,也不知道他还在不在等我。”话音未落,她便消失在薄雾之中。

梦醒,我看了眼时间,四点过几分,想着还能再睡会,便继续睡去,不过后续几个小时的我,都睡得十分不安稳。清晨,辗转多人之口,我得知了一个消息,一个妈妈为了不影响我期末考试而瞒住的消息——外婆去世了!

外婆瘫痪在床近一年了,本身就不高的她,身体再次萎缩的只有七八岁孩童的大小,插着呼吸机、胃食管,早已丧失了自理能力。已经九十多岁的她,原本身体一直都很健康,记得跟着她去赶集,我的体力都没她好呢;若不是意外摔了一跤,磕到了头部,全家人都认为外婆能长命百岁。

我第一时间订了机票,到家前一日外婆已经下葬,我唯一能参与她的最后一程,便是一起去“扶山”。扶山是下葬第二日,亲人再次去到坟前,清扫周围环境,在坟前一起吃一顿饭。路上,妈妈和我说今天是不能哭的,多难受都得忍住,不然外婆会走得不安心的。

到了公墓,到了外婆墓前,看着一块冰冷的石碑,上面照片是和蔼的外婆,恍如隔世,磕头时,一滴泪珠还是从我早已盈眶的眼角滑落,没人看见。我在心里和外婆说:“老婆(腾冲人喊外婆为老婆;老发一声,婆发三声),我不难受,我知道你是去见外公啦,还有别担心,你看,我这会儿可胖了。”

下山时,我怅然若失、六神无主,妈妈还帮我叫了魂。回家路上,我看见了一家卖助听器的店,想起了曾经我对外婆的承诺——“等我工作赚钱了,我就给您卖最好的助听器,这样你看电视就不用凑到跟前啦!”瞬间再次泪目。

妈妈看见我哭,呵止了我:“外婆还在病床上时让你去多看看她,见一面就少一面了,那时你不去,现在人都不在了哭还有什么用?”

“外婆出院后到家疗养后,我去看她,入院时还能和我对话的她已经完全没有了人样,就靠机器维持着生命,眼前的一切使我恐惧、心疼、彷徨……我心里难受,堵得慌。之后我抗拒去看她,我怕,怕自己的软弱与无能为力。”我呜咽着为自己辩驳。

2022年,彼时的我已经有了一个相对稳定的工作,也接触到了更多的人和事。同年2月,我的小舅舅被癌症带去走了生命,他是在我的眼前,咽下的最后一口气,这也是我第一次离死亡那么近,明明前一周我去看望他时,他还像正常人一样,行动自如、生活能自理。

小舅舅的葬礼是妈妈主持操办的,连熬了几个大夜,事无巨细。兄弟姐妹之中,就数妈妈和小舅舅的关系最好,起棺时,妈妈哭得撕心裂肺,人看着都苍老了许多。

直到在小舅舅的葬礼后,大家聊起舅舅像外公的话题,我才反应过来,前文提到的外婆抗战老兵遗孀的身份是我自己臆想的,她更是从没领过什么补贴,那么外公依然还是那被遗忘的英雄。

死亡的压迫与无力感,使我在之后的一个月都睡不好觉,反复地梦见舅舅、外婆和外公三人,梦境如此清晰,连从未谋面的外公的脸庞都棱角分明。让外公的名字出现在中国远征军名录墙,让子孙后代能记住他,成了我的夙愿。

葬礼结束后,我想了很多。村里族中的长者一个接一个老去,家中最年长的大姨妈也已经七十岁,也是一个老人了,我这一代人还能从他们这一代口中了解到外公,但下一代可能就会完全忘记了,就像电影《寻梦环游记》里说的:“被遗忘才是一个人真正的死亡。”我想,我应该实实际际去做点什么了。

被遗忘的英雄

2022年2月底,我开始咨询了解能证明恢复外公身份的方法,搜寻关于外公的一切讯息。期间,我没有找到任何物证,所有能证明的都是人证的口述而已,仿佛了结这一心愿难如登天。

外公去世较早,妈妈对于他的记忆也不是十分清晰,于是我先去到了大姨妈家,和她了解起了她记忆中的外公。

外公原名廖大富,是四川蓬溪县人。在他7岁时,母亲便病死了,父亲是当时地主家的长工,他便跟着父亲在地主家一起干活,当时家中还有个三四岁的妹妹,因无力抚养,将其送人了,不久之后,父亲也因为劳累过度而撒手人寰,好在外公吃苦好学,会点木工,被地主家留了下来。

1939年(一说1942年),国民党军队到当地“抽丁”,一户抽一丁,地主家舍不得儿子出丁,便在众多杂役中选人顶替,当时才十几岁的外公想着自己已经是孤儿了,没什么牵挂,入伍还能保家卫国,便主动站了出来,加入了抗战的队伍。

1944年,部队行军至腾冲,驻地为缅箐(现在的中和镇),外公所在的队伍负责将日寇由古永向缅甸方向击退,外公任通信员与司号手。

1945年,腾冲收复后,部队开始遣散,遣散费是三个月的军饷——三块大洋,外公因为在四川已没有了家,便在驻地相处得好的一户人家拜了干亲。

1946年(估计),通过媒人的介绍,外公认识了外婆,在相处一段时间后,选择了入赘给外婆,并按照外婆家这边的字派,改名为段德成。

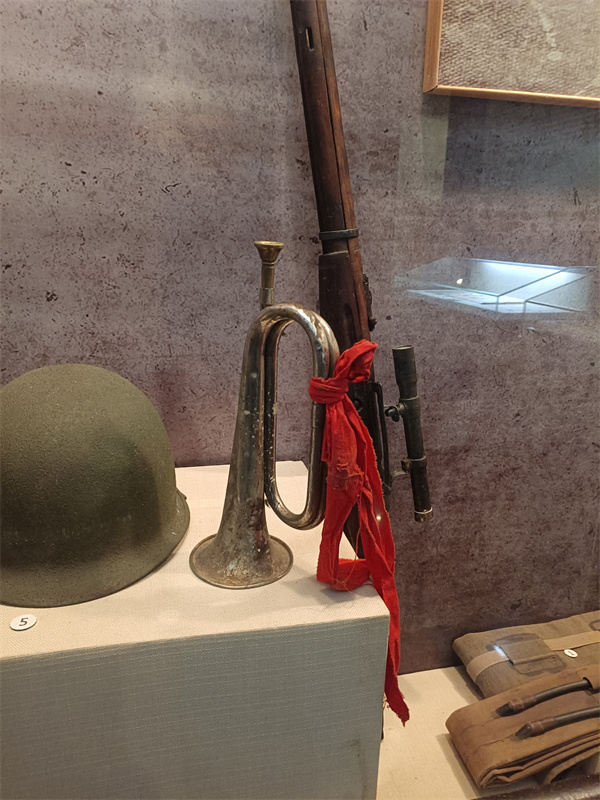

1958-1960年“大跃进”期间,村上公社经常开各种大会,当时没有扩音喇叭,村上就让外公带上他的军号去吹集结号,以此通知大家。外公的号是黄铜材质的,号嘴可以拔下,约长三四十厘米,一般人还吹不响。

滇西抗战纪念馆里的《远征军军号》,也是整个展馆里唯一的军号,据我二姨妈口述,就是外公的那把,但不可考证。

“文化大革命”开始后,外公开始藏匿甚至销毁一切有关自己入伍期间的相关证明,对自己老兵的身份也闭口不言。

当时,大姨妈已经进入供销社工作,彼时的供销社十分吃香,社员说话也有些分量,因此在红卫兵要拉走外公批斗时,大姨妈拦了下来,虽逃过了皮肉之苦,但仅存能证明外公身份的一把刺刀、军号、一件黑棕色的粗毛大衣(外公的排长披给他的)都被红袖兵收走了。

谈话至此,大姨妈说,要是当时没拦下来,外公被批斗了,或许现在的身份证明就没那么难了。

回忆到此戛然而止,顺便插一句,大姨妈口中的外公一直患有胃病,饭前的喝酒其实是为了麻痹痛觉神经,虽然也知道这样的做法无疑是饮鸩止渴,但在那个物资匮乏、医疗落后的年代,也实属无奈之举;据大姨妈说,外公后期已经经常吐血了,就现在的医学来看,外公应该是胃癌去世的,并不是妈妈记忆里的哮喘病,我也在回家后转述给了妈妈,也算是先结了她的一个心结吧。

柳暗花明

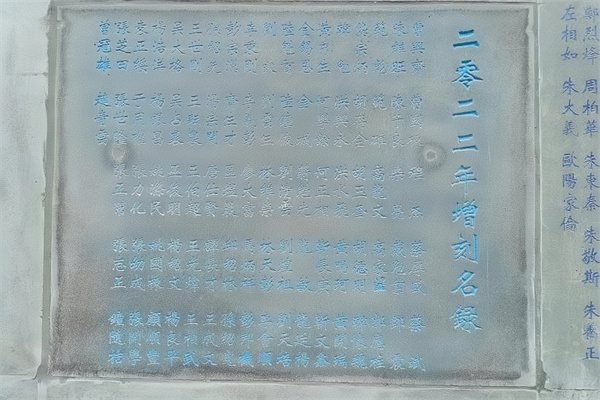

2022年清明节假期,滇西抗战纪念馆开展第四次增刻名录工作,本次共增刻87名中国远征军参战人员名录,为87个中国远征军后人家庭留下了永远的念想。很庆幸,这一次,名录上有了外公的名字——廖大富。

申诉求证的道路坎坷泥泞,大姨妈、二姨妈多次为此事奔波,我也在能力范围内想了很多办法,咨询了很多人;好在总算是“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。

回想起某次我致电相关机构,询问老兵身份认证的具体事项时,被对方反问:“是现在新出了什么政策吗?是老兵后代能领钱吗?还是说有什么福利?”多么犀利而又现实的三连问啊!我的第一反应是气愤,你怎么能认为我想证明外公抗战老兵身份这件事是为了谋求金钱利益呢?

“不是,我外公外婆都已经去世了,上一辈人也渐渐老去了,我作为外孙女,不想让我的后代忘记他,现在只是想要一个本就属于他的‘名’而已。”我作了回答,却也为这无力的说服感难受。

前两天,我又去了一趟滇西抗战纪念馆,一位导游在介绍增刻名录时,她这样说道:“天地英雄气,千秋尚凛然,祭扫、增刻名录……其目的在于教育今人,传承英雄志。”这便是我一直为其努力的原因啊,一个有温度的时代,必然致敬英雄;现在,我可以自豪且肯定地说:我的外公就是英雄!

写在后面

上学时,学过一个成语故事——疑邻盗斧,从前有个人,丢了一把斧子。他怀疑是邻居家的儿子偷去了,便观察那人,看那人走路的样子,像是偷斧子的;看那人的脸色表情,也像是偷斧子的;听他的言谈话语,更像是偷斧子的,那人的一言一行,一举一动,无一不像偷斧子的。不久后,他(丢斧子的人)在翻动他的谷堆时发现了斧子,第二天又见到邻居家的儿子,就觉得他言谈举止没有一处像是偷斧子的人了。

在外公身份确定之前,我家里也流传着许多“阴谋论”,比如:是不是当时没收东西的XX冒领了外公的身份啊?他家现在好像还是什么光荣之家,也没听过他家做过什么光荣事迹啊。这些话语都是没有任何证据支撑的,我不想成为那个丢斧子的人,主观成见,是认识客观真理的障碍;当人以成见去观察世界时,必然会歪曲客观事物的原貌。

目前,关于外公的信息还有太多的缺失,我不知道这篇文章能被多少人看到,但我仍抱有希望,能借此收集到以下信息:

①外公的出生年月日;

②外公在四川的具体祖籍;

③外公的妹妹是否还在世,是否还有其他后人;

④外公所在的部队番号,是否还有在世的战友;

⑤任何觉得相关的信息。

这篇文章的初衷,除了缅怀我的外公,还想借助公众与媒体的力量,继续拼凑一个更完整的外公。阅读至此,已是最大的帮助,感谢!

瑞雪

联系邮箱:916553775@qq.com

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198