序言

认识严建华(本名严健华)老哥,约在2013年。其时,我作为志愿者,业余参与陕西抗战老兵寻访工作,也经常关注网络相关线索,在百度贴吧看到留坝籍国共双料空军李作福口述,记录整理者即严建华。文章中,严老哥提到自己含冤去世的父亲也是远征军。

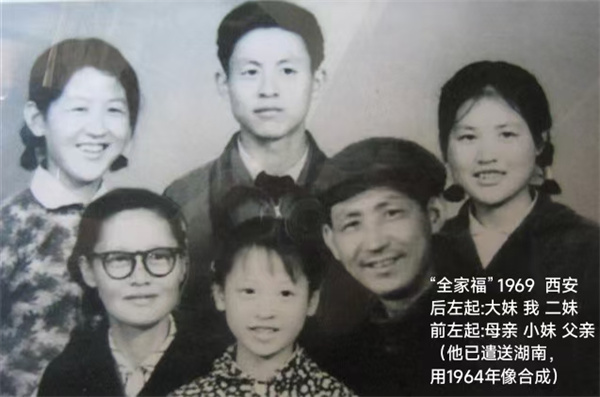

随着了解深入,知道严老哥祖籍湖南华容,陕西长安县出生,西安美院附中毕业。因为父亲问题,1968年秋天被发配到汉中留坝,在文化馆、张良庙工作,立业成家,成了留坝人。

一来二去,我们成了忘年交。去过他留坝老街的住地,也去过他母亲在长安教师院遗留给他的小家。简简单单,吃过饭、喝过酒,不劝不醉,不疯不骂,萍水相逢却是彼此牵挂。

严老哥有湖湘豪侠气,财不存身,才气过人,文笔好、美术功底强、会摄影,热衷古建及园林设计,曾被评为“汉中十佳广告设计人”之一。平日散淡潇洒,玩摩托、玩沙滩车,退休后学会开车,自驾全国,多在山山水水处逍遥自在,车轮遍及西藏新疆各地达二十万公里。

2015年5月,我离开工作19年的西安《华商报》,回到家乡执编DM《汉中印象》期间,曾编发严老哥留坝系列文章《<祝福留坝>背景地——留坝风物记》《留坝国共双料空军飞行员李作福自述》。2016年4月回到西安,供职于《文化艺术报》,又编发过他的几个摄影类文图专版。

如今,抗战胜利八十年,终于看到严老哥对父亲军旅生涯及其家族命运的一点简单记录。从中或许我们可以窥见家国情怀与个人命运的跌宕沉浮,窥见人生的挣扎努力,窥见湖湘基因里严氏家族做人的风骨,提醒后辈勿忘国耻、勿忘先辈牺牲,启发我们自强不息誓做人杰。

吴汉兴

2025年8月31日于长安,天雨初晴。

我的远征军父亲严子成

洞庭少年投笔从戎

家父严子成,湖南华容人,1924年生于洞庭湖畔之梅田湖村,排行老大,有一弟二妹,其中一妹早逝,其母樊福秀悲痛欲绝,抱其尸躲庄稼地数日不让下葬。其父即我爷爷严松柏在当地颇有声望,曾任农民协会主席。

父亲小时害遗传性关节炎,行动不便,据他讲十二岁时跨门槛跌了一跤,居然莫名其妙就好了。随即和弟弟一起被送至本村一位老秀才蔡老师家读私塾,这位蔡老师倒不腐迂,也教也讲,父亲也爱学习,劲头也大,往往三下五除二刨完饭,扯起弟弟就往蔡老师家跑,也不管弟弟吃完没有。几年下来,打下了一定的国学底子,写得一手好字,识了字抓着书就看,在那当时偏远落后的乡村,居然还看过《鲁滨逊漂流记》《木偶匹诺曹》所谓闲书!

抗战期间,日本鬼子侵入湖南,一家人颠沛流离,四处逃难,奶奶讲鬼子枪声八公八公的。父亲恨得牙痒痒的,国仇家恨,借着逃婚之机,十七岁的他不辞而别地参军抗日走了!

……

挺进黔滇厉兵秣马

我小时看过父亲填写过无数的履历表,年龄太小,只依稀记得他初入伍时当辎重兵,先喂过军马,因为有文化,后来在国军辎重汽车六团当书记官,团长名曹艺,直接上司团部少校书记官王兴文是汉阳人,湖南湖北,也算半个老乡了。

抗战进入相持阶段。为了保卫国际援华通道滇缅公路,根据中英协定,中国组织了远征军入缅对日作战。当时很多人不愿离开祖国,部队借机淘汰了这批人和老弱病残,父亲和战友义无反顾地告别祖国和亲人,首次出国鏖战于印缅战场。王少校随军的妻子,十六岁的大女儿和六岁的儿子留守在贵州,孤儿寡母的,生活无着,一度时间好不容易搞了一点米,用缸埋在地里,插根芦苇通气。时不时守望着芦苇尖,保住这点救命粮的安全。

△远征军严子成上司曹艺信息

折戟缅甸翻野人山

远征军刚进入缅甸,英军还是瞧不起这些中国土包子们的,英军的吉普车一坏就往路边一推,一点都不心疼,换辆新的又跑。宿营时还挺讲究环保:用碗口粗的机动钻在地上钻个挺深的洞,帆布一围就是生态厕所,用毕铲土一盖。看见中国士兵吃发霉长毛的豆腐做的豆腐乳直发呕,好奇地拿去化验,居然发现极富维生素C和氨基酸!

经过仁安羌大捷,中国军队解救了七千名被二千日军围困的英军,使得日不落国开始对远征军另眼相看,无奈猪队友被日军打怕,逃跑得比兔子还快,留下远征军孤军奋战,失利后转入野人山且战且退。父亲讲在丛林中有战友失踪,最后在击毙的大蟒腹中才发现!

部队千辛万苦打到了印度边界,忘恩负义的英军居然不准进入,闹到几乎要动武的地步方始进入印度,集中到兰姆迦,由美国史迪威将军顾问团开始进行整训。

进驻印度接受整训

进入印度兰姆迦训练中心后,所有人员都必须在一定期限内,通过严酷训练,掌握射击驾驶等战术技能。辎汽六团也配齐了车辆,父亲很快通过了各项考核,一个只读过之乎者也的农家孩子居然还能飙几句“英格力士”了。作为书记官,要管理文书档案,绘制作战地图。估计还配有照相机,多年后我还看见他很多照片和负片,其中还有红外片的大吉岭风光,有张负片中黑色天空下一群白发白眼白鼻孔的战士,姿势各异的围在白轮子汽车前,分不清谁是谁。父亲说脚踩车轮的那个人就是他,车子叫威力斯吉普车,变速杆叫克拉司,开关叫示位子啥的。可惜历尽浩劫,绝大部分照片都遗失了!

汽车兵年轻有文化,训练中掌握技能快,剩余的精力和时间难免吊儿郎当,估计父亲也属其列。团长曹艺文人出身,组织了《征轮》小报和征轮京剧团,一下子提高了大家的凝聚性和组织纪律性。父亲除了写稿估计也是票友甚陵啥的,也是后来他常讲给懵懂的我听。他带回国一本厚达五厘米的英文《印度》或演员,因为作为一个南方人,却常常听见他唱一口地道的京剧。而圣雄甘地、神牛、泰姬画册,我也曾一翻就是半天。看来作为书记官,在训练和作战之余,深入了解印度人文风情方面,他还是近水楼台先得月的。

△严健华绘制远征军父亲曾用车

△严健华绘制远征军汽车

一人独占两辆道奇

行军时父亲押着两辆道奇车,也就是所谓中吉普,其实和吉普车不是一家公司出品的,比威力司吉普车大一圈。一辆满载团部作战文书档案办公设备,另一辆就是他和警卫人员。跟着一长溜美制奇姆西十轮大卡和曹团长王少校他们的吉普车,风尘仆仆地行进在热带丛林中,坑坑包包,摇来晃去。遇见路障,工兵的推土机上来,几个三下的就打通了。对这些美援洋玩意儿大家爱护有加,不像英国兵那样大手大脚,偶尔事故翻车损失,还得逐级上报,追究明确责任原因。

相比国内艰苦的抗战条件,他们在这里能接触到现代科技军事装备,机械化行军,吃上牛肉,穿上卡其布军装,军官们主动要求学英语,训练闲暇时打球照相,吹拉弹唱,扬国威于海外,华侨们垂青战士,也算是台风眼中十分难得的平静了。

在这短暂的平静中,父亲却读起泰戈尔来了!当时泰戈尔刚逝世,圣雄甘地还健在,也不知他见过没有。

十轮大卡凯旋归国

1945年3月30日,中国远征军攻克乔梅,与英军胜利会师。至此,中国驻印军与中国远征军的任务顺利完成。1945年4月撤销。随后中国驻印军凯旋回国。辎汽六团的十轮大卡车一路征轮滚滚,尘埃不见深河桥——日军侵华最深处,返回留守地贵州贵阳。王少校一家团聚了,更可喜的是8月15日,迎来日本投降的大喜日子!中国人民和中国军队艰苦卓绝奋斗的血汗没有白流!贵阳街头成了狂欢的海洋,各个少数民族的盛装一扫昔日的阴霾!

在天无三日晴,地无三尺平,人无三分银的贵州,王少校太太拉扯着一女一儿,总算熬出了头,大女儿本是大家闺秀,更出落成亭亭玉立的美女,还坚持上了免费国民学校,在战乱中完成了学业。长姐如母,和弟弟偶有拌嘴,更多还是呵护有加。王少校一家人过了一段相对平稳的日子。

父亲发了点小洋财——捡了些降落伞,买了些小玩意,更多的是买了一铁箱书和画册!其中有幅画上三只钟表居然像软饼似的挂在树上!多年后我才知道,那是西班牙画家达利超现实主义风格的代表作《记忆的永恒》。

该死的战争!落后就要挨打,逼得你现代化,也逼得你尸横遍野!

上司嫁女结缘长安

1946年,汽六团奉命北上,经独山重庆成都越巴山至于汉中时,王少校太太又生一女,却因路途颠簸,营养不良,孩子很快夭折,为了好记(埋葬地点),匆匆葬于驻扎过陈纳德十四航空队的汉中西关机场边上。王少校五内俱焚,父亲少不了鞍前马后的帮上司安慰料理,王少校性本温和,望着这个剃着光头,不烟不酒,整本抱着本书啃的干练下属,经过深思,做主将十八岁的大女儿许给了父亲,到了宝鸡订婚,驻扎西安时完婚。1947年元月,妈妈在西安东大街健华医院生下了我,就这样王少校成了我的外祖父,外祖父一乐:那就叫健华吧。

我后来见过父母的定情物,妈妈送给爸爸一对象牙印章,篆文阳刻一“严子成印”,一“瞰石”(父亲字),边款“订婚纪念 子成先生惠存 萍珍赠”。父亲回赠的有从印度带回来的法国香水和英国口红,那口红一旋转就从金边黑管里冒出来,经常被妹妹偷偷拿出来,抹成个大花脸!问题是父亲怎么会在印度就提前买这些东西呢?

我生下来就瘦小,一生也没胖过。妈妈说我十九岁就生下你,自己还是个苗条孩子,哪有多余的营养给你!

部队驻扎在西安革命公园对面的体育场,汽车挤得满当当的,父亲暂时住在大门西边的岗亭里,小勤务兵爱抱我玩,妈妈怕染上虱子抢过来,给我比画过来比画过去的做小衣裳,正在看书的父亲不耐烦了:折腾么子?!拿条洋面口袋装上算了!

夏天,妈妈着时髦的连衣裙和网球鞋,抱着一丝不挂半岁的我去照相,我动来动去的,摄影师摇动铃铛,趁我瞪大圆溜溜的眼睛按下了快门,留下了一张国军军官太太与她儿子的倩影。

不打内战策反回家

父亲在西安北关租了一套房把妻儿安顿下来,房东贺妈妈是河南人,快人快语很善良。父亲值班回来,卸掉三皮,皮带皮包皮鞋,自顾自埋进书堆,印象中就没抱过我。他脾气不好,在外人面前温文尔雅,对家人却很少笑脸,我后来没少挨他的揍!常听见母亲说他法西斯,有次父母吵架很厉害,他竟一把抽出指挥刀!贺妈妈扑上去一把抱住他:“长官,不能啊!”

严长官沉浸在他的书和文艺精神世界里,母亲却得为柴米油盐操心。好在小宝宝是她的精神寄托,各有所得,一时相安无事。父亲喜欢丰子恺先生漫画,在贵州无缘见到避难的先生,竟通过书信往来,获赠先生画作《流光容易把人抛》和书法作品。《西京日报》上有人登广告征求文友,他也去应征,结果结交个文学小青年,名叫何金铭(后任陕西省委秘书长等职,2020年5月去世,享年90岁),圆圆的脸蛋,和我母亲还有点像,于是自然地喊大哥大姐了。

这小青年可有点来头,跟地下党有联系。在部队即将开往东北打内战的时候,不知怎么鼓动着父亲脱离旧军队,反正后来父亲不动声色地搞了张飞机票,先让母亲抱着我飞回湖北汉阳娘家。后在部队经过郑州的时候,同外祖父两人溜之大吉,沿平汉线潜回汉阳了。而部队后来在沈阳被解放军全歼!

母亲后来告诉我,飞机上很简陋,靠窗几排帆布椅子,一人给个纸袋防晕机。说我在隆隆机声中不哭不闹,眼睛瞪着东张西望,最后还在怀里睡着了。

△何金铭(1931年3月-2020年5月)

解放以后操起教鞭

在武汉汉阳北街西街老家,外祖父家也算是大户,外太爷个子蛮长,不怒自威,颇有声望,街坊邻居有事都请他定夺。儿子孙女婿重孙返家,济济一堂拍了全家福,父亲还光着头,穿着没领章的军装,三皮也没有了,打着零工迎来了解放。母亲本是街上出名的美女,单人照片被放大陈列在照相馆橱窗。父亲跑去大吵一通要了回来,对折两次,压进了箱底。

何金铭成了共产党的大官,来信要父亲去西安参加革命工作。1950年,父母又带着我和大妹到了西安北郊伍家堡小学,这是一所由大庙宇改成的学校,全名长安县渭滨区第二完全小学,简称渭二小,父母都当了老师。操场很大,是我和大妹的乐园。

教小学语文地理对父亲来说很轻松,教学经常还被观摩学习,有空就看书油瓶倒了也不扶。对在战乱中只上过国民小学的母亲就有点吃力了,还得看孩子做家务。二妹出生了,我们还小抱不了,一次雪天,二妹从床上掉下来,雪地里爬了一路印子,爬到妈妈教课的教室!妈妈含着泪把她背在背上继续上课。善良的施道深校长心疼地实在看不下去了,把二妹收作养女,送母亲去上长安师范学校,何金铭也鼓励大姐说,经济独立才能人格独立,好好去学习吧。

母亲恋恋不舍地离开儿女去上学了,少了父亲的大男子主义和家务拖累,进步很快。父亲把奶奶姑姑从湖南老家接来看护我们,父亲又轻松了,常同老师们摆起远征军故事,时不时扯起嗓子来句京剧,不是“一马离了西凉界”,就是“当阳桥一声吼”,再不就是“窦尔儿敦恩”。还教北方老师们到河里抓鱼吃鱼,用现在的话说,有点张扬呢。

当时村子里闹土改,抗美援朝,父亲班上调皮的大龄学生戴着大红花骑着大红马参军走了,没过半年又回来了,朝父亲无声地敬着标准的军礼——他在战场上把耳朵震聋了!学校对面的白滩,常开公审大会枪毙反革命,老师们开会回来对着清蒸鱼发恶心,说像脑浆!

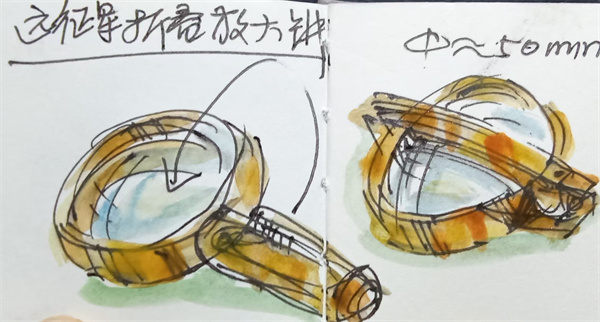

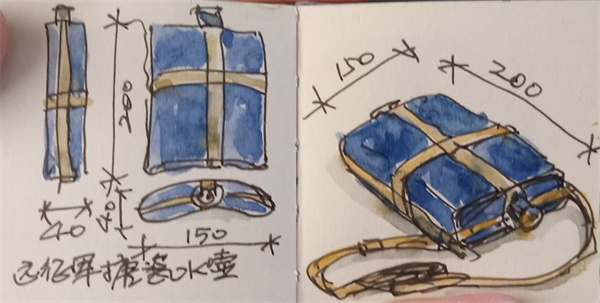

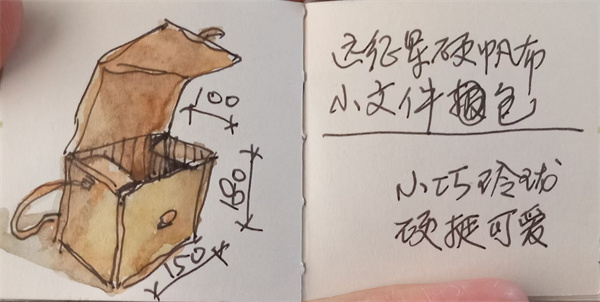

历次运动老运动员

父亲留下来远征军的东西还不少,被面子是降落伞做的,有铁皮文件箱,有军用挎包文件包,蓝紫色的搪瓷军用水壶,有折叠放大镜,一次他切分配的肥皂,不慎手上割了五六厘米长的大口子,鲜血一下子冒出来,他迅速摸出一个写满英文的小纸袋,撒了些白色粉末在伤口,血立刻止住了。他说这是止血粉,战场上很管用的。

他对我要求极严,每天给我布置额外的课外学习任务是三个一:背一首唐诗,临一张柳公权玄秘塔,画一张画,完不成就揍!有次揍出鼻血,却没见他给我用止血粉。他教学认真带毕业班当班主任,对学生比对我都好,只是慢慢地很少唱京剧了,没以前那样张扬了。

当时运动很多,每次父亲都要填写履历表,写厚厚的有关远征军的交代材料,堪称老运动员了。周围处处设有眼睛,人人自危,防不胜防,稍有不慎便坠入政治圈套,让你永世不得翻身。我崇拜的体音美老师郝允中,风流倜傥,多才多艺。他也钦佩父亲为人与文采,视父亲为兄长,父亲也深知,但含而不露,郝老师年轻气盛 ,好抱不平,说话时有不慎,父亲常有暗中提示,体现了“物以类聚,人以群分”的真情。郝老师终于因言获罪打发到工厂去了,父亲更沉默了。在1957年暑假集中学习会中,有次他连夜回校看望独守学校的我,天不亮又返回学习地,水都没喝一口。第一次见他对我和颜悦色,让我受宠若惊。

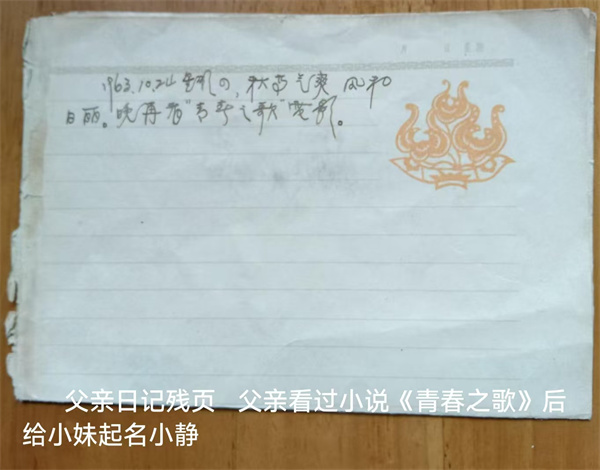

困难时期,师范毕业后在别校任教的母亲回来休产假,她和小妹都营养不良,善良的学生家长偷偷送来一只小母鸡算是勉强坐了个月子。父亲在西安南院门古旧书店卖掉了一铁箱子他心爱的书,得了几十块钱贴补家用。

我初中毕业,父亲居然要我去学木匠,我第一次顶嘴:你整天让我学画,我要考(西安)美院附中!父亲无言,算是默许了。

△严健华绘制远征军放大镜

△严健华绘制远征军水壶

△严健华绘制远征军文件包

十年浩劫魂断洞庭

感谢小学中学时教美术的杨希发老师,郝允中老师和张发祥老师对我的栽培,1963年,我真的考上了西安美院附中!特别是郝允中老师,在艺术素质全面发展上影响了我一生,我在他身上感受到了父亲般的温暖。感谢面试我的美院杨国光老师,当时顶着巨大的政治风险,一句“远征军是抗日的嘛”,硬是让我通过了政审。

父亲三下五除二打好我的背包,方方正正的。我像鸟儿逃出牢笼般飞向学校,从此很少回家。

1965年快放暑假时,社教运动轰轰烈烈的。父亲忽然来到学校,温和的让我有点吃惊,问我暑假有何打算,我说计划跑遍西安周边重点文保景点写生,父亲大方地给我十块钱:好好画!

父亲骑着借来的自行车走了,我望着他摇摇晃晃的背影,哪知道这是我们父子的最后一面!

一个月后,我收到他从湖南老家寄来的一封信,才知道他终究因当过远征军被定为历史反革命被开除出教师队伍,遣送原籍了。我没敢回信,父子从此再无一字往来。

1968年,我毕业一年后,作为狗崽子被发配到汉中留坝山区工作,全县无楼房,无汽车,无一寸沥青路。1970年春上,忽然接到湖南老家陌生族人来信,说父亲经不住批斗自杀了!父子一场,就这样天涯远离,阴阳两隔,眼泪不自主流下来。还得忍住伤心向单位领导交代汇报,新婚燕尔才4天的妻子,立马和我划清界限离婚了!

斯人已逝战友觅踪

2005年,老家族人来信告知由于整理大田块需要迁坟,遂同老少家人们赶回华容。族人们一见如故:无须证明——你连咳嗽声都像你爸!还说你爸回到故乡,乡亲们知根知底,他辈分又高,大家并没有为难他,也知他小时得过关节炎,不让他下水田,只是给他几条生产队的水牛让他自己去放。父亲整天在洞庭湖畔,水天一色,牛角挂书,倒也自由自在。还照着农事书菜园里现学现种,乡亲们走过:吔!这个鬼老严菜务得几好哟!闲暇时他常帮乡亲们读报写信,辅导孩子们功课,村里几乎每家堂屋墙上都有他的绘画作品——中国地图!那是他在远征军练就的本事。

平静的田园生活没过两年,十年浩劫开始,外地红卫兵看不惯这里冷清的革命形势,打进来七斗八斗,打得父亲实在受不了,他攒了多日安眠药自杀了!死后红卫兵还不准下葬,把尸体抬到会场继续批斗数天,族人们大闹抗议后,红卫兵才准埋葬,条件是只准用水泥棺材,让他永世不得翻身!

四十年后,打开水泥棺材,我再次见到了父亲,这位昔日干练的远征军军官已化成一具森森白骨,下颌骨掉落在颈部,像张着大嘴朝天呐喊!我含着热泪用红布包好父亲的遗骨,心底里悲愤地喊着:打我呀!咋不打了啊!

洞庭夜色,月河共影,当年父亲是否也是在这个表里俱澄澈的晚上,悄悄逃离家乡加入远征军抗日去了呢?

“改开”后,父亲历史问题得到平反。几位台湾老兵探亲回乡,站在父亲坟前敬礼:长官,当年我们要一起走的话,您恐怕都当将军了!

小妹说,我不想他!他要拿刀杀妈妈!话虽这样说,每到清明,她在国外还是提醒哥姐别忘了给爸妈烧纸祭奠。

后记

今年是伟大的抗日战争胜利八十周年,我的当过远征军父亲若还在世,应该是一百零一岁了。但他却在五十五年前于故乡含冤自行了断。生于斯离于斯逝于斯,也算叶落归根吧。一直想把他参加远征军的经历写出来,一来人脉资料有限,二来自己庸懒,一拖就是几十年,结果知情人相继离世,遗物散失殆尽,而我也近耄耋,再不动笔,恐追悔莫及。值胜利日在即,又经朋友们催促,粗成此文,不揣冒昧呈现在诸君面前,敬请识者不吝赐教指正。在历史长河中,个人微不足道小如尘介,鸡零狗碎也谈不上什么宏大叙事。但正是这些草民微尘,在中华民族到了最危险的时候,用血肉筑起了我们新的长城,我们不应当忘记他们。在写作当中,得到诸多师友的真挚帮助,恩师郝允中先生不顾九十高龄多次鼓励点评;同为远征军后代及远征军资深研究专家晏欢先生提供有力佐证资料;关爱老兵志愿者、西安媒体人吴汉兴先生提供人脉线索。还有高级教师伍步洲先生,老友王宏远等都给予了具体的支持。这里一并向所有关心拙文的诸君表达我最诚挚的谢意!最后还要感谢汉中李振峰先生,他对拙文予以了认真的关注和鼓励。

严健华

2025年抗战胜利日前夕写于陕西汉中

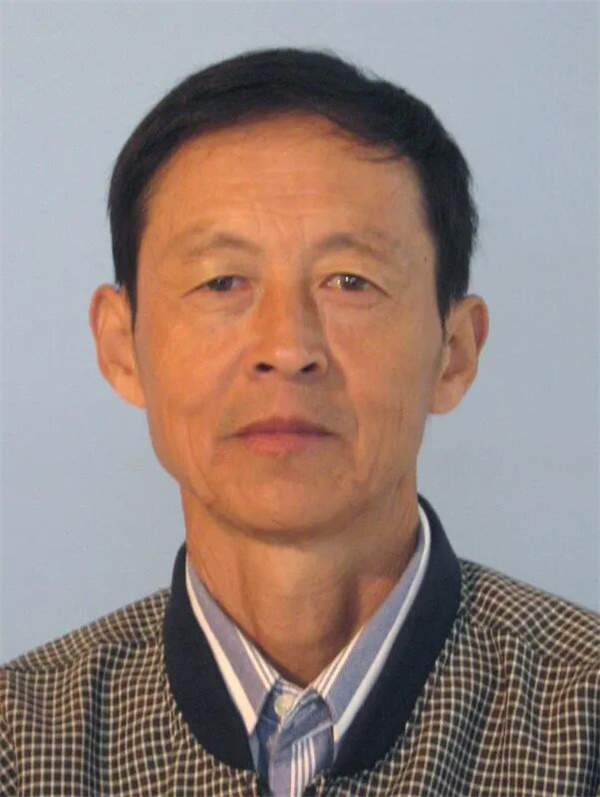

作者严健华 ,1947年生于西安,美院附中毕业后分配至留坝县文化馆任美术摄影干部,后进修于中央工艺美术学院。工作经历丰富,后从事古建园林设计,主要作品有留坝老街、镇巴老街等。

读后感选刊

满含眼泪反复看了几遍。

这是一个悲伤的事情,反复看了好几遍,不知道该怎样回复:很多年过去了,回望历史,仍然充溢悲伤。

时代的风暴,洗涤时间里一切人与事,他们那个群体,远征是时代与祖国的召唤,后面的经历,也是时代。

向前看,记下这些文字,无限哀思。

——自治区2020年度《十大最美新疆人》 吕太明

仅凭童年记忆,资料有限,很可能挂一漏万。建议像晏老师父子那样,多查寻一些有关的文史文献,加重时代背景的色彩,擴大文章内涵,增强厚重感和独特感。以你的知识积累、文字功底和超常记忆力,写出一本家史性质的传记作品,应该是水到渠成之事。

——高级教师 伍步洲

(看了你的文章,回忆)1959年我进汉中一中读书,晏伟权、潘步兰夫妇是教俄语的老师。马廷诲老师教过数学,他参加过远征军,因英语好,当过翻译,解放后在一中任教,属历史有问题的人(历史反革命,按内部矛盾处理),历次政治运动,都是批斗对象。国军中的抗战老兵,解放后没有不挨整的。

——汉中博物馆原馆长、书法家 王景元

我努力看了文稿(反差不大,有点费眼睛),很真实、精练,也很平凡、感人!建议:整理一下文字,先在网媒发表,我看希望很大。值得一试!以一篇短文表达纪念抗战胜利的心意,也是难得之举!

文章跨越时光八十多年,国家蒙难、山河破碎之时,匹夫奋起勇赴战场,其义举当歌当赞!发表此文,也是纪念抗战胜利八十周年的平民心声!

——公安老战士 公安局原局长 李振峰

您的忆父文章前不避字小读完,又看大字配图版。印象愈深,顿生感慨,这是兼容家国情怀,家族传承,跨越新旧交替,微言却彰显大义的好文章。尊父1924年出生,余父是1919年,故他们经历了共同时代。后辈从他们出于谨慎,偶尔讲述只言片语中能感受到那是一个大时代。新旧交替,百年洪波,外族入侵,生死未卜。凡在那个时代能活下来就要攒把劲。何况尊父弃家从军,远征印缅,投身于历史洪波,自身经历的一切,包括细枝末节都无不折射那个时代的光辉。我的朋友邓贤,即写《中国远征军》《中国知青梦》作者。其父与尊父一样,都远征印缅。他专门写了本《父亲的1942》几十万字,人民文学出版社出版,我有。以尊父之阅历也完全可写出类似大作。您常独车于幽谷,躺平于树荫,静心之际,若拿出绘《天汉揽胜图》的劲头,一定会弄出个大动静,出部好作品,何妨一试。

——陕西省作协原副主席 王蓬

铁血与尘埃:一位远征军父亲的生命史诗(文/老悟)

几天前“处暑”如约而至,无尽的暑热终于走到尽头。随着天气转凉,严兄的呕心之作《我的远征军父亲》,捧在了我的手心,如一块冰,又似一团火,读来让人战栗,使人激动。对于一个有“污点”的父亲,做儿女的应该有怎样的看法,这是没有此家庭遭遇的人无法想象,更无法理解的。吾父曾赴鸭绿江边,立志抗美援朝,却在一夜之间与战火失之交臂(因陕西兵到鸭绿江边后通知让就地休整,而川军却连夜过江去了),算是他的一种遗恨。就是这样一位抗美援朝(未遂)老兵在文革中因强悍个性说了一句“硬气话”,而被人陷害关牛棚六年之久。小时候我们不理解的“受法”父亲的帽子,给母亲和这个家庭带来了不可忍受的灾难。在中国的那个时期,如严兄文中所述,如何看待父亲,确属爱恨交织。当后来国家一切正轨后,渐大的儿女对于父亲之罪过便有了全新的认识,在这样的环境下,才有了严兄这样的泣血之文。为此,我对该文读得很慢很细,想从中找到自己父亲的影子,以及做这样一个伟大父亲儿子的感觉。掩卷长思,便有了如下这些认识和读后感想,记下来与作者共勉。

在抗战胜利八十周年的特殊节点,严健华先生以近耄耋之龄,在自驾环华游的车中提笔,为父亲严子成写下《我的远征军父亲》。这篇回忆录没有宏大的历史叙事,却以细碎的个人记忆,拼凑出一位普通远征军士兵从洞庭少年到含冤逝者的一生,字里行间满是父子间复杂的情感,更藏着一代抗战老兵的荣光与悲凉。

文中的严子成,是那个风雨飘摇年代里的“小人物”,却有着最动人的家国担当。十七岁时,他怀着对日寇的满腔恨意,借逃婚之机投笔从戎,从洞庭湖畔走向滇缅战场。在缅甸,他见过英军的傲慢与奢侈,也亲历了仁安羌大捷的荣光;在野人山,他目睹战友葬身蟒腹的惨烈,也尝过被英军拒之门外的屈辱;在印度兰姆迦,他从读“子乎者也”的农家子,蜕变为能飙英语、绘作战地图的汽车兵,甚至在行军间隙读起泰戈尔,在战火中保留着一份文人的浪漫。这些细节没有刻意渲染英雄主义,却让一个有血有肉的士兵形象跃然纸上——他不是史书上冰冷的数字,而是会在艰苦环境中珍惜美援装备、在平静时钻研印度人文、在凯旋时用降落伞做被面的普通人。

然而,战争的结束并未给这位老兵带来安稳。抗战胜利后,他拒绝内战,带着家人脱离旧军队,解放后拿起教鞭成为小学教师。可远征军的履历,却成了他此后半生的“原罪”。历次运动中,他成了“老运动员”,一遍遍填写交代材料,从爱唱京剧的张扬变得沉默寡言;十年浩劫里,他被定为“历史反革命”遣送原籍,最终在红卫兵的批斗下,用攒下的安眠药结束了生命,死后甚至被要求用水泥棺材埋葬,“永世不得翻身”。读到“打开水泥棺材,这位昔日干练的远征军军官已化成一具森森白骨,下颌骨掉落在颈部,像张着大嘴朝天呐喊”时,文字的重量足以让每个读者心头一震——这呐喊里,有对不公的控诉,也有对一生赤诚的不甘。

更动人的,是文中父子间真实又复杂的情感。严健华笔下的父亲,不是完美的英雄:他对家人缺少笑脸,会因小事动怒,甚至曾抽出指挥刀吓退母亲;他对儿子要求严苛,完不成“三个一”任务就动手打骂,却在儿子考上美院附中时,默默打好方正的背包。直到父亲离世多年,族人一句“你连咳嗽声都像你爸”,才让这份深埋的父子情显露痕迹。小妹嘴上说“不想他”,却总在清明提醒哥姐祭奠;作者自己,从年轻时“像鸟儿逃出牢笼”远离家,到后来捧着父亲遗骨热泪盈眶,这份情感的转变,藏着对父亲的理解与愧疚,也让回忆录更添几分真实的温度。

严健华在文末说:“拙文不是为家父评功摆好,其实我们父子关系一生一直紧张。”但正是这份“不完美”,让这部作品超越了普通的个人回忆录。它记录的不只是严子成一个人的故事,更是无数像他一样的抗战老兵的缩影——他们曾为国家浴血奋战,却在和平年代承受着不公正的对待,最终如尘埃般消散在历史长河中。如今,作者用文字打捞起这些记忆,既是对父亲的告慰,也是在提醒世人:在宏大的历史叙事之外,这些“草民微尘”的牺牲与坚守,同样不该被忘记。

抗战胜利八十周年,当我们回望那段历史时,《我的远征军父亲》就像一面镜子,让我们看见英雄的平凡,也看见历史的温度。那些在野人山的丛林里、在兰姆迦的训练场中、在批斗会的角落里留下的痕迹,不该被时间抹去。因为记住他们,就是记住我们民族曾经的苦难与荣光,也是对所有为家国奋斗过的生命最好的致敬。

——文艺评论家 伍宏贤

相关阅读

(陕西)李作福 - 陕西抗战老兵名录 - 抗日战争纪念网 https://www.krzzjn.com/show-750-100316.html

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198