在抗日战争胜利80周年之际,回顾贵州作为战略大后方的历史贡献具有重要意义。日本战前对贵州资源的觊觎与系统性调查,恰恰反衬出这片土地的资源价值与战略地位,其间的历史教训尤为深刻。

自1931年九一八事变始,至1945年日本战败,中华大地战火纷飞。贵州虽地处西南,较晚卷入正面战火,但日本对中国的觊觎野心早已有之。明治维新后,日本推行“殖产兴业”“富国强兵”政策,加紧搜集周边国家情报,为日后侵略扩张做准备。1871年《中日修好条规》签订,两国正式建交,日人来华活动日益频繁,其对华研究调查也随之进入一个新阶段。

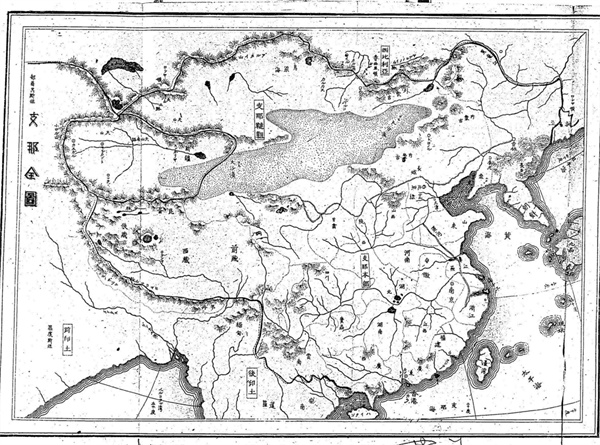

尘封的档案显示,受西方科学影响,地理学科成为先行学科,为了迎合日本国内的对话认知需求,部分汉学家依据以往资料结合西方地理学开始编撰中国地志书籍。以日本视角对中国地理的近代化记录,始于1874年汉学家冲正修编撰的《支那地志略》。该书依据《嘉庆重修一统志》等中文文献,收录了贵州府县方位、山川河流、关隘要道等信息,并辅以融合传统笔法与近代测绘技术的地图。尽管内容存在谬误,但它标志着日本从自身视角系统性认知中国地理的开端,也是对贵州近代化记录的开端。

(出自1874年敬业堂出版《支那地志略》冲正修编撰扉页图 )

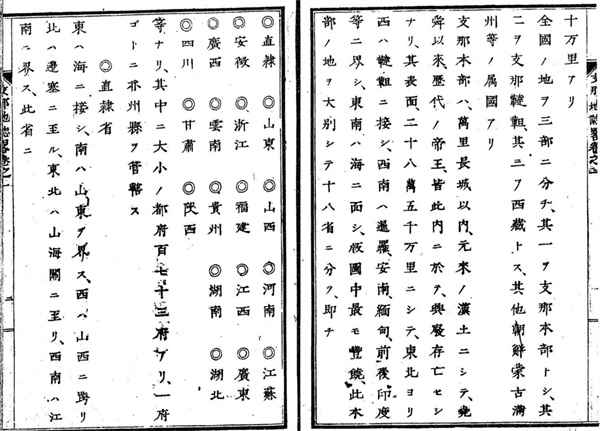

(出自1874年敬业堂出版《支那地志略》序文中对中国的行政区划进行概述)

这部地志收录贵州有关府、县的记载,记录了府(县)城与周边重要城市的相对方位和距离,着重记载境内河流和山脉及其方位距离,有些记载关隘要地,小部分记载其沿革和史略。

(出自1874年敬业堂出版《支那地志略》中《支那全图》,此图采用了传统写意手法绘制山、海,同时也采用了经纬度和投射法的近代科学绘图技法)

甲午海战爆发前,日本人对中国各地的研究达到了一个高峰。日本民间学者主导下大量编撰中国地志、图册,尤其是1894年甲午海战爆发这一年,日本编有5部中国地理总志。这些地志里基于传入日本的中文文献和日本已有文献,在对中国概观式记录中介绍了贵州的情况。

甲午一役后,停留在文献层面的研究已不能满足日本各界的野心,为探知并把握现实中国,深入中国进行实地调查,范围涵盖政治、经济、资源、军事等。日本官民各方势力纷纷以“学术研究”“关心时局”为名,深入腹地进行实地,对中国各省的政治、经济、人文、地理、农业、自然资源等方面的情况进行详尽的调查,并绘制相关地图资料;或以在中国各地开设的领事馆为主要据点,搜集中国的经济贸易情报;或直接派遣军官秘密潜入中国各军事要地搜集中国各地兵力部署、武器配备等相关信息,而这些机构对贵州省的相关调查也在此期间悄然展开。

据统计,从1889年至1945年,至少有十三个日本官方或半官方机构对贵州省展开针对性调查,如陆地测量部、大藏省、东亚同文会、满铁等。调查领域涉及产业、经济、交通、矿产、农业等十四类,几乎覆盖全省生产生活的各个方面:

陆地测量部(隶属陆军参谋本部)进行地图盗绘达32件次,详细记录道路、地形,为军事行动提供精准坐标。

大藏省自1889年起在其官报中持续报道贵州信息,调查件次达23件,侧重于经济与资源情报。

东亚同文会等机构则以学术为掩护,受政府资助,直接为侵华政策服务。其下设的东亚同文书院,在1901-1945年间借“大旅行”教育模式,派遣学生调查班遍行中国,积累了大量一手资料。

基于这些调查,东亚同文会先后编纂《中国省别全志》(1918)和《新修中国省别全志》(1943-1944),均含贵州卷。

(出自1918年东亚同文出版《中国省别全志》)

(出自1943东亚同文编撰《新修中国省别全志》)

一名书院学生在日记中写道:“此行之目的,在于探查彼邦富源,为帝国他日经略西南之需。”温情学术面纱之下,刺骨寒意已然逼人。在抗战烽火尚未直接延烧至贵州腹地的岁月里,一场无声的侵犯已然在这片西南土地上悄然布局。相隔短短25年的时间,东亚同文会两度为贵州编撰地方志,其背后隐藏的是日本不同时期的战略意图与资源诉求。当世人的目光聚焦于前线的炮火硝烟,却不知敌人早已在无烽烟处,以学术为伪装,以测绘为利刃,将贵州的山河肌理、资源血脉乃至民族情状,悉数置于冰冷的手术刀下细细解剖。

两版序言的话语变迁清晰折射出日本战略意图的演变:从早期包装为“日中携手复兴亚细亚”,至战时赤裸服务于“大东亚共荣圈”的资源掠夺。《中国省别全志》序一由东亚同文会干事长小川平吉书写,其通过 “盛衰之运循环往复” 的历史哲学建构,将日本对华调查包装为 “日中携手复兴亚细亚文明” 的文化使命;序二中东亚由同文书院院长根津一书写,其对中国 “地表”“地下” 资源垂涎三尺。

(出自1918年东亚同文出版《中国省别全志》小川平吉书写序一)

(出自1918年东亚同文出版《中国省别全志》根津一书写序二)

1943年版由近卫文麿作序,马场锹太郎执笔凡例,明确将贵州纳入“西南战略区”论述,直指其作为“抗战物资筹集地”的价值,针对性极强。法西斯主义的首要推行者,东亚同文会创始人之一近卫笃麿的长子,曾在日本侵华期间三度出任首相,时任东亚同文会会长的近卫文麿——作为大东亚思想的嫡系传承人,在“序一”将“通晓大陆实情”与 “东亚诸民族之协力”直接关联,这种话语体系本质上是对“大东亚共荣圈”殖民理论的学术化包装。

东亚同文会中国省别全志刊行会编辑委员长一宫房治郎明确指出,七七事变后东亚地缘格局发生根本性转变,为了日本国民在大陆的扩张发展,所谓日中“亲善提携”及经济渗透考量,必须详尽掌握大陆实情。此处“亲善提携”的表述已完全沦为殖民话语的空壳,其字里行间暴露的实质是——日本借战局变化加速情报搜集进程,以服务于资源掠夺的战略升级需求。

对于贵州卷的再度编撰和中日战局的变化有着密切的关联,由日本经济地理学奠基人、东亚同文书院大学教授马场锹太郎执笔的凡例中,将贵州纳入西南战略区论述,书写逻辑深植于战时地缘政治经济学的理论框架之中,强调贵州作为“抗战物资筹集地”的战略价值,实则是对国民政府《抗战建国纲领》中贵州大后方经济、交通地位的针对性回应。

(出自1943东亚同文编撰《新修中国省别全志》马场锹太郎书写凡例)

更值得关注的是,一些日本学者个人如鸟居龙藏等深入苗岭腹地,对少数民族村寨的分布、语言、习俗乃至社会结构进行了前所未有的细致记录;伊东忠太西南纪行中对贵州建筑及丰富的地理人情的考察;日本通过山田邦彦、内田义信等人的“学术考察”,精准掌握了贵州资源分布与开发条件。这些貌似“中立”的学术活动,实则编织了一张覆盖贵州全域的精密情报网络,每一份标本、每一张照片、每一笔数据,都在为将来的军事行动铺就道路,是为开拓“帝国空间梦想”构造的蓝图。

最令人痛彻心扉的是这种深入肌理的刺探,竟是在我们浑然不觉时完成的。当那些手持精密仪器的“学者”出现在贵州的山野村寨,淳朴的乡民或许曾为其端上热茶、指点迷津。日本调查人员甚至利用“文化亲和”策略,学习苗语、赠送药品,以换取信任与信息。殊不知,他们记录下的每一处隘口险滩,都成为日后日军进犯的精确坐标。这种在和平表象下进行的赤裸裸的情报掠夺,其欺骗性与危害性,远胜于明火执仗地威胁。

1944年爆发的“黔南事变”,以最残酷的方式验证了这种无声觊觎的致命性。日军第11军如尖刀般直插黔南,其兵锋所向与当年调查报告中的重点标注惊人吻合。日军进攻路线精确地沿着那些被反复测绘的交通线推进,攻击目标直指报告中详述的矿产要地与交通节点。当侵略者的铁蹄最终踏破这片土地,那些曾被视为“学术成果”的测绘图纸瞬间化为最锋利的武器,无情地刺向贵州最脆弱的命脉。

历史的警钟穿越八十载岁月,依旧振聋发聩。那些沉睡在档案馆中的日文调查卷册,早已超越了史料的意义,成为民族伤痛中永恒的刺点。它们无声地诉说着:当敌人以学术之名行测绘之实时,刺刀已悬于图纸之上;当觊觎的目光假借学术窥探山河时,铁蹄已在暗中丈量入侵的路径。

抗战胜利的丰碑昭示着浴血抗争的荣光,却也镌刻着无烽烟处麻痹的惨痛教训。真正的国防长城,不仅构筑于前线战壕,更需根植于对每寸山河的清醒守护。唯有让“无声处”的每一缕风声都触动警觉的神经,让对国土资源的珍视上升为全民的意志,让任何异样的觊觎都无法逃脱警惕的眼睛,胜利的基石才能永固于万里山河之间。

在信息博弈日趋复杂的今天,那些关于贵州的调查报告更如一面照妖镜,映照出侵略者永恒不变的贪婪本相。它们警示后人:敌人觊觎之心不死,唯有时刻保持“图之于未萌,虑之于未有”的清醒,以历史之痛磨砺当代之智,方能使中华大地永沐和平之光。

叶霞,贵州大学外国语学院日语系副教授,日语语言文学硕士点和日语笔译硕士点导师。主要研究方向有会展翻译、近代日本对华调查文献整理与研究、典籍翻译与传播等。主持省级重点项目1项,参与国家级、省部级课题10余项,出版译著2部,获贵州省高等教育教学成果奖特等奖1项。

刘岩,贵州大学日本研究所所长,日本山梨大学博士,日语语言文学及日语笔译硕士点导师。主要研究方向为中日近代交流史、翻译与国际传播。先后主持国家社科基金项目1项,省部级课题10余项。在《日语学习与研究》《国际汉学》期刊等发表论文数篇。获贵州省高等教育教学成果奖特等奖、三等奖各1项。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198