编者按:9月3日,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日。这个日子值得隆重纪念,因为它以铁的事实告诉世人:正义必胜!和平必胜!人民必胜!

1931年,日本军国主义悍然发动九一八事变,迅速占领中国东北全境;1937年,又蓄意制造了震惊中外的七七事变,发动全面侵华战争。从此,在日本法西斯铁蹄之下,中国大好河山被肆意践踏,中国百姓惨遭无情屠杀,一时间,城市被炸,村庄被焚,尸横遍野,血流成河……日本法西斯在中国大地上犯下的累累罪行可谓惨绝人寰,罄竹难书。于是,地不分南北,人不分老幼,全体中华儿女冒着敌人的炮火共赴国难,奋起抗争,经过14年不屈不挠的浴血奋战,付出巨大牺牲,最终取得了近代以来抗击外敌入侵的第一次完全胜利。这个伟大胜利,是中国人民的胜利、也是世界人民的胜利。

捐躯赴国难,视死忽如归!在这场艰苦卓绝的伟大战争中,中国无数仁人志士告别亲人,走上战场,抗战救国。但在枪林弹雨的间隙,在夜深人静之时,他们也会将所见所闻、所思所想以及对家人深深的牵念化作一笺书信遥寄故乡。与众不同的是,他们的笔尖流淌出的是信仰的颜色,是誓言的铿锵:“我在被捕后没有丝毫悲伤,我只有仇恨和斗争。我知道我是为了民族的解放、全人类的解放而牺牲”“唯救中国者,只有中国的青年”“儿为壮年,从事文化工作,虽未能执枪卫国,但执笔亦等于执枪也”……岁月不居,时节如流。泛黄信纸上力透纸背的字字句句,如金石掷地,穿越八十载烽烟,铮铮作响,至今令人心魄激荡、热血奔涌。字里行间,是挺立的脊梁,是不灭的信仰,是穿透黑暗长夜的炬火。

铭记历史,缅怀先烈。时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日即将来临之际,本报特别推出《烽火血泪染素笺 勇赴国难不言悔》专题报道,依托山东省聊城市档案馆、四川省泸州市档案馆、西柏坡纪念馆等馆藏抗战家书,以小切口反映大历史,和广大读者一起回望抗战烽火岁月,弘扬伟大抗战精神,感受蕴藏于抗战家书中的家国情怀。

金方昌:为民族解放事业流尽最后一滴血

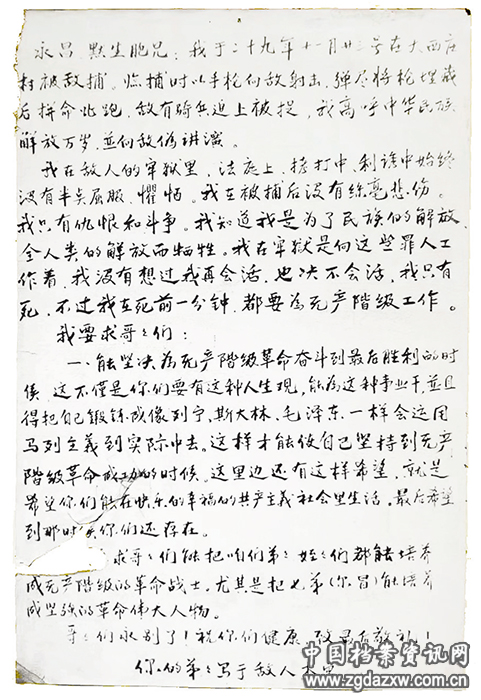

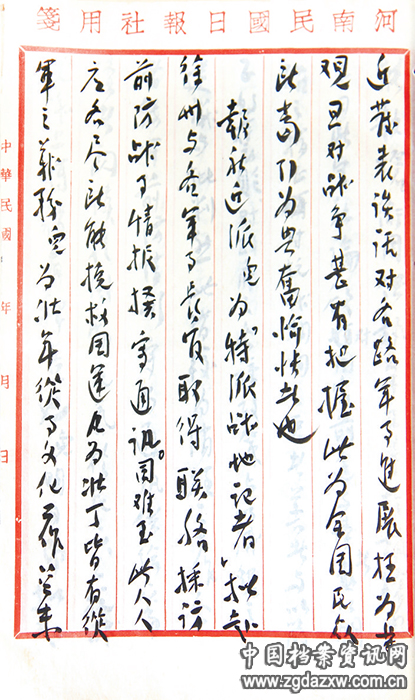

永昌、默生胞兄:

我于二十九年十一月廿三号,在大西庄村被敌捕。临捕时以手枪向敌射击,弹尽将枪埋藏后拼命北跑,敌有骑兵追上被捉。我高呼中华民族解放万岁,并向敌伪讲演。

我在敌人的牢狱里、法庭上、拷打中、利诱中始终没有半点屈服、惧怕。我在被捕后没有丝毫悲伤,我只有仇恨和斗争。我知道我是为了民族的解放、全人类的解放而牺牲。我在牢狱是向这些罪人工作着,我没有想过我再会活,也决不会活,我只有死。不过我在死前一分钟,都要为无产阶级工作。

我要求哥哥们:

一、能坚决为无产阶级革命奋斗到最后胜利的时候。这不仅是你们要有这种人生观,能为这种事业干,并且得把自己锻炼成像列宁、斯大林、毛泽东一样会运用马列主义到实际中去,这样才能使自己坚持到无产阶级革命成功的时候。这里边还有这样希望,就是希望你们能在快乐的幸福的共产主义社会里生活,最后希望到那时候你们还存在。

二、要求哥哥们能把咱们弟弟、侄侄们都能培养成无产阶级的革命战士。尤其是把七弟(尔昌)能培养成坚强的革命伟大人物。

哥哥们永别了!祝你们健康,致最后敬礼!

你的弟弟写于敌人木牢

十二 二

1940年12月,金方昌写给哥哥们的诀别书。

1940年寒冬,山西代县日军监狱,朔风凛冽。年仅19岁的金方昌在狱中给远方的哥哥们写下一封诀别书。这封注定无法贴上邮票、装入信封的书信,不仅承载着他对亲人最深情的倾诉,更是一位共产党员面对死亡时最赤诚的告白。

金方昌

金方昌,1921年出生于山东聊城。其父金庆兰从未上过学,饱受没文化的难处,因此,他节衣缩食供子女读书。金方昌自幼勤奋好学,经常在学校的《生活园地》上发表文章。在聊城省立第三中学就读期间,深受进步思想熏陶。1935年,一二九运动爆发后,他与聊城学生积极响应,投身抗日救亡宣传。1937年,年仅16岁的他,怀揣着对家国沦丧的切肤之痛和对光明的执着向往,奔赴抗日前线。

1937年11月,金方昌考入山西民族革命大学第二分校,他刻苦学习抗日民族统一战线方针政策,逐步树立了共产主义人生观,并于1938年加入中国共产党。他立下誓言:“愿为民族解放事业流尽最后一滴血。”8月,金方昌被我党组织派往晋察冀边区,任代县牺盟会秘书。来到代县后,他领导群众一边与敌人斗智斗勇,一边开展减租减息运动,各村相继建立起农救会、青救会、妇救会、民兵自卫队等基层组织,这给敌人制造了很大麻烦,视其为眼中钉、肉中刺,悬赏5000大洋活捉金方昌。但是,他依然像一团炽热的火焰,走到哪里,就在哪里熊熊燃烧。1940年,被调往斗争环境比较恶劣的城关区任区委书记。11月23日,金方昌和区自卫队队长周致远等人来到代县城东监督送公粮,一直忙到深夜送走最后一批粮食,他们才转移至大西庄村附近的山洞里休息。不料被隐藏在村里的敌人密探得知,他们连夜跑到县城报告。次日清晨,200多名日伪军包围了村子,金方昌等人一边朝山梁上跑、一边回头射击。子弹打完后,他们便把手枪和文件埋藏在一块岩石下,与敌人徒手搏斗,终因敌众我寡而不幸被捕。

之后,金方昌被带到日本宪兵队审讯。敌人脱去他的棉裤,在其膝弯里压上杠子,鲜血染红了地面。但他紧咬牙关、一字不吐,直到昏迷过去。打手们用冷水把金方昌浇醒后,再用鞭子、铁尺毒打。纵使遍体鳞伤,他仍坚强不屈,蘸着自己的鲜血,在监狱墙上写下14个大字:“严刑利诱奈我何,颔首流泪非丈夫。”这气壮山河惊破敌胆的诗句,充分展现了共产党人宁死不屈,誓同敌人血战到底的英雄气概。

12月2日,金方昌郑重地写下两封书信,一封是写给代县县委的报告,另一封便是写给哥哥们的诀别书。信中,他希望哥哥们完成自己的遗志,“能坚决为无产阶级革命奋斗到最后胜利的时候”,并把本家子弟“培养成无产阶级的革命战士”。字字如铁、句句铿锵,对亲人的眷恋、对未竟事业的牵挂、对革命必胜的信念,无不在字里行间流淌。3日上午10时,全副武装的日本宪兵和伪警察点名要金方昌等人出牢房,他知道牺牲的时刻就要来了。金方昌好好看了战友最后一眼,转身坚定地走出牢房。一路上,他不停高喊:“抗日的人民是杀不完的,我们死也要勇敢,绝不给强盗下跪!”“打倒日本狗强盗,中华民族解放万岁!”

这年轻而洪亮的声音,像一道划破黑暗的闪电,像一声震醒大地的惊雷,在寒风中久久回荡。它是对侵略者的审判,是对战友的深情呼唤,更是对未来的坚定预言!罪恶的枪声最终响起,19岁的生命如璀璨的流星般陨落,滚烫的鲜血浸透了他誓死守护的晋西北大地。金方昌牺牲后,被晋察冀边区政府授予“模范党员”光荣称号。他生前战斗过的代县大西庄村改名为“方昌村”。新中国成立后,他的遗骨被移葬至晋冀鲁豫烈士陵园。

作者:杜萌萌

作者单位:山东省聊城市档案馆

向前进:愿在青年的途中干着青年的事

向前进

向前进原名向学星,1919年出生于四川泸县(今泸州市江阳区)一个贫苦家庭。小学毕业后,为谋求营生不得不辍学进入书店当学徒。泛黄的账本、油墨味的书页与掌柜的呵斥,成为他少年时期最深刻的记忆。在给父亲的家书中,他曾直白地道出内心苦闷:“不愿在(再)棲人籬下(寄人篱下),不愿再作(做)一位无耻的商人,愿在青年的途中干着青年的事。”

1937年,卢沟桥的炮声震碎了中国的宁静。18岁的向前进目睹着街头涌动的抗日宣传队伍,聆听着爱国学生振奋的演讲,一腔热血在心中激荡。彼时,他在泸州结识了一批进步青年,常共谈时局,追寻救国之法。在得知中国共产党领导的人民军队——中国工农红军已改编为八路军开赴抗日前线,并在延安及周围创办了鲁迅艺术学院、陕北公学等30多所学校,不由发出感叹,“那是真正培养救国人才的地方”。之后,他毅然离开家乡,踏上追寻救国真理的征程。

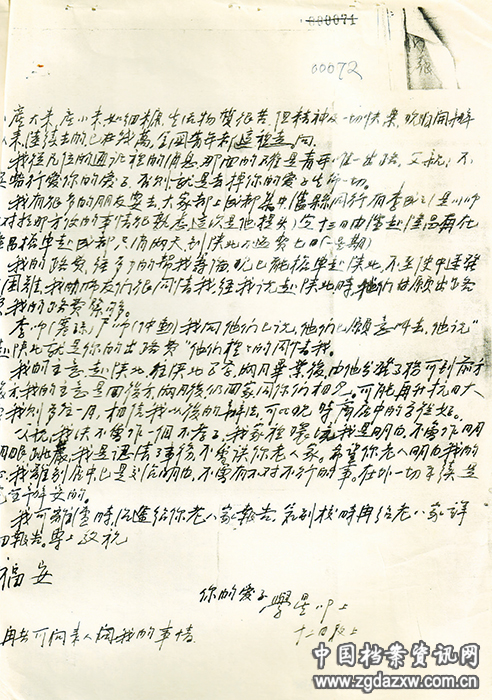

向前进写给父亲的家书

在远赴延安的途中,向前进在油灯下铺开信纸,给父亲写下一封家书:“民族抗战的炮火响了,关乎全民族整个国家的生存,全国上下人士皆扪心注目抗战。”“你的爱子要离别泸城,赴伟大的陕北去。”寥寥数语,却承载着破釜沉舟的勇气。他深知父亲注重家国大义,却也明白家人定会担忧前路凶险,故而在家书中层层剖白自己不告而别的心迹。他先是解释求学之志:“陕北公学内分五系,(一)社会学系(二)农村社会系(三)国防工程系(四)新医系(五)日本研究系,内部教师都是全国名人。我对于国际政治经济文化比较熟悉,决心做社会学系。”又以黄埔军校为例,阐述青年救国的历史使命:“唯救中国者,只有中国的青年,如当年的北伐,国民政府在广东训诫青年,举办黄埔军校,用少数军力收复中国最大一张版图……”字里行间,既有对个人前程的规划,更有对民族命运的担当。最令人动容的是他对父亲的恳求和承诺:“父亲,不要阻行爱你的爱子,否则就是丢掉你的爱子生命一切。”“我绝不会作(做)一个不孝子……两月毕业后,由他分配任务,可到前方后方。我的主意是回后方,两月后仍回家,同你们相见。”他用青年人的坦诚与热血,试图消解家人的忧虑,却也流露出对家的眷恋。

这年冬天,在雄浑苍茫的黄土高原上,向前进第一次见到了心中的圣地——延安。窑洞错落的山坡上,“抗日救国”的标语格外醒目。他先后在陕北公学、中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)学习。在抗大的课堂里,他与来自全国各地的青年一同学习马克思主义理论与抗日救亡知识,力求早日投入保家卫国的伟大斗争。1938年4月,他正式将名字改为“向前进”,寓意向着革命事业一往无前。11月,向前进从抗大毕业,毕业证书上写着:“中国人民抗日军事政治大学校第四期第三大队第三队学员向前进学习期满,经本校考察,学习成绩尚属合格,准予毕业特发给毕业证书。”毕业证书上有毛泽东的题词:“勇敢、坚定、沉着。向斗争中学习。为民族解放事业随时准备牺牲自己的一切!”这张毕业证书被他随书信一同寄回家中。他写道:“父母,现在将我在抗大毕业证书寄回来,希望你们与我永久保存。”

此后,向前进加入八路军129师386旅政治部,随部队开赴山西、河北抗日前线。在烽火连天的日子里,他始终心系家人,常写去家书报平安、寄思念。他关切父亲年迈的身体,盼望弟弟自立自强。同时,还坚定地写下:“只有今天把日本鬼子打出去,我们的痛苦就没有了。”骨肉亲情与家国大义,在字里行间交织成这位革命战士最真切的心声。

1941年,抗日战争进入艰难的相持阶段。向前进所在的386旅于山西武乡一带开展游击战争,粉碎了敌人的多次“围剿”“扫荡”。同年,日军集结重兵对太行山区进行“铁壁合围”,他随部队在洪水镇一带与敌周旋。一场战斗中,向前进不幸壮烈牺牲,年仅22岁。那个曾在家书中许诺“两月后仍回家”同父母相见的青年,最终将生命定格在了太行山脉的秋风里。

作者:陆沼言 李 懿

作者单位:四川省泸州市档案馆、泸州市烈士纪念设施保护中心

雷烨:把最后一颗子弹留给自己

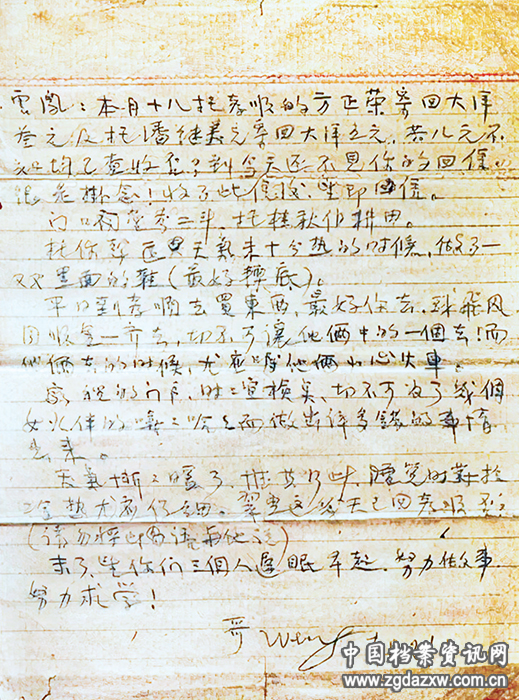

云凤:

本月十八托孝顺的方正荣寄回大洋叁元及托潘继美兄寄回大洋五元,共八元不知均已查收否?到今天还不见你的回信,很是挂念!收到此信后,望即回信。

门口祠堂前二斗,托桂秋伯耕田。

托你趁天气未十分热的时候,做了一双黑面的鞋(最好软底)。

平日到孝顺去买东西,最好你去,或飞凤同顺金一齐去,切不可让他俩中的一个去!而他俩去的时候,尤应嘱他俩小心火车。

家里的门户,时时宜检点,切不可为了几个女伙伴的嘻嘻哈哈而做出许多错的事情出来。

天气渐渐暖了,惟其如此,睡觉时对于冷热尤应仔细。翠鱼这几天已回孝顺否?(请勿将此禺语与他说)

末了,望你们三个人迟眠早起,努力做事,努力求学!

哥

本月21日

1939年,雷烨写给家人的书信。

1939年初春,河北行唐陈庄一家药店的油灯下,青年记者雷烨抑制不住对家人的牵挂,提笔写下这封书信。他询问寄给家里的钱是否收到,他惦记祠堂前的二斗田是否托人耕种,他叮嘱妹妹趁天气未热做一双合适的鞋子。信末那句“望你们三个人迟眠早起,努力做事,努力求学!”力透纸背,成为这名战地记者留给亲人最后的话语。

雷烨

雷烨,原名项金土,1914年出生在浙江省金华市孝顺镇后项村。由于父母早逝,身为长子的他被迫退学,为弟弟妹妹撑起这个风雨飘摇的家。他种过地、教过书,当过土地测绘员,白天为生计奔波,夜晚则在油灯下苦读。雷烨爱好文学,曾专程赴上海接触“左联”进步作家,了解革命文艺,提升写作水平。1931年九一八事变爆发后,民族危机空前严重,他立志抗战救国,在给挚友许为通的信中表示:“自己不会于这世界上空跑一趟!”1937年12月,杭州沦陷。大批共产党员、进步人士齐聚金华,使其成为东南地区抗日宣传的中心之一。雷烨开始接触共产党人,对延安的向往也与日俱增。1938年春,他被推荐前往延安抗大学习。为凑足路费,其狠心典当了祖宅,换回100银圆。抵达延安后,他进入抗大第四期学习。因擅长新闻写作和摄影,雷烨兼任各报刊特约记者和通信员,并加入中国共产党。镜头里,他拍下毛泽东对抗大学员的训导;笔尖下,《抗大同学毕业上前线》等通讯震动全国。当八路军总政治部组建前线记者团时,这位以纸笔相机为刀枪的青年被任命为晋察冀组组长。12月下旬,他带领队伍穿越敌占区,到达晋察冀边区。他们深入军营和战场,及时报道八路军与当地百姓抗击日本侵略者的英勇事迹,得到各方肯定。

1939年秋,雷烨主动请缨挺进最危险的冀东战场,成为冀东从事摄影采访最早、报道成绩最突出的战地记者。在日伪军“梳篦清剿”的死亡地带,他怀揣相机随军转战长城内外、滦河两岸及热南伪满边境,在极端困难的条件下采写通讯、拍摄照片,揭露日军暴行。1941年1月25日,日寇在河北省丰润县潘家峪村制造了灭绝人性的惨案:全村1700多人,有1230人被杀害。惨案发生后,雷烨第一时间赶到现场,只见昔日安静祥和的村庄沦为巨大的坟场,大片只剩残垣断壁的房屋,成堆被烧焦的尸体……他流着眼泪一次次按下快门,真实记录了当时的悲惨场景。他将对抗日军民满腔的爱和对日本侵略者无比的恨,全部倾注在笔尖和镜头里,撰写的通讯《冀东潘家峪的大惨案》及《日寇烧杀潘家峪》组照公开发表后,全世界都听到了中国村庄的悲鸣。

1942年冬,雷烨当选为晋察冀边区参议会参议员。1943年1月,晋察冀边区第一届参议会在阜平县温塘村召开,雷烨参加会议并在大会发言中把冀东地区广大人民的胜利传达给全体代表,引起广泛关注。会议结束后,他将4年来积累的战地摄影资料送到驻平山县曹家庄村的晋察冀画报社,让报社保存使用。社长沙飞看后当即决定在《晋察冀画报》第三期出版专辑,便请他留下协助选定照片、编写说明。4月19日深夜,曹家庄村突遭日军围袭。沙飞紧急通知大家转移,但雷烨却惦记着乡亲们的安危并未离开,而是先去通知附近村民撤离。次日拂晓,敌人已经包围了村子,机枪不停扫射,子弹从四面八方飞射而来。雷烨因疏散群众延误了最佳撤退时机,又因对当地地形不熟,在转移至南段峪石堂村时与日军遭遇。生死关头之际,他用手枪掩护警卫员先行突围,“要死死我一个,你们快撤。这是命令!”最后时刻,这位年仅29岁的战地记者,砸碎珍爱的相机、钢笔与望远镜,用最后一颗子弹,为自己短暂而璀璨的青春画上了壮烈的句号。

雷烨牺牲后,被就地安葬。村民们还将墓旁的一棵山杏树命名为“雷烨树”,以示纪念。年复一年,“雷烨树”开出如雪白花,仿佛在向世人昭示:烈士精神代代传承、生生不息。新中国成立后,他的遗骨被移葬至华北军区烈士陵园。

作者:王彦红

作者单位:西柏坡纪念馆

乔秋远:执笔亦等于执枪

乔秋远

乔秋远,1909年生,原名乔周冕,曾用笔名“冠生”“秋远”,河南省偃师县夹沟乡人。他自小聪颖好学,尤喜读书,家人对其寄予厚望。1930年,乔秋远考入开封第一师范学校,1933年毕业时考试成绩全校第一,遂留校任师范附小教员。

1936年7月,乔秋远赴北平,准备考取北大注册生,入学深造。在北平的一年间,他经历了北平大学生抗日游行活动,并多次看见驻扎于平津的日本军队借口“演习”穿城而过的场景,其耀武扬威、不可一世的样子深深刺痛了他的心。

1937年7月7日,全面抗战爆发。乔秋远读书不成,后辗转天津、烟台、徐州等多地回到家乡。一路上,他目睹侵华日军到处横行无忌,蹂躏百姓,践踏国土,心中悲愤不已。报国心切的他回家没待多久,便进入位于开封的河南民国日报社工作,任该报评论员,专门负责撰写社论、评论等。

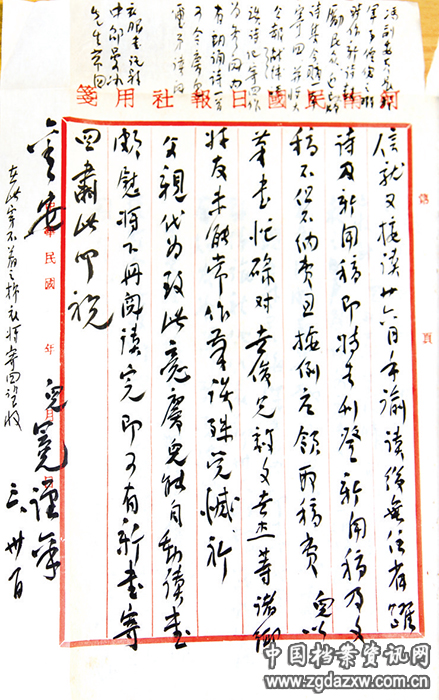

1938年3月,乔秋远写给父亲、叔父的家书(部分)。

1938年3月底,乔秋远作为特派战地记者在即将走上前线、采访徐州会战之前,给父亲和叔叔写了一封家书。其大致内容如下。

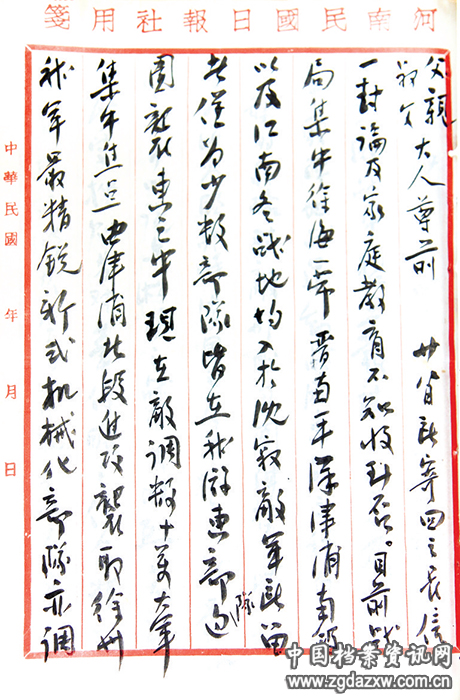

父亲、叔父大人尊前:

廿八日所寄回之长信,一封论及家庭教育,不知收到否。

目前,战局集中徐海一带。晋南、平汉、津浦南段,以及江南各战地均入于沈寂。敌军所留者仅为少数部队,皆在我游击部队包围袭击之中。现在,敌调数十万大军,集中焦点,由津浦北段进攻,袭取徐州。我军最精锐、新式机械化部队亦调集徐海一带。廿四日开始总攻击。数日来均在激战中。想在报端已可见及。现我军取阵地战、运动战、游击战三种自主取攻势的战略,对敌形成包围阵势。此一种有人比为欧战时法国之凡尔登大战,最低限度可以说与淞沪之战同其壮烈。若敌在此受挫,则其对华侵略之信念将根本动摇,故倾其全力来犯……

报社近派儿为“特派战地记者”,拟赴徐州,与各军事长官取得联络,采访前防战事情报,撰写通讯。国难至此,人人应各尽所能,挽救国运。凡为壮丁皆有从军之义务。儿为壮年,从事文化工作,虽未能执枪卫国,但执笔亦等于执枪也。平日所写社论,欲对国家前途与读者以明确之指正,对抗战期间之恶者、善者与以严正的褒贬,对政府之各种政策与以诚恳之建议与批判。然此皆较为消极之工作。今者能将前防情形写为通讯供给众多读者阅读,于激励民气,于民众之抗战认许上,将稍有裨益也。儿明日即拟起程赴徐州,以后在报上所见通讯,即等于儿之家信也。

战地记者由各地长官部署,派人联络,招待生活。虽较苦,但极有趣。且并不是冲锋陷阵,故无危险。祈家中勿念……

在日常生活中,乔秋远是一位温文尔雅的人,而此信写得如此“壮怀激烈”,可见其奔赴抗日前线时的激动和迫切心情。他虽然只是一名特派战地记者,却有着和前线战士一样责无旁贷的使命感,所以在信中写到“国难至此,人人应各尽所能,挽救国运。凡为壮丁皆有从军之义务”,接着表达出自己的坚守态度:“儿为壮年,从事文化工作,虽未能执枪卫国,但执笔亦等于执枪也。”这不仅是在一种“宣言”,也从侧面表明了他对上前线完成此次采访任务可能遇到的意外情况,已做好了牺牲的心理准备。乔秋远还在信中说,自己平日所写的社论皆为普通的“消极之工作”,而这次上前线采访却意义非凡,并充满自豪地写道:“今者能将前防情形写为通讯供给众多读者阅读,于激励民气,于民众之抗战认许上,将稍有裨益也。”他深知战场危险,世事难料,所以在信中安慰家人说:“战地记者由各地长官部署,派人联络,招待生活。虽较苦,但极有趣。且并不是冲锋陷阵,故无危险。祈家中勿念。”而“以后在报上所见通讯,即等于儿之家信也”之句,更是显露出一种战士赴死的悲壮感。

1938年4月,乔秋远以《河南民国日报》特派记者身份赴徐州会战前线采访,并以“冠生”为笔名,发出多篇战场消息、人物专访、特写等报道。完成徐州会战的采访任务后,他仍以特派记者身份赴黄泛区采访。当时,黄河水灾千里,浮尸遍野,而国民党地方官员不但与土匪勾结,侵吞救灾款项,鱼肉百姓,还卖国求荣,明里暗里为日本人做事。因乔秋远报道了黄泛区地方官员贪污腐败、通敌事伪、残害百姓之事,被当地官匪劣绅联合追杀,人身安全受到严重威胁,这使他对国民党失望至极。于是,乔秋远想办法找到中共河南省委相关负责人汇报了情况,后经介绍去往延安。11月,他抵达西安后,受到八路军办事处的欢迎。

1939年初,乔秋远辗转到达延安后,先在“鲁艺”工作,接着加入“华北战地服务团”宣传抗日救国思想。1942年初,他被调到《新华日报》(华北版)、新华社华北总分社工作,采访报道八路军抗战以及抗日根据地建设的情况,且均以“秋远”为名发表文章。

1942年5月,日军在山西辽县“扫荡”时,袭击了八路军总部,乔秋远在突围时不幸牺牲,时年33岁。1951年1月22日,河南省偃师县人民政府批准乔秋远为烈士。1982年5月10日,中华人民共和国民政部为其颁发了革命烈士证明书。

据其后人介绍,1938年3月写的这封信其实并不是乔秋远的家书原件,而是其父乔荣筠为怀念儿子抄录的。但无论怎样,信中那“执笔亦等于执枪”的赤诚爱国之情却是真实感人的。

作者:乔海燕

中国人民大学家书博物馆供稿

原载于《中国档案报》2025年8月29日 总第4334期 第二、三版

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198