八纮一宇浴仁风,

旭日萦辉递藐躬。

春殿从容温语慰,

外臣感激此心同。

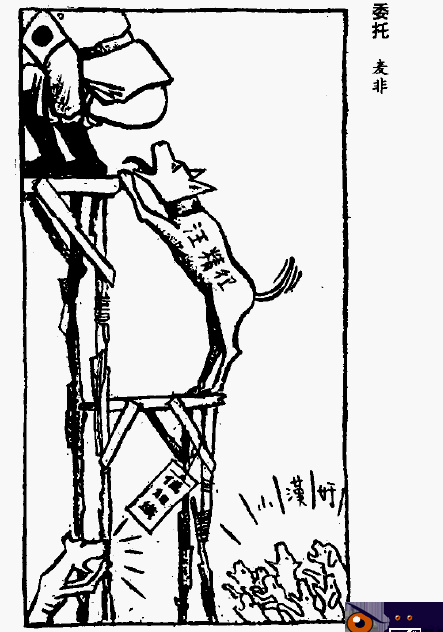

这首诗是“双料进士”王揖唐访日归来后的一首七言诗。表达感念参拜靖国神社,及感恩倭君裕仁接见之情,

奴颜媚骨溢于言表。一个中国人在日本人面前竟自称“外臣”,简直是“纳表称臣”,申明奴才做到底的心志。

他成立了“华北防共委员会”和专为日本掠夺资源服务的“华北综合调查研究所”,并自任这两个组织的委员长。

诛心,则是要从根本上击溃中国人的信心,相信日本高人一等,相信皇军不可战胜,相信“大东亚共荣”

我们都知道日本抛出过“日中经济提携”方案,但同时提出的“日中文化提携”案,当下却知之甚少。

此方案在三十年代由日本外务省提出,在日本国内叫“对华文化事业特别制度改正案”

大藏省拔款一年三百万日元(当时是巨款)以后逐年递增。从昭和十一年(1936)起,派大批中国通前往中国各地,具体落实“文化提携”计划。具体计划为:

1.华北以人文科学为主,上海以自然科学为主。收买一些立场不坚的中国学者为其所用,许以名禄。(东北言论场已完全陷落)

2.设立医学机构,研究中国灾疫规律,以慈善名义开路。

3.对日本国内中国留学生,分化,吸收,培养亲日派。筛选出符合条件的中国留学生,给予奖励。

4.技术合作,日本主导(矿源开采)。

要将这些计划落实到位,没有汉奸的配合,是无法想像的。

《庸报》立场,言论渐渐改变,天津人发现这份报纸的味开始不对,提出批评和反驳,但马上会有人疾首痛心的指责你是在煽动反日情绪。

七七事变之后,《庸报》彻底撕下面具,由日本情报组织“闻人会”的骨干大矢信彦接办,并正式成为北支派遣军机关报。

但就是这样,它表面上还是一份中国人报刊。五次华北治安运动(三光政策)。

日本人对汉奸的培养,中国的下一代是关键。这一点从末改变。

上海情况复杂,各国势力交错。

日本人采取的方法更加隐蔽。三十年代中期,四川路和福州路的转角交汇处,也就是宏业大楼的一楼,被人高价租出,共六间房,全部以日本风格装修,极为精致。也不做生意,开张时挂上“日本近代科学图书馆”的牌子。

只允许青少年,幼童进入看画报,如果放在今天,绝对会被各媒体大赞特赞,公益 两字就堵死你的嘴。

小孩看画报,还有糖果吃。当时有中国记者决定亲自带着小孩去看一看,小孩看得津津有味,大人却傻眼。

画报全是描绘日本小孩如何健壮聪明,东亚的希望所在。天皇又是如何的厚爱众生。记者临走前,日本管理员还很客气的同意让他将书借走。

该记者后来写了篇专稿,用词还很谨慎,结果有人送来一条断臂,让他闭嘴。

除了报纸,日本人还需要自己控制的印刷厂。

中华书局创始人陆伯鸿1932年就撰文道:“日人在沪所设印刷厂不下十余家,大率均为日人代印。”

早在1912年,日本人芦泽民治就用五万银元,在海宁路创办了芦泽印刷,直到1945年战败才被没收。起初,只印香烟盒子,七七事变后,就成了日军地下印刷厂。

像这种只赔不赚的印刷厂还有三井系的上海印刷厂,小林荣居的美术制版厂。太平洋战争爆发后,这些印刷厂还负责制造炸药引信。

书店方面以1912年创办的至诚堂为主,地址在虹口吴淞路与海宁路的拐角,与芦泽印刷非常近。

福建则以《闽报》,厦门的《全闽新日报》为主,由台湾总督府直接拨款。

还有《香港时报》、澳门的《民报》。

这些报纸,书店,印刷厂,还有自甘附逆的歌星,影星,作曲家,文学家,这些联起来就是一张天罗地网。它要从思想上使你自轻自贱,甘心于被奴役。

抗日有很多战场,今天展现更多的是军事战场。

侵华战争对日本而言是一个极其庞大的计划。

对中国而言,等到日军铁蹄踏上国土时,才发现侵略者来了,那已经晚了人家好几步。

以前他们高喊“和平”,现在推销“免煮”。喊和平的把皇军开进中国,喊免煮用导弹包围你。

“汉奸”要不要从媒体词汇中剔除?

我想这是一个无意义的话题,因为他们已经开始这样做了。

不知为何?“汉奸”二字,总会令一些人不舒服。也许不久我们也能看到王揖唐被还原“真相”。其实他是一位国学大师,双料进士。

最后也用一首诗结束本文。

吉鸿昌

1934年11月24日就义前。

恨不抗日死,

留作今日羞。

国破尚如此,

我何惜此头。

Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved

湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号

不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)

纠错电话:18182129125 15116420702

QQ:2652168198